Системы охлаждения

Подписаться на эту рубрику по RSS

В ожидании новинок. Обзор Corsair H100i

Рубрика: Системы охлажденияМетки: Corsair | Corsair H100i | H100i | СВО

Дата: 28/06/2015 15:00:00

У каждой «железки» свой путь на рынке компьютерных комплектующих. Некоторые уходят с него очень быстро, уступая месту более молодым и производительным. Другие наоборот закрепляются на столь долго… А после ухода с прилавков становятся героями вторичного рынка. Так, порой, удивляешься живучести того или иного семпла.

В ожидании новинок в сегменте систем водяного охлаждения, а таковые были в достаточных количествах показаны на прошедшем Computex’е. Мы решили уделить немного нашего внимания, можно сказать «корифею» данной ниши. Corsair H100i, анонс которой состоялся в середине аж 2013 года, а она по прежнему продолжает занимать позиции в прайс листах компаний и то и дело мелькать на барахолках.

Corsair H100i поставляется в коробочке не малых размеров, однако назвать ее очень большой тоже нельзя. На упаковке отлично видно название модели, по краям есть перечисление основных технических характеристик и пара небольших диаграмм, заявляющих о высокой производительности решения. Графики кстати, не с нуля Corsair, исправляйтесь ;).

Открыв коробку, обнаруживается хорошо зафиксированный и расположенный по отдельным пакетикам комплект поставки. В него вошло все самое необходимое: естественно сам блок H100i, пара вентиляторов, набор крепления, инструкции пользователя и пара кабелей для задействования технологии Corsair Link.

Сама Corsair H100i, визуально, не вызывает каких-либо восторженней: 240 миллиметровый радиатор, шланги и «ватерблок/помпа». Все выкрашено в черный цвет и смотрится довольно строго, каких-либо изысков или «фишек», изначально не наблюдается.

Более детальное знакомство мы начнем с радиатора. Как уже было сказано, он предназначен для установки двух 120-мм вентиляторов. Формат довольно стандартный и позволит использовать систему в большинстве компьютерных корпусов, которые хоть как-то могут быть отнесены к актуальным вариациям сегодняшних дней. Плотность расположения рассеивающей части можно назвать «высокой», расстояния между пластинками ровняется всего 1 миллиметру.

Толщина «рабочего тела» радиатора составляет всего 18 миллиметров. По сравнению с радиатором из комплекта EKWB EK-KIT X240 он кажется крохой. Однако, такие габариты очень хорошо сопоставляются с большинством систем необслуживаемого класса. Радиатор, как и рассеивавшая площадь полностью изготовлены из алюминия.

К одной из боковин радиатора крепятся пара довольно массивных шлангов, их внешний диаметр составляет порядка 14 миллиметров, а крепление к радиатору происходит при помощи двух опресованых фитингов.

Хочу отдельно отметить, что площадка крепления для вентиляторов находится довольно близко к рассеивающей площади. При этом, комплектные винты для крепления рассчитаны на наличие шайбы и корпуса при установке. Если вы хотите просто прикрутить пару вентиляторов, лучше подложить шайбы.

Длина шлангов от радиатора до ватерблока составляет 315 миллиметров, может показаться что это не так много, но она позволит установить H100I даже в массивные корпуса с расположением радиатора на лицевой панели. Благородя уже отмеченной массивности шлангов, их почти не возможно перегнуть, что может немного усложнить установку при близком расположении радиатора и помпы.

Рабочая блок/помпа не массивна и не столь экзотична как у той же DeepCool Captain 240. На корпусе помпы находится один mini-USB разъем для задействования технологии Corsair LINK, а так же два коннектора для подключения вентиляторов. При использовании штатных переходников можно подключить до четырех вентиляторов под раздельное управление.

Входные «штуцеры» ватерблока вращаются и позволяют изменять направление шлангов. В отличии от ранее рассмотренной Cooler Master Nepton 120XL делают они это довольно легко, без каких-либо затруднений. Питание помпы происходит при помощи одного разъема SATA.

Основание изначально находится под защитной крышкой из пластика, под ней находится слой уже нанесённой термопасты. Признаться честно, мы не решили использовать ее для тестирования и сразу удалили ее. Лично считаю, что даже небольшого тюбика термопасты может хватить как минимум на две установки, а тут получается только одна.

Обработка основания не блещет выдающимися параметрами. Здесь нет речи о зеркальности, а так же наблюдаются следы небольшой, но все же фрезы.

Тест на проверку ровности так же выявил наличие пунктов, к которым можно смело придраться, рядом с одной гранью есть небольшая впадина. Конечно, если учитывать толщину штатного слоя термопасты, то ее наличии может быть минимизировано, но мы то с вами делаем для себя...

Комплектные «вертушки» носят маркировку Corsair SP120L и на данный момент могут считаться списанными вариантами. Однако, сегодня мы проверим результативность системы охлаждения именно с ними.

Производить установку Corsair H100i мы будем на MSI Z97 MPOWER MAX AC. Первым шагом является монтаж бекплейта, тут все отлично. Его не нужно собирать из составных частей, просто выставляем необходимые размеры на распорках и прикладываем к тыльной стороне материнской платы. Далее, на появившиеся посадочные места наворачиваем комплектные болты. Довольно примечательно, но после совершения данных шагов беклпейт не фиксируется на материнке на мертво, а имеет небольшой люфт.

Далее третий шаг, на помпу накидывается прижимная пластина, опять же без каких-либо процедур по сборке и «прикрутке», что радует.

С помощью четырех болтов с накатанной головкой, производится фиксация всей системы. Болты имеют ограниченный ход и до этого положения легко протягиваются руками, для пущей уверенности можно «дотянуть» пятую часть оборота отверткой.

Установка оперативной памяти в первый слот относительно расположения сокета, проходит без проблем. Однако, с учетом небольшого радиатора, установка проходит почти в контакт, но не думаю, что многие плашки памяти могут похвастаться более массивными радиаторами.

В собранном виде система, на фото-стенде, имеет следующий вид. Как видим, радиатор успешно располагается в возможных местах крепления относительно стандартных корпусов.

Для тестирования героя сегодняшнего обзора мы использовали тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7 4770K @ 4300 МГц (HT включена, Turbo - выключена);

- Материнская плата: MSI Z97 MPOWER MAX AC;

- Видеокарта: MSI GeForce GTX 960 GAMING 2;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend MTS600 TS256GMTS600 (для системы);

- Блок питания: Be quiet BN204 DARK POWER PRO 10| 1000W CM;

- Microsoft Windows 8.1 Professional.

В ходе тестирования частота и напряжение процессора были зафиксированы вручную на отметке 4300МГц при напряжении 1.30В, все опции энергосбережения были отключены. Опции управления оборотами вентиляторов по умолчанию так же были отключены. Хочу отметить, что стендовый процессор прошел процедуру скальпирования, и теперь хранит пару капель жидкого металла под своей крышкой.

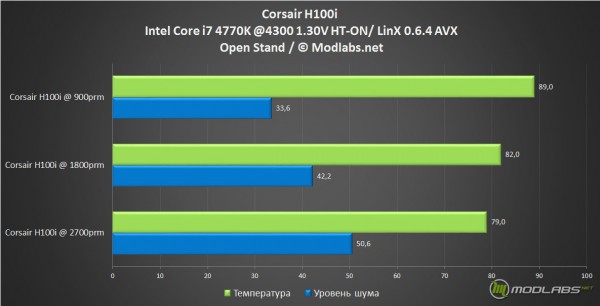

Тестирование происходило в трех режимах работы вентилятора В качестве Burn-теста выступала программа LinX 0.6.4 AVX, температура процессора контролировалась утилитами MSI Command Center и Real Temp TI.

Измерения шумовых характеристик проходили с помощью цифрового шумомера, с расстояния ~30см, минимальной границей измерения шума является 30дБ, уровень шума в помещение равняется 31,6-32,1дБ, данные ниже 32,1-33,1дБ можно считать абсолютно бесшумными, погрешность может составлять 1,5-2дБ.

Итак, что можно сказать подводя итоги по Corsair H100i, безусловно на текущий момент данный экземпляр не блещет эффективностью. Температуры полученные нами, можно соотнести с результатами хороших воздушных суперкулеров текущего времени, при этом на их фоне H100i не является лидером…

На максимальной скорости вентиляторов в 2700об/мин, система очень хорошо слышна по всей комнате, но стоит снизить обороты и уровень шума становится уже более комфортным, однако, не идеально тихим. А при переходе на почти бесшумный режим явно падает общая эффективность, здесь мы наблюдаем результаты применения довольно плотного алюминиевого радиатора. Если затрагивать уровень шума, то хочется отметить, что помпа все-таки слышна (но только при минимальных оборотах крыльчатки).

Отдельно отмечу, что имеющаяся технология Corsair Link и ПО для этой технологии позволяет настраивать и регулировать все вентиляторы системы, это довольно удобно. Однако, отсутствие возможности регулировать обороты самой помпы, пожалуй, останется для меня загадкой.

В целом, на данный момент покупка Corsair H100i может быть оправдана наличием хорошего ценового предложения при отсутствии иных более выгодных вариантов по цене/производительности ну или наличием очень большого желания приобрести СВО для своего ПК.

На этой ноте, мы завершаем данный материал и ожидаем новые необслуживаемые СВО от Corsair, которые, я думаю, покажут иной более современный уровень производительности.

Один на двоих. Обзор и тестирование Noctua NH-D15S

Рубрика: Системы охлажденияМетки: NH-D15S | Noctua

Дата: 20/06/2015 10:00:00

Комплект поставки, внешний осмотр

На недавней выставке Computex 2015, Noctua представила перу новых систем охлаждения, а так же некое количество своих наработок. Большинство из этих них мы могли видеть в отчетах журналистов ещё год назад. Жаль, что эти прототипы пока не попали в массы, и кажется появятся не скоро, но мы будем пристально следить за новостями от Noctua. Теперь прейдём к существующим новинкам, совсем недавно Noctua официально представила две системы охлаждения, NH-D15S и NH-C14S. Об одной из них нам выпала честь рассказать одними из первых. В сегодняшней статье я расскажу о своём знакомстве с новой версией одного из самых лучших суперкулеров NH-D15S.

Упаковка и комплектация

Новая система охлаждения появится на прилавках российских магазинов примерно к осени. Упакована она будет в большую коробку, имеющую фирменный коричнево-белый окрас, здесь явно прослеживается хорошо устоявшийся и строгий стиль производителя.

Упаковка как принято у австрийцев довольно информативна, на ней можно найти краткое описание на восьми языках, включая Русский, описание кратких технических характеристик Системы охлаждения, данные о комплекте поставки и конечно же подробное описание фирменных технологий, используемых в данной системе охлаждения.

Открыв коробку можно найти две картонные коробки, в одной из них находится сам NH-D15S, а в другой набор креплений и аксессуаров.

Комплект поставки Noctua NH D15S выглядят так:

- Система охлаждения Noctua NH D15S

- Бекплейт Intel LGA115X;

- Набор креплений Intel;

- Набор креплений AMD;

- Пакет с аксессуарами;

- Отвертка;

- Три инструкции.

Внешний вид и строение

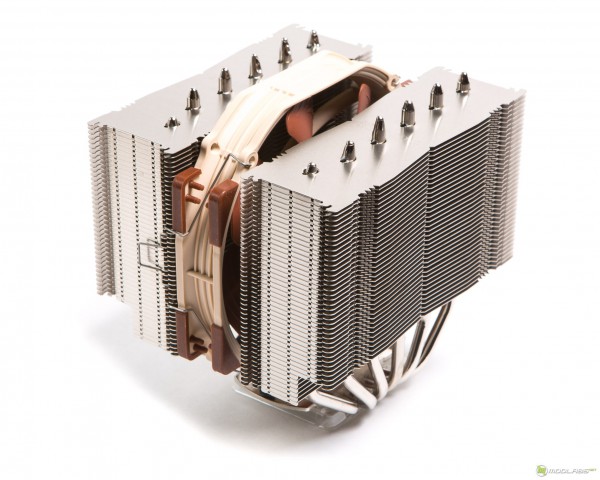

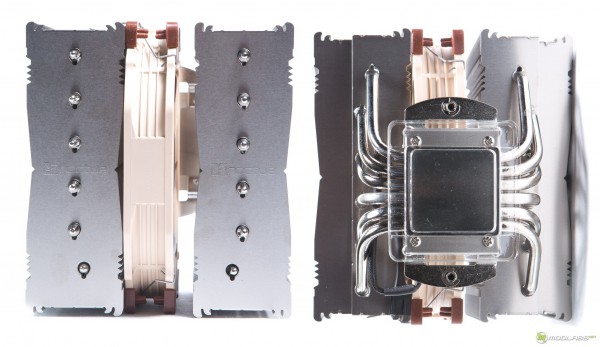

И вот он явился взору, новоиспеченный, можно сказать ещё «тепленький» Noctua NH-D15S. Внешне NH-D15S очень похож на своего предшественника NH-D15, который мой коллега уже тестировал. Noctua NH-D15S это двухсекционный башенный кулер, имеющий размер 165х150х135 мм при общем весе 1150г.

Серьёзных отличий от обычного D15 у D15S всего три, это один вентилятор в комплекте, смещенное в сторону относительно центра основание, а так же более низкая стоимость.

- Noctua NH-D15S ~80$

- Noctua NH-D15 ~100$

Стоимость новинки NH-D15S на примерно 20% ниже, в сравнении с NH-D15, если перевести в более понятные цифры, то это примерно 20 долларов, что в принципе ровняется стоимости ещё одного вентилятора Noctua NF-P15 PWM.

Укомплектовав кулер одним вентилятором производитель не забыл о возможном желании некоторых пользователей установить второй, и положил дополнительный комплект скоб в комплект поставки. Подобный ход должен сделать данную систему охлаждения обладательницей привлекательной цены, и стимулировать покупку второго вентилятора.

Второе нововведение я считаю самым значимым. У D15S основание смещённо немного в бок, относительно центра. Это должно сделать систему охлаждения более совместимой систему охлаждения с материнскими платами у которых слот PCI-E находится довольно близко к процессорному разъёму.

Ребра радиатора широкие и если быть честным сами по себе D15 и D15S довольно громоздки, на первый взгляд. Но если приглядится, то они выглядят довольно аккуратно.

Радиатор является двухсекционной башней, в его состав входит шесть тепловых трубок диаметром 6мм. Расстояние между секциями равно примерно ~30-35мм что довольно много и должно дать возможность захватывать свежий воздух из вне, а не только от раскалённой первой секции. С одной стороны, нижняя часть каждой секции начинается с ряда более узких ребер. К подобному ходу производитель был вынужден прийти что бы сделать длинный радиатор совместимым с высокими радиаторами модулей памяти, и это весьма неплохо получилось у Noctua.

Тепловое трубки в основании пропаяны и зажаты между металлических пластин.

Основание имеет зеркальную поверхность, с мутноватым отражением, но это ничто иное как просто особенность обработки основания производителем.

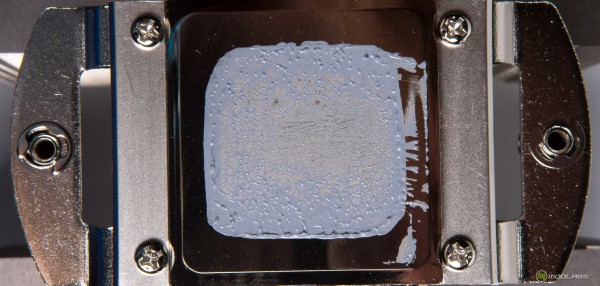

Основание ровное, это подтверждает практически идеальный отпечаток.

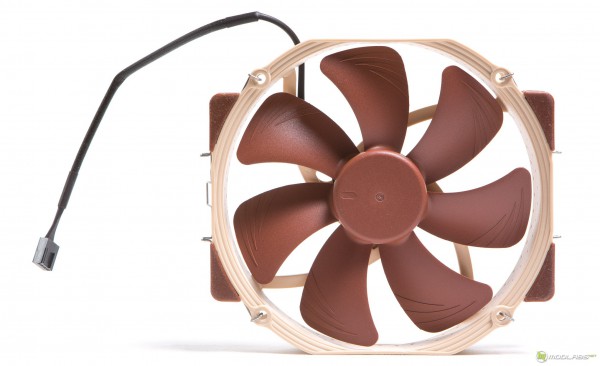

Вентилятор

За охлаждение и продув двухсекционного радиатора отвечает уже знакомый нам вентилятор Noctua NF-P15 PWM. Мы уже успели изучить его «вдоль и поперек» в материале «Парное тестирование 140мм вентиляторов Noctua с круглой рамкой», вентилятор Noctua NF-P15 PWM проявил себя с лучшей стороны во всех отношениях, для более детальной информации рекомендую вам ознакомится с вышеуказанным обзором.

Внутри широкой круглой рамки находится фирменная 140мм крыльчатка, она досталась F-A15 в наследство от модели NF-A14. В вентиляторе используется проверенный подшипник SSO2, который вращает семь широких лопастей с тремя насечками на концах каждой и обещает это делать более 150000 часов. Лопасти находятся под довольно острым углом примерно 40 градусов, длина одной лопасти равна 45,5мм, диаметр самой крыльчатки равен 133мм. В принципе всё нам уже очень знакомо и особых отличий нет, но не тут то было!

Заявленная скорость работы вентилятора от 300-1500 об\мин, что выше на целых 300 Об/мин если сравнивать с теми вентиляторами что были у нас на тестировании. Конечно это выглядит нововведением по сравнению с одиночными вентиляторами, что присутствуют на прилавках, но это не совсем так. Если вспомнить, то D15 так же комплектовалась вентиляторами которые работали на скорости 300-1500 об\мин, только их было два в отличии от D15S.

С обратной стороны присутствует наклейка с моделью и краткими техническими характеристиками продукта.

Установка и тестирование

Установка и совместимость

Noctua использует одну из самых простых и одновременно удобных систем крепления системы охлаждения, при этом обеспечивающую очень хороший прижим. Ниже на фото отображен детально процесс сборки крепления и установки на LGA 1150.

После установки радиатора, устанавливаем вентилятор который фиксируется на скобы.

Noctua NH-D15S позволяет установить модули памяти даже с очень высокими радиаторами.

На платформу mITX, Noctua NH-D15S я бы рекомендовал устанавливать так чтобы большая сторона была в стороне слота расширения PCI-E, а на материнских платах форм-фактора ATX я рекомендую развернуть его на 180 градусов, именно так же производитель рекомендует в инструкции ;).

Система собрана предлагаю перейти к тестированию.

Тестирование

Тестовый стенд:

- Процессор: Intel Core i7 4770K@3.7 1,184v (HT включена, Turbo - включена); скальпирован, крышка отполирована, результате снижение температуры в общем составило 13-16 градусов относительно температуры с заводским термоинтерфейсом.

- Материнская плата: ASUS Impact VII Z97;

- Оперативная память: Kingston HyperX Predator KHX26C11T2K2/8X, 4x4 Гбайт, 2666Mhz;

- Накопитель: Kingston M.2 SM2280S3/120G 120Gb;

- Блок питания: Seasonic Platinum-1200 SS-1200XP3 Active PFC, 80Plus Platinum, 1200W; Вентилятор блока питания работает в бесшумном режиме оставаясь бесшумным большую часть времени тестирования. Данный блок питания обладает непревзойдённо высоким уровнем стабилизации напряжении и является одним из самых надёжных БП в своей категории.

Для измерения уровня шума использовался цифровой шумомер, с расстояния ~10см, минимальной границей измерения шума является 30дБ, уровень шума в помещение равняется 30,5-31,5дБ, данные ниже 33-34дБ можно считать абсолютно бесшумными, погрешность может составлять 1,5-2дБ. Для прогрева CPU использовалась утилита Linx 0.6.5 с объёмом задачи 10000Мбайт, в течении 10 минут, при комнатной температуре 28 градусов.

Противником Noctua NH-D15S станет односекционная СЖО замкнутого типа Corsair H90.

Заключение

Новинка Noctua NH-D15S демонстрирует очень хорошие показатели температур. При этом она не только обошла замкнутою СЖО Corsair H90 в тихих режимах, но и показала более тихую работу в целом. Полученный результат в очередной раз подтверждает, что австрийцы без дела не сидят.

Хочу отметить, что Noctua NH-D15S, благодаря своей конструкции со смещенным основанием, сможет без проблем «установиться» на большинство материнских плат, не мешая верхнему слоту видеокарты и уж тем более оперативной памяти. В итоге, что мы имеем? Отличную производительность, высокое качество и очень тихую работу, осталось лишь дождаться появление Noctua NH-D15S на прилавках отечественных магазинов, ну и конечно же подождать пока цена упадет, рубль отскочит… :).

Вторая ревизия. Обзор Cooler Master GeminII S524 Ver.2

Рубрика: Системы охлажденияМетки: Cooler Master | GeminII S524 Ver.2 | RR-G5V2-20PK-R1

Дата: 15/06/2015 07:09:00

Комплект поставки, внешний осмотр

Иногда, поставить цель для написания обзора достаточно просто: например, при тестировании новой видеокарты из топового эшелона нужно замерить основные показатели, рассмотреть новые технологии и сравнить все пункты предшественников. Немного иначе, для нового класса устройств, разобраться в том «с чем его едят» и «как его использовать». Но не всегда все так просто, порой, производители подкидывают как нам, так и пользователям более сложные задачки, иногда распутывать их довольно интересно.

Так к нам на тестирование попала вторая версия процессорного кулера GeminII S524 ver.2 от компании Cooler Master .Предшественник был представлен рынку аж в 2012 году, кажется, с тех пор многое изменилось, и производитель может выпустить действительно обновленное решение. Однако, по изучению пресс-релиза, новинка оказалась подозрительно похожа на предшественника. Сегодня, у нас появилась возможность изучить ver.2 и понять, зачем она была выпушена. Давайте разбираться по порядку.

Cooler Master GeminII S524 Ver.2 (RR-G5V2-20PK-R1) прибыл к нам в довольно компактной упаковке. Ее внешний вид не бросок и в целом сопоставим с другими продуктами компании. Упаковка информативна, на ней есть название модели, плюс содержится перечисление технических характеристик и основных «фишек» кулера.

В упаковке помимо самого кулера и набора инструкций по установке расположился комплект крепления, который состоит из достаточного количества элементов, тюбик термопасты, накидная головка для болтов и небольшой ключ.

Сам GeminII S524 Ver.2 поставляется с одним предустановленным вентилятором. В такой вариации максимальные габариты составляют 144x141x105 мм, а вес находится на отметке в районе 500 грамм. Конструкция не самая компактная, но и тягаться с суперкулерами первого эшелона не может.

Радиатор выполнен на основе С-образной конструкции. Роль рассеивателя тепла выполняет набор из 52’х алюминиевых ребер, при этом 21 ребро имеют удлинённую форму и доходят до области основания.

Основание и рассеивающая часть радиатора взаимодействуют при помощи пяти тепловых трубок. В конструкции радиатора используется технология прямого контакта тепловых трубок с крышкой процессора, по терминологии производителя: технология непрерывного контакта CDC.

Расположение и крепление тепловых трубок выполнено довольно стандартно - равномерно по площади радиатора с применением элементов пайки. При учете свободного места на радиаторе, решение оправданное, здесь попросту негде чередовать трубки друг с другом.

Вентилятор крепится к некой пластине при помощи четырех болтов. В этой пластине кроется одна из интересностей всего GeminII S524 Ver.2: производитель заложил запас на установку вентилятора, больше на 140 мм.

Как видим, плотность расположения рассеивающих ребер довольна небольшая, что должно положительно сказаться на эффективности куллера при небольших оборотах вентилятора.

Дополнительно отмечу, на ребрах есть микро каналы, по форме они напоминают небольшие ромбы. На более длинных ребрах расположились сквозные отверстия. По терминологии CM это технологии X-Vents и Air-Guide. Не могу проверить какой эффект оказывает их наличие на производительность, будем надеяться только положительный :). Крепежную пластину вентилятора можно демонтировать, однако это не несет за собой какого-либо функционала.

По умолчанию GeminII S524 Ver.2 комплектуется вентилятором собственного производства, это модель Silencio FP 120. Она уже знакома нам по обзору Nepton 120XL, полная маркировка A12025-24RB-4BP-F1. Заявленная скорость работы вентилятора находится в диапазоне 800 – 2000 об/мин

В области основания, над тепловыми трубками, расположился небольшой алюминиевый радиатор, он имеет в своём строении семь ребер и выполняет функцию держателя основной части радиатора, прямого контакта для передачи тепла на основные ребра здесь нет, решение в этом случае спорное.

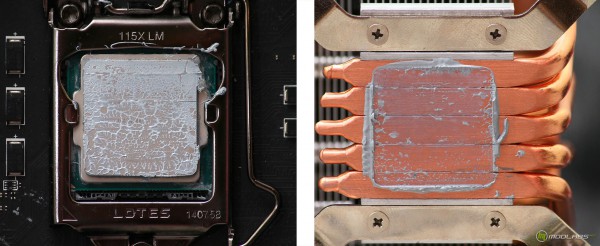

Основание, состоящее из тепловых трубок, имеет интересное качество обработки. О зеркальности речи нет, но и грубые следы фрезы не наблюдаются.

Технология прямого контакта славится наличием бороздок между тепловыми трубками, здесь они есть по краям, но к центру их наличие минимизируется.

Ровность основания в плоскости параллельной тепловым трубкам подтвердилась на отлично, а вот в перпендикулярной плоскости наблюдается небольшой завал одной грани.

Забегая вперед, отпечаток термопасты лишь подтвердил наличие небольшого «свала» с одной стороны и хороший прижим центра и другой стороны.

После внешнего знакомства мы переходим к процессу установки

Установка и тестирование

GeminII S524 Ver.2 может быть установлен, пожалуй, на все актуальные и не очень, варианты процессорных сокетов. В комплекте есть крепеж для: Intel LGA 2011-3/2011/1366/1156/1155/1150/775, AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2. Процесс установки начинается с прикручивания двух направляющих к области основания, направляющие подбираются относительно сокета материнской платы. Отмечу, что инструкция, идущая в комплекте, достаточно красочно детализирует каждый шаг установки.

Далее радиатор нужно уложить основанием вверх, нанести термопасту на процессор и можно подносить материнскую плату.

Для установки мы использовали MSI Z97 MPOWER MAX AC. Комплектный бекплейт отлично накрывает плату, однако при протяжке, так как с обратной стороны нет точки опоры, текстолит хоть немного, но все же деформируется. Очень хорошо, что при установке к бекплейту не нужно мастерить различные переходники, как это требовалось для Cooler Master Nepton 120XL.

Производитель, как и мы, рекомендует проводить протяжку крест-накрест, при этом уровень протяжки всех болтов можно сверять по положению болта. Метод не самый точный, но иногда помогает. Кстати, накидная головка, идущая в комплекте, удобна, теперь не нужно искать ключ или доставать пассатижи.

Производитель предусмотрел три варианта установки: их различие заключается в направлении, в котором располагается основная площадь радиатора. От варианта с расположением тепловых трубок вертикально концами вниз, лучше отказаться, он может перекрыть слот для видеокарты. Интересно, что для различных вариантов расположения на платформе AMD CM снабдили комплект поставки различными наборами крепления.

В нашем случае, мы решили «накрыть» радиатором систему питания материнской платы. Это позволит обдувать радиаторы, конечно при высоких температурах может получиться обратный эффект нагрева, но при обычной пользовательской работе результат будет положительный.

Если накрыть оперативную память, то GeminII S524 Ver.2, так же совершенно не будет мешать ее установке, разве что с очень высокими радиаторами может возникнуть проблемы.

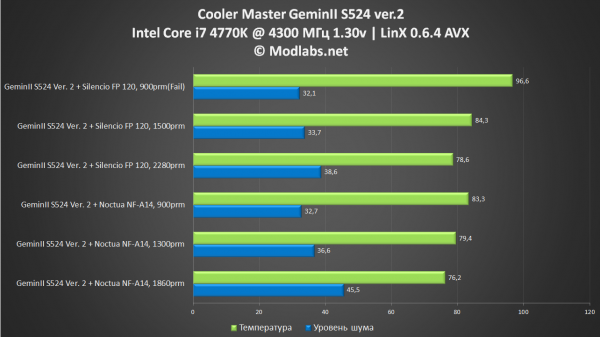

Для тестирования героя сегодняшнего обзора мы использовали тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7 4770K @ 4300 МГц (HT включена, Turbo - выключена);

- Материнская плата: MSI Z97 MPOWER MAX AC;

- Видеокарта: MSI GeForce GTX 960 GAMING 2;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend MTS600 TS256GMTS600 (для системы);

- Блок питания: Be quiet BN204 DARK POWER PRO 10| 1000W CM;

- Microsoft Windows 8.1 Professional.

В ходе тестирования частота и напряжение процессора были зафиксированы вручную на отметке 4300МГц при напряжении 1.30В, все опции энергосбережения были отключены. Опции управления оборотами вентиляторов по умолчанию так же были отключены. Хочу отметить, что стендовый процессор прошел процедуру скальпирования, и теперь хранит пару капель жидкого металла под своей крышкой.

Тестирование происходило в трех режимах работы вентилятора, дополнительно проведено тестирование с вентилятором Noctua NF-A14 industrialPPC-2000. Это позволило изучить возможности расширения GeminII S524 Ver.2 .В качестве Burn-теста выступала программа LinX 0.6.4 AVX, температура процессора контролировалась утилитами MSI Command Center и С-Temp.

Измерения шумовых характеристик проходили с помощью цифрового шумомера, с расстояния ~30см, минимальной границей измерения шума является 30дБ, уровень шума в помещение равняется 31,6-32,1дБ, данные ниже 32,1-33,1дБ можно считать абсолютно бесшумными, погрешность может составлять 1,5-2дБ.

Итак, подводя итоги, можно сказать, что GeminII S524 Ver.2 справился с пылом разогнанного i7 4770K. Однако, хорошие температурные показатели были получены на отчетливо слышимых режимах. Отметим некоторые пункты, полученные в результате тестирования: комплектный вентилятор Silencio позволяет достичь золотого сочетания производительность/шум на средних оборотах, однако при уменьшении оборотов до минимума не может поддержать работоспособность столь разогнанной системы.

Замена вентилятора на 140’ку приносит свои плоды только на минимальных оборотах, тут деятельность Noctua заявляет о себе. На средних оборотах различия в результатах находятся в пределах погрешности. Кстати, похоже именно для замены вентилятора на более тихий Silencio производитель пошел на выпуск второй ревизии, именно по этому показателю есть значительное улучшение заявленных характеристик.

Поэтому, при использовании GeminII S524 Ver.2 вы, скорее всего, останетесь на среднем результате данного тестирования. Так как стоимость используемого вентилятора Noctua, сопоставима, ну или чуть-чуть меньше, чем стоимость самого GeminII S524 Ver.2.

После полученных результатов, стало довольно сложно определить GeminII S524 Ver.2 в какую-либо нишу. Из-за высоты в 105 миллиметров, он не подойдет для использования в мини системах, но из-за нее же отлично впишется в не самые широкие мидл-корпуса, в которых не помешаются более громоздкие решения.

В целом, в новинке нет ни чего особенного, но поддержка всех актуальных сокетов, хороший вентилятор и рекомендованная стоимость в $40, при хорошей доступности в отечественных магазинах позволит GeminII S524 Ver.2 занять место во множестве обычных систем, которые нацелены на небольшой разгон и тишину. Возможно, вскоре появится реинкарнация Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP), хотелось бы…

Расширяем контур EK-KIT X240 при помощи EK-Thermosphere, EK-RAM Monarch и не только...

Рубрика: Системы охлажденияМетки: EK-RAM Monarch | EK-Thermosphere | EKWB | СВО | Своими Руками | СЖО

Дата: 07/06/2015 20:00:00

Обзор EK-Thermosphere - Nickel

На данный момент словенская компания EK Water Blocks безусловно является передовиком, если не безусловным лидером на рынке комплектующих для систем водяного охлаждения. Частенько, после анонса специфичной видеокарты или очередной материнской платы, которые, конечно же имеет уникальную разводку своих элементов, проскакивает новость на подобие вот этой. Да, EKWB проектируют и хоть небольшими партиями но выпускают уникальные компоненты, за что им нужно сказать отдельное спасибо.

Но сегодня, в противовес первому абзацу введения, речь пойдет об универсальных компонентах, которые производитель выпускает в достаточном количестве. Мы уже знакомились с KIT’ом EKWB EK-KIT X240, по результатам тестирования отметили, что система имеет уникально высокий уровень производительности. При этом некоторые из компонентов набора, например помпа или радиатор однозначно могут принять в контур еще несколько элементов, не только ватерблок для процессора.

А если система позволяет, есть желание и на базе вашей системы иные компоненты тоже не прочь начать охлаждаться водняночкой, почему бы не провести расширение контура. Походу материала мы познакомимся с несколькими индивидуальными продуктами от ЕК, а так же я расскажу о некоторых решениях, которые были воплощены в жизнь при сборе системы.

Итак, начнем. Для расширения базового комплекта мы выбрали следующие позиции из каталога EKWB:

- EK-Thermosphere – Nickel;

- Набор пластин крепления для EK-Thermosphere;

- EK-RAM Monarch X4 Clean CSQ - Acetal+Nickel;

- Пару EK-RAM Monarch Module – Black;

- Обычные фитинги EK-CSQ.

Обзор EK-Thermosphere - Nickel

Теперь по порядку. Ватерблок EK-Thermosphere в наше время уникален по нескольким пунктам. Во-первых, все меньше и меньше людей используют универсальные ватерблоки для видеокарт, отдавая предпочтения полноразмерным фулкаверам. Во вторых, благодаря конструкции, блок, на наш взгляд, может продемонстрировать производительность получше большинства «фулов».

Итак по первому пункту уникальности EK-Thermosphere, в нем есть один подводный камень: почти все современные видеокарты топового эшелона обладают довольно горячей системой питания, при этом она нагревается в множестве мелких точек, порой не подающихся проклейке мелкими радиаторами. В такой ситуации фулкавер становится очень и очень разумным решением. Однако, здесь же есть и самый главный минус «фулов», в случае модернизации видеокарты его придётся так же менять.

Что же делать с горячей системой питания и видеопамятью? Видеопамять, порой греется не столько сама, сколько ее греет текстолит, прогретый графическим ядром. Поэтому с холодным GPU ей уже станет лучше, а добавив небольшие радиаторы можно выйти на отличный температурный режим. Как показывает опыт использования ARCTIC Accelero Hybrid II - 120 система питания в некоторых случаях может обходиться и вовсе без радиаторов, а при их наличии уж тем более, главное найти верный подход. К этим аспектам мы вернемся немного позже, а сейчас давайте посмотрим на сам EK-Thermosphere.

Ватерблок поставляется в стандартной упаковке, она выполнена в «круглишковой» стилистике от ЕКWB. Внутри упаковки обнаруживается комплект из самого блока, набора для крепления, инструкции пользователя, пары заглушек, тюбика термопасты и восьмигранного ключика. Да, фитинги в комплекте не идут, их нужно докупать отдельно. Отсутствие фитингов обусловлено их большим разнообразием, например по цветам, EK же не знают в какой цвет, вы захотите раскрасить систему.

Как большинство продукции производителя ватерблок может быть поставлен в различных конфигурациях: Clean CSQ, Acetal, Nickel, Acetal+Nickel. К нам прибыла никелированная вариация, но вот что-то с коробочкой не сошлось – тестовый семпл, бывает…

Заметим, в толщину Thermosphere может быть сравнен с обычными фулкаверами. Без учета фитингов он будет занимать всего один слот расширения. Кстати, есть подозрение, что на одинаковых картах, он сможет быть совмещен с некоторыми фулкаверами, но это больше теория.

Во время транспортировки основание ватерблока заклеено защитной пленкой, на которой производитель доходчиво напомнил о необходимости ее удаления перед установкой :).

В части зеркальности, качество обработки основания находится на среднем уровне. Отражение мутноватое, и кажется есть следы небольших переходов. Однако, тест на ровность показывает хорошие результаты, а учитывая небольшие размеры большинства графических процессоров, требования к ровности по краям и вовсе уменьшаются ;).

Итак, разборка ватерблока начинается с «отвёртывания» трех длинных болтов, они фиксируют блок для установки фитингов и основную часть корпуса. В области контакта присутствуют небольшие резиновые прокладки, раздельные для каждого канала. Если честно, меня сразу насторожил данный элемент в части прочности, как оказалось не зря…

Далее, Thermosphere разбирается очень легко, семь небольших болтов фиксируют три основные части блока: основание, направляющую пластину, топ (в нашем случае он из оргстекла).

Конструкция ватерблока имеет микроканальную основу, если вы уже знакомы с процессорными блоками производителя, например EK-Supremacy, данная конструкция будет вам знакома. Учитывая высокую эффективность микроканальной конструкции, блок действительно может дать жару многим фулкаверам с обычной змейкой.

Между основанием и направляющей пластиной используется небольшая резиновая прокладка, она очень уверенно лежит в своем пазу и вызывает доверие. В структуре предусмотрено 23 канала.

Направляющая пластина формируют направленный поток на все 23 имеющиеся канала. Здесь есть полная аналогия с процессорными блоками, однако в отличии от CPU-версий, здесь не предусмотрена возможность изменять интенсивность потока. Возможно, для больших и квадратных GPU направляющую можно немного расширить, но влияние данного фактора пока не изучалось.

Направляющая пластина и топ, который непосредственно формирует направление потока, содержат между собой аналогичную резиновую прокладку. Признаю честно, контур ее укладки довольно извилист и после разборки, возвращать все на свои места довольно занятно ;).

Процесс крепления ватерблока стандартен, многим азотчикам от точно будет знаком: к основанию крепится пластина с направляющими под определённые посадочные места видеокарты. Всего EK предусматривает пять различных пластин для крепления, напоминаем, что они не входят в комплект поставки и докупаются отдельно, мы взяли с запасом.

Процесс крепления фитингов так же обычный. Здесь есть резьба на ¼ дюйма. Фитинг может быть установлен с любой стороны, с обратной устанавливается заглушка (она есть в комплекте).

К моменту установки EK-Thermosphere пришел уже «подбитым». При сборке ватерблока после фотосессии, я перетянул три больших болта. По оргстеклу пошли трещины. Пришлось разбирать и проклеивать. По поводу двух раздельных и небольших герметизирующих резинок: каждый из болтов должен быть протянут равномерно и со средней силой прижима, иначе сразу получается перекос и разгерметизация, попасть в баланс оказалось довольно сложно. Тут хочется сказать, покупайте вариант не из оргстекла, и надейтесь на установку цельной прокладки производителем.

Установка EK-Thermosphere – Nickel

Мы будем производить установку и дальнейшее тестирование EK-Thermosphere на базе видеокарты MSI GeForce GTX 960 GAMING 2G. Для начала, мы демонтировали штатную систему охлаждения от MSI. Ватерблок в сравнении с ней, смотрится небольшой игрушкой, но это применимо ко всем компонентам из водяного охлаждение, разве что расширительные бачки и радиаторы порой могут сравниться с автомобильными вариантами :).

Так как мы уже установили необходимую прижимную пластину на основание ватерблок, остается только нанести термопасту и прикрутить его. Для этого я рекомендую положить блок на некую возвышенность, так что бы при установке карта висела в воздухе. Такой подход обезопасит установку, вам не нужно будет держать конструкцию и более правильно произвести протяжку болтов.

Далее четырьмя болтами, с использованием пластиковых шайб, мы фиксируем ватерблок на плате. Здесь, как и всегда, лучше использовать затяжку по методу «крест-накрест». Благодаря ограниченному ходу болтов, в отличие от конструкции самого блока, переборщить будет сложно.

В итоге с установленным EK-Thermosphere GTX 960 GAMING 2G выглядит следующим образом.

Как вы могли заметить, при установке мы не использовали бекплейт. Его нет в комплекте, а городить огород мы не стали, да и не нужен он здесь. Благодаря опорам на крепежной пластине, в месте протяжки карта упирается в них, что предотвращает изгиб.

Такой механизм позволяет оставлять текстолит видеокарты в эталонном состоянии. На плате есть ребро жесткости, но в этом случае это не его заслуга. Конечно, ребро не будет лишним. Оно поможет распределить вес конструкции после установки в корпус, хотя относительно стандартной системы охлаждения вес даже уменьшился.

После процесса установки, до момента тестирования, я провел проверку качества прижима. При большом слое термопасты, а именно так проверяю силу прижима, лишние остатки успешно выдавились, прижим оказался равномерным. При тестировании использовалось эталонное нанесение тонкого слоя.

Пустая область печатной платы теперь смотрится еще интереснее, жаль MSI не поместили систему питания в этом районе. Было бы довольно просторно, да и в пассивном режиме, вокруг края платы воздушные потоки гуляют интенсивнее.

Забегая вперед скажу, что в этом материале мы оставили GTX 960 GAMING 2G со штатным радиатором системы питания, выглядит он не очень внушающие, но с охлаждением справился, даже без активного обдува. Поэтому вопрос модернизации системы питания карты при использовании с универсальным ватерблоком я оставлю для следующего материала.

Далее переходим к знакомству с EK-RAM Monarch.

Обзор EK-RAM Monarch X4 Clean CSQ - Acetal+Nickel

Обзор EK-RAM Monarch X4 Clean CSQ - Acetal+Nickel

Итак, охлаждение оперативной памяти водяночкой, во времена перехода на DDR4 является довольно спорным моментом. Эффект может быть действительно минимальным, а в некоторых случаях чуть ли не негативным (при очень горячем контуре). А учитывая стоимость ватерблока, которая сейчас находится на отметке 3000р, плюс потребуется парочка EK-RAM Monarch стоимостью еще в 1500р. Однако, не взирая на стоимость, предлагаю рассмотреть комплект и поставить его в контур, а что бы было ;).

К нам прибыл вариант Acetal+Nickel - это блок для одновременной установки поверх четырех модулей памяти. Основание никелированное, а топ выполнен не из оргстекла, что уже радует. В комплекте с блоком идет две термопрокладки, небольшой шестигранный ключ и инструкция по установке.

Визуальная составляющая блока целиком и полностью зависит от выбранного вами варианта. В нашем случае брутальный черный ;).

Разбор EK-RAM Monarch происходит очень легко, шесть болтов фиксируют медное основание и топ. Между составными частями находится стандартная резиновая прокладка. На стыке топа и основания есть небольшая наклейка, оповещающая о тестировании на наличие протечек.

Основание имеет довольно стандартную конструкцию, здесь есть четыре небольших канала разделенные тремя «брусками». Смотря на основание, вспоминаются самодельные ватерблоки 2000’х. Кажется технология старая, но для оперативной памяти этого хватит с лихвой.

Обработка основания находится на уровне аналогичном EK-Thermosphere. Учитывая толщину комплектных термопрокладок, можно констатировать, что требования к основанию можно в принципе не предъявлять.

Визуально, с установленными фитингами блок становится чуть-чуть массивнее и внушительнее.

EK-RAM Monarch Module - Black (2pcs)

Для совмещения чипов оперативной памяти с основанием ватерблока используются «переходники» EK-RAM Monarch Module по сути это обычные радиаторы для памяти с плоским основанием сверху. Данные «плашки» как и фитинги докупаются отдельно и не входят в комплект EK-RAM Monarch.

Одна из частей является основополагающей, вторая боковина является более легкой и в момент сборки фиксируется с основной. Если вы будете использовать планки памяти у которых чипы расположены с одной стороны, крепите их к более массивной части.

При установке на каждый чип накладывается отдельная термопрокладка. Здесь нужно быть аккуратным и сделать все «красиво». Очень важно отцентровать положение планки оперативной памяти относительно радиатора. При этом, если у Вас будет даже небольшое смещение, его лучше соблюсти для нескольких планок одновременно.

С установленными EK-RAM Monarch Module память становится похожа на большинство стандартных планок с радиаторами, только стиль очень строгий.

Далее на ватерблок крепятся термопрокладки. Память устанавливается на место и готовится к установке ватерблока :). Пока система выглядит очень стандартно.

А вот уже с установленным блоком все становится немного иначе, массивнее и внушительнее. При установке, а точнее прикручивании EK-RAM Monarch к радиаторам, лучше сразу наживить все болты. В этот момент сразу вспоминается совет по равномерной установке EK-RAM Monarch Module относительно памяти. Если при установке наблюдалось смещение, даже с двумя планками сложно равномерно протянуть все болты, установка с четырьмя модулями памяти, похоже, будет еще сложнее.

На следующей странице мы сделаем кое-что своими руками.

Создание «ватерблока» для системы питания, Создание 90 градусных «фитингов»

Создание «ватерблока» для системы питания MSI Z97 MPOWER MAX AC

Грань между крутым хендмейдом и «заколхозил» довольно тонкая, тем не менее, далее я расскажу пару пунктов, которые были сделаны для расширения контура подопытной системы. В качестве материнской платы в собираемой системе использовалась MSI Z97 MPOWER MAX AC. Данная плата примечательна тем, что производитель попытался установить опцию включения системы питания в контур водяного охлаждения. Конечно, данный пункт есть, но из-за штатных фитингов использование этого «радиатора» совместно со шлангами 10/13 было мало возможным. Будем исправлять.

Для начала я взял парочку фитингов от EKWB и начал производить примерку. Внутренний диаметр используемой трубки не столь маленький, что радует. Кстати, до момента установки я проверил трубку на используемый материл, соскоблил покрытие, похоже на медь или латунь, что подходит.

Решил полностью не избавляться от штатных «фитингов», а немного сточил имеющуюся елочку и сверху надел фитинг от EK. Похоже, где то глубоко во мне есть задатки стоматолога…

После того, как елочка была сточена, фитинги отлично одевались на трубку. Для их полной фиксации я использовал проверенный временем клей POXIPOL. Фитинги от ЕК были установлены, радиатор приобрел более внушительный вид :).

Для уменьшения показателя «колхозности» я взял небольшой бутылёк черной акриловой краски, который предназначен для пластиковых моделей, и скрыл следы применения клея. Вроде получилось хорошо, мне нравится.

После такой модернизации, можно не беспокоиться об охлаждении системы питания материнской платы. А это позволит снизить требования к циркуляции воздуха внутри корпуса.

Создание 90 градусных «фитингов»

Фитинг, ну или переходник для фитинга на 90° позволят сделать вашу сборку более качественной и визуально привлекательной. А в некоторых вариантах без них попросту нельзя обойтись. Так, в моей сборки такие переходники стали необходимы, но перед заказом готовых решений я решил поэкспериментировать.

При проверки «железячных» коробок, мне на глаза попался старый добрый Cooled Silence GPU c его помощью я провел десятки бенчинг сессий, сейчас пришло время отправить его на покой. А вот легендарные на то время фитинги Camozzi я решил переработать.

В месте окончания компрессионной трубки, фитинг был распилен на две части. Края и заусенцы сразу были обработаны напильником.

Далее все действия выполнялись аналогично по схеме с фитингами материнской платы: пригонка, проклейка, покраска, тестирование.

В результате у меня получилось создать два фитинга на 90° с универсальной резьбой ¼. Без учета времени на высыхание клея, работа наняла приблизительно 30 минут, что порой быстрее, чем заказать фитинги из интернет-магазина с доставкой. Экспериментируйте ;).

Далее мы переходим к сборке и тестированию.

Сборка и тестирование

Установка и сборка

Итак, установка системы происходила на базе корпуса Corsair Graphite Series 780T, за время подготовки обзора по этому корпусу он зарекомендовал себя как вместительный вариант для действительно больших систем.

В состав системы вошли следующие элементы:

- Процессор: Intel Core i7 4770K @ 4600 МГц (HT включена, Turbo - выключена);

- Материнская плата: MSI Z97 MPOWER MAX AC;

- Видеокарта: MSI GeForce GTX 960 GAMING 2;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend MTS600 TS256GMTS600 (для системы);

- Блок питания: Be quiet BN204 DARK POWER PRO 10| 1000W CM;

- Microsoft Windows 8.1 Professional.

На фото ниже уже готовый и полностью собранный вариант, давайте посмотрим, как собиралась данная система.

Изначально на материнскую плату были установлен ватерблок для процессора и оперативной памяти. С учетом того, что самодельный радиатор материнской платы имел не самые удачные места для установки фитингов, я сразу задумался, как производить состыковку всех этих отверстий.

Основной радиатор, из комплекта EKWB EK-KIT X240 был установлен на верхнюю часть корпуса, вентиляторы расположились с внешней стороны в положении «на выдув» относительно радиатора. Вентиляторы оставил штатные, хоть они и не так хороши, но я решил сохранить некую «комплектность» от ERWB.

После установки радиатора, фитингов стало еще больше. Но как говорится, дальше – лучше! На заднюю стенку, чтобы не расслабляться прикрутил валявшийся без дела радиатор Cooled Silence от Promodz на один 120мм вентилятор.

После установки еще одного радиатора стало явно веселее. Признаться честно, сборка системы проходила в несколько этапов. На фотографии ниже я примерял комплектные шланги от EKWB, которые уже были нарезаны. Смотрел, как можно их проложить и где есть самые проблемные зоны с текущим расположением фитингов.

В двух местах, шланг проложить не удавалось, он постоянно перегибался. Я даже попытался зафиксировать его пружиной. На момент сборки это помогало, но после некоторого использования, особенно в моменты нагрузки, когда вода в контуре немного прогревалась, шланг все-таки перегибался. Поэтому при сборке лучше не допускать слабых мест. Именно в этот момент мне пришла мысль сделать девяносто градусные фитинги, о которых я уже рассказал чуть выше.

После появления угловых фитингов процесс пошел интереснее. Однако стал насущным следующий вопрос: в какой последовательности собирать контур. Ранее я представлял, что контур начнется с оперативной памяти, как самого холодного элемента. Однако в укор теоретическому ухудшению производительности, по результатам сборки память оказалась последней в контуре :).

Данный подход был использован из-за конкретного нацеливания системы на опрятный внешний вид. Плюс по результатам сборки я хотел проверить, насколько подтвердятся мои теоретические «доводы» о том, что нужно начинать с самого холодного элемента.

Итак, далее описание готовой системы по неким «блокам». Помпа была подключена к расширительному бачку по схеме на фотографии.

Помпа и расширительный бачок расположились в районе передней части корпуса. Первым элементом на пути охлаждения стала видеокарта MSI GeForce GTX 960 GAMING 2. Вода к видеокарте доставлялась по средствам обычного шланга Nanoxia Nanoflex Tube 10/13mm, именно они использовались в финальном варианте сборки. Благодаря, некому поддону корпуса, при прямом взгляде складывается ощущение, что шланг входит из днища корпуса.

После видеокарты, поток идет прямиком к самому горячему элементу системы Intel Core i7 4770K.

К выходу процессорного ватерблока с помощью углового фитинга, контур переходит в радиатор Cooled Silence 120 mm.

После небольшого 120’ки поток проходит по системе питания процессора и наконец, добирается до ватерблока оперативной памяти. Далее благодаря массивному EK-CoolStream RAD XTX 240 происходит основательное охлаждение жидкости, и она спускается в расширительный бачок, далее круг повторяется

В итоге система имеет следующий внешний вид.

Так как данная сборка относится к обычной, на мой взгляд, относительно опрятной системе, я не стал продолжать улучшения внешнего вида. Конечно же, в лучших традициях сегодняшнего времени, можно привести систему к варианту двух цветов. В системе подсветка имеется только для процессорного ватерблока и небольшой эмблемы MSI на видеокарте.

Далее я начал тестировать готовый вариант. Для этого система была разогнана: Intel Core i7 4770K работал на частоте в 4600 МГц 1.39v (HT включена, Turbo - выключена), а частоты MSI GeForce GTX 960 GAMING 2 составляли 1351/1909. При таких настройках частота графического ядра в «буст» режиме преодолела планку в 1500 Мгц, но сегодня мы гоняемся за градусами, а не за попугаями и мегагерцами.

При тестировании температурных показателей нагрузка создавалась утилитами LinX 0.6.4 AVX и FurMark для процессора и видеокарты соответственно. Температуры контролировались утилитами MSI Command Center, С-Temp и MSI Afterburner. Дополнительно, при помощи реобаса Lamptron FC5 V2 контролировались температуры: окружающей среды, воды в контуре, радиатора оперативной памяти и текстолита видеокарты в области системы питания. Все тем же FC5 V2 регулировалась скорость трех вентиляторов расположенных на радиаторах. Скорость вентиляторов на лицевой стороне изменялись при помощи штатного реобаса корпуса.

Тестирование проводилось в двух режимах работы вентиляторов, в первом случае они работали на полной скорости. Во втором, на минимальной, такая скорость позволяла уйти системе в режим бесшумности. Напомню, в системе установлено пять вентиляторов: два EK-FAN Silent, два Corsair AF140L и один Noctua NF-F12 industrialPPC-2000.

Если проанализировать полученные результаты, можно найти как очевидные пункты, так и наоборот очень интересные о влиянии которых можно было только строить теории. Самым горячим элементом нашей сборки, как того и следовало ожидать, стал процессор Intel Core i7 4770K. EK-Supremacy конечно же справился с пылом жаром CPU, даже не смотря на довольно большие показатели разгона.

А вот видеокарта наоборот, оказалась очень и очень холодной. Здесь EK-Thermosphere отработал отлично, разница температур в простое и нагрузке была совершенно незначительной. Надеемся, что в ближайшее время, мы проверим его на более горячей видеокарте. Признаться честно, очень сильно омрачило знакомство с этим блоком, его поломка, но тут не понятно сам виноват или он действительно хрупкий, будьте осторожны. Интересный факт: в некоторых режимах температура GPU была значительно ниже температуры воды в контуре, Lamptron FC5 V2 проверял, 36,6 показывает отлично.

Температура воды в контуре, с ней связан еще одни интересный факт, он касается EK-RAM Monarch. При использовании ватерблока на памяти ее температура чуть ли до десятой градуса не совпадает с температурой воды. С одной стороны это говорит о хорошей эффективности EK-RAM Monarch, с другой наталкивает на мысли о целесообразности его использования. Без ватерблока, только с радиаторами, максимальная температура радиатора памяти составила 35°C. Как видим из результатов тестирования, в некоторых режимах вода в контуре превышала эти значения. Вывод прост: используйте ватерблок для памяти только в том случае, если готовы удержать температуру воды ниже максимальной температуры памяти с воздушным охлаждением.

Пару слов о последовательности подключения, я принимаю тот факт, что в этой системе была установлена «холодная» видеокарта + в разрезе контура находился дополнительный радиатор. Однако, температура воды (начало контура) и температура памяти(конец контура) были почти равны. Можно сделать вывод, что последовательность подключения минимальным образом влияет на температуру элементов. Конечно, на микроуровне, разница есть, но это десятые доли градуса. Для более точного изучения этого фактора нужно обвешивать контур еще десятком «градусников», если интересно можно изучить…

Далее включим капитана очевидность: при росте температуры воды в контуре, значительно растет температура охлаждаемых элементов. Так при увеличении температуры воды на 10,5°C, температура процессора увеличилась аж на 14°C. Вывод прост, уделяйте больше внимания вопросу охлаждения контура. При большой разнице в стоимости ватерблоков, лучше взять дешевле, но докупить еще один радиатор.

Итак, основное резюме, EKWB EK-KIT X240 готов принять в свой контур еще несколько ватерблоков, но для максимально тихих режимов одного EK-CoolStream RAD XTX 240 будет не достаточно. Особенно, если вы будете использовать видеокарту горячее GTX 960.

На следующей странице есть дополнительные фото ;)

Фото «за кадром»

Фото за кадром

[Полигон Modlabs] Обзор и тестирование вентиляторов SilverStone FW размером от 120-180мм

Рубрика: Системы охлажденияМетки: SilverStone | SilverStone FW | SST-FW121 | SST-FW122 | SST-FW141 | SST-FW181

Дата: 01/06/2015 07:09:00

Внешнее знакомство, SilverStone SST-FW181 , SST-FW141

Не так давно мы опубликовали несколько статей о вентиляторах Noctua. Сегодня на очереди новый материал, скажу сразу, в результате данного тестирования я остался удивлён, так как заявленный уровень соответствовал полученным результатам, и по большей речь пойдёт о немного нестандартных и не дорогих, но довольно хороших вентиляторах от небезызвестного производителя SilverStone.

Технические характеристики и общие данные вентиляторов SilverStone FW

Вообще линейка насчитывает в себе шесть моделей разных размеров, у нас на тестировании побывают только четыре из них, отсутствуют в тесте 80мм и 92мм, вентиляторы. Ниже я приведу таблицу, в которой подробно отображены технические характеристики участников тестирования.

|

Модель |

SST-FW181 |

SST-FW141 |

SST-FW122 |

SST-FW121 |

|

Цвет |

Белые лопасти вентилятора, синяя рамка |

Белые лопасти вентилятора, синяя рамка |

Белые лопасти вентилятора, синяя рамка |

Белые лопасти вентилятора, синяя рамка |

|

Подшипник |

Long life sleeve |

Long life sleeve |

Long life sleeve |

Long life sleeve |

|

Разъемы |

4pin PWM |

4pin PWM |

4pin PWM |

4pin PWM |

|

Номинальное напряжение |

12V DC |

12V DC |

12V DC |

12V DC |

|

Стартовое напряжение |

7В DC |

5V DC |

5V DC |

5V DC |

|

Номинальный ток |

0.04 ~ 0.54A |

0.06 ~ 0.25A |

0.07 ~ 0.19A |

0.02 ~ 0.09A |

|

Номинальная мощность |

0.24 ~ 9.18W |

0.36 ~ 2.7W |

0.84 ~ 2.28W |

0.24 ~ 1.08W |

|

Скорость |

500 ~ 1200 |

800 ~ 1300 |

1000 ~ 1800 |

800 ~ 2000 |

|

Воздушный поток |

40.38 ~ 171.1CFM |

32.5 ~ 74.6CFM |

42.6 ~ 76.5CFM |

13.1 ~ 32.6CFM |

|

Статическое давление |

0,095 ~ 1.253mmH2O |

0.327 ~ 1.252mmH2O |

0.31 ~ 1.52mmH2O |

0.31 ~ 1.52mmH2O |

|

Уровень шума |

16.1 ~ 39.5 дБА |

19.1 ~ 34.2dBA |

18.4 ~ 28.1dBA |

14.7 ~ 24.6dBA |

|

Продолжительность жизни |

40000 ч |

40000 ч |

40000 ч |

40000 ч |

|

Размер (L)x(W)x(H) |

180х180х18 мм |

140x150x13 мм |

120x120x25 мм |

120x120x15 мм |

|

Вес |

149.6г |

85г |

130г |

109г |

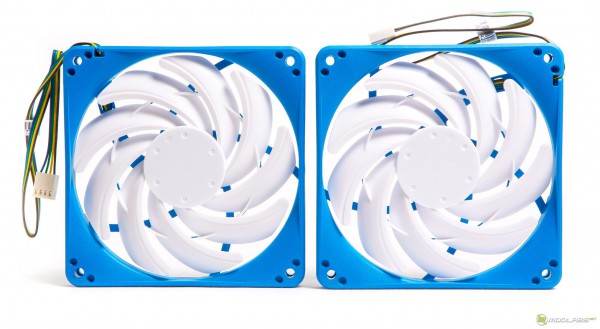

По сколько упаковка и её оформление для всех представителей линейки вентиляторов одинакова, то я объединю описание упаковки для всех четырёх вентиляторов в данном разделе и более к ней возвращаться не буду. Все вентиляторы поставляются в пластиковом прозрачном блистере, сама упаковка довольно информативна.

С обратной стороны присутствует кратное описание на нескольких языках и технические характеристики, объединённые в таблицу.

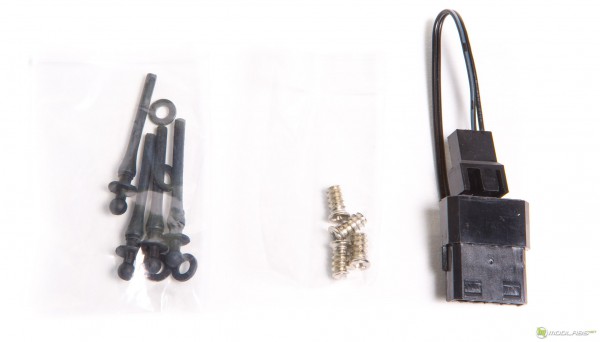

Комплект поставки для каждого вентилятора выглядит довольно скромно, в него входит:

- 4 антивибрационных гвоздя

- 4 винта

- Переходник на питание MOLEX

Так же единым для вентиляторов SilverStone FW является расцветка и общая стилистика. Насыщенно синяя рамка и белоснежная крыльчатка, являются отличительной чертой серии FW. Каждый представитель SilverStone FW снабжен PWM управлением, провод же не имеет какой-либо оплётки, его длина равна 300мм. Об этих характеристиках я более упоминать не буду, так как они являются общими и повторять одно и тоже не имеет смысла.

SilverStone FW 180мм SST-FW181

Начнем мы, пожалуй, с самого большого вентилятора в линейке SST-FW181. Размер его равен 180х180х18 мм, а вес при этом 149.6г, что немногим больше стандартной стосороковки. Вентилятор имеет довольно необычную раскраску, ярко-синяя рамка в сочетании с белоснежной крыльчаткой, подобное встречается довольно редко. Крыльчатка несет на себе 15 тонких немного изогнутых лопастей, двигатель вентилятора построен на улучшенном подшипнике скольжения (Long life sleeve) с увеличенным сроком службы 40000 часов. Вентилятор может работать на скорости в диапазоне 500 ~ 1200 Об\мин и обладает функцией ШИМ управления, при этом показатели воздушного потока равны 40.38 ~ 171.1CFM, а уровень статического давления равен 0,095 ~ 1.253mmH2O.

С обратной стороны присутствует фирменная наклейка с краткими данными о вентиляторе и точной моделью.

Толщина вентилятора равна 18мм.

Придраться к качеству исполнения не возможно, добротный пластик с хорошей обработкой.

Немного хочу сказать о работе вентилятора, если быть точным, то о подшипнике, он довольно шумный, к сожалению, в его работе наблюдается присутствие паразитных звуков, а это несколько омрачает общую картину.

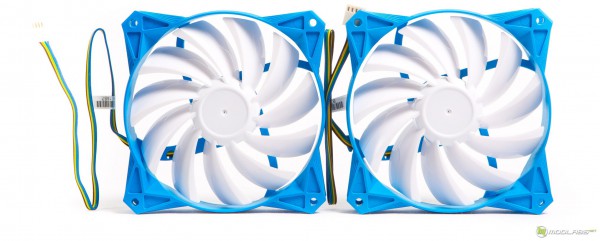

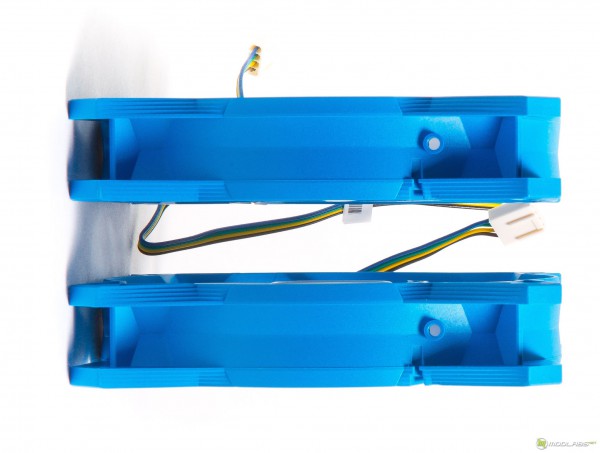

SilverStone FW 140мм SST-FW141

Следующим мы рассмотрим ещё одного нестандартного представителя линейки FW размером 140x150x13 мм. Расцветка для серии вентиляторов FW едина, насыщено синий в сочетании с белым. Но хочется вернуться к размерам, пожалуй, это один из самых тонких 140мм вентиляторов которые я только видел всего 13мм. А сам по себе вентилятор хоть и является 140мм но он имеет 120мм отверстия под установку благодаря условно «круглой» рамке, если быть точнее восьмиугольной. На крыльчатке расположилось 13 лепесткообразных, прямых лопастей. Она может раскручиваться со скоростью 800 ~ 1300 Об\мин, показывая неплохие показатели воздушного потока 32.5 ~ 74.6CFM, при этом уровень статического давления находится на среднем уровне 0.327 ~ 1.252mmH2O, что подойдёт для радиаторов имеющих невысокую плотность рёбер. В 140мм модели используется всё тот же подшипник скольжения, Long life sleeve, имеющей срок службы 40000 часов.

С обратной стороны находится наклейка с краткими ТХ и моделью вентилятора.

Толщина вентилятора равна всего 13мм.

Качество самого пластика и его обработки находится на высоком уровне.

Как правило, проблемой особенно плоских вентиляторов с подшипником скольжения является присутствие паразитных звуках в его работе на низких оборотах, к сожалению исключением не стал и данный вентилятор.

SilverStone SST-FW122, SST-FW121, Тестирование, Заключение

SilverStone FW 120мм SST-FW122

Теперь немного отвлечёмся от Slim вентиляторов и перейдём к модели имеющей стандартную толщину в 25мм. SST-FW122 всё в том же бело-синем исполнении с улучшенным подшипником скольжения внутри, используемый Long life sleeve имеет заявленный срок службы 40000 часов. На белоснежной крыльчатке расположено 11 изогнутых лопастей с рельефным рисунком, о котором я расскажу чуть позже. Крыльчатка может работать со скоростью от 1000 ~ 1800 об/мин, при этом показатели воздушного потока равны 42.6 ~ 76.5CFM, а уровень статического давления равняется 0.31 ~ 1.52mmH2O.

Рамка имеет необычное строение, ценители подобного, думаю, непременно найдутся. С обратной стороны находится наклейка с краткими ТХ и моделью вентилятора.

Толщина вентилятора стандартная 25мм, если приглядеться, то можно увидеть в торцах рамки прорези под светодиод, не исключено что в скором времени появятся модели с подсветкой.

Качество пластика и его обработки на высоте, но я бы хотел заострить ваше внимание немного на другом. Если приглядеться, то можно увидеть линию на лопасти, при этом верхняя часть в отличии от нижней находящихся между линиями имеют разный уровень ~0,7мм.

В отличая от остальных представителей модельного ряда SilverStone FW, SST-FW122 имеет в комплекте набор белых, резиновых, самоклеющихся, антивибрационных вставок. Это должно придать вентилятору несколько иной внешний вид, и защитить от лишних вибраций.

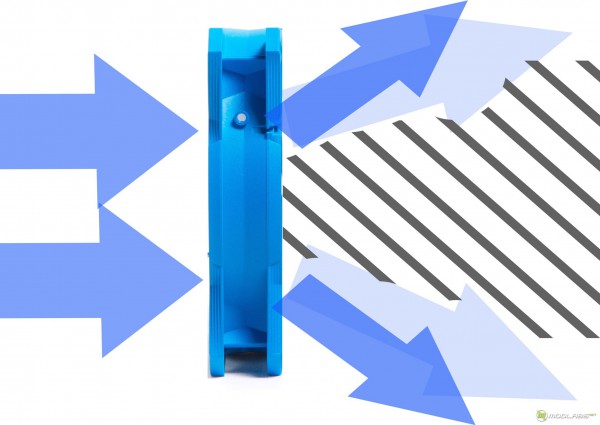

Пожалуй, только в данной модели подшипник скольжения работал без посторонних звуков, без шелеста и треска. Но в отличии от остальных моделей, имеющих в меру сфокусированный воздушный поток в данной модели он имеет крайне необычное направление, которое отображено на рисунке ниже. Воздушный поток на выходе расходится в стороны, отображён он синими стрелками, чем ярче стрелка, тем он интенсивнее, соответственно штрихом отображена мёртвая зона. Такое направление воздушного потока применимо только для корпусного вентилятора, на радиаторе это будет мало эффективно.

SilverStone FW 120мм SST-FW121

Вот мы и подобрались к последнему самому маленькому вентилятору сегодняшнего тестирования, пред нами тонкая стодвадцатка на подшипнике скольжения в бело-синем исполнении. Белая крыльчатка несет на себе девять тонких сильно изогнутых лопастей, соединённых дополнительным кольцом. Крыльчатка работает со скоростью 800 ~ 2000 Об/мин имеет довольно скромные показатели воздушного потока 13.1 ~ 32.6 CFM, но это нормально для slim вентилятора, а вот уровень статического давления такой же ка у более толстой модели, 0.31 ~ 1.52 mmH2O, что немного странно.

С обратной стороны присутствует наклейка с кратким описанием ТХ и моделью вентилятора.

Качество пластика и его обработки находятся на высоком уровне, впрочем, это норма для всей линейки FW. Хочу, чтобы вы обратили внимание на внутреннее кольцо, которое соединяет крыльчатку, это должно служить лучшей фокусировке воздушного потока.

К сожалению, используемый подшипник скольжения имеет большое количество паразитных звуков, это единственный данной линейки вентиляторов.

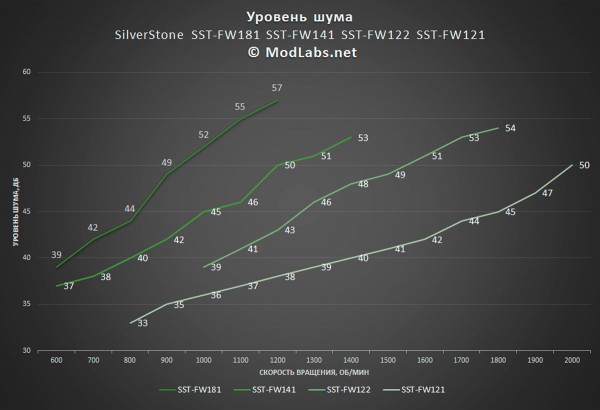

Тестирование

В данном тестировании будет измерен уровень шума одиночных вентиляторов, к такому решению я пришел из-за отсутствия подходящих радиаторов, для теста температур и парной производительности. Измерение уровня шума будет измеряться с помощью цифрового шумомера, с расстояния ~15см, минимальной границей измерения шума является 30дБ, уровень шума в помещение равняется 30,5-31дБ, данные ниже 33-34дБ можно считать абсолютно бесшумными, погрешность может составлять 1,5-2дБ. По сколько тестирование происходит на открытом стенде, то результаты уровня шума на отметке 35-37дБ в корпусе с расстояния более 50см будут не заметны.

Результаты тестирования

Заключение

Основной проблемой вентиляторов SilverStone линейки FW является не самый лучший выбор подшипника, и довольно высокая граница нижних оборотов, что в следствии делает их довольно шумными. Да они конечно производительны, но иногда будет хотеться тишины, а с ними это будет затруднительно реализовать. Теперь подведём итог, вентиляторы SilverStone FW это по большей части бюджетные решения, которые должны обладать низкой ценой, что в принципе оправдывает все выше перечисленные недостатки. Решать стоят они своих денег можно будет только когда они появятся на прилавках магазинов. Если придерживаться субъективного мнения, то мне очень понравилась модель SST-FW181 она имеет очень хороший уровень производительности, опускалась бы скорость до 400 об\мин, и это был бы лучший 180мм вентилятор.

.png)

.png)

.png)