Корпуса и блоки питания

Подписаться на эту рубрику по RSS

Когда 1200=900. Обзор блока питания Aresze EPS 1200ELA

Рубрика: Корпуса и блоки питанияМетки: Aresze EPS 1200ELA | блок питания | БП | игровой | мощность | обзор | тестирование

Дата: 26/11/2012 14:19:58

Блок питания Aresze «EPS 1200ELA» производится фирмой Aresze и относится к серии «Титан». Модельный ряд фирмы состоит из трех разделов:

- «TITANS»: EPS 1500ELA (80+ bronze), EPS 1200ELA (80+ silver);

- «ARES»: EPS 850ELA (80+ bronze), EPS 600ELA (80+ bronze);

- «PANDORA»: EPS 500ELA (85+), EPS 450ELA (85+).

Представленный на тестирование блок питания не самый мощный, но самый эффективный и находится в «элитарной» серии, что обещает его «демократическую» цену и вызывает повышенный интерес. Не зря же говорят - не берите «самое-самое-самое», для получения «самых» характеристик производители, как правило, тратят сверх- усилия, что несильно повышает потребительские качества, но крайне завышает цену устройства.

Упаковка и комплектация

Блок питания поставляется в обычной картонной коробке, но посмотрите на ее размер.

По размеру сразу чувствуется, что это мощный блок питания.

C обратной стороны:

Открываем коробку:

Блок питания кажется миниатюрным, хотя его размеры несколько больше стандартных – длина 200 мм. Комплект поставки:

В состав поставки входят:

- Блок питания Aresze «EPS 1200ELA»;

- Сетевой кабель американского исполнения (115 В);

- Набор съемных кабелей;

- Две книжечки непонятного назначения (иероглифы);

- Листок с характеристиками;

- Пакетик силикагеля.

Из всего набора интерес представляет только блок питания и набор съемных кабелей, все остальное лишь элементы декора не несущие особого практического смысла Хотя, за наличие силикагеля сразу хочется поставить жирный «+», забота производителя о сохранности продукции достойна похвалы.

С сетевым кабелем вышла промашка, видимо просто ошиблись с регионом поставки. Ну, сами посудите - использовать для стяжки кабеля не одноразовую проволочку, а неплохую липучку и ошибиться с типом соединителя - это явная случайность. Впрочем, «склонность» блока питания к сети 115 В стоит отметить особо.

Картинку спецификации приводить не смысла, она является полной копией страницы описания продукта на сайте Aresze.

Съемные кабели:

- 4 SATA: 50 см + 15 см + 15 см + 15 см, 2 шт;

- 4 PATA + 1 FDD: 50 см + 15 см + 15 см + 15 см + 15 см, 2 шт;

- PCI-Express, 8 (6+2) + 6, 50 см, с ферритовыми фильтрами, 4 шт.

Фиксированные кабели на блоке питания:

- Кабель к материнской плате 24 (20+4), 50 см;

- Кабель питания преобразователя процессора 4+4, 50см, 2 шт.

Набор кабелей не плохой, но и сверх хорошим его тоже не назовёшь. Уж простите, после знакомства с «кабельным хозяйством» ранее рассмотренного блока питания Cougar «CMX 700», данный БП заслуживает оценки только на «хорошо». Если в «CMX 700» кабели периферии имеют разнотипный набор (различную комбинацию PATA и SATA соединителей), то в представленном БП Aresze на одном кабеле только разъемы одного вида. Хорошо ли это? Плохо, причем без вариантов. Если на кабеле будет «валяться» один лишний разъем PATA, то это никого не затронет, а вот необходимость задействовать целый кабель PATA (4 разъема), да еще и куда-то смотать его 95 см длины – это уже неприятно. Я понимаю, что PATA жесткие диски устройства исчезают из обихода, но остаются различные «гаджеты» (регуляторы вентиляторов, блоки индикации и контроля, просто интересные и полезные вещи), что делать с ними? Системный блок выглядит с ними совсем по другому, гораздо интереснее (и функциональнее). Так что, после Cougar «CMX 700» этому БП мне хочется поставить «-» за исполнение кабельного хозяйства. До сих пор речь шла о периферии, но стоит обратить внимание на кабели питания PCI-E, в которых на каждом кабеле два разъема. Это хорошо? Несомненно, вот только эти разъемы по формуле 8 (6+2) + 6, а современные видеокарты требуют 8 (6+2) + 8 (6+2). Ну и как, позвольте, я этими четырьмя кабелями подключу три-четыре видеокарты? Никак. Придется докупать переходники 6->6+2, которых «днем с огнем» не разыщешь в магазинах. Так что, по комплектации нарекания есть, уж простите за прямоту.

Спецификация

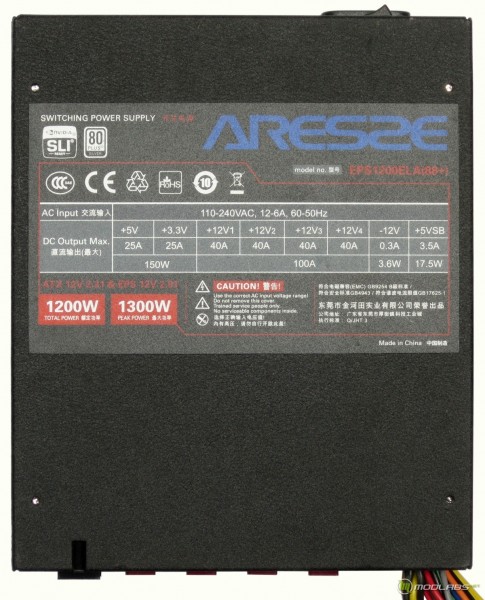

Воспользуемся данными с корпуса блока питания и прилагаемой документацией.

Блок питания имеет четыре шины 12 вольт:

- (12v1) Два кабеля питания преобразователя процессора;

- (12v2) Напряжение 12 В для материнской платы;

- (12v3) Четыре разъема питания PCI-Express;

- (12v4) Напряжение 12 В периферийных устройств.

Мощность выходов 3.3 В и 5 В под стать классу блока питания, «выше обычного». Чаще всего современные БП по этим выходам обеспечивают 15-20 ампер. Впрочем, я не знаю как в не-серверном системном блоке можно набрать даже «15 А» по этим выходам, а потому столь высокие значения скорее дань уважения классу БП, чем реально востребованные характеристики. Но, «запас карман не тянет», если не «выйдет боком», конечно.

В серии «TITANS» включает два блока питания, 1500 и 1200 Вт. Логично было бы предположить, что старшая модель получена «разгоном» младшей. Посмотрите спецификацию, размещенную на боковой стенке коробки:

БП 1500 Вт может отдавать 40 А по выходам 3.3 / 5 В, а 1200 Вт только 25 А. Схожая ситуация с дежурным источником, 6 А против 3.5 А. Количество каналов 12 В сравнивать нет необходимости, всё равно они «виртуальные». В более мощном БП их декларируется 8 штук против 4 в менее мощном. Хотя, давайте разберемся, действительно ли более мощная модель существенно мощнее? Для старшей модели из 1500 Вт только 1320 Вт может быть снято с шины 12 В, а у младшей все 100 %, 1200 Вт. Вот и получается разница в приведенных блоках питания всего лишь 10 %. Одна и та же модель, с «разгоном»? Увы. Корпус модели EPS1 5 00ELA длиннее EPS1 2 00ELA, да и разъемы расположены иначе:

Нет, это разные блоки питания, а не результат «разгона».

Блок питания изнутри

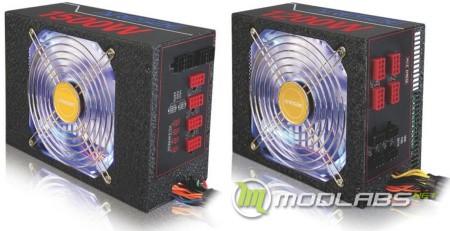

Сторона вентилятора выглядит как-то скучно - черное и серое.

Но все меняется, стоит только его включить:

При ярком освещении подсветка выглядит как-то не впечатляюще, но внутри системного блока происходит примечательная метаморфоза:

Статичные фотографии не отражают захватывающей красоты подсветки, она «переливается». К сожалению, сильное сжатие видео файла так же убивает эффект движения, но “хоть как-то” - посмотрите фрагмент.

Лично я крайне безразлично отношусь к «моддингу», но этот БП завораживает, он «живой». Подобный эффект не такая уж и редкость, но, встретив, каждый раз вызывает удивление.

На нижней стороне блока питания размещена таблица максимальных режимов:

Что удивительно, все цифры совпадают с теми, что представлены на странице описания продукта. Поясняющий текст проверить не удается, иероглифы, знаете ли.

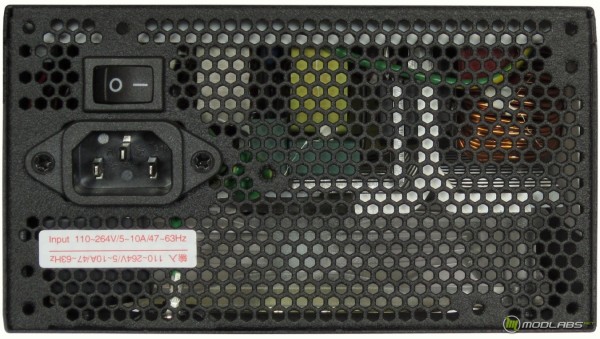

Передняя сторона выглядит обычно.

Но почему они решили написать текст на английском «вверх ногами»?

Обратная сторона блока питания:

Разъемы питания PCI-Express выглядят обычно, а вот с периферией какая-то несуразица. Зачем надо было склеивать разъемы попарно? Это же снижает удобство при установке сбоку (как оно обычно и происходит). К тому же защелка верхнего (по картинке) разъема располагается у самого края, что может вызвать проблемы при отключении. Впрочем, в существенные недостатки это записывать не будем, может дело в привычке и на самом деле так окажется удобнее.

В верхней крыше блока питания расположен крупный вентилятор класса «140 мм»:

Вентилятор с прозрачными лопастями. Но не всё так просто, давайте взглянем на него поближе:

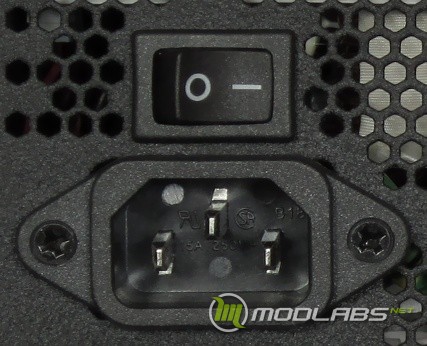

Лопасти не просто полупрозрачные, а еще и с микрорассеивающей формой поверхности. Возможно, именно этим вызван эффект «движения потока» при вращении вентилятора. Приятная забота о мелочах. Кстати, она проявляется не только в вентиляторе и его подсветке, но и в самом шероховатом покрытии корпуса. И даже такой мелочи, как специально подобранный черный пластик с вкраплением серой «пыли» на разъеме питания и выключателе - для имитации схожей фактуры поверхности. Посмотрите сами:

Впрочем, вернемся к вентилятору. Он производится фирмой «YOUNG LIN TECH CO.», модель «DFB132512H» {другая модель}.

- Напряжение питания 12 вольт;

- Мощность 3 Вт;

- Скорость вращения до 1700 об/мин.

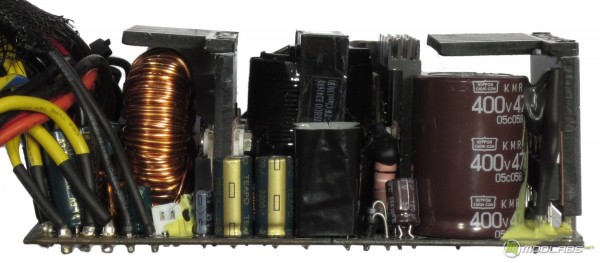

Если крышку снять, откроется следующая картина:

Основные элементы блока питания:

- Два выпрямительных моста, с небольшим дополнительным радиатором;

- Два транзистора APFC;

- Выпрямительный диод APFC;

- Дроссель APFC;

- Два конденсатора APFC – 330 мкФ 450 В, серия KMT;

- Два транзистора основного преобразователя;

- Дежурный источник 5 вольт, микросхема STR-A6062H;

- Силовой трансформатор на ферритовом сердечнике типоразмера ERL-39;

- Синхронный выпрямительный узел канала 12 вольт на 5 MOSFET;

- Модуль преобразователя 12 -> 5 В;

- Модуль преобразователя 12 -> 3.3 В;

- Плата управления;

- Плата выходных разъемов.

В блоке питания использованы электролитические конденсаторы японской фирмы Nippon.

Другой ракурс:

Топология блока питания построена по обычной схеме для этого класса блоков питания: APFC + однотактный прямоходовой преобразователь (косой мост) с одним выходом 12 В и синхронным выпрямителем + два отдельных DC/DC модуля на выходы 5 и 3.3 В.

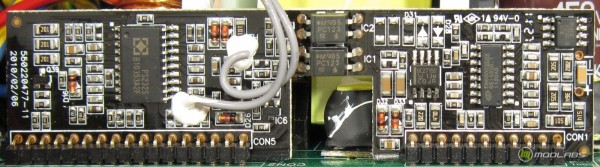

Обычно в БП несколько плат с контроллерами, здесь же установлена лишь одна, зато во всю длину блока питания:

Микросхемы, слева направо:

- PS232 - контроль выходных напряжений и токов нагрузок;

- PC123 - обычные оптопары, ничем не отличающиеся от «типичных» '817';

- UC2715 - контроллер синхронного выпрямителя;

- CM6802S - схема управления основным преобразователем и APFC;

- CM03x - примитивный коммутатор цепей измерения выпрямленного напряжения сети. Устанавливается исключительно для снижения тока разряда сглаживающего конденсатора в выключенном состоянии БП. Смысла в этой микросхемы крайне мало и довольно часто ее просто не монтируют.

На той же плате размещен узел управления вентилятором с термодатчиком, размещенном на радиаторе:

В блоке питания имеется еще один небольшой источник, это т.н. «дежурный источник» 5 В, выполненный в интегральном исполнении на микросхеме STR-A6062H.

По спецификации, БП по этому выходу обеспечивает ток нагрузки до 3.5 ампера (17.5 Вт), по данным изготовителя микросхемы только 15 Вт. Гм, неожиданно.

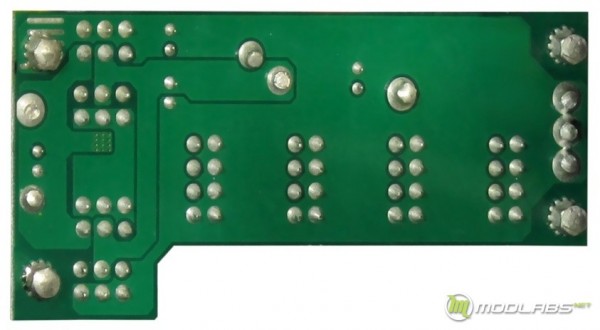

Плата выходных разъемов, вид сзади:

На плате установлено несколько электролитических конденсаторов, но «погоды» они не делают. Исследование предыдущего блока питания, «Cougar CMX 700», показало, что наличие или отсутствие сглаживающих конденсаторов на плате выходных разъемов если и сказывается на уровне помех, то крайне незначительно.

Тестирование

Блок питания исследовался по методике, изложенной в статье тестирования блока питания Aerocool Strike-X 800, опубликованной ранее с дополнением по измерению теплового режима и эффективности блока питания.

Вы можете загрузить полный отчет по следующей ссылке, а на блок питания Aerocool «Strike-X 800» по этой. К сожалению, для эмулятора сети настолько высокая мощность оказалась «не по зубам», поэтому измерение характеристик блока питания Aresze EPS 1200ELA проходило как БП на 800 Вт. Вообще-то, тестовый стенд может испытывать блоки питания до 900 (1000) Вт и снижению предельной границы должно быть какое-то разумное объяснение.

В качестве образца сравнения выбран блок питания Aerocool «Strike-X 800», и вовсе не случайно - в нём используется аналогичное схемное решение и даже контроллер почти такой же (CM6800). Давайте посмотрим на некоторые измеренные характеристики двух блоков питания:

|

Параметр |

Aerocool Strike-X 800 |

Aresze EPS 1200ELA |

|

Выходное сопротивление канала 12 В, мОм |

7.1 |

8.9 |

|

Выходное сопротивление канала 5 В, мОм |

3.8 |

1.6 |

|

Уровень нестабильности канала 12 В, вольт |

0.44 |

0.26(*) |

|

Уровень нестабильности канала 5 В, вольт |

0.14 |

0.07(*) |

|

КПД при мощности нагрузки 10 %, % |

79.4 |

83.3 |

|

КПД при мощности нагрузки 20 %, % |

85 |

88.5 |

|

КПД при мощности нагрузки 50 %, % |

89.1 |

90.5 |

|

КПД при мощности нагрузки 100 %, % |

87 |

~87.6 |

|

Максимальный ток потребления, А |

6.4 |

~11 |

(*) Примечание: Блок питания тестировался с ограничением по мощности и данный параметр сильно занижен. Действительное значение для всего диапазона мощности БП Aresze «EPS 1200ELA» примерно в 1.5 раза выше.

Все данные похожи, если не лезть в подробности. С одной стороны, у 1200ELA меньше уровень нестабильности, но после пересчета в 1.5 раза результаты получаются «близкими». А вообще, если говорить честно, БП Aresze выигрывает почти по всем позициям. Увы, только «почти», выходное сопротивление у него больше. А теперь давайте учтем, что Aresze на бо’льшую мощность, причем значительную – в 1.5 раза! Для получения «схожих» результатов у него должно быть выходное сопротивление в 1.5 раза ниже, чем у БП Aerocool, а здесь и без «пересчета» выше. Очень плохо, следует разобраться! Повторюсь, выходное сопротивление характеризует величину снижения выходного напряжения по мере увеличения тока нагрузки. Чем меньше эта характеристика, тем стабильнее напряжение на выходе.

Вторая группа тестов.

Как и протестированные ранее блоки питания, данный БП проходил тесты 1-4 при мощности нагрузки 90% от максимальной.

Aerocool Strike-X 800

|

Режим |

Пиковый ток |

КПД |

Помехи: CPU |

Помехи: GPU |

Помехи: VGA-RAM |

Помехи: 5В |

|

1: 220Vac sinus |

5.8 А |

87.9 % |

0.023 В |

0.01 В |

0.01 В |

0.009 В |

|

2: 220Vac meander |

10.7 А |

87.5 % |

0.06 В |

0.01 В |

0.01 В |

0.01 В |

|

3: 187-242V |

10.9 А |

- |

0.028 В |

0.014 В |

0.013 В |

0.011 В |

|

4: 220V failure |

18.8 А |

- |

0.031 В |

0.016 В |

0.061 В |

0.011 В |

|

HDD emulation |

2 А |

- |

0.096 В |

0.087 В |

0.085 В |

0.013 В |

Максимальное время отсутствия сети 0.018 сек.

Aresze EPS 1200ELA

Блок питания тестировался на 800 Вт, вместо 1200.

|

Режим |

Пиковый ток |

КПД |

Помехи: CPU |

Помехи: GPU |

Помехи: VGA-RAM |

Помехи: 5В |

|

1: 220Vac sinus |

6.1 A |

90.3 % |

0.028 В |

0.019 В |

0.018 В |

0.01 В |

|

2: 220Vac meander |

7.6 А |

89.7 % |

0.029 В |

0.014 В |

0.014 В |

0.011 В |

|

3: 187-242V |

11.5 А |

- |

0.036 В |

0.023 В |

0.023 В |

0.012 В |

|

4: 220V failure |

13.2 А |

- |

0.034 В |

0.021 В |

0.021 В |

0.01 В |

|

HDD emulation |

2.6 А |

- |

0.028 В |

0.018 В |

0.018 В |

0.012 В |

Максимальное время отсутствия сети 0.006 сек.

В этой группе тестов токи нагрузки по каналам поддерживаются на неизменном уровне, поэтому все пульсации и нестабильности вызваны «внутренними» проблемами основного преобразователя, узла APFC и системы фильтров. Давайте посмотрим различия в поведении блоков питания по разным тестам группы.

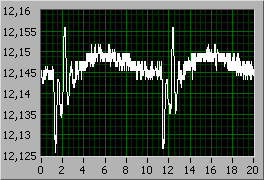

Первый тест - работа от сети.

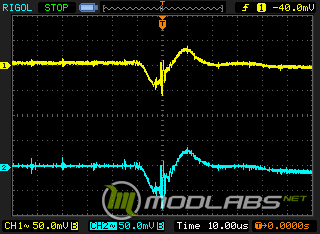

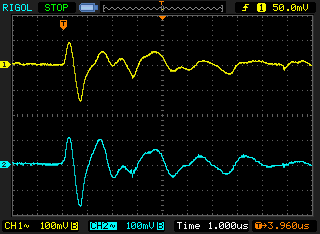

В этом случае устанавливается «обычное» напряжение сети 220 вольт частотой 50 Гц, форма «синус». По цифрам – Aresze 1200 проигрывает в 1.5 раза. Если Strike-X обеспечивает уровень пульсаций порядка 0.013 В, то «EPS 1200ELA» уже 0.019 В. На графиках это выглядит следующим образом:

Однако это простой высокочастотный шум, низкочастотные колебания от выпрямленного напряжения сети отсутствуют.

Как и во всех других сравнениях, графики Strike-X будут размещаться слева, а тестируемого блока питания справа.

Второй тест – работа от UPS.

При замене синусоидальной формы напряжения на прямоугольную, уровень пульсаций «EPS 1200ELA» почти не изменяется, по сравнению с первым тестом, что говорит о высоком качестве стабилизации основного преобразователя.

Третий тест – нестабильная сеть.

Уровень помех несколько возрос, но это сущие пустяки. Блок питания показывает хорошую степень подавления помех из сети 220 вольт.

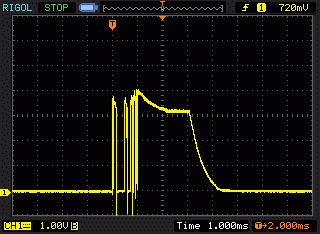

Тест четыре - проверка на кратковременное отсутствие сети.

Подобный дефект энергоснабжения довольно распространен, кроме того, переключение на батарейное питание в бесперебойном источнике так же вызывает схожее кратковременное отключение. БП «EPS 1200ELA» смог выдержать ”без сети” только 6(!!!) мс, что недопустимо мало. К сожалению, я не могу исключить кратковременную перегрузку эмулятора сети, который работает на пределе возможностей, поэтому к результатам этого теста следует отнестись осторожно и в последствии я попробую разобраться в вопросе.

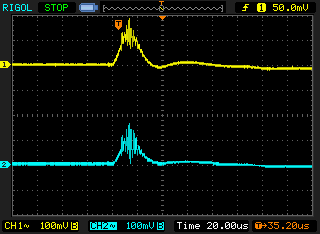

Тест «HDD emulation».

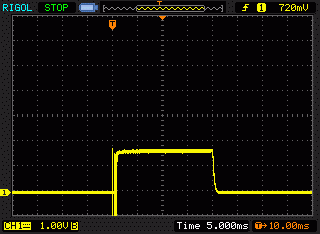

На данном этапе эмулируется импульсный ток потребления жесткого диска. При разгоне и/или перемещении позиционера HDD дает мощную импульсную нагрузку по питающему источнику 12 вольт. В данном тесте используется токовая нагрузка величиной 2 ампера и длительностью 1 мс. Место подключения – разъем PATA (Molex), что характерно для жестких дисков.

Aerocool «Strike-X 800», выход 12 вольт (слева) и 5 вольт (справа):

Aresze «EPS 1200ELA», выход 12 вольт (слева) и 5 вольт (справа):

На выходе 12 В если «что-то» с явным трудом наблюдается, а по выходу 5 В это «что-то» заметить уже крайне сложно. БП Aresze прошел этот тест «с честью», без каких-либо замечаний.

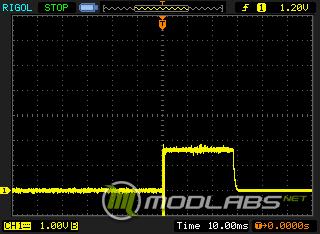

PF или COS()

Уровень Cos() не измеряется, ибо это никому не нужно, но осциллограммы посмотреть можно. В характеристиках блока питания Aresze «EPS 1200ELA» указан PF>0.99, что-то у меня вызывает отчаянные сомнения.

10 %

25%

50 %

100 % (для блока питания Aresze «EPS 1200ELA» - 800 Вт, 67%)

По мере повышения мощности PF улучшается, но «EPS 1200ELA» явно «отстает» в скорости улучшения. Производитель обещал, цитирую страницу описания продукта, «Активный PFC (> 0,99)». При мощности нагрузки 50% получено следующее значение:

Для 900 Вт PF улучшается до 0.953. Разгадка кроется в картинке, размещенной на приведенной выше странице описания продукта:

Измерения производятся для напряжения сети 115 вольт. На то же «намекает» комплектный кабель питания, он под американский формат. Эти измерения абсолютно нормальны и полностью соответствует стандарту, только они так же абсолютно «фиолетовы» для потребителя. На территории бывшего СССР, как и на практически всей Европы, существует только сеть электропитания 220 (230) вольт. Не могу не оценить правильность тестирования блоков питания в формате «USA», при продаже БП в других странах.

Гм. Что же, подведем небольшой итог - блок питания Aresze «EPS 1200ELA» спроектирован под американский формат сети, что приводит к заниженному значению PF (что не существенно) и увеличению «агрессивности» блока APFC. Последнее крайне важно, ведь при «переходных» режимах БП чрезмерно активно нагружает сеть. Последнее «свойство» привело к снижению мощности эмулятора сети тестового стенда и, вполне очевидно, крайне негативно скажется на работе данного БП через бесперебойный источник питания. Я бы посоветовал и не пытаться подключать данный БП через UPS, если он без достааааааааточной мощности. (надо бы добавить еще парочку «а»).

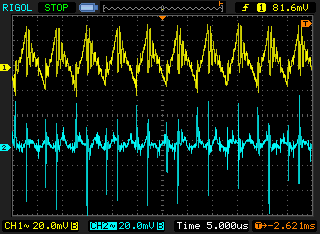

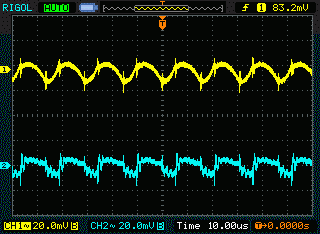

Уровень помех

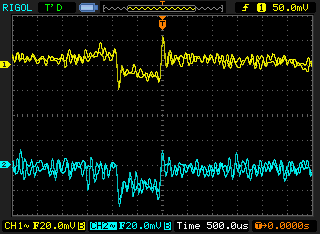

Нагрузочные характеристики измерены, теперь давайте посмотрим блок питания другими инструментальными средствами. На рисунках будут показаны напряжения на выходе 12 В и 5 В. Первый график желтого цвета, второй голубого. Левая и правая картинка отличаются частотным разрешением.

Aerocool «Strike-X 800»

Без нагрузки.

Статическая нагрузка, мощность 600 Вт.

Aresze «EPS 1200ELA»

Без нагрузки:

Статическая нагрузка, мощность 900 Вт.

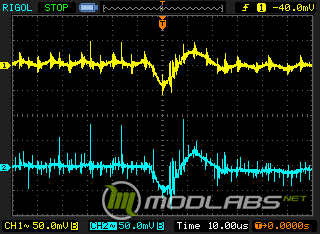

При сравнении осциллограмм прошу учесть изменения масштаба по «Y» в два раза («Strike-X» х50 мВ, «1200 ELA» х20 мВ).

Если не вдаваться в тонкости, то оба блока питания показывают одинаковые результаты. Только у «Strike-X 800» помехи представлены одинокими всплесками по фронтам импульсов коммутации, а у «1200 ELA» присутствует еще и пульсации с частотой преобразователя. Впрочем, их уровень не велик, а потому не вызывает опасений.

Проверка на генераторе помех сети 220 В

Для исследования влияния помех в сети 220 вольт на качество работы блоков питания имеется небольшой стенд, генерирующий два вида помех – дифференциальные и синфазные.

Дифференциальные помехи.

Подобный вид помех возникает между двумя питающими проводами сети 220 вольт. В домашних условиях их источником является коммутация очень мощной нагрузки, например электрочайника или компрессора холодильника. Протестируем на блоках питания с напряжением помехи 240В.

Aerocool «Strike-X 800»

Слева картинка для не нагруженного блока питания, справа – 600 Вт.

Aresze «EPS 1200ELA»

Слева картинка для блока питания без нагрузки, справа – 600 Вт.

В обоих блоках питания дифференциальная помеха вызывает примерно одинаковую величину импульса на выходных напряжениях, но у «EPS 1200ELA» процесс более спокойный, что указывает на лучшую работу схемы стабилизации основного преобразователя. Что до узла APFC, то, похоже, в обоих БП они ведут себя одинаково.

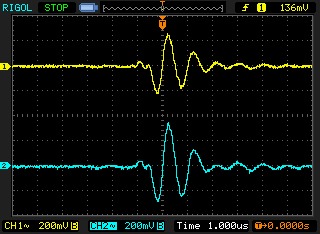

Синфазные помехи.

Этот тип помех возникает между землей и двумя выводами питающей сети, а потому их механизм и способы распространения отличаются от ранее рассмотренных дифференциальных помех, что требует отдельного исследования. Выключенный БП слева, нагруженный (600 Вт) справа.

Aerocool «Strike-X 800»

Aresze «EPS 1200ELA»

Как мне кажется, у БП «EPS 1200ELA» с синфазными помехами дела обстоят гораздо лучше, «раза в два» по амплитуде помехи и отсутствии «колебательности» в ее форме.

HDD emulation

Это контрольный тест, который дублирует ранее проведенное тестирование. Но здесь есть одна особенность – наблюдение с помощью осциллографа позволяет рассмотреть мелкие подробности, скрытые довольно грубыми приборами блока нагрузок. Тест выполняет импульсную нагрузку по выходу 12 В разъема PATA (Molex), током 2 ампера и длительностью 1 мс. Нагрузки блока питания – равномерная по выходам, статическая, 600 Вт.

Aerocool «Strike-X 800»

Aresze «EPS 1200ELA»

Уровень помехи значительно ниже (в 2.5 раза), переходной процесс «спокойный», отсутствует какой либо вид колебательного процесса. Характер поведения БП нормальный, никаких специальных доработок не требуется.

Ток короткого замыкания

Блок питания Aresze «EPS 1200ELA» имеет явное разделение шины 12 В на четыре канала, но схемная реализация этих каналов одинакова и можно осуществить измерение характеристик на любом из них. В данном случае используется выход 12V4 для питания периферии.

Для получения короткого замыкания используется шлейф-удлинитель PATA, который подключается к самому дальнему разъему Molex блока питания и замыкается с помощью тумблера.

Слева 12 вольт, справа тест для выхода 5 вольт. Блоки питания нагружаются на 250 Вт.

Aerocool «Strike-X 800»

Aresze «EPS 1200ELA»

|

Параметр |

Strike-X 800 |

1200ELA |

|

Ток КЗ канала 12 В, ампер |

100 |

60 |

|

Время выключения при КЗ канала 12 В, мс |

12 |

13 |

|

Ток КЗ канала 5 В, ампер |

60 |

50 |

|

Время выключения при КЗ канала 5 В, мс |

28 |

0.7 |

У блока питания Aerocool «Strike-X 800» отсутствует разделение на каналы, поэтому ток короткого замыкания выше, и дольше, если обратить внимание на выход 5 В. В целом, схемное решение без объединения каналов, реализованное в БП Aresze «EPS 1200ELA», дает лучшие результаты, и это при 1.5-кратном возрастании выходной мощности блока питания.

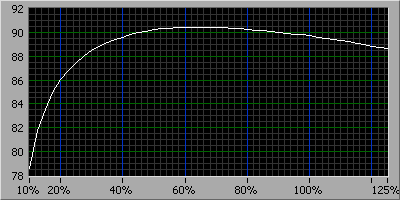

КПД

Для данного блока питания снять полный график представляется крайне сложным из-за возможной перегрузки эмулятора сети, а потому придется довольствоваться несколько упрощенным вариантом - с пересчетом 800 Вт тестирования в 1200 Вт реальной мощности БП.

Блок питания смог пройти тест только до 1040 Вт (предположительно, по вине тестового стенда), что вызывает трудности в переводе значений, особенно для «100 %» - придется воспользоваться экстраполяцией.

|

Процент нагрузки БП |

Заявленное значение, % |

Измеренное, % |

|

10 |

80.68 |

83.3 |

|

20 |

86.56 |

88.5 |

|

50 |

88.09 |

90.5 |

|

100 |

83.81 |

~87.6 |

Полученные данные весьма существенно превышают заявленные, но полученная разница, скорее всего, вызвана различием в методики измерения – «заявленные» данные приведены при питании блока питания от сети 115 вольт, а «измеренные» - при обычной сети в 220 вольт. При переходе от одной сети к другой требования сертификации «смещаются» на 1-1.5 процента, поэтому можно сказать, что полученные результаты совпали с заявленными. Полный отчет тестирования по спецификации 80+ можно получить по этой ссылке. К сожалению, продукция Golden Field Industrial Co., Ltd(DG) проходит сертификацию только по разделу 115 В.

Впрочем, у блока питания неплохие результаты по эффективности, может «примерим» цвет?

|

Процент нагрузки БП |

Измеренное, % |

80+ Bronze, % |

80+ Silver, % |

80+ Gold, % |

|

10 |

83.3 |

- |

- |

- |

|

20 |

88.5 |

81 |

85 |

88 |

|

50 |

90.5 |

85 |

89 |

92 |

|

100 |

~87.6 |

81 |

85 |

88 |

Блок питания Aresze «EPS 1200ELA» с хорошим запасом выполняет требования «80 PLUS Silver» и предъявляет серьезные заявки на «80 PLUS Gold».

Вентилятор и тепловой режим

Динамические и статические характеристики блока питания представлены выше, осталось лишь посмотреть уровень шума и тепловые режимы. Последнее не представляет особого интереса для потребителя, ведь уровень нагрева отдельных частей блока питания не сказывается на работе компьютера, но посмотреть их стоит – странно низкая или слишком высокая температура говорит о качестве проектирования БП и позволит оценить срок его наработки. К сожалению, тестовый стенд очень «шумный», а потому вместо уровня шума вентилятора будет представлена скорость его вращения.

При измерении характеристик БП подключался непосредственно к сети 220 В, что исключало ограничения эмулятора сети тестового стенда. К сожалению, блок питания вызывал отключение при мощности нагрузки свыше 1000 Вт. Подробнее этот вопрос будет исследован в следующем разделе.

Вентилятор:

До половины нагрузки вентилятор крайне незначительно повышает обороты, а после этого порога следует довольно резкое увеличение скорости вращения. Уровень шума не измерялся, но сам характер шума вентилятора образован флуктуациями воздуха с легким металлическим гулом. «Электрический» шум отсутствует - нет ни писка, ни стрекота.

Температура в БП:

Прошу учесть, что под «температурой» понималась мера перегрева по отношению к комнатной (23 градуса).

Самый горячий элемент - трансформатор. А самый холодный - радиатор APFC. Это говорит о неоптимальном построении модуля APFC, его явную направленность на сеть 110 В. Как следствие, его чрезмерную «агрессивность» при питании от обычной сети 220 В. Собственно, это и мы и получили во время тестирования. Что до самих температур, то исследование предыдущего блока питания показало схожие закономерности, а потому не кажется чем-то необычным и не вызывает беспокойства.

Доработки и изыскания

Блок питания Aresze «EPS 1200ELA» не смог обеспечить даже номинальную мощность, так что ни о каких «улучшениях» и речи идти не может – будем заниматься только этой проблемой.

Тестирование показало отключение БП на пороге 1000 Вт, что явно меньше номинальной величины (1200 Вт). К слову, в этом мог бы быть виноват стенд, а именно «эмулятор сети», который не рассчитан на столь высокие значения, но и прямое подключение к сети 220 В показало аналогичную величину.

Давайте вернемся к первоистокам, спецификации на БП:

Блок питания имеет четыре шины 12 вольт:

- Два кабеля питания преобразователя процессора;

- Напряжение 12 В для материнской платы;

- Четыре разъема PCI-Express;

- Напряжение 12 В периферийных устройств.

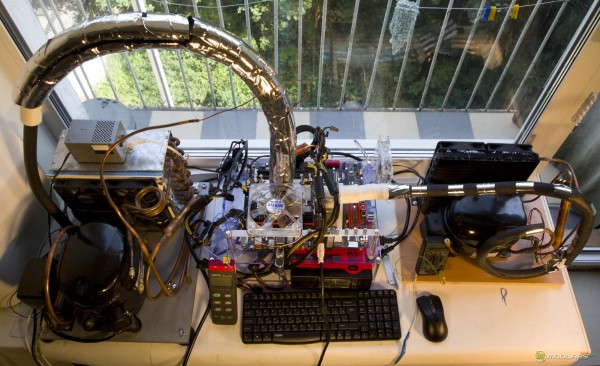

Эта информация получена из обследования кабельного хозяйства, а потому соответствует действительности. Итак, имеется четыре «шины», с каждой из которых можно снимать до 40 ампер, при суммарной 100 А. Пока всё здорово, но давайте же, наконец, найдем причину, почему только 1 кВт? Тестовый стенд эмулирует обычный, «типовой» системный блок, куда будет устанавливаться наш блок питания. Это логично и, надеюсь, все вы с этим согласитесь. Для игрового компьютера … или, скажем более смягченно, не «серверного», обычная конфигурация состоит из одного процессора, небольшой дисковой системы (например 1 SSD и 1-2 HDD) и одной-нескольких видеокарт. Система может работать в «номинальном» режиме или быть «разогнанной», но экстремальные способы разгона не являются «типовыми». Вряд ли такой уж большой процент покупателей БП будут использовать разгон под «жидким азотом». Конечно, никто не мешает применять данный БП и в «экстраординарных» конфигурациях, просто придется немного перераспределить мощность - при сверхнизких температурах часто следует сильно повышенное напряжение и частота процессора, что до «в разы» увеличивает мощность нагрузки на блок питания по этому каналу 12 В.

Если перейти к цифрам, то получаются примерно следующие «типичные» мощностей нагрузок для системного блока «большой мощности»:

- Канал 5 В и 3.3 В - в сумме 40…60 Вт;

- Процессор - 150…300 Вт, в зависимости от характера выполняемой задачи и меры разгона;

- Материнская плата: системная память, контроллеры, диски (12 В) – 40-50 Вт;

- Видеосистема - несколько видеокарт высокой производительности.

При распределении нагрузок следует учесть, что «наибольшая» мощность какого-то элемента не совпадает с максимум потребления других – в разных режимах нагрузка между устройствами перераспределяется. В тесте памяти легко получить высокий нагрев модулей DIMM, но во время выполнения Linpack или обычных приложениях создать даже близкую температуру окажется крайне проблематичным.

Давайте возьмем наиболее подходящую целевую группу для нашего блока питания и посмотрим, что можно собрать. Сам БП очень мощный, поэтому стоит взять одну из самых производительных платформ. На текущий момент это системы на Intel LGA 2011 (или аналогичная от AMD). Данные платы поддерживают установку 6-ядерных процессоров Sandy Bridge-E и четырех видеокарт высшего региона производительности. Что же, попробуем «подключить». Типичными устройствами будут следующие:

|

Название компонента |

Номинальный режим, мощность потребления, Вт |

Не экстремальный разгон, мощность потребления, Вт |

Тип соединителя, контактов |

|

Процессор Sandy Bridge-E |

80-150 |

150-200 |

8 |

|

Видеокарта NVIDIA GTX 690 |

350 |

400 |

8+8 |

|

Видеокарта AMD Radeon HD 6990 |

380 |

420 |

8+8 |

|

Видеокарта AMD Radeon HD 7970 |

220 |

260 |

8+8 |

|

Видеокарта AMD Radeon HD 6970 |

220 |

260 |

8+8 или 8+6 |

|

Видеокарта AMD Radeon HD 6950 |

180 |

230 |

6+6 |

Цифры даны весьма условно, ведь разброс характеристик и особенностей устройств может сильно различаться. Кроме того, я привел далеко не весь спектр существующих видеокарт обеих производителей, но сами тенденции по мощности потребления прослеживаются достаточно единообразно:

|

Условное обозначение |

Характеристика |

Примеры |

|

TOP |

Видеокарта наибольшей производительности, с применением GPU без блокировки конвейеров. |

AMD Radeon HD 7970, 6970; NVIDIA GTX 680, 580 |

|

TOP- |

Производительность несколько снижена, отключено ряд исполнительных конвейеров, но GPU тот же, что и у «TOP». |

AMD Radeon HD 7950, 6950; NVIDIA GTX 670, 570 |

|

TOPx2 |

Состоит из двух GPU типа «ТОР» со слегка сниженной производительностью из-за пониженного напряжения питания графических процессоров от чрезмерно высокого тепловыделения. Разгоняется очень плохо. |

AMD Radeon HD 6990, 6990; NVIDIA GTX 690, 590 |

Используя приведенные характеристики для типичного применения исследуемого БП я применил следующую логику установки мощности нагрузки в диапазоне 800-1500 Вт :

- 5 В = 50 Вт;

- Процессор 12 В = 250 Вт;

- Видеокарты 12 В = 0 … максимум.

Такое построение позволяет эмулировать различный объем видеосистемы (количество и класс видеокарт). Как недостаток, хочу отметить отсутствие небольшой нагрузки по каналу 12 В материнской платы и периферии, что составляет цифру порядка 50 Вт и, согласитесь, полностью «исчезает» на фоне общего потребления системы (напоминаю, 1200 Вт).

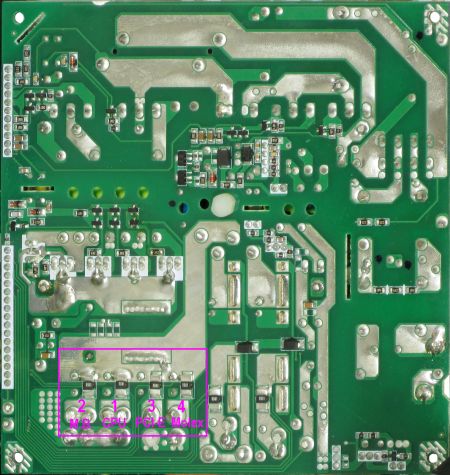

Наверно вы подумали, зачем же автор написал столько ненужных слов, если у него БП не работает? Увы, всё сказанное сейчас и пригодится. Для эмуляции нагрузки типа «видеокарты» использовались подключение питания через PCI-E. Пока ток нагрузки по этим выходам не превышал 59 ампер (29.5 А по двум нагрузкам) БП работал нормально. Стоило лишь чуть-чуть превысить этот порог и блок питания выключался. Считаем мощность: 5В=50 Вт, процессор 250 Вт, видеокарты 11.98*59=707 Вт. Итого 1007 Вт. Интересно, что тестовый стенд выдал примерно такой же результат (1044 Вт). Итак, «вину» стенда снимаем, причина в самом БП. Но в чём именно? Для этого пришлось открыть БП и заняться исследованием трассировки платы. Посмотрите сами:

На картинке отмечены выходы «каналов» 12 В, слева направо:

- 12v2 - материнская плата;

- 12v1 - процессор;

- 12v3 - PCI-E;

- 12v4 – периферия 12 В.

Наличие датчиков тока просматривается очень четко, токовое ограничение стоит по каждому каналу. Ну вот и всё. Выход на разъемы PCI-E выполняется с одного канала (12v3), что ограничивает максимальную величину тока 40 амперами. У меня токовая защита срабатывает на пороге 59 А, что обеспечивает должный запас прочности. При этом следует учесть, что, по спецификации, по выходам питания PCI-E можно отвести не более 40 А, или 12*40=480 Вт.

Если подставить это значение в типовую конфигурацию, то получим максимальную мощность БП не более 480 (видеокарты) + 250 (процессор) + 100 (материнская плата + диски) = 830 Вт.

Наверно, в чем-то я ошибаюсь – не может же солидная фирма выпустить блок питания, который нельзя использовать выше 2/3 мощности! Проверим логику еще раз, но с обратного конца – нагрузок по каналам.

- Выход PCI-E = 40 А, это без вариантов;

- Выход 12 В питания процессора. Один процессор, даже в самом тяжелом случае (Linpack AVX, последний Prime95) потребляет не выше 300 Вт, т.е. 25 А. (Мы договорились брать только используемые решения, о «криогенном» разгоне или многопроцессорной системе речи не идет);

- Материнская плата и дисковая система - у обычного пользователя нет шкафов с дисками, да и контроллеры на основной плате потребляют крайне мало, тоже касается системной памяти. Мощность потребления по этим цепям при небольшом количестве дисков (2-3), в сумме, не превышает 100 Вт.

Последний пункт относится к каналам 12v2 (материнская плата) и 12v4 (периферия).

Если всё просуммировать, то не получится даже 1000 Вт. Что же получается у пользователя данного БП? Шина питания PCI-E ограничена током 40 А, остается подключиться к выходам периферии с помощью переходников 8-контактных переходников «PATA» - «PCI-E»:

Представляю радость того, кто будет этим заниматься, особенно при «модульном» БП. К слову, переходники на «8» встречаются очень редко, а потому придется использовать 6-контактные. И как, позвольте вас спросить, вы им запитаете видеокарту с 8х разъемом? В недостающих двух контактах находится датчик признака мощности источника питания, и при его отсутствии видеокарта вправе просто отключиться.

Остается одно - БП требуется доработка. Именно требуется, а не «желательна». Иначе вы просто не сможете его использовать на полную мощность.

Варианты исправления:

- Заблокировать локальные защиты по каналам, оставив только общую;

- Сделать свой, дополнительный кабель питания PCI-E из слабонагруженных шин 12v2 (материнская плата) и 12v4 (периферия);

- Объединить цепи 12v3 (PCI-E) и 12v4 (периферия).

Думаю, вначале стоит описать способы исполнения этих вариантов и достоинства/недостатки от такой реализации.

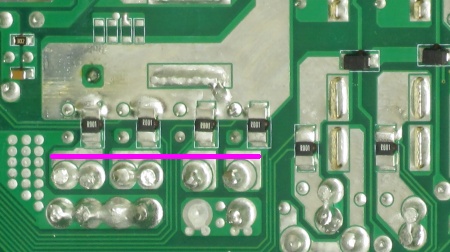

Первый вариант.

Заблокировать локальные защиты можно традиционным образом - просто перемкнув выходы по каналам после датчиков тока. Например так:

На картинке фиолетовой линией обозначено место припайки толстой медной проволоки (1.2-1.5 мм). Процедура простая с хорошо предсказуемыми результатами, а потому практически проверяться не будет. И так понятно, что снимется ограничение на 59 А по выходу PCI-E, но какой ценой? Блок питания может обеспечить 100 А по выходу 12 В, и это без учета обязательного запаса на перегрузку. Получается очень много и если произойдет «неполное» короткое замыкание, то БП вполне может не отключиться с последующим «фейерверком». Это очень большая мощность и такое решение проблемы весьма опасно!

Второй вариант.

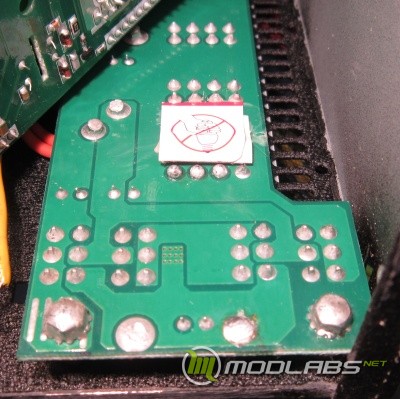

Дополнительный кабель довольно прост в реализации, но крайне неприятен в исполнении. Блок питания «компактный», выходных проводов много и они жесткие - всё это не доставляет радости. Но, этот способ решения проблемы не ухудшает характеристики БП, как это было в первом варианте, а потому его стоит опробовать. Кроме того, подобный кабель гарантированно будет использоваться – у него должны быть лучшие характеристики, чем у «съемных», да и хоть одна видеокарта обязательно будет присутствовать в компьютере. Для выполнения доработки требуется мощный паяльник, что само собой выходит из требований пайки сильноточных элементов. Так же крайне желателен припой и флюс, но это тоже очевидно и прямо подразумевается. Для начала следует собрать кабель питания, для чего я взял шлейф к материнской плате от другого БП:

Я использовал все провода, 16 штук, хотя можно было бы ограничиться и восьмью с небольшим «хвостиком» под второй разъем 8(6+2). Исходил я из того, что к «полным» 16 контактам (два по 8) всегда можно приделать «хвостики» с еще двумя разъемами 8.

Следующая стадия – переборка разъема. Для этого лучше использовать «готовые» переходники «PATA» - «PCI-E», типа такого:

Их потребуется три штуки – два по прямому назначению, а третий под распилку на добавочные 2-контактные хвостики. Есть и альтернативный вариант - распилить разъем к материнской плате от ненужного БП. Саму разборку лучше производить с помощью иголки. Для чего следует ее плотно воткнуть в контакт с одной стороны:

… а затем переткнуть с противоположной (и не вынимать). При этом произойдет выпрямление «усиков» и снизится шанс их замятия при вытаскивании. После этого следует с силой вытащить контакт разъема за остаток провода. Затем потребуется повторить эту процедуру с остальными контактами. Процесс разделки и припаивания новых проводников я опускаю, это довольно просто, и хочу отметить лишь два момента - вначале не забудьте выпрямить «усики» и, при установке обращайте внимание на ориентацию контакта в разъеме – там есть «направляющие».

После переборки кабель выглядит следующим образом:

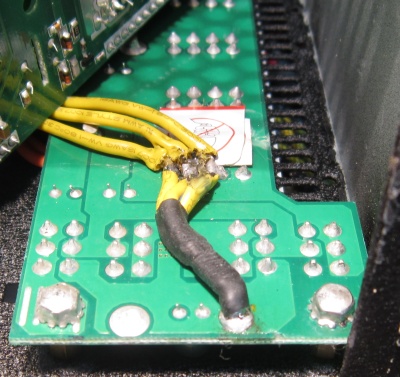

Остается его только подключить. Для чего из платы выпаивания по одному жгуту из выходов 12v2 и 12v4:

Далее шины 12 В из новоявленного кабеля питания PCI-E очищаются от изоляции и скручиваются в два жгутика. К ним припаиваются провода, только что снятые с БП. После чего полученные соединения следует обмотать изоляционной лентой (или надеть термоусадку) для исключения появления «волосков», вставить в отверстия 12v2 и 12v4 и хорошо пропаять. Цепь «земля» дополнительного кабеля припаивается с противоположной стороны от «кучи» проводов, прямо в нахлест. Не очень технологичное решение, зато простое и надежное.

Остается понять, был ли смысл от этой «ерунды». После доработки измерение характеристик БП было повторено и Вы можете загрузить полный файл отчета по ссылке.

Довольно глупо ожидать улучшение «динамических» характеристик, а вот статические претерпели существенные изменения:

|

Параметр |

Оригинальное |

После доработки |

|

Выходное сопротивление канала VGA:GPU, мОм |

9.8 |

4.7 |

|

Выходное сопротивление канала VGA:MEM, мОм |

11 |

7.7 |

|

Нестабильность по выходам VGA, В |

0.3 |

0.2 |

|

КПД для нагрузки 50% (600 Вт), % |

90.5 |

91 |

|

КПД для нагрузки 83% (1000 Вт), % |

88.6 |

89.2 |

|

Максимальная мощность БП, Вт |

1040 |

1180 |

При тестировании БП в оригинальном исполнении четыре кабеля питания PCI-E подключались попарно к нагрузкам «VGA:GPU» и «VGA:MEM». После доработки новый кабель подключился к «VGA:GPU», а на «VGA:MEM» были оставлены два старых кабеля. Модификация кабельного хозяйства резко снизила выходное сопротивление «VGA:GPU», что очевидно, но, кроме этого, произошло улучшение и на нагрузке «VGA:MEM», хотя в той цепи я ничего не делал! Давайте разберемся. Кабели питания PCI-E подключаются к плате разъемов, которая, в свою очередь, подключается к выходу 12v3 блока питания отдельным жгутиком. При переходе к доработанному варианту я оставил только половину кабелей PCI-E с сохранением прежнего тока через каждый из них – это означает, что величина падения на кабелях не изменилась. Снижение сопротивления может лишь произойти по одной причине – уменьшению падения на том жгутике, который соединяет БП и плату разъемов. Ранее канал «VGA:MEM» показывал сопротивление 11 мОм, после снятия половины тока через «жгутик» 7.7 мОм. Отсюда нетрудно найти сопротивление потерь в жгутике, плате разъемов и самих разъемах - около 3 мОм. Если учесть, что провод подключен через датчик тока в 1 мОм, то расчетное значение примерно соответствует истине. Думаю, вы сами уже видите, что «модульность» - это зло. Самодельный кабель - 4.7 мОм, фирменное решение (даже с учетом улучшения) - 7.7 мОм.

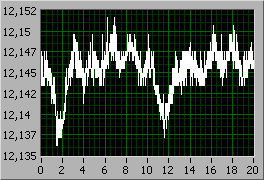

Кроме выходного сопротивления, улучшение постигло и другие характеристики – величину нестабильности каналов 12 В и немножко поднялся КПД. И, самое приятное, БП смог перешагнуть мощность 1000 Вт и выдать почти номинал (1180). Здесь уже точно не справился эмулятор сети, посмотрите на завал КПД в конце графика:

При съеме характеристик БП проходил испытание как 800 Вт, для совместимости с начальным тестированием.

При запуске БП от обычной сети 220 В была измерена предельная мощность данного БП, которая составила 1400(+/-5) Вт, что полностью соответствует заявленным характеристикам.

Третий вариант.

Изготовление собственного кабеля вопрос хлопотный, «первый» вариант заведомо ущербен, существует ли возможность выполнить что-то «среднее»? Для улучшения работы БП надо повысить порог токовой защиты и, желательно, снизить выходное сопротивление по выходу питания PCI-E. Если делать «хорошо», то на плату разъемов надо вывести не один канал, а два-три. Скажем, добавить 12v2 (материнская плата) и 12v4 (периферия). И то и другое физически не могут потреблять большой ток (2-5 А, не более), а предел токовой защиты по ним тот же, как и на других выходах, 40 А (наверно, срабатывание 59 А). Увы, переразводка печатной платы процедура еще более хлопотная, чем было с кабелем, поэтому стоит разу перейти к модификации имеющейся. Кроме «12v3» PCI-E на эту плату приходит еще 12 В «12v4», причем жгутик проходит вдоль всей платы. Почему бы не использовать его?

Модификацию можно выполнить двумя способами:

- Снять плату разъемов, отсоединить два соединителя PCI-E от шины 12v3 и переключить их на 12v4;

- Просто сделать перемычку от 12v4 до ближайшего разъема PCI-E.

Второй вариант не только проще, но и лучше - при его выполнении каналы 12v3 и 12v4 объединяются и суммарный ток по ним, причем в любой комбинации, составляет уже 80 А (порог защиты примерно 110 А). Цифра как раз соответствует желаемому значению, ни больше, ни меньше – а потому принимается именно такой вариант.

Для выполнения доработки надо выпаять желто-синий жгутик и изолировать выводы ближайшего разъема PCI-E, которые соединяются с общей заливкой с этой стороны платы (это шина земли).

Я использовал два слоя картона, более мягкий материал может продавиться. После высыхания клея припаиваем жгутик, предварительно разделив его на 3 провода с зачисткой и опайкой места монтажа.

Для проверки эффективности модификации выполним полный тест блока питания, ознакомиться с отчетом вы можете по следующей ссылке.

Посмотрим, что же изменилось. Предыдущий вариант доработки назван «Mod 1», этот – «Mod 2».

|

Параметр |

Оригинальное |

Mod 1 |

Mod 2 |

|

Выходное сопротивление канала VGA:GPU, мОм |

9.8 |

4.7 |

7.1 |

|

Выходное сопротивление канала VGA:MEM, мОм |

11 |

7.7 |

7.2 |

|

Нестабильность по выходам VGA, В |

0.3 |

0.2 |

0.226 |

|

КПД для нагрузки 50% (600 Вт), % |

90.5 |

91 |

90.8 |

|

КПД для нагрузки 83% (1000 Вт), % |

88.6 |

89.3 |

89.1 |

|

Максимальная мощность БП, Вт |

1040 |

1180 |

1180 |

Выходное сопротивление по обоим выходам на видеокарты стало одинаковым и именно такого значения, как в предыдущей модификации с уменьшенным током по выходам PCI-E. Все правильно и полностью подтверждает ранее высказанные предпосылки – «жгутик» питания был продублирован другим таким же «жгутиком» и сопротивление потерь на этом участке цепи снизилось в два раза. Само значение 7.2 мОм конечно хуже прямого соединения (4.7 мОм), но … что же делать, 2.5 мОм – это именно та цена, что приходится платить за «модульность».

В остальном, вторая модификация занимает «промежуточное» положение между оригинальной версией и первой модификацией, но сам БП смог выдать больше 1000 Вт (в действительности почти 1400 Вт), что и требовалось от доработки.

Позиционирование блока питания

В этом блоке питания четыре канала 12 В – процессор, материнская плата, PCI-E и периферия. По каждому выходу декларируется ограничение тока нагрузки 40 А (срабатывание защиты при ~59 А). Спецификация выглядит красиво, только в компьютере обычного пользователя процессор потребляет гораздо меньше 500 Вт. Внутренние нужды материнской платы и периферийных устройств вряд ли превысят 100 Вт – индустрия компьютерных компонентов давно перешла на «зеленые» технологии с экономией энергопотребления. Основной потребитель в таких системах - видеокарта, точнее видеокарт ы , ведь вряд ли кто-нибудь будет собирать системный блок с БП класса «1200 Вт» и одной видеокартой. Дело не в рациональности или экономии средств – просто существует множество хороших БП с номинальной мощностью 800-1000 Вт, способных обеспечить качественное питание компьютера c одной, даже самой мощной, видеокартой. Это означает, что блок питания Aresze «EPS 1200ELA» следует рассматривать именно в ключе множества видеокарт, и тут на первый план выступает ограничение по максимальному току выхода питания PCI-E, составляющее величину всего лишь 40 А.

Давайте посмотрим с другого ракурса, сколько видеокарт можно установить в системный блок и не перегрузить БП? Платформа LGA 2011 позволяет устанавливать до 4х видеокарт, попробуем представить различные варианты в виде таблицы:

|

Тип, кол-во видеокарт |

1 шт, Вт |

2 шт, Вт |

3 шт, Вт |

4 шт, Вт |

|

«ТОР-» |

180 |

360 |

540 |

720 |

|

«ТОР» |

220 |

440 |

660 |

880 |

|

«ТОРх2» |

350 |

700 |

1050 |

- |

|

«ТОР-» с разгоном |

230 |

460 |

690 |

920 |

|

«ТОР» с разгоном |

260 |

520 |

780 |

1040 |

|

«ТОРх2» с разгоном |

400 |

800 |

1200 |

- |

Странно. Блок питания Aresze «EPS 1200ELA» очень мощный, 1200 Вт, но и он бы не смог поддержать все возможные варианты. Если заложить на процессор и всё остальное 350 Вт, то на видеосистему «останется» около 850 Вт. По таблице соответствуют следующие позиции: «ТОР-» *4, «ТОР» *4, «ТОРх2» *2, «ТОР- OC» *3, «ТОР OC» *3, «ТОРх2 OC» *2.

Теперь сравним, а можно ли их вообще подключить? В комплект БП входят «модульные» кабели питания PCI-E с окончанием в виде двух разъемов: 8(6+2) и 6. Это означает, что возможно обеспечить питанием или две видеокарты с разъемами 8+8 или четыре по формуле разъемов 8+6 (или 6+6). Современные «ТОР» и «ТОРх2» собираются с разъемами 8+8, а потому их количество не может превышать ДВУХ штук – и если для видеокарт с двумя графическими процессорами это вполне устраивает (по мощности), то варианты «ТОР», которых можно было бы позволить до четырех штук, придется резко ограничить – иначе где взять еще четыре разъема 8(6+2)? Предлагается пойти в магазин и купить переходники с 6 в 8(6+2) ? Знаете, такие случаи допускаются при сборке «бюджетной» системы, но когда речь заходит о солидной конструкции …

Итак, никаких «ошибок», общее построение блока питания не совпадает с его заявленной мощностью. Причем, это происходит и по схеме распределения каналов 12 В и по прилагаемым съемным кабелям PCI-E.

Лично я не понимаю позиционирование этого блока питания. Сам силовой модуль работает почти без нареканий, но очевидная ошибка по общей компоновке БП приводит к снижению эксплуатационной мощности с 1200 до 900 Вт (при 1000 уже срабатывает защита по превышению тока в 59 А выхода питания PCI-E). Причем, у пользователя нет никаких возможностей обойти это ограничение, не будет же он набирать 400 Вт через переходники 2хPATA->PCI-E. Или что, лезть в свежеприобретенный БП и что-то там дорабатывать?…

Выводы

Блок питания довольно тих, вентилятор работает на скорости вращения 670 об/мин при низкой нагрузке с повышением до 1500 при переходе порога в 600 Вт. Вентилятор никогда не выключается, что лично я считаю положительным свойством и этот факт позволяет использовать его при «нижнем» расположении в системном блоке. Сам блок питания выполнен довольно гармонично и, прямо скажем, изыскано, особенно привлекает «живая» подсветка вентилятора. Фиксированные и съемные шлейфы обеспечивают сборку системного блока произвольной конфигурации, если не брать заведомо экзотических вариантов. К электронике силовой части особых замечаний нет, разве что излишне агрессивный стиль блока APFC, из-за его очевидной ориентации на сеть 115 В. Теперь же о недостатках:

- Съемные кабели периферии четко разделены на «только PATA» и «только SATA», что обязывает установку, как минимум, двух кабелей при наличии хоть одного устройства с питанием PATA (и SATA);

- Блок APFC ориентирован на сеть 115 В, а потому излишне «агрессивен» при использовании обычной сети 220 В. Как следствие, БП имеет низкий PF и … даже не пытайтесь запустить этот БП от бесперебойного источника без большого запаса по мощности последнего. Иначе UPS «будет раздавлен»;

- Разделение по каналам 12 В сделано неверно. В результате этот БП физически не способен выдать больше 1000 Вт при типичной конфигурации компьютера. Это означает, что блок питания можно воспринимать только как модель на 900 Вт.

Последний пункт самый важный, ведь блоки питания такого класса покупают на большую мощность и тут выходит полный провал.

Короче говоря, с прискорбием вынужден признать, что БП Aresze «EPS 1200ELA» является блоком питания на 900 Вт , не взирая на маркировку и его спецификации. Пользователь не сможет снять с него больше. А жаль, из-за одной глупости очень хороший (и красивый) блок питания отправляется в … эшелон БП класса 800-900 Вт.

Обсудить материал в нашем форуме вы можете после перехода по этой ссылке.

Без неприятных сюрпризов. Обзор блока питания Cougar CMX 700 (v2)

Рубрика: Корпуса и блоки питанияМетки: CMX 700 (v2) | Cougar | блок питания | обзор

Дата: 28/10/2012 14:29:37

Знакомство с БП Cougar, CMX 700 (v2).

Блок питания «Cougar CMX 700 (v2)» производится фирмой Cougar. Довольно странный принцип наименования продукции использует эта фирма - серия «CMX» существует в двух редакциях, «обычной» и «версия 2». По спецификациям и описаниям между ними если и существуют отличия, то в чисто «косметических» элементах. Сложно сказать, откуда взялся именно такой способ разделения продукции, но он есть. В данной статье пойдет речь о блоке питания «Cougar CMX 700» второй версии.

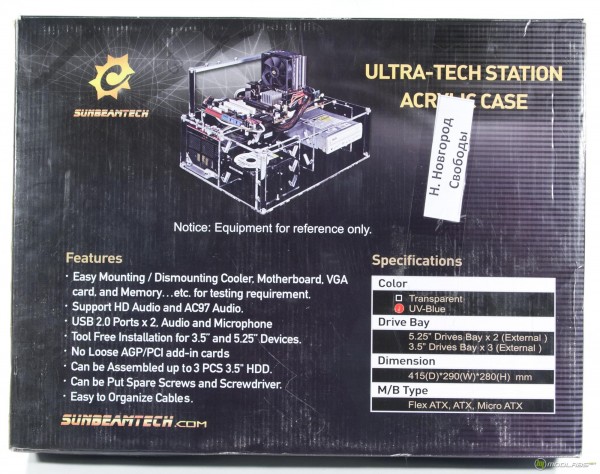

Блок питания поставляется обычной картонной коробке типичного для своего класса размера:

Вид спереди:

Для сравнения, взгляните на лицевую сторону коробки предыдущей версии блока питания:

«Зверь» тот же, а вот цветовая гамма совсем другая. Как мне кажется, оформление стало гораздо серьезнее, нет элемента «игры». Может для видеокарты или игрового манипулятора цветовая раскраска - хорошо, а к БП излишняя «попугайность» вызывает скорее недоверие. Думаю, компания сделала правильный ход.

В тот комплект, что мне был представлен, вошел сам блок питания, инструкция, 4 винта крепления БП и сетевой шнур и больше ничего. Гм, а блок то «модульный».

Прошу извинить, по очевидным причинам я не могу представить список и размерные характеристики кабелей. Проблема усугубляется тем, что на сайте производителя отсутствует полное описание продукта второй версии. Попробую предположить, что комплект поставки версии №2 повторит блок питания предыдущей редакции, поэтому приведу картинку кабелей из старой документации.

Увы, будет ли так в действительности - не могу поручиться, я не видел. Извините.

При анализе ранее рассмотренных блоков питания я обычно сетовал на странность подбора «фиксированных» кабелей, но для этого БП у меня возражения отсутствуют - базовый комплект состоит из:

- Кабель к материнской плате 24 (20+4);

- Кабель питания преобразователя процессора (8) и (4 *2);

- Питание PCI-Express (6);

- Питание PCI-Express (8).

Фактически, для сборки системного блока достаточно лишь выбрать и подключить 1-2 кабеля питания периферии, остальное уже реализовано фиксированными кабелями, причем все они будут использованы. Блок питания довольно существенной мощности, 700 Вт, а потому вряд ли кто будет собирать на нем компьютер с видеокартой пониженной производительности (небольшая мощность потребления, только один разъем питания).

Если посмотреть на варианты исполнения кабелей питания периферии, то мне сразу становится досадно за «скудную» поставку. Посмотрите сами, на одном кабеле питания периферии могут присутствовать и разъемы питания SATA и классический PATA (MOLEX). Уж сколько раз всё проклинал, когда в системном блоке оказывалась какая-нибудь коробка со старым разъемом питания. Приходилось ставить два кабеля - один «SATA ONLY», другой «PATA ONLY». Ну и зачем нужна эта модульность, если всё равно некуда девать лишние хвосты кабелей с разъемами? В общем, комплект хорош, когда он есть.

Для нужд тестирования придется изготовить несколько кабелей питания периферии. При этом придется только сожалеть о снижении достоверности измерений - кабели то «не родные».

Спецификация

Воспользуемся данными с корпуса блока питания и прилагаемой документацией.

Прежде, чем обсудить числовые характеристики, прошу обратить внимание на название модели - «CGR B2-700». Полезную информацию несет сочетание «B2» - это означает блок питания второй версии.

Обратимся к цифрам. Блок питания имеет две шины 12 вольт:

- В нее входит кабель питания процессора и раздается по разъемам периферии;

- Питание PCI-Express: оба несъемных кабеля и два соответствующих разъема для съемных кабелей.

Мощность выходов 3.3 В и 5 В не столь большая, как было в блоках питания 5-летней давности, но даже эти величины явно избыточны для обычного (игрового) современного компьютера.

Более полный набор информации размещен на обратной стороне упаковочной коробки:

Но я бы не советовал очень уж полагаться на представленные данные, в них присутствует по крайней мере одна ошибка - для моделей 450, 550 и 700 Вт указаны одинаковые характеристики каналов 5 и 3.3 вольта, что не совпадает с данными на корпусе блока питания и странице описания продукта на сайте производителя.

Другие характеристики блока питания: ... увы, на данный момент документация на вторую версию отсутствует, могу лишь предложить почитать описание на предыдущую редакцию блока питания.

Блок питания изнутри

Сам блок питания выглядит весьма примечательно.

На нижней стороне блока питания размещена таблица максимальных режимов:

Передняя сторона такая же, как и у большинства других блоков питания, но вряд ли это плохо.

Обратная сторона блока питания выполнена следующим образом:

Все разъемы подписаны, и, хотя они все одинаковые, 8-контактные, на «чужое» место кабель не подключить. Конечно, если это не тот случай, как в одном анекдоте, оканчивающимся: ... поделились на две группы - «очень глупые» и «очень сильные».

К слову, разъемы подключения питания PCI-Express стандартные и к ним подходят кабели от ряда «модульных» блоков питания других фирм.

В верхней крыше блока питания расположен крупный вентилятор класса 140 мм:

Гидро-динамический подшипник означает долгий срок службы, а особая форма лопастей должна обеспечивать низкий уровень шума. Тестовое оборудование довольно шумное, а потому ни о каких измерениях речи идти не может, но сам БП довольно тихий. Впрочем, если я не могу измерить уровень шума, то померю, хотя бы, скорость его вращения.

Вентилятор фирмы «PowerLogic», модель «PLA14025S12M EP». Трудность идентификации характеристик усложняется тем фактом, что выпускается несколько моделей вентиляторов с одним и тем же номером. Например, на ряде вариантов присутствуют плоские лопасти без каких-либо вырезов. А потому, придется довольствоваться лишь тем, что написано на самом вентиляторе:

- Напряжение питания 12 вольт;

- Ток потребления не более 0.4 А;

- Гидро-динамический подшипник.

Если крышку снять, откроется следующая картина:

Основные элементы блока питания:

- Выпрямительный мост GBJ1506 (600 В, 15 А, 5А: 2*0.92 В);

- Три транзистора APFC Infineon IPP6R190E6 (650 В, 0.19 Ом, TO220);

- Выпрямительный диод Шоттки схемы APFC Infineon IDH08S60C (600 В, 8А, 5 А: 0.68 В);

- Дроссель APFC;

- Конденсатора APFC – 470 мкФ 400 В, серия KMT (импульсный ток 1.35 A)

- Два транзистора основного преобразователя Infineon IPP6R190E6 (650 В, 0.19 Ом, TO220);

- Дежурный источник 5 вольт, микросхема TNY279;

- Силовой трансформатор на ферритовом сердечнике типоразмера ERL-39;

- Выпрямительный узел канала 12 вольт, четыре диода Шоттки SBR30A60CT (60 В, 30А, 15 А: 0.5 В);

- Выпрямительный узел канала 5 вольт, два диода Шоттки SBR30A40CT (40 В, 30А, 15 А: 0.45 В);

- Выпрямительный узел канала 3.3 вольта, два диода Шоттки SBR30A40CT (40 В, 30А, 15 А: 0.45 В);

- Выходной дроссель групповой стабилизации;

- Плата управления преобразователем на микросхеме FAN4800I;

- Плата контроля напряжений и токовой защиты мониторинга PS223;

- Плата выходных разъемов.

В блоке питания использованы электролитические конденсаторы японских фирм Nippon и Teapo.

Другой ракурс:

Топология блока питания построена по классической схеме, типичной для схемотехники мощных БП 500-700 Вт: APFC + однотактный прямоходовой преобразователь (косой мост) с общей обратной связью 5/12 В и отдельным стабилизатором на насыщающемся дросселе по цепи 3.3 вольта. Обычное решение, но совершенно не обязательно «плохое». Кроме самой топологии еще важно и качество исполнения.

Схема управления выполнена на микросхеме FAN4800I, что является близким аналогом «классического» решения на CM6800.

В ней так же присутствует два независимых канала:

- APFC;

- Однотактный преобразователь.

Второй дополнительной платой выступает узел контроля напряжения и тока на микросхеме PS223:

Этот модуль отслеживает соответствие нормам выходных напряжений и токов потребления и отключает БП при выходе за границы.

В блоке питания имеется еще один небольшой источник, это т.н. «дежурный источник» 5 В, выполненный в интегральном исполнении на микросхеме TNY279:

По спецификации, БП по этому выходу обеспечивает ток нагрузки до 3 ампер (15 Вт) и данная микросхема может обеспечить заданную характеристику, но не более.

Плата выходных разъемов, вид спереди:

Со стороны трассировки:

Блокировочные конденсаторы отсутствуют, плата состоит из одних разъемов и проводов. Могло быть и лучше, но, с другой стороны, нет «узких» трасс, столь сильно портящих выходное сопротивление.

Тестирование

Блок питания исследовался по методике, изложенной в статье тестирования блока питания Aerocool Strike-X 800, опубликованной ранее. Кроме того, будет введено еще два новых теста - измерение КПД и тестирование работы блока питания на статическую нагрузку с измерением скорости вращения вентилятора и температур в ключевых точках.

Вы можете загрузить полный отчет по ссылке, а на блок питания Aerocool «Strike-X 800» по этой.

Давайте посмотрим на конкретные цифры. Для сравнения возьмем блок питания Aerocool «Strike-X 800», рассмотренный ранее. Он построен на похожем контроллере (CM6800), но содержит в себе отдельные модули преобразователей 5 и 3.3 В из 12 В основного канала. Напомню, Cougar «CMX 700» имеет общую стабилизацию по каналам 12 и 5 вольт.

|

Параметр |

Aerocool Strike-X 800 |

Cougar CMX 700 (v2) |

|

Выходное сопротивление канала 12 В, мОм |

7.1 |

22 |

|

Выходное сопротивление канала 5 В, мОм |

3.8 |

1.7 |

|

Уровень пульсаций канала 12 В, вольт |

0.44 |

0.43 |

|

Уровень пульсаций канала 5 В, вольт |

0.14 |

0.13 |

|

КПД при мощности нагрузки 10 %, % |

79.4 |

81.3 |

|

КПД при мощности нагрузки 20 %, % |

85 |

86.9 |

|

КПД при мощности нагрузки 50 %, % |

89.1 |

88.4 |

|

КПД при мощности нагрузки 100 %, % |

87 |

85.9 |

|

Максимальный ток потребления, А |

6.4 |

5.6 |

Все характеристики примерно схожие, отличие лишь в выходном сопротивлении по каналу 12 вольт. Если Aerocool «Strike-X 800» показывает 7.1 мОм, то наш объект тестирования только 22 мОм, что в три раза (!) больше. Вот она, плата за усложнение и удорожание - Aerocool «Strike-X 800» содержит отдельные преобразователи по выходам 5 и 3.3 вольта, а Cougar «CMX 700» лишь групповую стабилизацию по обоим выходам (12 и 5). Надо будет попробовать улучшить эту характеристику. Для справки, выходное сопротивление характеризует величину снижения выходного напряжения по мере увеличения тока нагрузки. Чем меньше эта характеристика, тем стабильнее напряжение на выходе.

Вторая группа тестов.

Как и протестированные ранее блоки питания, данный БП проходил тесты 1-4 при мощности нагрузки 90% от максимальной.

Aerocool Strike-X 800

|

Режим |

Пиковый ток |

КПД |

Помехи: CPU |

Помехи: GPU |

Помехи: VGA-RAM |

Помехи: 5В |

|

1: 220Vac sinus |

5.8 А |

87.9 % |

0.023 В |

0.01 В |

0.01 В |

0.009 В |

|

2: 220Vac meander |

10.7 А |

87.5 % |

0.06 В |

0.01 В |

0.01 В |

0.01 В |

|

3: 187-242V |

10.9 А |

- |

0.028 В |

0.014 В |

0.013 В |

0.011 В |

|

4: 220V failure |

18.8 А |

- |

0.031 В |

0.016 В |

0.061 В |

0.011 В |

|

HDD emulation |

2 А |

- |

0.096 В |

0.087 В |

0.085 В |

0.013 В |

Максимальное время отсутствия сети 0.018 сек.

Cougar CMX 700 (v2)

|

Режим |

Пиковый ток |

КПД |

Помехи: CPU |

Помехи: GPU |

Помехи: VGA-RAM |

Помехи: 5В |

|

1: 220Vac sinus |

5.4 А |

86.8 % |

0.034 В |

0.024 В |

0.023 В |

0.013 В |

|

2: 220Vac meander |

8.4 А |

86 % |

0.026 В |

0.014 В |

0.014 В |

0.01 В |

|

3: 187-242V |

27 А |

- |

0.052 В |

0.04 В |

0.043 В |

0.021 В |

|

4: 220V failure |

29 А |

- |

0.062 В |

0.055 В |

0.06 В |

0.025 В |

|

HDD emulation |

2 А |

- |

0.049 В |

0.04 В |

0.037 В |

0.022 В |

Максимальное время отсутствия сети 0.01 сек.

В данной группе тестов токи нагрузки по каналам поддерживаются на неизменном уровне, поэтому все пульсации и нестабильности вызваны «внутренними» проблемами основного преобразователя, узла APFC и системы фильтров. Давайте посмотрим различия в поведении блоков питания по разным тестам группы.

Первый тест - работа от «обычной» сети.

Напряжение 220 вольт частотой 50 Гц, форма «синус». По цифрам - Cougar проигрывает в два раза. Если Strike-X обеспечивает уровень пульсаций порядка 0.013 В, то «CMX 700» уже 0.024 В. На графиках это выглядит следующим образом:

Как и во всех других сравнениях, графики Strike-X будут размещаться слева, а тестируемого блока питания справа.

Для блока питания «CMX 700» отчетливо прослеживаются пульсации с частотой сети (100 Гц, удвоенная величина после выпрямления). Блок APFC не может сглаживать пульсации, иначе он потеряет функцию коррекции фазы, а значит виновником повышенных пульсаций является основной преобразователь. Т.е. его частотная коррекция очень «заторможена». Неприятный симптом.

Второй тест - напряжение сети в виде «меандра».

В этом тесте уровень пульсаций «CMX 700» снижается примерно в два раза и становится примерно такой же величины, как и у Strike-X. Причина? Если напряжение сети имеет форму меандра (прямоугольник), то после выпрямления получится почти прямая линия с отсутствием пульсаций. Коль скоро, основной преобразователь питается от стабильного напряжения, то и пульсации на выходе должны пропорционально снизиться, что и произошло. Это подтверждает высказанное предположение о низкой скорости работы обратной связи.

Тест номер три - работа блока питания на нестабильной сети.

Представленный блок питания «импульсный», т.е. не «трансформаторный», а потому он должен крайне спокойно относиться к колебаниям напряжения сети, если оно попадает в официальный диапазон. Для советской (и пост-советской) вторичной сети электропитания указывается 220 В +10/-15 %, или 187-242 В. В этом тесте эмулятор сети меняет синусоидальное напряжение питания блока питания внутри указанного диапазона. БП «CMX 700» выдает на выходе в 3(!) раза больший уровень пульсаций, чем Strike-X. Блок APFC не может устранить броски напряжений в момент изменения амплитуды питающего напряжения, а значит за возросший уровень пульсаций следует поблагодарить основной преобразователь, его «замедленную» обратную связь.

Тест четыре - проверка на кратковременное отсутствие сети.

Подобный дефект энергоснабжения довольно распространен, кроме того, переключение на батарейное питание в бесперебойном источнике так же вызывает схожее кратковременное отключение. БП «CMX 700» смог выдержать ”без сети” только 10 мс, что составляет пол периода. Это «типичное» время коммутации фазы при переключение на подстанции и примерно столько требуется бесперебойным источникам для перехода на батареи. Вывод? «Плохо». Если установить на БП меньшую мощность, то он должен выдерживать дольше? Тест на нагрузке 250 Вт (почти треть от номинальной) показала время отсутствия сети всего лишь 26 мс. Это очень мало! Попробуем заблокировать сигнал отключения БП и просто посмотрим на уровни выходных напряжений. В этом случае критерием будет снижение выходных напряжений на 3 % от номинального значения. В результате модернизации время отсутствия сети увеличивается с 0.01 до 0.018 с (для нагрузки 600 Вт), что является почти нормальным значением. Это означает, что в момент пропадания/подачи напряжения сети происходит кратковременный выброс напряжения, который вызывает срабатывание схемы контроля выходных напряжений и приводит к отключению БП. Наиболее возможная причина такого «всплеска» определена ранее - низкая скорость обратной связи основного преобразователя. Нестабильность сети вызывает резкое изменение напряжения на сглаживающем конденсаторе 470 мкФ 400 В, которое, в виде изменения величины напряжения, проникает на выход. В последствии, обратная связь установит нормальное напряжение, но это произойдет только «потом», из-за чего на выходе будет сформирована помеха существенной величины.

Впрочем, я вижу наличие проблемы и в чрезмерно агрессивном APFC. Если Strike-X показывал броски тока 10.9 и 18.8 А для 3 и 4 тестов, то «CMX 700» представляет уже 27 и 29 А. Прошу учесть, что Strike-X на 800 Вт, а CMX только на 700. Похоже, в тестируемом БП установлен APFC с огроооомным запасом мощности, что и делает его слишком агрессивным. Это как поставить на самокат реактивный двигатель. Работать будет, но к UPS я бы его не подключал. Да и другим электроприборам может оказать «медвежью услугу» - при нестабильности сети он будет стараться стабилизировать напряжение «для себя», при этом внося в сеть еще бо'льшую нестабильность.

Тест «HDD emulation».

На этом этапе эмулируется импульсный ток потребления жесткого диска. При разгоне и/или перемещении позиционера HDD дает мощную импульсную нагрузку по питающему источнику 12 вольт. В данном тесте используется токовая нагрузка величиной 2 ампера и длительностью 0.5 мс. Место подключения – разъем PATA (Molex), что характерно для жестких дисков.

Aerocool «Strike-X 800», выход 12 вольт (слева) и 5 вольт (справа):

Cougar «CMX 700», выход 12 вольт (слева) и 5 вольт (справа):

Помехи, конечно, есть, но чего-то особенно неприятного не наблюдается. Сравните, что происходит на Strike-X, выше. Знаете, я бы поставил за этот тест блоку питания «CMX 700» оценку «хорошо». Никаких особых доработок не требуется. И это при том, что на плате разъемов отсутствуют дополнительные сглаживающие конденсаторы. Из этого можно сделать интересный вывод - наличие или отсутствие дополнительных сглаживающих конденсаторов на плате выходных разъемов «модульного» БП ни коем образом не сказывается на стабильности выходных напряжений. По крайней мере, если сравнивать решение Aerocool «Strike-X 800» и Cougar «CMX 700».

PF или COS()

Уровень Cos() не измеряется. Причина не в отсутствии должной аппаратуры, а из-за откровенной ненужности данной характеристики. Любой нормально работающий блок питания с APFC обеспечит PF не хуже 0.9 в рабочем диапазоне мощностей, а потому - любой блок питания всегда обеспечит нормальный PF. Гнаться за «0.99» - фетиш.

Давайте я просто приведу графики тока потребления для обоих БП, посмотрим “качественно” на эффективность работы корректора фазы.

10 %

25%

50 %

100 %

Тенденции одинаковы, по мере повышения мощности PF улучшается, только скорость улучшения не одинакова - БП Strike-X обгоняет «CMX 700» примерно на треть. Если первый устанавливает 'почти хорошую' форму тока при 50 % мощности нагрузки, то второй - только на 100 %. Это еще раз подтверждает гипотезу о чрезмерной агрессивности APFC в блоке питания «CMX 700». Если проводить сравнения между двумя БП, Strike-X и «CMX 700», то в последнем следует снизить мощность (ток) стабилизации где-то на 30-50 %.

Уровень помех

Нагрузочные характеристики измерены, теперь давайте посмотрим блок питания другими инструментальными средствами. На рисунках будут показаны напряжения на выходе 12 В и 5 В. Первый график желтого цвета, второй голубого. Левая и правая картинка отличаются частотным разрешением.

Aerocool «Strike-X 800»

Без нагрузки.

Статическая нагрузка, мощность 600 Вт.

Cougar «CMX 700»

Без нагрузки:

Для режима IDLE нет смысла приводить график с ценой деления 10 мкс - и так понятно, что помехи будут на уровне шума.

Статическая нагрузка, мощность 600 Вт.

При сравнении осциллограмм прошу учесть изменения масштаба по «Y» в два раза («Strike-X» х50 мВ, «CMX 700» х20 мВ).

Блок питания «CMX 700» не вызывает нареканий по уровню пульсаций. Одно настораживает - обычно уровень низкочастотной составляющей значительно меньше ВЧ составляющих, но, в данном случае, эти составляющие примерно одинаковой величины. Это говорит о том, что обратная связь излишне завалена на средних частотах. Кстати, это же уже многократно отмечалось на протяжении всего тестирования.

Проверка на генераторе помех сети 220 В

Для исследования влияния помех в сети 220 вольт на качество работы блоков питания был сделан небольшой стенд, генерирующий два вида помех – дифференциальные и синфазные. Подробнее работа стенда описана в предыдущих статьях и специально останавливаться на вопросе нет необходимости.

Дифференциальные помехи.

Подобный вид помех возникает между двумя питающими проводами сети 220 вольт. В домашних условиях их источником является коммутация очень мощной нагрузки, например электрочайника или компрессора холодильника. Протестируем на блоках питания, используем напряжение помехи 240В.

Aerocool «Strike-X 800»

Слева картинка для не нагруженного блока питания, справа – 600 Вт.

Cougar «CMX 700»

Слева картинка для блока питания без нагрузки, справа – 600 Вт.

Дифференциальная помеха вызывает колебательный процесс с примерно одинаковой амплитудой в обоих БП, меняется лишь частота этих колебаний. Причем, эти же «удары» хорошо заметны и на диаграммах тестирования. Обратите внимание на графики, я выделил характерные участки:

На данной диаграмме отражен ход выполнения 4х тестов:

- Сеть 220 В, 50 Гц, синус;

- Сеть 220 В, 50 Гц, меандр;

- Сеть 50 Гц, синус, напряжение 187-242 В;

- Сеть 220 В, 50 Гц, синус, короткие пропуски от 1 до 50 мс.

Провал и последующее появление напряжения сети эквивалентно дифференциальной помехе, что вызывает сильный всплеск напряжения. И на графиках тестирования и на осциллографе это хорошо видно.

Синфазные помехи.

Этот тип помех возникает между землей и двумя выводами питающей сети, а потому их механизм и способы распространения отличаются от ранее рассмотренных дифференциальных помех, что требует отдельного исследования. Выключенный БП слева, нагруженный (600 Вт) справа.

Aerocool «Strike-X 800»

Cougar «CMX 700»

Как мне кажется, у БП «CMX 700» с синфазными помехами дела обстоят значительно лучше.

HDD emulation

Это контрольный тест, который дублирует ранее проведенное тестирование. Но здесь есть одна особенность – наблюдение с помощью осциллографа позволяет рассмотреть мелкие подробности, скрытые довольно грубоватыми приборами блока нагрузок. Тест выполняет импульсную нагрузку по выходу 12 В разъема Molex, током 2 ампера и длительностью 1 мс. Нагрузки блока питания – равномерная по выходам, статическая, 600 Вт.

Aerocool «Strike-X 800»

Cougar «CMX 700»

Уровень помех меньше, отсутствует какой либо вид колебательного процесса. Характер поведения БП нормальный, никаких специальных доработок не требуется.

Ток короткого замыкания

Блок питания Cougar «CMX 700» не имеет явного разделения на каналы. Но это довольно большая мощность и при коротком замыкании могут последовать последствия, поэтому требуется дополнительный тест по данному вопросу.

Для получения короткого замыкания используется шлейф-удлинитель, который подключается к самому дальнему разъему Molex блока питания и замыкается с помощью тумблера. Подробнее вопрос описан в предыдущих статьях.

Слева 12 вольт, справа тест для выхода 5 вольт. Блок питания нагружен на 250 Вт.

Aerocool «Strike-X 800»

Cougar «CMX 700»

|

Параметр |

Strike-X 800 |

CMX 700 |

|

Ток КЗ канала 12 В, ампер |

100 |

160 |

|

Время выключения при КЗ канала 12 В, мс |

12 |

3 |

|

Ток КЗ канала 5 В, ампер |

60 |

50 |

|

Время выключения при КЗ канала 5 В, мс |

28 |

20 |

Если говорить «в целом», то характеристики Cougar «CMX 700» выглядят лучше - меньше время выключения (особенно для цепи 12 В) при примерно такой же величине тока.

КПД

Данный параметр является притчей во языцах, а потому стоит измерять его явно. В тестировании ранее присутствует «КПД», но для отдельных точек, а производитель часто маркирует свои БП разными «цветами» (бронза, серебро и прочее), что подразумевает получение численных значений, как минимум, для трех точек - нагрузки БП на 20, 50 и 100 %.

Я позволил себе некоторую вольность в измерении, они проводятся не до 100, а 120 % от номинальной мощности. Заодно посмотрим на перегрузочную способность БП.

|

Процент нагрузки БП |

Заявленное значение, % |

Измеренное, % |

|

20 |

84.8 |

86.9 |

|

50 |

88.6 |

88.4 |

|

100 |

86.7 |

85.9 |

Цифры близкие, разница менее процента. С учетом естественной ошибки измерения можно сказать, что «результаты совпали».

Блок питания смог обеспечить нагрузку свыше 120 % от номинальной мощности. Более точная цифра 920 Вт (131 %).

Вентилятор и тепловой режим

В предыдущих статьях не рассматривался вопрос «шумности» вентилятора БП, как и меры нагрева его основных элементов. Это существенный пробел, который хочется восполнить.

В результате проведения теста были получены следующие данные.

Вентилятор:

До трети нагрузки вентилятор крайне незначительно повышает обороты, а после этого порога следует линейное увеличение скорости вращения. Уровень шума не измерялся, но сам характер шума вентилятора образован флуктуациями воздуха без каких-либо механических (или электрических) составляющих. Ни писка, ни стрекота.

Температура в БП:

Прошу учесть, что под «температурой» понималась величинаа перегрева по отношению к комнатной (23 градуса).

Самый горячий элемент - трансформатор. А самый холодный - радиатор APFC. Это говорит о неоптимальном построении модуля APFC, его явную направленность на сеть 110 В. Как следствие, его чрезмерную «агрессивность» при питании от обычной сети 220 В. Собственно, это и мы и получили во время тестирования.