Материнские платы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Обзор материнской платы Sapphire Pure Black P67 Hydra LGA1155

Рубрика: Материнские платы | Процессоры | Аналитика и изысканияДата: 22/03/2011 06:28:52

Введение

Sapphire – как много в этом слове для сердца моего слилось. Знакомство с продукцией компании началось семь поколений видеокарт назад, в те времена, когда снег был белее, небо чище, а Radeon'ы были еще ATi. Мой избранник именовался Sapphire Radeon 9600 Atlantis и гордо нес 256 МБ видеопамяти. Много воды утекло с тех пор: сейчас спектр выпускаемой продукции расширился, в арсенале компании помимо видеокарт появились блоки питания, материнские платы, готовые платформы на AMD Fusion и Intel Atom... да что там, даже портативный проектор есть! К счастью или к сожалению, нас интересуют только видеокарты и материнские платы, такова уж специфика ресурса.

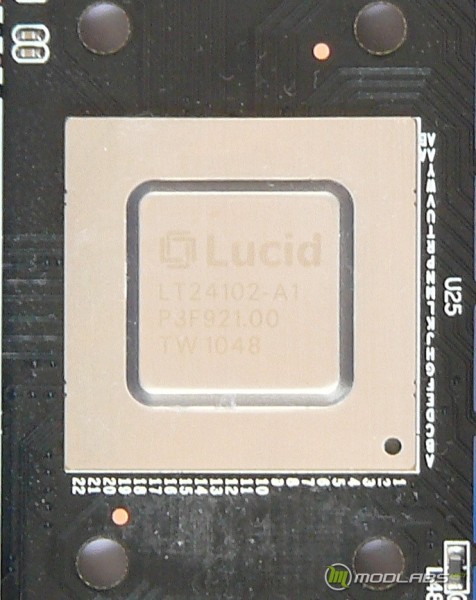

В общем, наша сегодняшняя гостья – Sapphire Pure Black P67 Hydra (PB-CI7S42P67). Первая и единственная материнская плата компании под LGA 1155 и процессорную архитектуру Sandy Bridge. Из массы других решений для этой платформы плата выделяется, прежде всего, чипом Lucid Hydra LT24102, производимым компанией LucidLogix. После этого бросаются в глаза необычного вида дроссели. Оказывается, это запатентованные "Black Diamond chokes" со встроенными радиаторами, которые позволяют получить 25% выигрыш по мощности вместе с 10% снижением нагрева, по сравнению с применяемыми массово образцами (ох, уж эти маркетологи!). Судя по всему, они перекочевали с видеокарт серии VaporX, но в данном случае знать это не столь важно. Также выделяются площадки для измерения основных напряжений и очень красивая печатная плата из черного текстолита. Далее обо всем подробнее.

|

|

Спецификации

ТТХ материнской платы Sapphire Pure Black P67 Hydra:

|

Форм-фактор |

ATX (12" x 9.6" /30.5 x 24.4 см) |

|

Чипсет |

Intel P67 PCH (Cougar Point) |

|

Поддерживаемы процессоры |

Core i3, i5, i7 – LGA 1155 |

|

Системная шина |

DMI, 5000 МГц |

|

Подсистема памяти |

четыре слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой двухканального режима, частота памяти 800/1066/1333/1600+ МГц, до 16 Гб |

|

Слоты расширения |

|

|

SATA/e-SATA |

|

|

Raid |

0, 1, 5, 10 (PCH P67) |

|

Поддержка Multi-GPU |

CrossFireX, Lucid Hydra Technology поддержки SLI нет |

|

IDE/FDD |

отсутствуют |

|

Сеть |

один порт Gigabit Ethernet (Marvell 88E8057) |

|

Аудио |

7.1-канальный HD-аудиокодек (Realtek ALC892) |

|

Задняя панель |

|

|

Внутренние разъемы |

|

|

Разъемы питания |

|

|

Особенности |

|

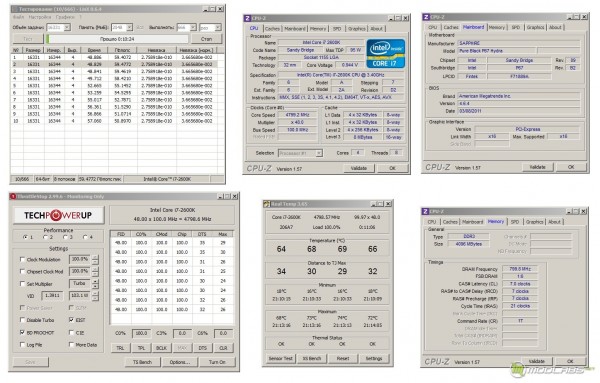

Тестовый стенд:

- материнская плата Sapphire Pure Black P67 Hydra

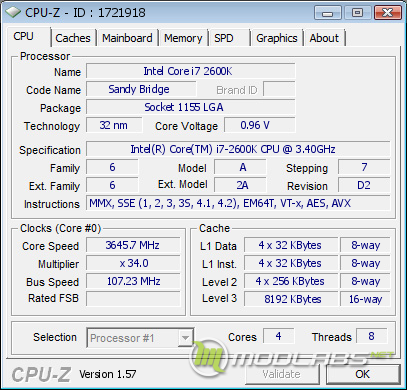

- процессор Core i7-2600K (D2)

- ОЗУ Kingmax DDR3 FLGE85F-B8MF7 (2 модуля из 3)

- блок питания Antec True Power Quattro TPQ-1000

- видеокарты:

Sapphire Radeon 4850 1024Mb GDDR3

Sapphire Radeon 4850 1024Mb GDDR3 (VaporX)

Sapphire Radeon 5850 1024Mb GDDR5

ASUS Radeon 5850 1024Mb GDDR5 (signed edition)

Zotac GeForce GTX470 1280Mb GDDR5

- жесткий диск Samsung 501LJ

- система водяного охлаждения: водоблок Thermaltake CPU W1, помпа Hydor Seltz L20

- операционная система Windows 7 Максимальная (64-bit)

- видеодрайверы AMD Catalyst 11.2 / nVidia ForceWare 266.58 / Lucidlogix 1.7.104a

Упаковка и комплектация

Системная плата Sapphire Pure Black P67 Hydra поставляется в черной коробке обычного размера. Никаких ручек для переноски, откидных стенок и прозрачных окошек не предусмотрено. Впрочем, размер и вес коробки позволяют без каких-либо проблем носить ее одной рукой.

|

|

Внутри упаковка имеет два отделения. В верхнем находятся диск с драйверами, черные SATA кабели в количестве шести штук, шумоизолирующая заглушка разъемов задней панели (I/O Shield) и инструкция. В нижнем находится сама материнская плата. Таким образом мы видим, что комплект поставки весьма скромный.

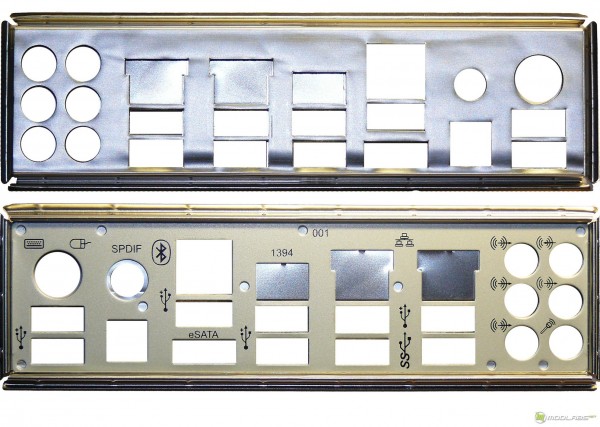

Защитная планка, устанавливаемая в корпус на месте разъемов задней панели материнской платы, сделана довольно странно. Во-первых, сетевой порт и firewire закрыты сплошным слоем металла. Проще говоря, отверстия под них забыли вырезать. Как это будут делать люди, купившие плату, не понятно. Надеюсь, эту ошибку исправят в конечном продукте, ведь на тестирование нам был предоставлен предсерийный сэмпл. Во-вторых, видно, что изначально на плате планировались два сетевых адаптера. Это соответствует самым первым упоминаниям о плате, на тех фотографиях было хорошо видно два порта RJ-45. С двумя сетевыми картами на борту, материнская плата была бы более конкурентоспособна в своей ценовой категории.

Дизайн и компоновка

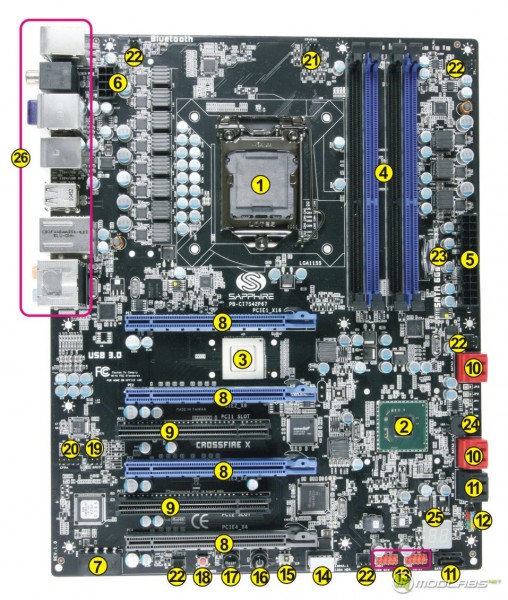

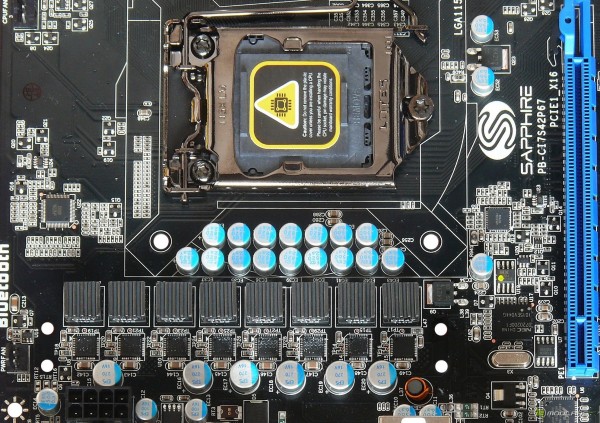

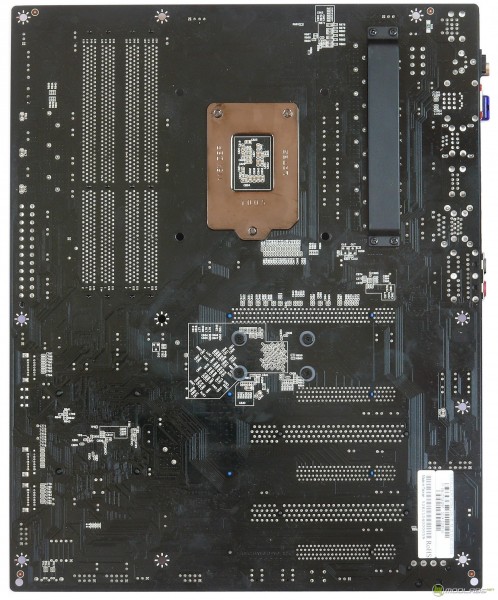

Для тех, кто не стал читать введение, сообщаем, что в данный момент мы производим внешний осмотр материнской платы Sapphire Pure Black P67 Hydra. Плата выполнена на текстолите черного цвета, основана на PCH P67 и имеет в своем арсенале чип Lucid Hydra. Чуть менее очевидно, что форм-фактор данного изделия ATX.

|

Для выделения слотов DIMM и PCI-Express дизайнеры Sapphire использовали свой фирменный сапфировый цвет. Также имеются четыре красных порта SATA3. Таким образом, дресс-код выдержан, плату всегда можно узнать среди других. Помимо этого она превосходно сочетается с видеокартами серии VaporX.

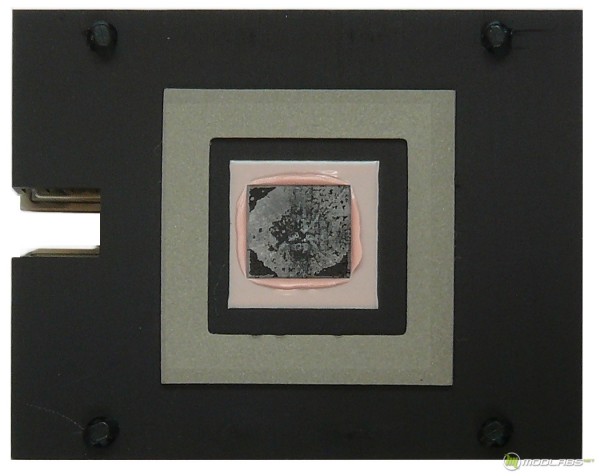

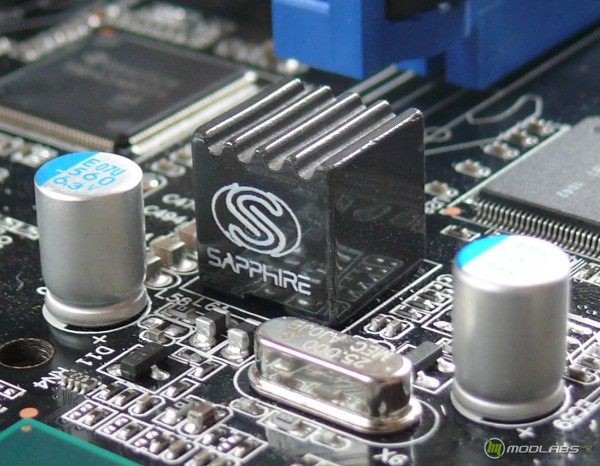

Радиаторов всего три. Судя по весу, сделаны они из (черненого) алюминия. Учитывая тепловыделение тех элементов, которые они покрывают, этого вполне достаточно. В качестве теплопроводящего интерфейса на PCH P67 и Lucid Hydra используются розовые "терможвачки". Элементы питания процессора отдают тепло радиатору через голубую термопрокладку.

|

Благодаря небольшому и узкому радиатору системы питания ЦП, места вокруг сокета достаточно для установки большинства кулеров. Любители экстремального разгона тоже в плюсе, т.к. свободное от элементов околосокетное пространство легче качественно теплоизолировать. Этот радиатор, охлаждающий микросхемы DrMOS, очевидно был спроектирован под использование тепловых трубок. На материнской плате Sapphire Pure Black x58 установлен такой же, но там он соединен с еще одним радиатором побольше. |

Радиаторы на Lucid Hydra и P67 очень маленькие, по меркам предыдущих поколений материнских плат и чипсетов. Но таково уж тепловыделение этих компонентов. Большую площадь теплорассеивания им и не надо.

Прижимная скоба, backplate, а также сам сокет и вместопроцессорная заглушка изготовлены компанией LOTES. Возрадуйтесь, гуру! Эти сокеты точно не выгорают.

Слоты для установки модулей памяти располагаются справа от процессорного разъема и окрашены попарно в черный и синий цвета. На них располагается наклейка, напоминающая, что необходимо устанавливать правильное напряжение памяти для стабильной работы, а также то, что слоты следует заполнять так: первый и третий, затем второй и четвертый. Что интересно, в инструкции нам предлагают сделать это наоборот. Максимальный поддерживаемый объем одного модуля 4 Гб, поэтому общее количество оперативной памяти ограничено 16 Гб.

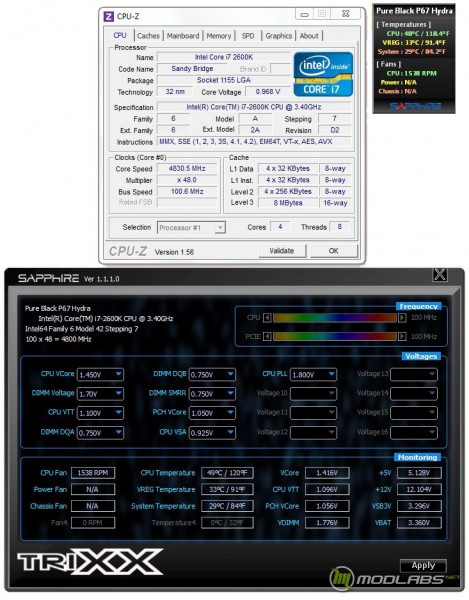

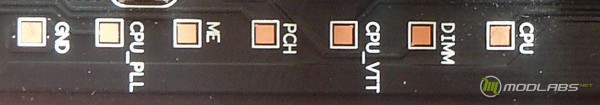

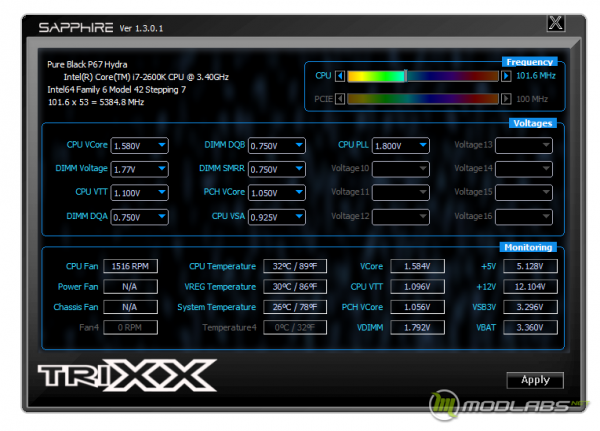

Над разъемами для ОЗУ расположены контактные площадки для замера необходимых напряжений. Следует отметить, что отображаемые в CPU-Z напряжения совершенно не имеют отношения к реальным, а фирменная программа TRIXX показывает очень близкие к измеряемым значения, но с задержкой и нестабильно. Перечислим контакты слева-направо (сверху вниз, в соответствии с подписями). Также к ней прилагается гаджет с температурами и скоростями вращения вентиляторов.

- CPU – напряжение питания процессора (VCore).

- DIMM – напряжение питания модулей памяти (VDIMM).

- CPU_VTT – напряжение на контроллере памяти процессора.

- PCH – напряжение на Platform Controller Hub P67.

- ME – напряжение питания системного агента.

- CPU_PLL – phase locked loop (система фазовой автоподстройки частоты), влияет на максимальную частоту ЦП.

- GND - земля.

Справа от слотов DIMM расположились три светодиода: DIMM, Power и Standby. Первый загорается, если функционирует ОЗУ. Второй, если система включена. Третий горит в режиме ожидания, показывая наличие питания на материнской плате.

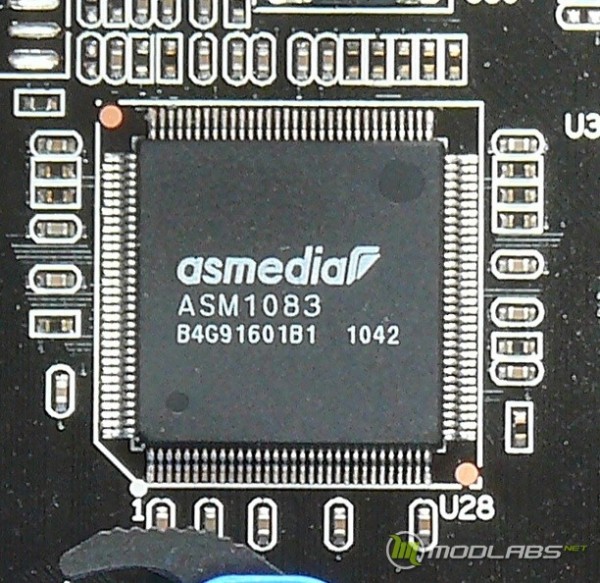

Теперь рассмотрим слоты расширения. На плате имеется четыре PCI Express x16 и два 32-х битных PCI (естественно, что их поддержка не нативная, а через мост Asmedia ASM1083).

Все четыре слота PCI-E x16 имеют версию 2.0 (так указано в мануале и на сайте, есть предположение, что x4 слот – версии 1.x). Первые три обслуживаются чипом Lucid Hydra 200, поэтому вместо обычного для систем на Sandy Bridge режима x8/x8 можно использовать x16/x8/x8. Несмотря на возможности "гидры", восходящих линий к процессору всего шестнадцать, следовательно, прироста производительности при CrossFireX быть не должно. Четвертый PCI-E слот хоть и выглядит как полноценный, тем не менее, предполагает лишь режим x4. Стоит отметить, что вторую видеокарту можно поместить в третий PCI-E слот, ничего от этого не изменится, но дышать многослотовым охладителям станет проще. Кроме того, чтобы обеспечить нормальное питание multi-GPU конфигурациям, в нижней части материнской платы распаян molex дополнительного питания PCI-E слотов.

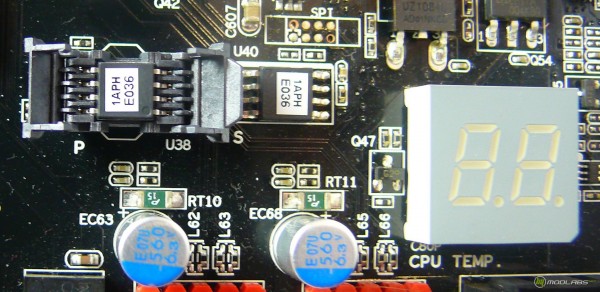

Сразу под слотами расширения инженеры Sapphire разместили кнопки перезагрузки и включения, являющиеся одновременно индикаторами активности жестких дисков и питания системы. Чуть левее от них расположена кнопка сброса настроек BIOS. Справа от группы кнопок расположен переключатель микросхем BIOS. При выборе второго чипа рядом загорается светодиод-индикатор. Еще правее, под радиатором чипсета, расположен двухсегментный индикатор POST кодов. Помимо своей основной функции, после прохождения POST он начинает отображать температуру центрального процессора. Эта возможность активируется включением соответствующей опции в BIOS (по умолчанию уже включена). Микросхем БИОС на материнской плате две, причем одна из них размещена в специальной SOIC колодке (так называемой "кроватке"), что упрощает ее снятие для перепрошивки на программаторе или замены на аналогичную (если выйдет из строя).

|

|

Рядом расположены SATA разъемы в количестве семи штук. Черные SATA2 порты подвержены столь обсуждаемой проблеме возможного снижения производительности, так как чипсет на этом экземпляре материнской платы относится к ревизии B2. Впрочем, проблема сильно преувеличена и может задеть интересы лишь небольшого количества пользователей, использующих более четырех жестких дисков постоянно. Расположенные рядом красные SATA3 порты "проблеме" не подвержены, ровно как и соседствующие с ними SATA3, предоставленные контроллером Marvell 9128. Между ними расположен спикер, отключить который программно невозможно.

Перейдем к рассмотрению задней панели материнской платы. На нее выведены все необходимые на данный момент разъемы:

- шесть портов USB 2.0

- два порта USB 3.0

- порт IEEE 1394a Ti TSB43AB22A

- порт RJ-45 (1Гбит/с, Marvell 88E8057)

- оптический и коаксиальный аудиовыходы

- выходы 7.1 канального встроенного звука

- затычка Bluetooth Atheros AR3011

- порт e-SATA port

- комбо-порт PS/2 клавиатуры/мыши

На самой плате расположены:

- разъем подключения еще двух портов USB 2.0

- разъемы SPDIF in/out

- разъем IEEE 1394a

- разъемы кнопок включения/сброса, индикаторов включения/активности дисков

Помимо этого есть один 4-х пиновый разъем для кулера ЦП и пять 3-х пиновых для дополнительных вентиляторов.

Система питания

Для начала это самое питание нужно откуда-то получить. Соответственно, на материнской плате имеются 3 разъема:

- 24-х контактный ATX разъем

- 8-ми контактный разъем питания ЦП

- 4-х контактный molex дополнительного питания PCI-E слотов

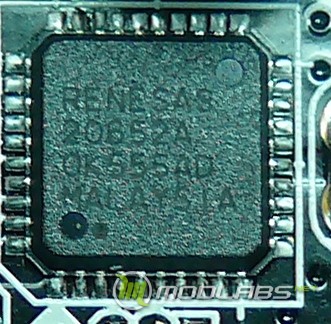

Рассмотрим подробнее подсистему питания процессора. Контролируется она ШИМ-контроллером uP6228A, о котором ничего не знает ни гугл, ни родной сайт. Скорее всего это 6 или 8 фазный контроллер (используется 6 фаз). Далее идет группа из 6 микросхем DrMOS Renesas R2J20651NP. Сразу за микросхемами Driver-MOSFET идут запатентованные дроссели Black Diamond chokes. С DrMOS Sapphire зачем-то стер маркировку. Именно стер, а не перемаркировал. Возможно, это особенность конкретного сэмпла, но пришлось потратить некоторое время на опознание по совокупности признаков. Чуть позже, изучая систему питания памяти, были обнаружены эти же DrMOS с нанесенной на них маркировкой. В следующий раз будем внимательнее.

Память подпитывается тремя фазами, управляемыми uP6213AJ. В этот раз используются все каналы ШИМ-а. Три фазы на памяти дают очень хороший результат – в нагрузке и простое напряжение на памяти всегда точно соответствует значению, выставленному в BIOS.

Измерения показали, что шесть верхних дросселей (первые шесть фаз) отвечают за напряжение CPU VCore, а находящиеся под ними еще два – за CPU_VTT, они также контроллируются ШИМ-ом uP6213AJ, но использующим два из трех каналов. Таким образом имеем схему питания 6+2 фазы.

PCH P67 и Lucid Hydra 200 имеют по одной фазе, управляемыми одинаковыми ON Semiconductor NCP3125. Учитывая мизерное потребление этих компонентов, более качественное питание им совершенно не требуется.

Реализация интерфейсов и возможностей

Материнская плата, на которой был бы установлен один чипсет не была бы никому интересна ввиду весьма ограниченного функционала. Соответственно, чтобы расширить количество предоставляемых пользователю интерфейсов, производители ставят на свои детища множество полезных и не очень контроллеров. Рассмотрим их более подробно.

Intel P67 PCH

Вполне естественно, что на Platform Controller Hub P67 опирается большинство функциональных возможностей платы. В данном случае это: восемь USB 2.0 (два из них с неизвестной целью окрашены в красный), три SATA2, два SATA3 и один e-SATA. Кроме того, он предоставляет еще восемь линий PCI-E 2.0, которые позволяют подключить дополнительные контроллеры и разместить четвертый PCI-Express x4 в нижней части платы.

В данном случае чипсет относится к ревизии B2. Это можно узнать по маркировке SLH84.

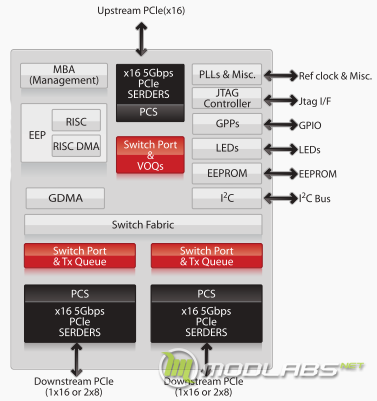

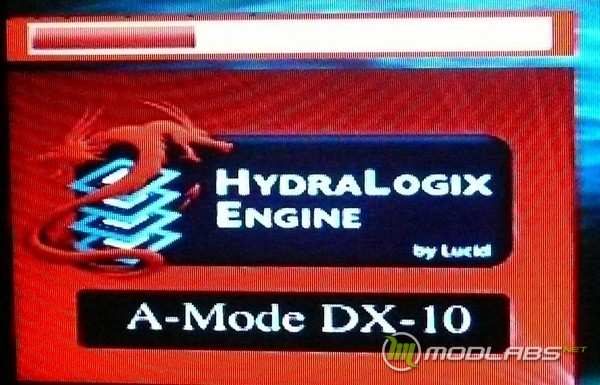

Lucid Hydra 200

Причина использования этого дополнительного чипа больше относится не к производительности, а к маркетингу. Дело в том, что помимо "классических" связок Radeon+Radeon (A-Mode, аналог CrossFireX) и GeForce+Geforce (N-Mode, аналог SLI) чип от Hydralogix позволяет включать в одну графическую подсистему видеокарты конкурирующих производителей. Называется этот режим X-Mode, что, видимо, подразумевает скрещивание карт от AMD и nVidia. О целесообразности подобного режима будет сказано ниже.

Hydra управляет тремя верхними слотами PCI-E x16 и делает доступным режим x16/x8/x8, что открывает дорогу трехадаптерным конфигурациям. Также возможен вариант использования предназначенных для PCI-Express x8 аппаратных RAID контроллеров или SSD дисков. Учитывая, что второй и третий слот равноправны, никаких проблем не предвидится. Однако, линий до процессора всего шестнадцать, стало быть на прирост в производительности из-за размножения линий расчитывать нельзя, плюс промежуточный чип вносит свои задержки.

Asmedia ASM1083

С приветом из прошлого. Да здравствуют PCI! Этот мост позволяет подключить к шине PCI-E x1 до трех 32-х битных портов PCI. На плате Sapphire Pure Black P67 Hydra их лишь два, но это обусловлено недостатком высоты самой материнской платы для комфортного размещения большего количества слотов. Все-таки рано Intel списала эти устаревшие физически, но не морально слоты. Слишком много устройств для него все еще разрабатываются, производятся и продаются. С другой стороны, должен же кто-то начать?

Marvell 88SE9128

Контроллер SATA3 6Gbps. Вместо того, чтобы отрезать от P67 контроллер PCI, лучше бы увеличили количество портов SATA3. Чипсеты AMD держат до 6 таких портов, а о чем думали в Intel не совсем понятно. Использование внешнего контроллера может немного понизить производительность дисковой подсистемы и стать дополнительной, хоть и не большой, нагрузкой на ЦП. Тем не менее, лучше использовать порты SATA3, предоставленные этим контроллером, чем возможно дефектные чипсетные SATA2.

Marvel 88E8057

Еще одна из рода Болейн Марвел. Данная микросхема позволяет ценой одной линии PCI-E организовать гигабитный сетевой адаптер. Решение довольно странное, учитывая, что чипсет имеет нативную поддержку гигабитной сети. Возможно, Sapphire просто не захотели использовать контроллер интерфейса от Intel - i82579. Осуждать не решимся, производителю виднее.

NEC uPD720200

Еще одним недостатком чипсета Intel P67 PCH является отсутствие врожденной поддержки USB 3.0. Этот недостаток компенсируется контроллерами от NEC, встречающимися на абсолютном большинстве материнских плат. Sapphire Pure Black P67 Hydra исключением не стала, но в минусы стоит записать наличие лишь одного такого чипа, следовательно, наличие всего двух портов USB 3.0. Возможно, Intel не стремится внедрять новые USB порты потому, что сама проповедует другой путь – путь интерфейса Thunderbolt (в девичестве LightPeak), но это уже совсем другая история.

Realtek ALC892

Типичный представитель 7.1 канальных High-Definition аудиокодеков от Realtek. Поддерживает 2 независимых аудиопотока: восемь каналов через выходы на задней панели материнской платы и еще один стереопоток через разъем на передней панели корпуса. Позволяет воспроизводить и записывать звук с качеством вплоть до 24bit/192 кГц, поддерживает цифровые выходы SPDIF (TOSLINK и Coaxial).

Texas Instrument TSB43AB22

Контроллер двух портов IEEE 1394. Один из них уже предварительно выведен на заднюю панель платы, второй порт возможно получить, подключившись к разъему на материнской плате.

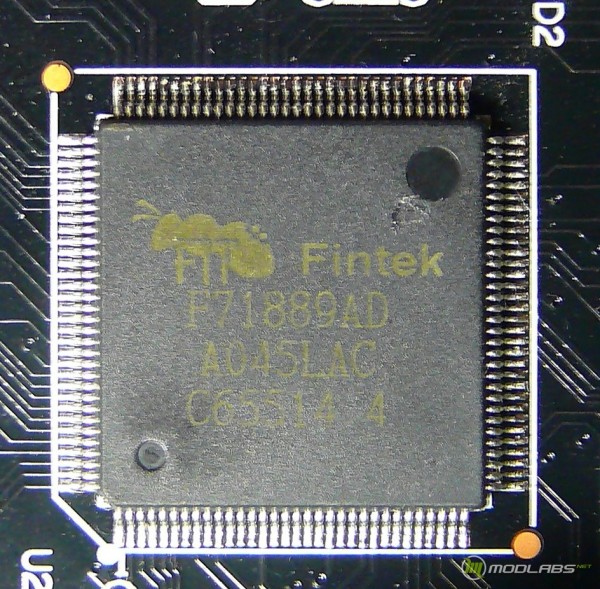

Fintek F71889AD

Микросхема берет на себя сразу несколько функций: комбо-порт PS/2, мониторинг напряжений и управление тремя каналами вентиляторов (ЦП, блок питания, корпусные).

Разгон

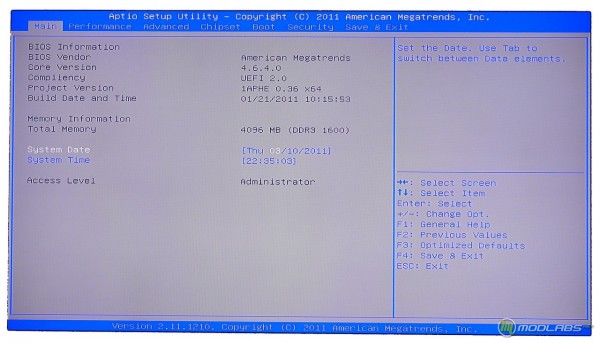

В первой (и на момент написания единственно доступной) версии BIOS довольно мало настроек для разгона.

Буквально сразу же в глаза бросается отсутствие "Профилей", позволяющих сохранять точно подобранные настройки и, при необходимости, переключаться на них. Вместо этого пользователю доступна одна ячейка, которая именуется как "User Defaults", которая вдобавок ко всему опустошается при нажатии "RESET CMOS". Естественно, что настройки BIOS теряются и при отключении элемента питания CR2032 или при его невозможности держать заряд (на плате была установлена "дохлая" батарейка). При этом материнская плата не предупредит о том, что все настройки были сброшены, а просто включится на значениях "по умолчанию".

Далее идет еще один казус. Если разгон не удался, чаще всего плате удается это обнаружить и перезапуститься на дефолтных настройках. Это было бы хорошо, если бы не один момент: все внесенные вами изменения будут сброшены в дефолт не только для старта, а вообще. Т.е. если на большинстве материнских плат при неудачном старте можно загрузиться и чуть добавить напряжения или понизить частоту, то здесь придется настраивать с нуля. Или загружаться из той самой спасительной "User Defaults", которая не может пережить принудительный сброс настроек. Иными словами, если системная плата не смогла перезапуститься при неудачном разгоне, все настройки придется ввести заново.

Ввиду отсутствия PLL overvoltage в первой версии BIOS (обновление BIOS от 18 марта 2011 года добавило столь недостающую оверклокерам опцию. Подробнее в разделе "Обновленный BIOS"), процессор удалось разогнать лишь до 4829 МГц. Для этого в BIOS частота BCLK была выставлена на 100.77 (реальная получилась 100.6), а множитель на 48. Даже такое незначительное повышение частоты BCLK сопровождалось спецэффектами в виде надписи "PXE-E01: PCI Vendor and Device IDs do not match!" (после тестов подумалось, что это не только спецеффекты, т.к. сетевая карта пропала из диспетчера задач. Оказалось, что из трех опций в BIOS - Disabled, Enabled, Auto - она работает только в Auto). Для этого режима пришлось ставить VCORE в положения 1.45 В, чтобы компенсировать его падение до 1.381 В в нагрузке. Для сравнения: на ASRock P67 Extreme 6 процессору для этого требовались 1.36 В.

Разгон по BCLK дальше 102 МГц процессор с множителем 34 не продвинулся. На х48 - 100.6, не более. Чем вызвано - непонятно, возможно, процессор хотел PLL Overvoltage, но материнская плата на этом биосе такого не умела.

Разгон памяти вообще не удался, если не считать понижения таймингов. При множителе частоты памяти 16 память разогналась до 805 МГц (эффективной 1610). На стандартных для LGA 1155 множителях 18.66 и 21.33 материнская плата отказывалась стартовать даже при BCLK=100 и таймингах 11-11-11-33, несмотря на 1.85 В VDIMM и 1.25 В CPU_VTT. Зато в остальных случаях напряжение на памяти держались исключительно стабильно. При установленных в BIOS 1.7 В мультиметр и в нагрузке, и в простое показывал 1.700 +- пару тысячных.

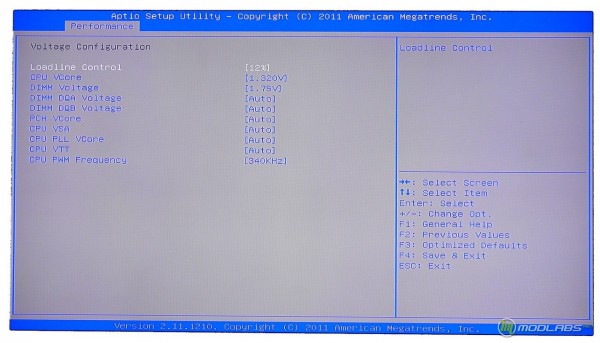

Теперь непосредственно о настройках BIOS, расположившихся в разделе Performance.

В подразделе CPU мы можем выставить процессору максимальный множитель (от 9 до 50, но при установке менее 16 получим все равно 16), частоту шины в пределах 100-300 Мгц (с точностью до 0.01 МГц, но округлением до 0.1 МГц), включить/выключить поддержку C6 State (глубокое отключение питания), EIST и Turbo Mode. При активации турбо, можно выставить различные множители для всех четырех ядер. Если установить множитель турбо более 50, система будет загружаться с номинальной частотой, что не совсем правильно.

В подразделе настроек памяти можно выбрать один из зашитых в нее профилей (SPD или XMP), установить множитель (на мой взгляд, это более наглядно, чем делитель), а также тайминги и субтайминги.

Диапазоны изменений:

- tCL, tRP, tRCD – от 3 до 15

- tRAS – от 9 до 63

Конфигурация всех напряжений задается в последнем подразделе. Пользователь может выбрать один из уровней коррекции напряжения (Loadline control), напряжение ядра процессора, контроллера памяти, памяти, чипсета, system agent, PLL и пару бесполезных DIMM DQA/DQB. Кроме того, можно менять частоту CPU PWM Frequency, которая на результаты влияния не оказывает. Обидно, что отсутствует PLL overvoltage - это означает, что подавляющее большинство процессоров не смогут подняться выше 4800 МГц.

Пределы изменения напряжений:

- CPU VCore – от 1.0 до 2.1 В (шаг 0.01 В)

- DIMM Voltage – от 1.1 до 2.5 В (шаг 0.01 В)

- DIMM DQA/DQB Voltage – от 0.75 до 1.3 В (шаг 0.01 В)

- PCH VCore – от 1.050 до 2.625 В (шаг 0.025 В)

- CPU VSA – от 0.925 до 2.8 В (шаг 0.025 В)

- CPU PLL VCore – от 1.050 до 2.5 В (шаг 0.025 В)

- CPU VTT – от 1.1 до 2.5 В (шаг 0.025 В)

Опция Loadline control заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что она работает наоборот. Т.е. при выборе Enabled напряжение проседает очень сильно, а при выборе Disabled – просто сильно. Промежуточные значения также инвертированы: 12% удерживает уровень эффективнее, чем 75%. Тесты функции Loadline control проведены на частоте, которую можно получить и на неразблокированном процессоре Core i-7 2600, зафиксировав турбомножитель на 42 и немного подняв частоту BCLK. Результаты контрольных замеров представлены ниже:

|

Loadline |

Частота ЦП, МГц |

Потоков |

Напряжение, Вольт |

||

| VCore BIOS | В простое | В нагрузке | |||

|

Enabled |

4300 |

8 |

1.32 |

1. 305 |

1.215 |

|

4 |

1.230 |

||||

|

2 |

1.260 |

||||

|

12% |

8 |

1.313 |

1.260 |

||

|

4 |

1.270 |

||||

|

2 |

1.286 |

||||

|

Disabled |

8 |

1.310 |

1.268 |

||

|

4 |

1.278 |

||||

|

2 |

1.290 |

||||

После этого было решено провести те же изменения под максимальной нагрузкой с Loadline = Disabled и при максимально достижимой на этой плате частоте – 48*106.6:

|

Частота ЦП, МГц |

Потоков |

Напряжение, Вольт | ||

| VCore BIOS | В простое | В нагрузке | ||

|

4829 |

8 |

1.45 |

1.441 |

1.381 |

|

4 |

1.390 |

|||

|

2 |

1.411 |

|||

|

8 |

1.40 |

1.392 |

BSOD |

|

|

4 |

1.345 |

|||

|

2 |

1.365 |

|||

В общем, не хватает это материнской плате сил, чтобы держать нормальные напряжения на Core i7-2600K. Потеря при нагрузке в 8 потоков составляет 0.07 В, относительно напряжения, заданного в BIOS, и 0.06 В, относительно напряжения в простое. В обоих случаях загрузка процессора осуществлялась встроенным в ThrottleStop бенчмарком (1024Mb).

Для сравнения с результатами других материнских плат, дополнительно были измерены напряжения во время выполнения теста Linx 0.6.4. Результаты получились несколько иными, так как напряжения пришлось приподнять:

|

Частота ЦП, МГц |

Потоков |

Напряжение, Вольт |

||

| VCore BIOS | В простое | В нагрузке | ||

|

4829 |

8 |

1.47 |

1.461 |

1.384 |

|

4 |

1.390 |

|||

|

2 |

1.417 |

|||

|

1 |

1.432 |

|||

|

4526 |

8 |

1.34 |

1.334 |

1.264 |

|

4 |

1.284 |

|||

|

2 |

1.300 |

|||

|

1 |

1.365 |

|||

В связи с таким понижением напряжения в нагрузке было решено на всекий случай измерить все доступные на измерительных площадках значения. Результаты снова представлены в виде таблицы:

| Напряжение | Напряжение, Вольт | ||

|---|---|---|---|

| Установлено в BIOS | В простое | В нагрузке (Linx, 8 потоков) | |

| CPU | 1.34 | 1.334 | 1.264 |

| DIMM | 1.77 | 1.770 | 1.669 |

| CPU_VTT | 1.1 | 1.068 | 1.082 |

| PCH | 1.050 | 1.059 | 1.057 |

| ME | - | 1.049 | 1.052 |

| CPU_PLL | 1.800 | 1.820 | 1.820 |

Выходит, что просадки проявляются только для VCore, остальные напряжения изменяются слабо.

Работа Lucid Hydra

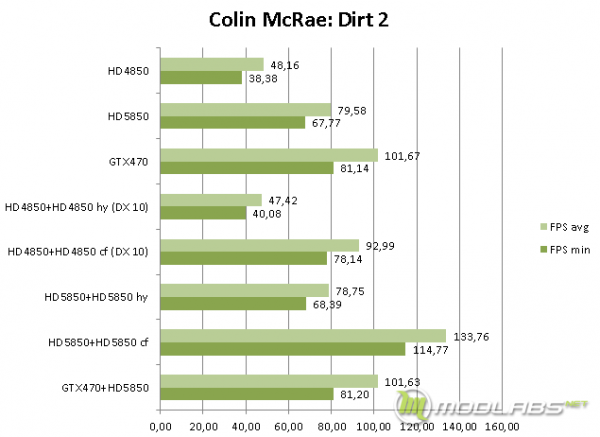

Все игровые тесты проводились на частоте процессора 4500 МГц, память работала на 1600 МГц при таймингах 7-7-7-21.

Для всех игр устанавливалось разрешение 1920x1080 и максимальные настройки графики. Сглаживание устанавливалось в 8х, чтобы карты от AMD и nVidia были в равных условиях. Для Dirt 2 использовался sample_benchmark.xml в корневой дериктории игры.

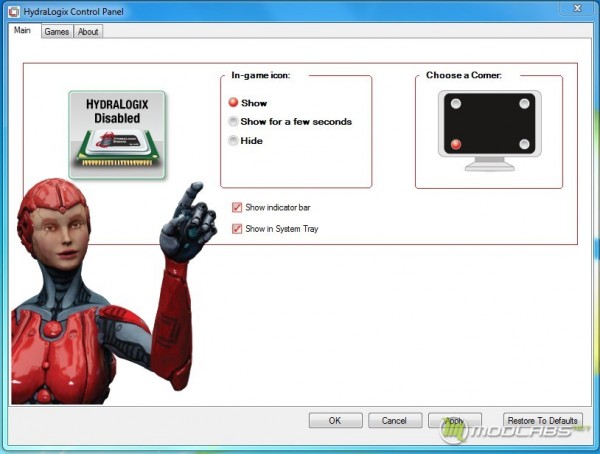

Чип от Lucidlogix установлен на материнской плате не столько с целью увеличить количество доступных линий PCI-E, сколько для создания Multi-GPU конфигураций. Об этом недвусмысленно свидетельствует рекламная надпись на коробке "4 PCI-E slots for extreme Multi-GPU performance".

Жаль, там не указано, что четвертый слот имеет лишь четыре линии для передачи данных. С другой стороны, те, кто захотят купить подобную плату должны найти это в интернете, ведь платы данной ценовой категории редко покупаются спонтанно. Также стоит учитывать, что не смотря на то, что чип от LucidLogix предлает управление 32 линиями PCI-Express, линий до процессора всего 16. Это значит, что даже если видеокарты подключены к портам со скоростями х16 и х8, реально до процессора доведут лишь шестнадцать линий. Подробнее об этом можно почитать можно здесь.

В общем, как бы то ни было, три слота у нас есть, следовательно, мы можем использовать до трех видеокарт, используя технологию CrossFireX или драйвер самой "гидры". Попробуем выяснить, дает ли дорогой чип те преимущества, которые столь красочно расписаны на сайте компании.

Всего было испробовано несколько сочетаний видеокарт:

- GeForce GTX470 + Radeon 5850

- Radeon 5850 + Radeon 5850

- Radeon 5850 + Radeon 4850

- Radeon 4850 + Radeon 4850 //результаты утеряны, восстановятся в ближайшее время

Связка их трех видеокарт (GTX470 + HD5850 + HD5850) по непонятным причинам отказалась работать. Windows 7 видела только "Стандартный VGA видеоадаптер", несмотря на установленные драйверы (при изъятии одной из карт оставшиеся распознавались корректно).

Т.к. графические испытания занимают довольно много времени, а видеокарты GTX470 и Radeon HD5850 были предоставлены на недолгий срок, список игровых тестов получился весьма коротким:

- Colin McRae: Dirt 2 (DX 11)

- Devil May Cry 4 (DX 10)

- Lost Planet 2 Benchmark (DX 11)

К результатам этих бенчмарков нужно относиться с некоторым недоверием, так как все три каждый раз развиваются по немного разному сценарию. Т.е. каждый раз обсчитывается иное изображение, что приводит к разнице в несколько FPS даже на неизменной конфигурации ПК при нескольких тестах.

Следует отметить, что в тестах Dirt 2 и Lost Planet 2 вторая видеокарта не использовалась. Это легко определяется по ее низкой температуре, по сравнению с ведущей картой. Данное наблюдение справедливо для всех протестированных связок видеокарт и легко обнаруживается практически неизмененными FPS (сравнимым с погрешностью этих тестов).

В Devil May Cry 4 ситуация неоднозначна. A-Mode связка из Radeon HD5850 и HD4850 показала производительность хуже одиночной HD5850, а X-Mode на базе nVidia GTX470 и HD5850 показала некоторый прирост.

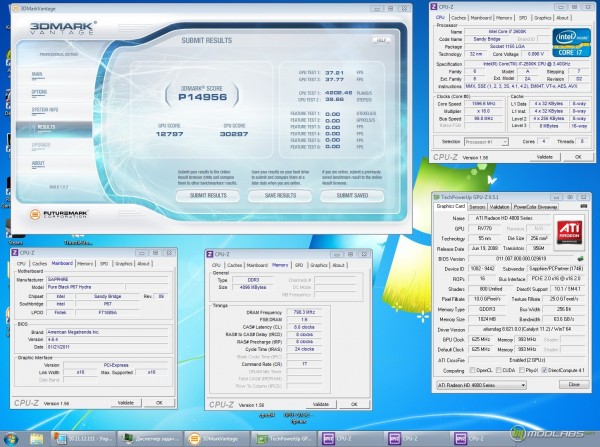

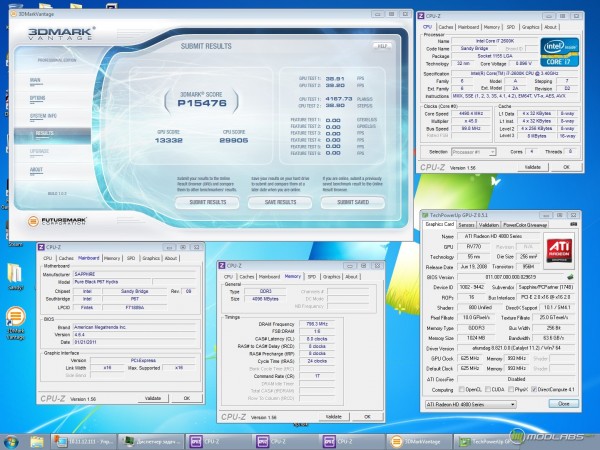

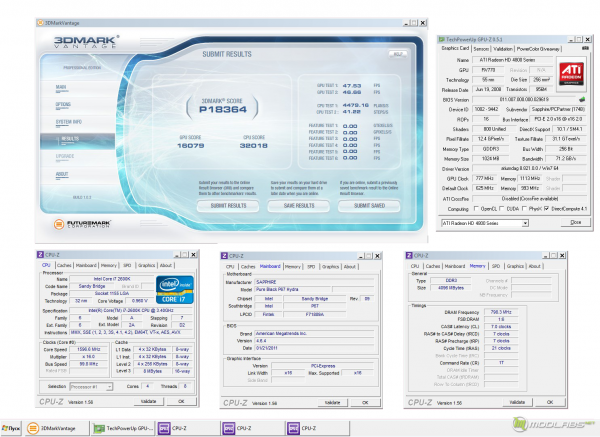

В итоге, единственным тестом, который показал превосходство технологий LucidLogix над технологиями AMD, стал 3D Mark Vantage. Переключение из режима CrossFireX в Hydra A-Mode дает прибавку почти в 500 попугаев, что очень весомо. Рассмотрим на примере пары Radeon HD4850 и их позиционировании в рейтинге HWbot.org. При активации CrossFire (без разгона) было 53 место (14956 попугаев) в категории 2xHD4850, в "гидрарежиме" мы попадаем сразу на 36 место (15476 попугаев). Дальнейший разгон позволил достичь 6 места без специально подготовленной версии ОС, аппаратных модификаций и частоте ЦП 4800 МГц (18364 очка). При наличии в BIOS опции PLL Override результат можно было бы еще улучшить.

|

|

К слову, во время работы DX10 и DX11 приложений, отдельный пункт настроек контрольной панели Hydra позволяет выводить строку, иллюстрирующую загрузку второй видеокарты. 3DMark Vantage заполнил ее больше всего.

|

Артефактов изображения в этих приложениях не наблюдалось, но, например, игра Counter-Strike: Source запуститься со включенной "гидрой" отказалась. Даже при добавлении ее в список вручную. Также повел себя Colin McRae: Dirt 2 при связке HD5850+HD4850.

Подвести окончательный итог по работе гидры нельзя. С одной стороны, в большинстве случаев прироста нет или он отрицателен. С другой, при использовании одинаковых карт открываются перспективы более высоких результатов на бенчинг-арене. Иными словами, в ближайшее время гидра будет снова выпущена на свободу, но уже с предварительно настроенными и пропатченными играми, а также горячо нами любимыми 3D бенчмарками.

Обновленный BIOS

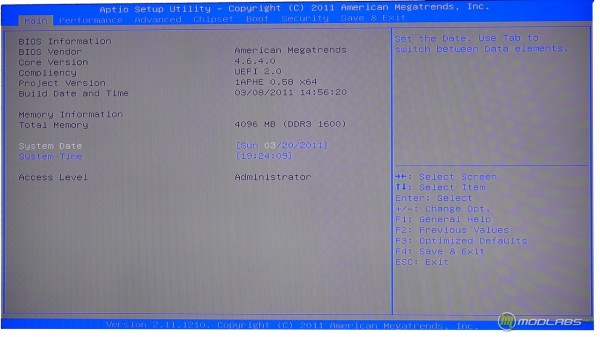

18 марта 2011 года Sapphire выложили в общий доступ исправленную версию BIOS (сделана 8 марта). Никакаих changelog они не представили, поэтому опишу вкратце основные изменения:

- появилась опция PLL Overvoltage (она же PLL Override, она же PLL Overcharge)

- появилась возможность установить множитель больше 50

- SATA 3 переименован в SATA3.0 6G Controller

- Номер версии поменялся с 036 на 058

В общем, полезных изменение всего два, зато какие: теперь открыты частоты свыше 4800МГц! Хотя сделать это довольно-таки непросто. При активации PLL Overvoltage на дефолтных настройках плата зависает с кодом ошибки 58: CPU self test failed or possible CPU cache error. Чтобы этого избежать, нужно сделать следующее: 1) установить напряжение VCore выше 1.4 В и выбрать Save Changes and Reset вместо Save Changes and Exit; 2) снова зайти в BIOS, установить PLL Overvoltage в Enabled, снова выбрать Save Changes and Reset; 3) установить нужные множитель и турбомножители, теперь сохранять можно любым удобным способом (Save Changes and Exit при нажатии F4).

При пропуске второго пункта материнская плата чаще всего зависает с кодом 04 (South Bridge initialization before microcode loading) либо указанным выше 58. Также нельзя не отметить, что при множителе 53 и любой шине выше 100 происходит зависание системы, если зайти в BIOS. Поэтому разгон до 5329.9 МГц был осуществлен сохранением профиля 53*100 и восстановлением из него при каждом неудачном старте. Так удалось дойти до 53*100.6. При стандартном множителе разгон по BCLK составил 107.2 МГц (до этого лучшим результатом процессора были 107.1 МГц). Память, соответственно, немного погналась.

|

|

Профили так и не добавили, в распоряжении пользователя все еще одна запоминалка. И да, она все еще слетает при сбросе CMOS. Зафиксировать частоту также нельзя, разгон возможен только турбомножителем.

В связи с внедрением PLL Overvoltage было проведено еще одно испытание при помощи LinX:

|

Частота ЦП, МГц |

Потоков |

Напряжение, Вольт |

||

| VCore BIOS | В простое | В нагрузке | ||

|

4799 |

8 |

1.47 |

1.461 |

1.382 |

|

4 |

1.393 |

|||

|

2 |

1.419 |

|||

|

1 |

1.431 |

|||

|

4999 |

8 |

1.58 |

1.570 |

1.475 |

|

4 |

1.484 |

|||

|

2 |

1.521 |

|||

|

1 |

1.542 |

|||

Как видно из результатов замеров, функцию Loadline Control оставили нетронутой. Все точно также. Disabled - плохо, Enabled - очень плохо. Включение PLL Overvoltage (для 4800 МГц) на результаты не повлияло.

|

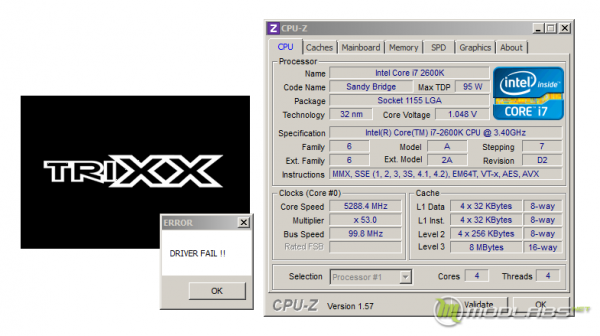

Обновление принесло не только положительные моменты. Перестали функционировать фирменная утилита TRIXX и комплектный гаджет:

Однако, 21 марта на сайте Sapphire (задним числом от 18 марта) появилась обновленная версия утилиты - 1.3.0.1. Там же указано, что она неточно отображает показания VCore и VDIMM. Нам эти показания не столь важны (у нас ведь есть мультиметр) гораздо важнее поддержка изменения частоты BCLK. Теперь процессор можно еще немного разогнать из операционной системы.

Сразу же было решено проверить, сможет ли система с помощью изменения BCLK продвинуться дальше 5329 МГц, полученных в прошлый раз. Была предпринята наивная попытка загрузиться на частоте 5400 МГц. Затея с треском провалилась, а во время BSOD высветилась необычная причина ошибки: ntfs.sys. После перезагрузки программа TRIXX работать от казалась:

После повторного запуска установочного файла и выбора опции "Repair" покалеченная TRIXX все равно не запустилась. А вот "Uninstall" с послежующей "чистой" установкой проблему решил.

Вернемся к разгону. Так как множитель все еще нельзя жестко зафиксировать, единственным способом получить валидацию на высокой частоте остается нагрузка процессора какой-либо задачей. У этого метода есть огромный недостаток - процессор находится на грани стабильности, поэтому любая чрезмерная нагрузка тут же отправляет систему в нокаут. Но и это не единственная сложность: в момент повышения частоты нужно успеть нажать F7 в окне CPU-Z. Но и тут не все так просто. Даже такая программа как CPU-Z иногда подводит: на руках имеются файлы cpuz-5365.cvf, cpuz-5368.cvf, cpuz-5369.cvf внутри которых частота чуть более 1600 МГц. Единственный годный валид получился на частоте 5354 МГц, а скриншот самой программы удалось сделать на 5384 МГц:

Таким образом, путем обновления BIOS и фирменной утилиты TRIXX разгон процессора был улучшен более, чем на пол гигагерца: с 4829 до 5354 МГц.

Вместо заключения

Если резюмировать все то, что хорошо или плохо в данной материнской плате, получим следующее:

[+] контактные площадки для замеров напряжений

[+] чип Lucid Hydra 200, позволяющий использовать связки из видеокарт AMD и nVidia

[+] PCI порты (устройств под эту шину все еще много, так что использование моста PCI-E -> PCI ставим в плюс)

[+] сокет от LOTES

[+] одна из микросхем BIOS в "кроватке" (упрощает аппаратную прошивку)

[+] кнопки CMOS RESET, Reset, Power и индикатор POST кодов / температуры ЦП в нижней части платы

[+] обвновленная утилита TRIXX позволяет изменять системную шину

[+] заглушка разъемов задней панели с шумоизоляцией

[-] заглушка разъемов задней панели имеет отверстия не для всех портов

[-] нет поддержки SLI

[-] нельзя отключить мелодичное попискивание спикера при старте

[-] абсурдная информация о VCore в CPU-Z

[-] сброс настроек при неудачном старте, сброс профиля при нажатии CMOS RESET

[-] сильное падение напряжения в нагрузке (незначительное в простое)

[-] разгон памяти ограничен указанными на коробке 1600+ МГц

[-] при отсутствии загрузочного диска циклично заходит в BIOS, не сообщая об ошибке

В итоге мы имеем весьма спорную плату, которая при двух исправлениях в BIOS показала гораздо более высокие результаты и теперь может стать основой для бенч-стенда по разгону связок из нескольких одинаковых видеокарт.

Редакция ModLabs.net выражает благодарность:

- компании Sapphire, за материнскую плату Pure Black P67 Hydra

- компании Antec, за блок питания True Power Quattro TPQ-1000

ПРЕДИСЛОВИЕ

Переход на Sandy Bridge был неминуем, но лично я планировал это сделать не раньше лета. Но почитав многочисленные обзоры пришел к выводу что можно подумать уже и сейчас. А тут еще, Максим ака-Himik_15, некогда товарищ по команде в личной беседе живо обсуждал Sandy Bridge и то, что сам переходит на новую архитектуру. Я загорелся и долго не думая пишу объявления о продажа "старого" железа на нашем местном форуме, учитывая наличие гарантии продавалось все чуть выше цены б/у. Процессор ушел с молотка уже на следующий день, а вот материнская плата P7P55D "застряла", потенциальный покупатель просто исчез. Толи это рок судьбы, толи случайное совпадение, толи в очередной раз сработала личная теория о "случайно - преднамеренных событиях", но в этот же день материнская плата при попытке обнулить биос из "комы" так и не вернулась. Как пологалось в выходные еду с СЦ и сдаю по гарантии. Уже в понедельник приходит ответ "не стартует. пост код 18. замена"... Вообще я планировал вначале брать процессор, но раз выпал шанс замены материнской платы, то почему бы не попробовать провернуть обмен с доплатой на более новое? Надежда была маленькая что получиться, взял необходимые для этого документы в СЦ, поехал в магазин где покупал свою P7P55D злополучную (дважды сдавал в СЦ). Толи опять описанные выше совпадения, толи что, но подойдя к одному из менеджеров я понял, что все реализуемо задуманное, нотки позитива в голосе и взаимная вежливость и вот спустя уже 2 минуты я стою на кассе с документами и вношу недостающую сумму. Удачно подвернувшийся вариант обмена старого на новое, за что я благодарен и работникам СЦ и коллективу того магазина, где брал и воле обстоятельств. Ну а теперь пару слов о самой материнской плате.

ОПИСАНИЕ

В принципе еще бы день/два и я бы уже не имел такой возможности, в городе пока еще только часть магазинов торгует новыми материнскими платами и в очень ограниченном количестве. Об этом свидетельствует и забранная мной с ветрины материнская плата.

Судя по ценнику она в реализации всего два дня была, даже запылиться не успела)))

Начнем я так полагаю с описание коробки, которая как и многие другие продукты корпорации Asus всегда радует своим оформлением.

Для человека далекого от мира IT, обычного пользователя, информация о поддержках на коробке говорит о том, что внутри продукт на новейшем чипсете Intel P67 Express, который поддерживает процессорную технологию CORE (хотя зачем это? начиная с первых Core 2 Duo технология CORE используеться, по сути вводит в заблуждение непосвященных или просто рекламный ход) и процессоры на новейшем сокете LGA1155. Так же имееться полная поддержка ОС Windows 7.

Естественно на коробке и реклама внедренных в данный продукт технологий, о которых более подробно можно почитать на оффициальном сайте компании и заострять на них внимание не будет. Единственное что стоит сказать, что теперь меню Bios Setup приобрело графическое оформление и возможность работы с мышки, чего не было на всех предыдущих решения не только данной корпорации, это не может не радовать.

Красиво оформленная реклама зеленых технологий и не только)))

На оборотной стороне коробки информация дублируеться и дополняеться небольшим описанием, а так же описываеться структура платы.

В комплект поставки входит сама материнская плата (естественно) в антистатической упаковке. Стоит отметить, что в отличае от решений Asus на P55, теперь плата жестко зафиксирована в коробке и ее извлечение сводиться лишь к одному движению.

В комплект так же входит 4 шт. кабелей SATA, USB/e-SATA панелтка на заднюю стенку корпуса, панель-заглушка на заднюю стенку корпуса, переходнички для подключения корпусных проводков к USB и Power-колодке.

Так же в комплекте поставки красочные мануалы и диск. В принципе ничего сверхестественного, обычная комплектация.

Перейдем к самой материнской плате -

Красивый сине-черно-голубой дизайн платы не может не радовать глаз, в очередной раз продублированы поддержки внедренные Asus на плате. Но заметьте, в отличае от решений Asus на P55 исчезли с платы интерфейсы IDE/ATA133 и Floppy вместе с их контроллерами, что само по себе уже говорит о том, что даже не в топовых решения им не место уже. Разводка платы продуманная и на первый взгялд не видно недочетов в компоновке.

Так выглядит задняя стенка, особых коммнтариев думаю не требует, единственный недочет это наличие всего одного сетевого выхода и контроллера на плате.

Красивый отполированный Soket, по цвету контактов уже видно что это не Foxcon, да и не только, нет признаков его выдающих, а значит думаю проблем с "подгоранием" контактов не возникнет при использовании.

Стильный и вполне функциональный радиатор на чипсете платы радует глаз, не прогодали дизайнеры Asus)))

Тоже касаеться и радиаторов на мосфетах в цепи питания процессора и околосокетной разводки платы.

Зарекомендовавшие себя слоты памяти с односторонней защелкой вновь присутствуют на решениях Asus, что не может не радовать. впервые с ними столкнулся на плате Asus P7P55D.

Все без исключения выходы SATA выведены вбок платы, что создает комфортные условия при подклбчении к ним устройств.

Впервые и для меня это нонсенс, на оборотной стороне платы теперь тоже "есть жизнь"))). Часть элементов питания процессора выведена на оборотную сторону материнской платы.

Набор слотов расширения стандартный для плат такого уровня, это 2 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 3 PCI. Правда конфигурация их не совсем удачная, при установке двух видеокарт с двухслотовым оформлением свободными остануться только верхний PCI-Ex1 и нижний PCI, но хоть что-то...

Всем спасибо за внимание, тесты будут после приезда в город процессоров с префиксом "к", обсуждаем тут.

Волька в Омске

Рубрика: Манипуляторы | Мобильные устройства | Материнские платы | Моддинг | Аналитика и изыскания | Системы охлаждения | Видеокарты | Репортажи и интервью | Звук и мультимедиа | Процессоры | Игры | Программирование | Коллекционирование | Память | Корпуса и БП | НакопителиДата: 04/01/2011 07:39:24

Продолжая тему про суровый бенчмаркинг сообщаю что через 20 минут мы (DRUM и Kim55) едем встречать вундеркинда последнего полугодия вольку или vow. На этот раз не нам предстаяла поездка в город суровых фрезеровщиков, а вольке предстояло ехать в город футбола с погодой около -30. Еще до наступления нового года я както позвонив вольке ляпнул что типа приезжайте с Максом (demiurg) теперь вы к нам, и Вова без проблем согласился...Теперь мы его встречать едем:). Очень нравятся такие люди которые без запар могут сорваться и все. Думаю в этот раз будет не меньшая порция радости нежели в прошлый раз в челябе. От себя хочу сказать, что меня лично начинает все больше привлекать такой вид бенчинга, когда нас собирается много. Поэтому могу сообщить что в ближайшие 2 дня будет лютая битва за медальки:) благо железа и азота будет завались.

Тестовый стенд редакции modlabs. Сборка, первые тесты.

Рубрика: Материнские платы | Аналитика и изыскания | ПроцессорыДата: 20/02/2010 23:32:25

Предисловие.

Это первая запись в блоге редакционного бота - MODBlog. Этот бот создан редакцией, дабы как можно чаще сообщать о внутренних изменениях на сайте, о событиях, происходящих внутри редакции, а также для проведения блиц тестов какого-либо оборудования. Записи от имени MODBlog, на данный момент, могут создавать только редакторы сайта, в будущем, при необходимости, количество пишущих от имени редакционного бота MODBlog может расшириться.

О чём, собственно, речь.

Всякие "железячные" ресурсы решают вопросы публикации обзоров по-своему. Кто-то переводит зарубежные статьи и очень этим доволен, другие пытаются писать обзоры сами, изыскивая любые возможности для проведения полноценных тестов, не взирая на сравнимость результатов сделанных в разное время. Перед коллективом редакции modlabs.net также стоят эти вопросы, причём, довольно остро. Поскольку наши авторы находятся в разных регионах СНГ, демонстрировать результаты тестов, скажем, видеокарт или оперативной памяти, на одной конфигурации довольно сложно. Тем не менее, стремиться к определённому постоянству нужно и мы это делаем. Недавно, нами была предпринята успешная попытка собрать постоянный тестовый стенд, на котором мы могли бы проверять в действии современное железо, пусть не всё, но хотя бы что-то. При этом, важно, чтобы полученные в нескольких обзорах результаты можно было сравнить между собой.

Что получилось.

Итак, основная цель установки постоянного, готового к работе тестового стенда в том, чтобы более-менее регулярно проводить тестирование современных видеокарт, процессоров, а также модулей оперативной памяти. Безусловно, в некоторых ситуациях придётся использовать другое железо, однако, всё, что будет попадать в московскую (возможно и киевскую) редакцию, будет тестироваться на этом железе, если только это будет возможно.

На данный момент, большинство тестовых лабораторий используют для оценки возможностей видеокарт и оперативной памяти платформы Intel. Спорить не будем, новейшие CPU Intel производительны, а системная логика X58 и P55 позволяет устанавливать SLI и CrossFireX связки, а некоторые решения (как, например, MSI Big Bang Fusion) и вовсе готовы принять на борт смешанные многочиповые тандемы. Тем не менее, для нашей лаборатории мы выбрали платформу AMD и выбор этот не случайный. В нашем случае решение было продиктовано соотношением доступность / возможности / способность к решению поставленных задач.

В качестве центрального процессора был выбран AMD Phenom II X4 965 Black Edition степпинга C3. Это самый быстрый на сегодняшний день CPU в линейке AMD. Несомненным достоинством этого процессора является незаблокированный на повышение коэффициент умножения. При необходимости, разгон можно осуществлять независимо от способностей материнской платы к повышению базовой частоты.

Безусловно, процессор будет разогнан до максимально стабильной частоты, дабы максимально раскрыть потенциал тестируемых видеокарт. Сразу оговоримся, абсолютные результаты производительности, полученные на системе с AMD Phenom II X4 965 BE при раных частотах с Core i5/i7 будут ниже, однако, в большинстве случаев, целью обзоров видеокарт является желание получить данные о расстановке сил межу старыми и новыми решениями одного из производителей или попросту сравнить двух конкурентов. И для этих целей выбранный нами CPU полностью подходит.

Выбор материнской платы пал на MSI 790FX-GD70. И такой выбор мы сделали не случайно. На наш взгляд, данная материнская плата обладает всеми нужными функциями и наверняка сможет реализовать оверклокерский потенциал нашего CPU, тем более, что на данный момент в качестве основной СО для нашего процессора будет использоваться воздушный кулер, о котором будет сказано чуть позже.

К достоинствам MSI 790FX-GD70 стоит отнести удобное расположение слотов расширения, поддержку CrossFireX тандема из нескольких видеокарт AMD, качественную систему охлаждения, а также удобное расположение элементов управления системой (кнопки включения, перезагрузки, сброса настроек BIOS и "оверклокерское колесо":) ). Единственное, в чём сразу придётся себя ограничивать, так это в возможности сборки SLI тандемов, официальной поддержки которых для платы нет (что и не удивительно).

Память пока что не очень хороша. Бюджетные модули NCP DDR3 PC-10600, выбранные по единственному критерию - цене. Надеемся, что в скором времени в нашем распоряжении появится более интересный комплект памяти....

Кулером для CPU стал Cooler Master V10. С элементом Пельтье. Достаточно эффективное и, безусловно, эффектное решение. Хотя лучшим из лучших назвать этот кулер нельзя. Вот как эта махина выглядит на мат плате.

Блок питания, который мы используем для тестов, также, как и установленная память, не лучший выбор, особенно для разгона. Временные решения, позволяющие подготовить систему для тестирования.

Наконец, жёсткий диск. Скорость дисковой подсистемы важна далеко не во всех тестах, более того, для наших целей, абсолютные показатели скорости HDD не играют особой роли. В случае необходимости мы заменим один диск Hitachi, установленный сейчас, на парочку "винтов", работающих в режиме RAID0.

Наверняка вы заметили, что упоминания о видеокарте здесь нет. Дело в том, что на данный момент в качестве видеосистемы используется пара AMD Radeon HD 4850 CrossFireX, решение непостоянное, которое сменится сразу после окончания настройки ОС и "устаканивания" рабочих частот системы.

Поскольку система не строилась для достижения максимального результата в той или иной дисциплине, разгон процессора заканчивался там, где заканчивалась стабильность работы. На данный момент мы можем говорить лишь о промежуточных результатах, которые останутся в силе ровно до тех пор, пока система не наберёт полную силу и не примет на борт постоянные, более мощные железки. Приведём результаты тестирования со следующими значениями частот:

Память при этом работала на 1600 МГц с задержками 7-7-7-24.

Теперь посмотрим на результаты тестов:

3DMark Vantage Performance

Память в режиме Unganged.

Память в режиме Ganged.

Cinebench R10 x64

Super_Pi_1M_XS

Titan's Benchmark

wPrime 32M/1024M

Fritz Chess Benchmark

На этом, мини рассказ о строительстве тестового стенда для редакции modlabs, подходит к концу.

За предоставленное оборудование редакция выражает благодарность:

- Компании AMD Россия за процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3

- Компании MSI Россия за материнскую плату MSI 790FX-GD70

- Магазину OverHard за процессорный кулер Cooler Master V10, термопасту Arctic Silver 5 и 360 мм вентилятор.

Некоторое время назад, изучая разные железяки, наткнулся на статью о платформе AMD 4x4 QuadFX. Общаясь в чате с товарищем обмолвился словом, что мечтаю о материнской плате Asus L1N64-SLI WS, двух камнях AMD Athlon FX-74 и двух 8800Ultra. Он между делом предложил помочь приобрести мне такую материнскую плату. Я тогда не придал этому значения и согласился. Ну, думаю, будет в моей коллекции редкий зверь ASUS L1N64-SLI.

Волей случая,буквально через пару недель после того как плата была заказана, на ebay были обнаружены два процессора (AMD Athlon FX-74) по адекватной цене. Решено - надо брать! Заказано. Томительное ожидание (плата пришла через месяц) и вот она у меня в руках, странное чувство. Сказать что плата вызывает уважение к себе - ничего не сказать. Она действительно изумительна.

Теперь ждем процессоры. Два месяца и звонок моего поставщика. Приезжаю и забираю два радиатора (!), процессоров нет! Чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Слова поставщика - "Надо быть внимательнее при заказе". Разобрались - невнимательным оказался американский агент - положил в разные посылки. Процессоры пришли еще через месяц.

И вот сегодня руки дошли до того, чтобы собрать всю эту систему и провести пробный запуск! Все работает, все крутится, грееться и шуршит.

Вот небольшой фотоотчет о системе в целом.

PS: Две 8800Ultra пока не найдены, да и блока питания подходящего нет (сейчас работает на 470ватт БП), да что душой кривить, и в корпус старый эта штука не влазит. В общем видеосистему вижу из nvidia SLI. Были найдены в Японии две 7900GX2 , но цена повергла в уныние - более 300 долларов там. Будем пока довольствоваться тем что есть.