Разгон и модификации

Подписаться на эту рубрику по RSS

И в пир и в мир. Сказ о модулях памяти Transcend aXeRAM объёмом 4 и 8 Гбайт.

Рубрика: Оперативная память | Разгон и модификацииМетки: AMD | APU | aXeRam | Transcend | Trinity | разгон | тестирование

Дата: 12/04/2013 03:33:33

Сразу скажу, этот обзор оперативной памяти вряд ли можно считать классическим. Здесь вы не увидите огромной простыни с данными, полученными после прогона десятка тестовых приложений, также здесь вы не увидите строгих графиков, оценивающих частотный потенциал предоставленных нам модулей. Так на что тут смотреть, скажете вы? Расскажу. Поставленная недавно задача выбора качественных комплектующих для мощного и тихого HTPC продолжает решаться. И пусть последовательность в подборе комплектующих не самая логичная, главное – результат. Кулер, например, мы уже выбрали, с центральным процессором и материнской платой будем разбираться в ближайшее время, а вот с оперативной памятью вполне возможно определиться прямо сейчас.

О памяти мы знаем следующее: её объём никогда не бывает лишним, лучше, когда частота памяти максимальна, а задержки (тайминги) имеют минимальные значения. Вот только зачем всё это в HTPC? Казалось бы, поставил пару плашек DDR-3 1333 МГц объёмом 4 или 8 Гбайт и радуйся жизни, не заморачиваясь с рабочими частотами и таймингами. Ан нет, не всё так просто. Сегодня я и мой коллега kim55 попробуем ответить на вопрос о необходимости использования скоростных модулей памяти в HTPC, а также расскажем о том, чего удалось добиться нашему подопытному компьютеру на базе APU AMD в конкурсе, проводимом на всем известном ресурсе HWBot. Начнём.

Для наших экспериментов компания Transcend предоставила два комплекта оперативной памяти aXeRam объёмом 4 и 8 Гбайт соответственно, эффективная частота памяти составляет 2400 МГц, при использовании XMP профиля. Упакованы комплекты яркие коробочки, на лицевой стороне которых имеются прозрачные окошки, через которых видны радиаторы Transcend aXeRam. Прямо на упаковке производитель информирует нас обо всех особенностях памяти, кроме того, для новичков предусмотрена краткая инструкция по правильной установке модулей. В это можно не поверить, но некоторые умудряются воткнуть память так, как ему больше нравится, а не так, как надо, поэтому наличие такой инструкции явно не лишено смысла.

И 4 Гбайт и 8 Гбайт наборы выглядят абсолютно одинаково, если бы не надписи на радиаторах, модули памяти было бы отличить очень сложно, так что для фотосессии мы выбрали лишь один, 8-ми гигабайтный набор, если понадобится, я проиллюстрирую отличия комплектов. Открываем коробку, модули памяти аккуратно уложены в пластиковые “кроватки”, достаточно распространённое явление для Retail комплектов памяти. Кроме самих модулей DDR3, в комплекте обнаружились две рекламные брошюрки от Transcend, так что сразу можно переходить к описанию самих планок.

Transcend aXeRam закована в высокие алюминиевые радиаторы, выкрашенные в серый металлик. Гребень радиаторов достаточно высок и если производитель материнской платы позаботился и предусмотрел ситуацию, когда пользователь устанавливает подобные модули вместе с кулером башенного типа, то проблемы с установкой точно не будет. Более того, при такой установке вентилятор CPU должен протягивать воздух сквозь гребёнку радиаторов памяти, а весьма позитивно сказывается на качестве охлаждение. Тем не менее, бывают случаи, когда расстояние между разъёмами памяти и разъёмом CPU не так велико и процессорные башни с низкой осадкой рёбер могут помешать установки модулей с высокими радиаторами. Будьте внимательны при сборке. В нашем случае из-за слишком массивной пластины крепления стакана с сухим льдом, модули памяти удалось постаить лишь во 2 и 4 каналы. А вот для постоянного использование в составе HTPC мы использовали кулер Noctua, который не мешает вообще ничему, с ним проблем не было.

Перед тем, как снять радиатор, я посмотрел на модуль памяти сбоку и убедился, что зазор между чипами памяти и радиатором отсутствует. Это радует.

Демонтаж системы охлаждения Transcend aXeRam проходит легко и непринуждённо. Мы просто откручиваем два винтика, скрепляющих полотна радиатора между собой и аккуратно разъединяем пластины радиатора.

Между чипами памяти и радиатором установлена специальная термопрокладка, слегка приклеивающаяся и к модулям и к радиаторам, несмотря на это, освободить память от охлаждения удалось практически без следов.

Маркировка PCB и самих чипов памяти в случае с 8-ми и 4-х гигабайтным комплектом полностью совпадает, разница между модулями разного объёма в том, что 2 Гбайт планка довольствуется лишь половиной чипов памяти, они располагаются только с одной стороны PCB, в то время как 4 Гбайт модули - двухсторонние. В 4 Гбайт комплекте с пустой стороны PCB производитель установил более толстую термопрокладку. Сами микросхемы памяти произведены компанией Hynix H5TQ2G83CFR PBC230VK (ссылка на документацию)

Вот собственно и всё, что хотелось рассказать об устройстве самих модулей, теперь расскажу о том, как проходил эксперимент.

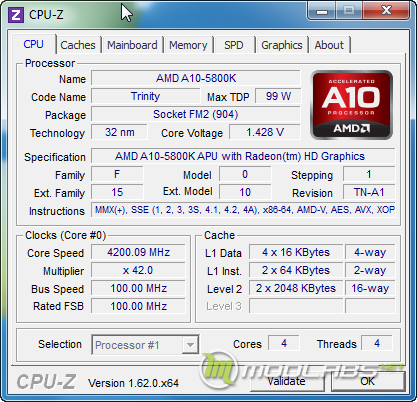

Для участия в конкурсе и изучения производительности подсистемы памяти использовался следующий тестовый стенд:

- Материнская плата: GIGABYTE GA-F2A85X-UP4 (AMD A85X, FM2); (Спасибо, Gigabyte);

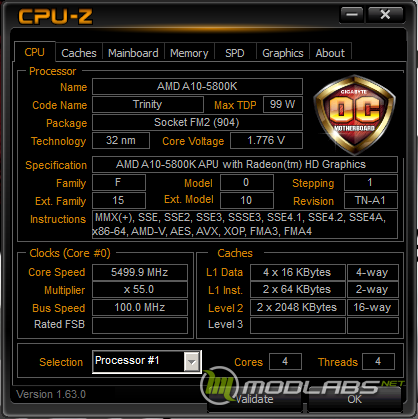

- Процессор: AMD A10-5800K; (Спасибо, AMD);

- Охлаждение CPU: Стакан с сухим льдом для конкурса на hwbot и Noctua NH-L9a; (Спасибо, Noctua) для изучения производительности подсистемы памяти;

- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1; (Спасибо, Noctua);

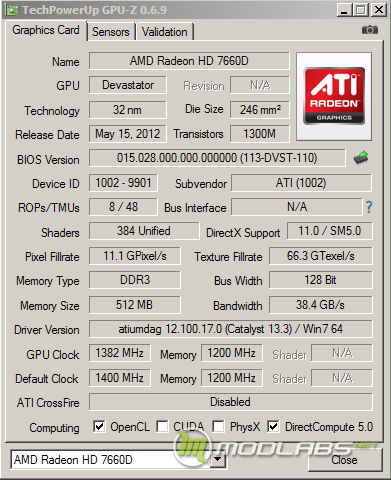

- Видеоядро: интегрированное в CPU - AMD Radeon HD 7660D;

- Накопитель: Seagate ST3250410AS 250 Гбайт;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM); (Спасибо, Seasonic)

- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Ultimate SP1;

- Версия драйвера: Catalyst 13.3 Beta;

Конкурс HWBOT.

Для разгона процессора мы установили теплоизоляцию и стакан, который “подкармливали” сухим льдом. Вот так выглядит уголок бенчера в нашем случае.

Для дополнительного охлаждения системы питания материнской платы и модулей оперативной памяти мы использовали пару 120 мм вентиляторов.

Как только процессор ушёл в минус, начались эксперименты с частотой. В итоге, ни прошивка BIOS, снимающая защиту OCP для CPU, ни какие-либо манипуляции с настройками не позволили поднять стабильную для всех тестов частоту процессора выше 5500 МГц, что удивительно, частота шины не сдвинулась даже на 1 МГц. Конечно, был бы жидкий азот, результат разгона CPU был бы заметно выше.

Что касается памяти, то она отлично заработала с теми настройками, что зашиты в SPD как XMP профиль, также удалось сделать один шаг вниз до 10-11-10-30 при 1,83В (меньше - лучше) по задержкам, однако на этом разгон, фактически, закончился. Даже попытка охладить модули памяти сухим льдом не позволила перейти на тройку 9-10-9. Это справедливо как для 4 Гбайт, так и для 8 Гбайт комплекта. Быть может у используемых нами модулей памяти, есть определённая особенность в работе с КП процессоров AMD и на платформе Intel результат будет лучше, но проверить эту дагадку возможности не было, да и не требовалось особенно. Такое, кстати, уже бывало, например, с памятью Kingmax, которая на платформе Intel разгонялась заметно лучше, чем на платформе AMD. При всём при этом грешить на контроллер памяти APU мы бы не стали, поскольку для конкурса люди разгоняли свою память до 2600 МГц, например. И ничего, система работала и проходила тесты.

А вот интегрированное графическое ядро AMD Radeon HD 7660D под сухим льдом чувствовало себя весьма неплохо. Результат его разгона нас полностью удовлетворил.

Итого, в режиме 3DMARK Cloud Gate тестовая система с APU Trinity набрала 7982 балла.

Ссылка на валидацию результата в базе Futuremark

Ссылка на валидацию результата в базе Futuremark

В составе нашего тестового стенда есть один невидимый герой – блок питания Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM). Процитирую kim55: “За все время экстремальных тестов я ни разу не ошутил, что разгон уперся в БП, ни разу не услышал увеличенные обороты вентялятора. Он просто спокойно обеспечивал питанием стенд в любых условиях.”

Более подробно о БП Seasonic X-1250 SS-1250XM

Хоть нам и не удалось победить, это соревнование позволило получить интересный опыт в разгоне APU, поскольку раньше подобного опыта попросту не было, все состязания и конкурсы были сплошь на дискретных железках.

Зачем APU высокая частота памяти.

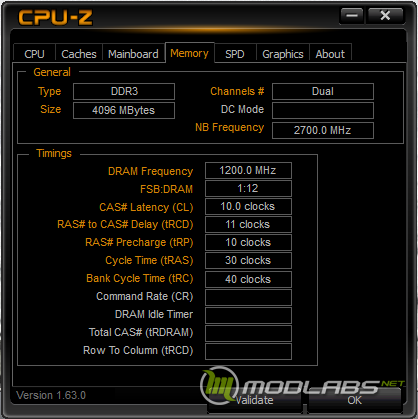

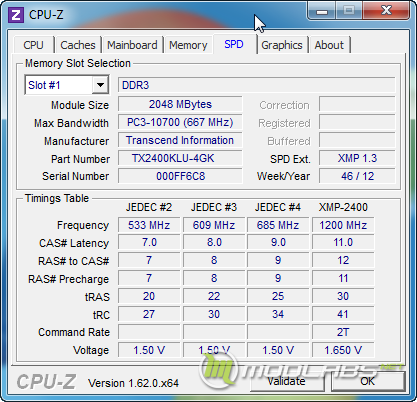

Почти всегда интегрированное графическое ядро использует для своих нужд оперативную память, а значит, её объём и рабочая частота напрямую влияют на скорость работы встроенного GPU. Мы решили посмотреть, насколько целесообразно использовать память типа Transcend aXeRam 2400 МГц для домашней мультимедиа системы. Для этого частота процессора была зафиксирована на своём максимальном значении турбо – 4200 МГц, все технологии энергосбережения были выключены (только ради чистоты эксперимента). Частота графического ядра не менялась относительно номинального значения. Вот так выглядят закладки CPU и SPD оперативной памяти. Кстати, для этих тестов мы использовали 4 Гбайт набор.

SPD памяти:

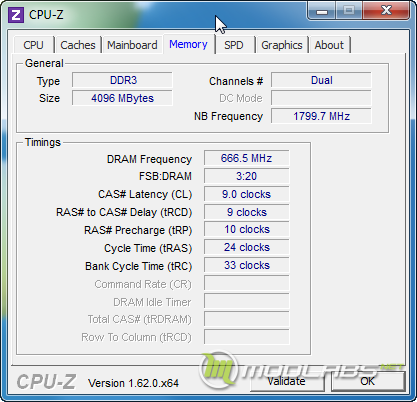

Сначала мы позволили материнской плате выставить свои настройки памяти. Вот как они выглядели.

Режим тестирования №1, Автоматические настройки материнской платы.

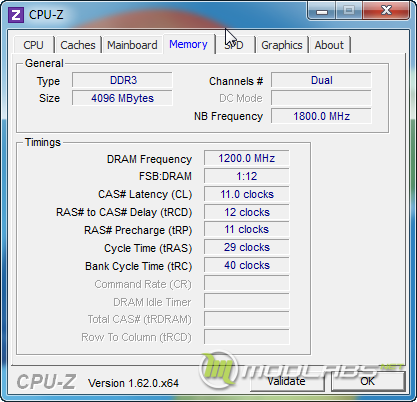

Второй режим предусматривает увеличение частоты оперативной памяти. Конечно, мы хотели немного «поджать» тайминги памяти, однако даже с напряжением 1,75В комплект Transcend aXeRam отказался идти нам навстречу. Для повседневного использования дальнейшее повышение напряжения опасно, да и не нужно, так что мы запускали тесты с активированным профилем XMP без каких-либо изменений.

Режим тестирования №2, Включен профиль XMP.

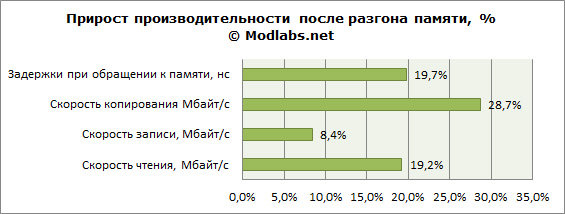

Вначале мы произвели замеры пропускной способности памяти при помощи утилиты AIDA 64. Как видите, при столь существенном росте частоты памяти, показатели копирования, чтения и записи заметно выросли (хотя хотелось большего), как и задержки при обращении к памяти. Посмотрим, как этот результат отразится на скорости выполнения приложений.

|

Показатель |

1333 МГц (9-9-10-24) |

2400 МГц (11-12-11-29) |

|

Скорость чтения, Мбайт/с |

10476 |

12488 |

|

Скорость записи, Мбайт/с |

9508 |

10305 |

|

Скорость копирования Мбайт/с |

13133 |

16903 |

|

Задержки при обращении к памяти, нс |

71 |

57 |

Вот настройки приложений:

- AvP: 1920 x 1080/Medium/Medium/16/SSAO On/TS Off/AS On/0X

- Metro 2033: 1920 x 1080; DirectX 11; Quality: Medium; Antialiasing: AAA; Texture filtering: AF 4X; Advanced PhysX: Disabled; Tesselation: Enabled; DOF: Disabled

- Lost Planet 2 DX11 : Все настройки в режиме «Средние»

- В синтетике и 2D приложениях настройки по умолчанию.

Результаты тестирования Transcend aXeRam 2400 МГц на платформе AMD © Modlabs.net:

|

Название тестового пакета |

1333 МГц (режим №1) |

2400 МГц (режим №2) |

|

3DMark 2006 x86 – CPU тесты, Marks |

4668 |

4746 |

|

3DMark 2011 x86 – Physics тест, Marks |

4010 |

4363 |

|

Cinebench R11.5 x64 – xCPU, CB Marks |

3,55 |

3,58 |

|

Super Pi mod. 1.5 XS, sec.msec. |

23,026 |

22,718 |

|

wPrime 2.09 x86 32m, msec. |

15,851 |

15,434 |

|

wPrime 2.09 x86 1024m, msec. |

501,665 |

501,37 |

|

WinRAR 4.20 x64, MB/s |

3851 |

4442 |

|

PiFast, sec. |

34,06 |

33,46 |

|

3DMark 2006 Overall, Marks |

7682 |

10572 |

|

3DMark 11 1.0.3.0 Performance, Marks |

1388 |

1715 |

|

3DMark (2013) Cloud Gate, Marks |

5122 |

6415 |

|

Metro 2033 DX11, fps |

19,27 |

28,51 |

|

Lost Planet 2 DX11, fps |

11,6 |

16,5 |

|

Alien Versus Predator DX11, fps |

13,3 |

17,8 |

Использование высокочастотной памяти в паре с APU AMD приносит весьма неплохие плоды, особенно это заметно в тех программах, где активно используются операции с памятью, например, архиваторы и трёхмерные приложения. В некоторых случаях рост тактовой частоты DDR3 переводит игру из тормозящего, в достаточно плавное состояние, как это случилось с Metro 2033, игру богатую на текстуры высокого разрешения, а потому активно эксплуатирующую подсистему памяти. В синтетических тестах вроде PiFast или Super Pi прирост тоже есть, но учитывая его величину, а также мультимедийное предназначение нашей будущей системы с APU, этими показателями в рамках данного материала можно пренебречь. Осталось только понять, имеет ли смысл приобретение памяти объёмом более 4 Гбайт.

Поигравшись с комплектами разного размера, мы сделали следующий вывод: если ваша мультимедийная станция рассчитана на закачку и просмотр кинофильмов, прослушивание музыки, интернет и баловство с играми на относительно простых настройках, то на сегодняшний день для этих целей достаточно купить 4 Гбайт комплект. Ну а в том случае, если в ваши планы входит работа с приложениями, активно использующими память, например Adobe Photoshop, Adobe Premiere или After Effects, мы настоятельно рекомендуем установку 8 Гбайт и более.

Наконец, пришла пора охарактеризовать предоставленные нам для тестов модули памяти. Если вспомнить обзор AMD Entertainment Memory, там мы признали память AMD достойным домашним решением, не претендующим на лавры лучших оверклокерских комплектов. В случае же с Transcend aXeRam ситуация немного иная. Эта память уже существенно разогнана производителем, использование XMP профиля позволяет моментально поднять уровень производительности системы, что особенно актуально для игр на встроенной графике и приложений, так или иначе, активно использующих память. Приятный внешний вид Transcend aXeRam, качественная сборка и неплохая система охлаждения вполне удовлетворят тех граждан, которые не особо стремятся к мировым рекордам в бенчмарках, но при этом хотят получить высокую скорость системы памяти.

Предлагаю обсудить материал в нашем форуме, либо в группах ВКонтакте и Facebook.

Бенч-стенд AGP: обзор железа

Рубрика: Теоретические статьи | Разгон и модификацииМетки: AGP | бенчмаркинг

Дата: 31/03/2013 00:45:43

Вступление

"Хотелось бы обмусолить тему, дабы раз и навсегда разобраться с вопросом на чём гонять АГП." - XSS

В данной статье (надеюсь, не последней) пойдёт речь о том, какие существуют платформы для бенчмаркинга видеокарт с интерфейсом AGP. Если ваша задача - срубить побольше боинтов на всем известном сайте (как это не слышали? Пишите, расскажем), то вы не по адресу - на AGP много не заработать. Взяв топовый на данный момент процессор, разогнав его на воздухе и отгоняв десяток самых популярных видеокарт прошлых поколений, вы таким образом получите больше трешебоинтов, чем отгоняв, пожалуй, все AGP карты. Потому бенчмаркинг AGP - вопрос личного интереса, "old school", дань памяти и каждый сам решает, чего ещё.

Чтобы хорошо гонять old school рекомендую познакомиться, как гоняли AGP видеокарты во время их присутствия на рынке, например, здесь: Битва за рекорды: 27384 в 3DMark от ModLabs/ITC.ua

Основная проблема, стоявшая перед 3D-бенчмаркингом - это процессорозависимость. Именно она не даёт полной отдачи от разгона видео, а порой позволяет на дефолте обходить разогнанные карты. Хотя кажется, что карты AGP настолько слабы, что их процессорозависимость минимальна, это не так. Раньше основная битва в стане AGP была между socket A и socket 478.

Мы же рассмотрим, какие возможности для бенчмаркинга AGP видеокарт появились спустя почти 10 лет с выхода вышеупомянутой статьи, где, кстати, гоняли предпоследнее поколение AGP-видеокарт.

Платформа Intel

Проверенные решения

Тут практически без вариантов поделки от ASRock. Материнские платы широко используются и поддерживают все LGA775 процессоры (а именно - включая Penryn).

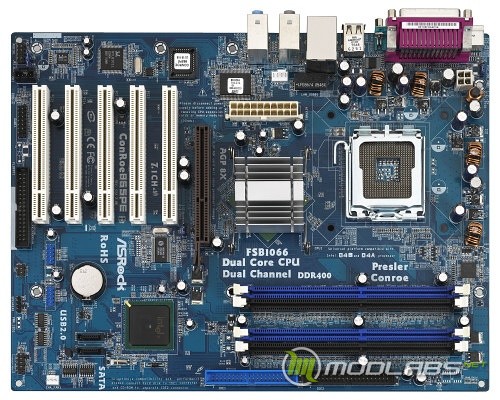

ASRock ConRoe865PE

Северный мост – Intel 865PE. Заявлена поддержка всех Core2 и Core2 Quad на Kentsfield. DDR1. С разгоном в BIOS уныло. Напряжение питания процессора изменяется простым вольтмодом.

Обсуждение на overclockers.ru

ASRock 4CoreDual-SATA2

Северный мост – Intel 865PE. Заявлена поддержка всех Core2 и Core2 Quad на Kentsfield. DDR1. С разгоном в BIOS уныло. Напряжение питания процессора изменяется простым вольтмодом.

Обсуждение на overclockers.ru

ASRock 4CoreDual-SATA2

ASRock 775Dual-VSTA

Asrock 4CoreDual-VSTA

Asrock 4CoreDual-VSTA

Три эти платы практически идентичны. Северный мост – VIA PT880 Ultra. Память одновременно DDR1 и DDR2. -SATA2 отличается только более новым южным мостом, последние две - имеют одинаковый и без проблем перешиваются друг в друга.

Обсуждение на overclockers.ru.

Три эти платы практически идентичны. Северный мост – VIA PT880 Ultra. Память одновременно DDR1 и DDR2. -SATA2 отличается только более новым южным мостом, последние две - имеют одинаковый и без проблем перешиваются друг в друга.

Обсуждение на overclockers.ru.

Другие решения

Asrock 775i65G R3.0

Практически аналогична ConRoe865PE, также поддержка всех Core2 (хотя про квады в спецификации не написано), DDR1.

Asrock 775i65G R2.0

Практически аналогична ConRoe865PE, также поддержка всех Core2 (хотя про квады в спецификации не написано), DDR1.

Asrock 775i65G R2.0

Обе платы используют чипсет Intel 865G.

Asus P5PE-VM

Обе платы используют чипсет Intel 865G.

Asus P5PE-VM

Чипсет Intel 865G. Официально не держит квады. Самый максимум X6800. Для платы существует модифицированный BIOS, значительно расширяющий её возможности.

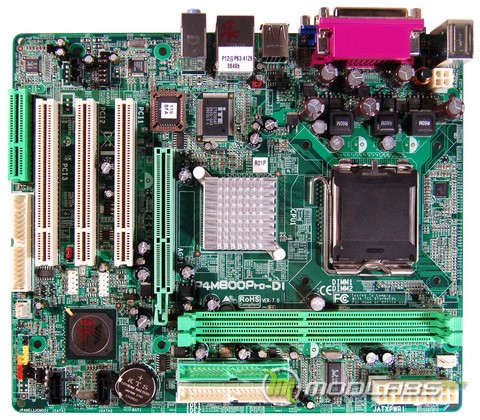

Biostar P4M800Pro-D1 Ver. 7.x

Чипсет Intel 865G. Официально не держит квады. Самый максимум X6800. Для платы существует модифицированный BIOS, значительно расширяющий её возможности.

Biostar P4M800Pro-D1 Ver. 7.x

Северный мост - VIA P4M800 Pro. Последний BIOS датируется серединой 2007 года, потому плата наверняка не поддерживает Penryn. Таким образом, её предел - X6800.

Gigabyte GA-8I865GME-775-RH

Северный мост - VIA P4M800 Pro. Последний BIOS датируется серединой 2007 года, потому плата наверняка не поддерживает Penryn. Таким образом, её предел - X6800.

Gigabyte GA-8I865GME-775-RH

Северный мост - Intel 865G. Ревизии 2.0, 3.9 и 6.6 поддерживают Core2 65nm, последняя ревизия 6.6 - квады до QX6800 (про поддержку QX6850 не говорится, хотя по идее должен а пониженной шине). Последний BIOS, датирован 2007 годом, т.е. поддержки Penryn наверняка нет.

Визуальные отличия между ревизиями платы можно изучить на следующем картинке:

Северный мост - Intel 865G. Ревизии 2.0, 3.9 и 6.6 поддерживают Core2 65nm, последняя ревизия 6.6 - квады до QX6800 (про поддержку QX6850 не говорится, хотя по идее должен а пониженной шине). Последний BIOS, датирован 2007 годом, т.е. поддержки Penryn наверняка нет.

Визуальные отличия между ревизиями платы можно изучить на следующем картинке:

Северный мост - VIA P4M800 Pro. Поддерживает только Pentium Dual-core E2xxx и Core2 Duo E4xxx. Официально не поддерживается даже E6xxx, не говоря уже про квады и Penryn.

В порядке рабочего бреда стоит также упомянуть следующие платы:

Северный мост - VIA P4M800 Pro. Поддерживает только Pentium Dual-core E2xxx и Core2 Duo E4xxx. Официально не поддерживается даже E6xxx, не говоря уже про квады и Penryn.

В порядке рабочего бреда стоит также упомянуть следующие платы:

Эти ревизии поддерживают Pentium Dual-core E2200/2220 и Core2 Duo E4300. Больше хорошего про них говорить не стану, да и не могу.

Рекомендуемые процессоры.

Следует напомнить, что чипсет должен работать с максимальной частотой и независимо от памяти (уметь менять делители памяти). На процессор, в большинстве случаев, должно быть повышено напряжение, что возможно только модификациями материнских плат. Вольтмод чипсета также рекомендуется в некоторых случаях. С процессорами, как и везде, два варианта. Разгон по шине и свободный множитель.

Разгон по шине. За точку отсчёта возьмём 300 МГц по шине, что для большинства матерей и на Intel и на VIA вполне реально. Для достижения максимального эффекта нужна низкая номинальная шина, высокий множитель и как можно бОльший кэш. Обращаю отдельное внимание, что речь идёт о теоретическом пределе разгона по шине, исходя из предела в 300МГц для материнской платы. Соотносите данные с объективной реальностью - что на E5800 вы не достигнете шины 300, поскольку частота 4800МГц на воздухе для E5xxx - недостижима. Ближе к реальности - около 4ГГц, для E4xxx - 3,7-3,9ГГц. Для E8400 реально уйти выше названной частоты, поскольку 300МГц взято из 99% гарантии работы, а на деле платы могут 320МГц, а порой и выше. В идеале - проверяйте сперва свои процессоры на приличных материнских платах на предмет разгонного потенциала, отношения к повышению напряжения, FSB wall и т.п. 2 ядра, 2 кэш, 200 шина Самый простой и бюджетный вариант.

2 метра кэша шина 200(800) МГц. Множитель 12/13. С разгоном до 300 по шине предельная частота 3600/3900 МГц.

Всё те же унылые 2 метра кэша, та же шина, меньший техпроцесс, но повыше множители – 15/16 и получше производительность. Предельная частота 4500/4800 МГц. 2 ядра, 3 кэш, 266 шина

Множитель 11/11,5. С разгоном, соответственно, 3300/3450 МГц. И неизвестно, как поведёт себя мать с дробным множителем в случае с E7600. 2 ядра, 6 кэш, 333 шина

Множитель 10, что с обсуждаемой частотой шины даёт 3000 МГц. Обладая могучим кэшэм в 6 метров он может обогнать все вышеописанные процы в 3дмарках, если конкретная карта в тесте не упирается в производительность процессора. 4 ядра, 8 кэш, 266 шина

Наверное идеальный вариант из дешёвых квадов, если выбирать только из Intel. Точно поддерживается большинством матерей (официально не поддерживается 775Dual-VSTA и P5PE-VM). Предельная частота 3000 МГц. 8 метров кэша и 4 ядра для AGP вполне круто в ядрозависимых марках (3DMark06). Разгон с множителем

Лютая интеловская экзотика, скорее даже исключение из правил. Свободный множитель. По умолчанию 11, шина 266. К сожалению, кэш всего 2 метра. На воздухе процессор полностью аналогичен E5700/5800, поскольку сверхвысокие множители E6500K недостижимы из-за слишком большой итоговой частоты (E6500K гонится как E5200-5800, т.е. 4,5-4,7 ГГц на воздухе не может, как E8400-8600) Из шести штук XE процов под 775 интересны только три с половиной.

- QX9770 - топовый процессор. Даже номинальная шина недостижима на обсуждаемых материнских платах, потому работать он будет на меньшей шине. По сути, для нас он является Wolfdale со свободным множителем, от 4-х ядер толку около нуля.

- QX9650 - то же самое, но дешевле. Потому, если не жалко денег, рекомендуется к приобретению, как лучший для тестов AGP как минимум на Intel.

- X6800 Единственный в линейке с двумя ядрами. Шина 266, но настораживает всего 4 метра кэша. Что удивительно, на данный момент на ебее дешевле, чем более унылый E6500K, о котором выше.

- QX6700 8 кэша, 266 шина.

Итоговые рекомендации:

- Если хватает денег и не жалко - QX9770/9650, получаем Wolfdale с шестью метрами кэша со свободным множителем

- Если денег поменьше - берём E5300-5800 (с младшими придётся чуть больше выжать шину, чтобы достичь предела камня), в связку рекомендуется взять E8400/8600 для прироста в нетребовательных к мощности CPU случаях

- То же, но с мощным криогенным охлаждением и желанием не быть как все - вместо E5800 ищем E6500K

- Самый простой вариант из конкурентоспособных - E4600/4700

Платформа AMD

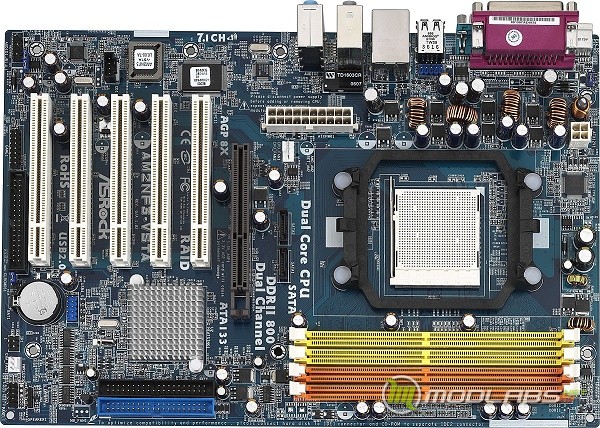

Классическая схема - южный мост NVIDIA nForce3 250, при этом разведена память DDR2 и поддерживаются Phenom II. Плата не поддерживает разблокировку ядер, т.е. если вы собрались гонять 3DMark06 на 4-х ядрах - вам нужен Phenom II X4. ALiveDual-eSATA2

Более извращённая схема, использующая в качестве чипсета связку ULi (купленная NVIDIA) M1695 + nForce3 250, а потому обладающая PCI-E и AGP портами, в остальном идентичная AM2NF3. Также не поддерживает разблокировку ядер. Процессоры

- AMD Phenom II X2 555-570 Black Edition

- AMD Phenom II X4 955-980 Black Edition

Желательно искать процессоры степпинга C3, по причине их более высокого разгонного потенциала.

Начало эпохи PCI-Express

Настало время, когда даже пропускной способности интерфейса AGP 8x перестало хватать, да и назрела необходимость замены старому PCI. Тогда-то и появился 3GIO (3rd generation I/O - система ввода-вывода третьего поколения) с кодовым названием Araphoe. То, что сейчас известно как PCI-Express. Когда стандарт был принят, Intel возвестила, что следующий виток эволюции (в лице чипсетов i915P/925X) будет сопровождён полной сменой инфраструктуры - socket 478 на socket T (AKA LGA775), DDR1 на DDR2, AGP на PCI-Express. Производители GPU, имеющие чипы с интерфейсом AGP быстро обновляют свои решения - ATI выпускает Radeon X-серии с родной поддержкой PCI-E, NVIDIA создаёт двухсторонний переходной мост HSI, позволяя производителям адаптировать чипы с интерфейсом AGP для стандарта PCI-Express, и даже XGI создаёт свой переходной мост. Переходной мост Rialto создала и компания ATI, но использовался он только для создания AGP-версий PCI-E видеокарт.

XGI XG47

Radeon 3850 AGP

Отдельно отличилась NVIDIA - чип NV40, выпущенный под именем Geforce 6800GT/Ultra, имел интерфейс AGP и попал как раз в момент появления PCI-Express. Вместо того, чтобы воспользоваться тем же решением, что в Geforce PCX и распаять на плате мост HSI, NVIDIA распаивает HSI прямо на подложке GPU! Решение получило название NV45, но недолго просуществовало, уступив место NV41 и NV42, имевшим врождённую поддержку PCI-E.

В это переходное время, как обычно и бывает, начали появляться решения, стремящиеся помочь тем, кто не попадал в эволюционный виток, навязанный Intel - т.е. тем, кто имел мощную AGP видеокарту и хотел обновить старую AGP систему, либо наоборот, имел AGP платформу, не уступающую в производительности новой LGA775, но хотел обновить видеокарту.

Были созданы и продемонстрированы версии карт, обладающие двумя интерфейсами - как AGP, так и PCI-Express.

В это переходное время, как обычно и бывает, начали появляться решения, стремящиеся помочь тем, кто не попадал в эволюционный виток, навязанный Intel - т.е. тем, кто имел мощную AGP видеокарту и хотел обновить старую AGP систему, либо наоборот, имел AGP платформу, не уступающую в производительности новой LGA775, но хотел обновить видеокарту.

Были созданы и продемонстрированы версии карт, обладающие двумя интерфейсами - как AGP, так и PCI-Express.

MSI Geminium-VIII, основанная на Radeon X800XL. Подробные фото на overclockers.ru

HIS X1600 Pro

Переходники

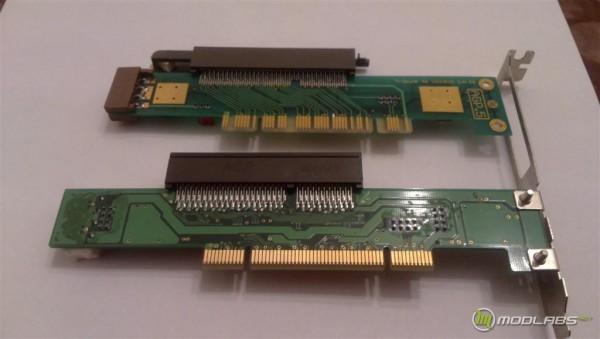

Albatron ATOP Поскольку мост HSI работает в обе стороны, то идея переходника, можно сказать, витала в воздухе. И была воплощена компанией Albatron, выпустившей переходник Albatron ATOP (AGP To PCI-E).

Система с переходником Albatron ATOP в действии

Система с переходником Albatron ATOP в действии

Казалось бы, идеальный вариант для тестирования AGP карт в PCI-E материнских платах. Но ограничения его работы сделали его практически непригодным для использования:

- Очень ограниченный список поддерживаемых карт (Geforce 2, являющийся ближайшим родственником поддерживаемой Geforce4 MX, не запустился. Равно как ни одна карта ATI)

- Из-за джамперов, задающих, видимо, Dev_ID страпы, карта определяется драйверами и GPU-Z как соответствующая PCX, т.е. имеющая интерфейс PCI-E, а не AGP.

AGP 2x to PCI66 Такой переходник был сделан не один, но из последних вариантов - это версия trevormaco под названием AGP2PCI, где сделан простой электрический переходник AGP в шину PCI. В режиме PCI66, разъём AGP будет работать в режиме AGP 1x (т.е. без мультиплексирования, но на шине 66МГц). Разрабатывался для видеокарт Voodoo 6000, потому имеет соответствующий ценник и разъём стандарта AGP 2x. Поскольку PCI, то поддерживаются только 3.3В карты.

Переходник AGP2PCI

Система на базе переходника AGP2PCI и 3dfx Voodoo 5500 AGP

Платформа для AGP 2x карт, заключение

Если AGP в целом имеют небольшой запас очков, которые можно заработать, то AGP 2x и вовсе неблагодарное в этом смысле занятие. Помимо экзотики с переходником AGP2PCI, также существуют и платформы для работы с такими картами. В силу того, что материнские платы с поддержкой AGP 8x не поддерживают 3.3В карты, для тестов старых AGP 2x карт приходится использовать материнские платы с универсальным разъёмом AGP, обладающие поддержкой только AGP 4x.

Для платформы Intel подойдут платы на следующих чипсетах:

- SiS 645

- VIA P4X266E

Для AMD топовым чипсетом является VIA KT333, который и используется в большинстве категорий, тем более, что многие процессоры socket A обладают свободным множителем.

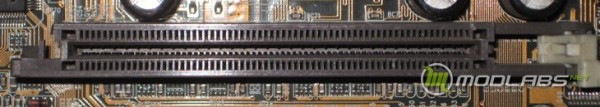

Карты с интерфейсом AGP 2x имеют прорезь в отличном от слота AGP 8x месте, потому физически в указанные ранее платы, не влезут. Но влезут в универсальные AGP 4x платы. Существуют также 1.5В AGP 4x платы, у которых прорезь присутствует там же, где у AGP 8x плат, да и с совместимостью те же ограничения (т.е. 3.3В AGP 2x они не принимают).

AGP 2x разъём

универсальный (без ключей) AGP 4x разъём; всеядный

AGP 4x 1.5В разъём или AGP 8x разъём; не принимает AGP 2x карты

Заключение

Надеюсь, данная статья помогла ответить на интересующие вопросы по бенчингу AGP карт, открыла что-то новое или освежила забытое. Хочу высказать благодарность в первую очередь XSS, который в своё время данный вопрос и поднял и начал работу по упорядочиванию имеющихся знаний.

Также выражаю благодарность участникам команд (думаю, сами поймёте, кому): Always More Digital, Hardware Hackers, Team MXS ModLabs.net, Team Russia, XtremeLabs.org и просто вольным оверклокерам, если кого-то забыл. Надеюсь, это будет первой ласточкой подобных статей.

Обсуждение статьи ведётся в теме форума.

Магия AMD FX в 3D или Новогоднее Visherie. Часть 2.

Рубрика: Разгон и модификации | Процессоры и материнские платыМетки: AMD | Cooler Master | FX | Radeon | Vishera | вода | воздух | разгон | сухой лёд | тестирование

Дата: 08/01/2013 23:06:01

В первой части обзора процессора FX 8350 от AMD, мы ознакомились с архитектурой Piledriver и провели её сравнение с предшественниками и одним из конкурентов. Пришло время дополнить наш обзор. Сегодня мы детально изучим разгонный потенциал AMD FX 8350 при использовании различных видов охлаждения, а так же проведем тестирование производительности в 3D приложениях.

Для оценки разгонного потенциала FX 8350 и дальнейшего тестирования, использовался открытый тестовый стенд, со следующей конфигурацией:

- Материнская плата: ASUS SABERTOOTH 990FX (AMD 990X, AM3+);

- Процессор: AMD FX-8350

- Охлаждение CPU: Воздух, Вода, Сухой Лед

- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

- Видеокарта: Эталонный образец AMD Radeon HD 7970;

- Оперативная память: Kingmax Memory 2x2 Гбайт PC3- 10700H (DDR3-1600);

- Накопитель: Seagate ST3250410AS 250 Гбайт;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Ultimate SP1;

- Версия драйвера: Catalyst 12.11 Beta 8.

Разгон.

На итоговую частоту процессора после разгона, кроме его персонального частотного потенциала, влияет целый ряд факторов, таких как тип и эффективность выбранного охлаждения, подаваемое напряжение, а также ряд других, не менее важных факторов. Сегодня основной целью экспериментов с процессором AMD FX 8350, является получение приближённых результатов разгона с использованием разных типов охлаждения. Мы полагаем, что эти результаты, будут примерно справедливы при разгоне любого другого экземпляра FX 8350, на них можно опираться как на некий ориентир.

Все эксперименты с частотой производились непосредственно из BIOS материнской платы, мы не использовали программный оверклокинг из Windows. Разгон осуществлялся путем повышения множителя и напряжения на ядрах CPU. Частота CPU/NB и HT Link Speed были зафиксированы на 2400 МГц и 2600 МГц соответственно. Значение параметра CPU Vcore Load Line Сalibration устанавливалось в значение High, именно в этом режиме напряжение в нагрузке было максимально близко к установленному. Система питания процессора постоянно охлаждалась одним 120 мм кулером. Стабильность процессора определялась с помощью программы LinX 0.6.4, наконец температура процессора контролировалась утилитой ASUS Thermal Radar.

В прошлый раз мы убедились, что боксовое охлаждение не справляется даже с небольшим разгоном AMD FX 8350. Те, кто выбирает процессоры AMD априори умеют считать деньги, так что на наш взгляд, установка топовой системы воздушного охлаждения в системе с флагманским процессором FX в большинстве случаев не уместна, так как покупка лучшего суперкулера ведёт к необоснованному удорожанию системы в целом. C нашей точки зрения, куда логичнее использовать средний по цене охладитель и постараться добиться с его помощью хороших результатов разгона. Мы решили остановится на решении от Cooler Master и выбрали охладитель Hyper 212 Plus. Его стоимость приблизительно в два раза меньше лучших суперкулеров, доступных на рынке. При использовании Hyper 212 Plus мы получаем заметное улучшение температурного режима процессора в номинале и неплохие возможности для разгона. И ещё, Hyper 212 Plus имеет массу аналогов от других производителей, цена которых находится примерно на том же уровне, а значит для рядового пользователя результаты, полученные на этой СО будут весьма полезны.

Ещё отметим, что помимо оверклокинга также существует такое понятие как “антиразгон”, также называемый “даунклокингом”. В этом случае частота и напряжение процессора понижаются с целью уменьшения тепловыделения, что позволяет собирать более тихие и энергоэффективные системы. Мы так же проверим на что способен наш процессор при уменьшении напряжения.

Разгон. Один шаг множителя изменяет частоту AMD FX 8350 на 100 МГц. Добиться меньшего шага частоты возможно только с помощью регулировки частоты шины. Мы не будем заострять наше внимание на подгоне частоты под точный максимум, поскольку в этом случае потеряется не только драгоценное время, но и смысл материала, ведь мы хотим узнать примерный частотный потенциал всех выпускаемых процессором серии FX 8350, а не конкретного экземпляра, шаг в 20-50 МГц не актуален.

Воздушное охлаждение позволило нам дойти до стабильной частоты в 4700 МГц. Для перехода на более высокую ступень требовалось дальнейшее повышение напряжения, однако, к сожалению, наш кулер не справился с этой задачей. Температура нашего экземпляра AMD FX 8350 достигала значения в 70°C и система выключилась после срабатывания термозащиты, “вшитой” в код ASUS Thermal Radar.

Чтобы продолжить эксперименты с разгоном мы перешли на систему жидкостного охлаждения. В основе нашей СВО находятся компоненты, произведённые компанией ProModz:

- Ватерблок: CPU V3+;

- Помпа: Laing DDC-1plusT;

- Резервуар: R525;

- Односекционный радиатор;

Наша система водяного охлаждения так же относится к средней ценовой категории. Её слабым местом является односекционный радиатор, который рассеивает не так много тепла, как его двух или трёхсекционные собратья. Влияние этого фактора в нашем случае мы постарались сведено к минимуму, помимо процессорного водоблока в контуре отсутствовали прочие источники тепла, например водоблоки для чипсета или видеокарты – только CPU.

Интересно, что СВО не очень сдвинула частотный потенциал FX 8350. Лишь на одном напряжение (1.45В) стабильная частота увеличилась на 100 МГц (для точности мы проверяли стабильность несколько раз – всё верно), а также нам удалось сделать ещё два шага в значении множителя, благодаря чему процессор смог работать при частоте 4900 МГц, и напряжении 1.6В.

К сожалению, заветная частота в 5000 МГц так и не была покорена. Ранее мы обсуждали слайд, в котором была указана возможность работы процессоров Vishera серии FX на частоте 5000 МГц . В реальности, к сожалению, хоть легкие тесты и проходили на этой частоте до конца, полной стабильности добится нам так и не удалось. Конечно, лимит напряжения ещё не исчерпан, да и систему охлаждения можно выбрать посерьёзней, но вот воспользоваться “педалью газа” при использовании системы охлаждения среднего класса в большинстве случаев не получится. Полученные результаты весьма неплохи, но мы всё-таки не рекомендуем для повседневной работы поднимать напряжение выше 1.5В, по крайней мере на среднего класса СО.

Итак, мы проверили наш экземпляр AMD FX 8350 под воздухом и водой, собрав при этом неплохую “пачку” результатов. У вас, конечно, всё может быть иначе, но, по идее, разброс стабильной частоты (при грамотном следовании законов оверклокинга и наличии похожей конфигурации) не должен составлять более 80 - 100 МГц, по крайней мере в большинстве случаев. На всякий пожарный оговоримся, что ни мы, ни кто-либо, не может гарантировать, что ваш процессор заработает на частоте, отличной от номинальной, так что, если что-то не получается, в первую очередь надо винить себя и свой экземпляр процессора J

Перед тем, как сказать о возможностях разгона FX 8350 под сухим льдом, скажем пару слов о даунклокинге. По нашему мнению, в случае с FX 8350 эта операция не имеет особого смысла, при понижении напряжения порог стабильной частоты падает весьма существенно, а вот температура – нет, наш камень охладел всего на 5 градусов в нагрузке. Быть может, точнее, скорее всего, отключение ядер повлияло бы на результат, но мы не стали тратить время на проверку этих доводов, куда нужнее попробовать “Visher’у со льдом”.

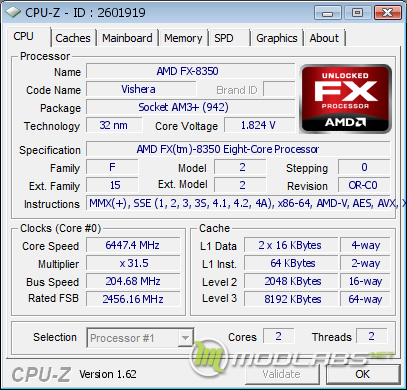

Для экстремального разгона использовался азотный стакан, роль охладителя играл сухой лёд в связке с ацетоном. Такая смесь позволила заморозить процессор приблизительно до -60°C. Максимальная частота для скриншота составила 6447.42 МГц. Чтобы получить такой результат, пришлось оставить активными лишь два ядра и повысить напряжение до 1.824В.

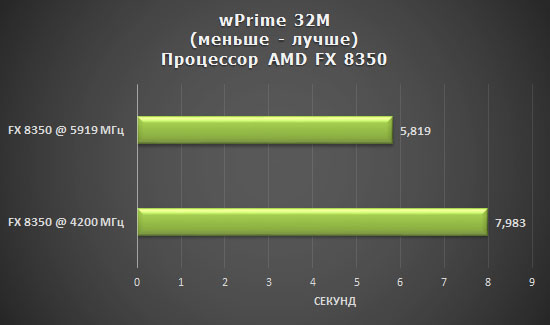

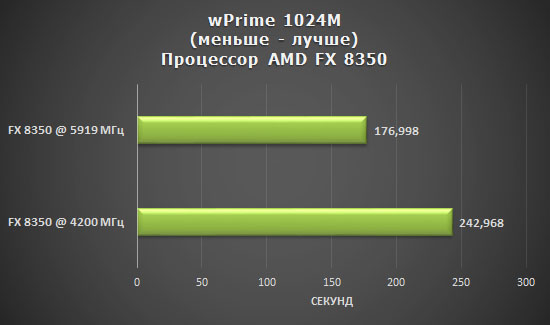

Тесты wPrime 32m и 1024m были пройдены на частоте 5919Мгц с восьмью активными ядрами. Ниже приведены графики для сравнения с результатами при номинальной частоте процессора.

Что тут ещё добавить? Для полного раскрытия потенциала камней FX нужен жидкий азот или жидкий гелий, сухого льда явно маловато, впрочем, это справедливо для всех без исключения процессоров. При случае мы обязательно проверим свежие камни AMD под азотом, а сейчас переходим к 3D.

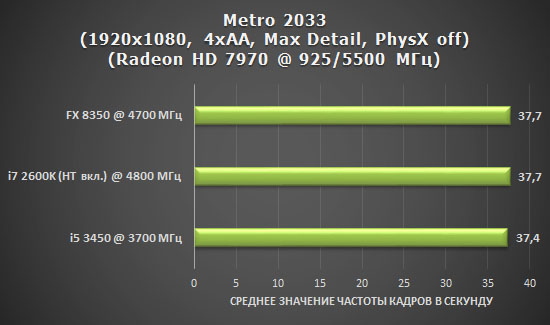

Тестирование в 3D

Для сравнения высокопроизводительных процессоров в 3D приложениях был необходим судья, который расставит все по своим местам. Сегодня им будет референсная AMD Radeon HD 7970. Во время тестирования видеокарта работала на рекомендованных производителем частотах – 925/5500 МГц.

В тестовом стенде использовались следующие комплектующие:

- Материнские платы:

- ASUS SABERTOOTH 990FX (AMD 990X, AM3+);

- ASUS P8P67 (Intel P67, LGA1155);

- Biostar Hi-Fi Z77X (Intel Z77, LGA1155) ;

- Процессоры:

- AMD FX-8350;

- Intel Core i7 2600K;

- Intel Core i5-3450;

- Охлаждение CPU: Cooler Master Hyper 212 Plus;

- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

- Видеокарта: AMD Radeon HD 7970;

- Оперативная память: Kingmax Memory 2x2 Гбайт PC3- 10700H ( 9-10-9-27 DDR3-1866);

- Накопитель: Seagate ST3250410AS 250GB ;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM)

- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Ultimate SP1;

- Версия драйвера: Catalyst 12.11 Beta 8.

После анонса процессоров Vishera, в комvентариях ко многим статьям встречались отзывы следующего содержания «А вот если разогнать…., то процессоры Intel будут вообще вне конкуренции». Проверим. В сегодняшнем тестировании будут принимать участие только максимально разогнаные процессоры. Это позволит выяснить, что же получет пользователь разгоняющий свою систему. Для тестирования в 3D процессоры работали на стабильных для воздушного охлаждения частотах. Все энергосберегающие функции были выключены, частота процессора фиксировалась на одном значении.

- AMD FX 8350 - стабильная частота составила 4700Мгц;

- Intel Core i7 2600K- разогнался до 4800Мгц технология Hyper-Threading не выключалась;

- Intel Core i5 3450- максимальная стабильная частота составила 3700Мгц;

Для минимизации погрешности каждый тест запускался по три раза, в таблицах отображены средние арифметические значения.

3DMark06

3DMark Vantage - Performance

3DMark11 – Performance

3DMark11 – Extreme

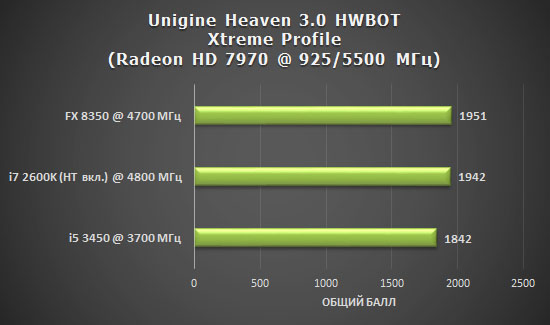

Unigine Heaven HWBOT - Xtreme Preset (DX11)

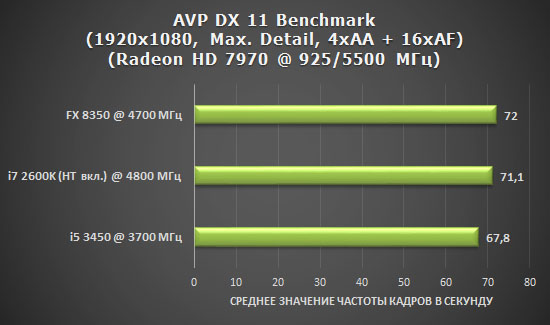

AVP Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark

1920 x 1080/Very High/High/16/SSAO On/TS On/AS On/4X.

Metro 2033

Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: MSAA 4X; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Disabled; Tesselation: Enabled; DOF: Enabled.

Resolution: 1920 x 1080, Preset ULTRA, Anisotropic Level:16.

Resolution: 1920 x 1080, Preset ULTRA, Anisotropic Level:16.

Sniper Elite V2 Benchmark

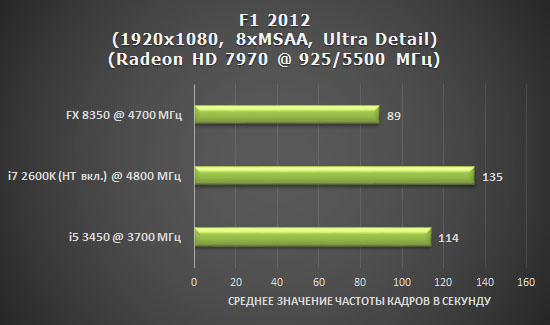

F1 2012

Встроеный бенчмарк. Настройки: 1920x1080, 8x MSAA, Preset ULTRA.

PLA Unreal 3 Engine DirectX 11 Benchmark

Выводы.

Итак, после оценки результатов тестов пора делать вывод о достижениях камня AMD FX 8350. Для этого, помимо наших результатов, нам понадобятся данные о розничной стоимости участников тестирования.

На момент публикации материала, средняя розничная стоимость процессоров по данным Яндекс Маркета составила:

- Intel Core i7 2600K - 10030 рублей;

- Intel Core i5 3450 - 6388 рублей;

- AMD FX 8350 - 6388 рублей;

Процессор Core i7 2600K хоть и оказывается более проворным в большинстве 3D приложений, вряд ли стоит своих денег, с нашей точки зрения разница в цене с AMD FX 8350 не оправдывает перевес в производительности, взгляните ещё раз на эти результаты и данные, полученные в нашей прошлой статье. Основным конкурентом для AMD FX 8350 можно считать, пожалуй, Core i5 на базе Ivy Bridge. Этот процессор может похвастать аналогичной ценой и неплохой производительностью, но... В новых приложениях с поддержкой многопоточности этот камень уступает продукту AMD по производительности, да и процесс разгона AMD Vishera проходит куда более интересно, ведь он полностью "свободен", в то время как конкурент лишён каких-либо оверклокерских функций, максимум, что мы смогли сделать, так это форсировать множитель силами материнской платы. В общем, решать конечно вам, но наш выбор - FX 8350.

Чтобы обсудить материал в нашем форуме, перейдите по ссылке.

Четверо из ларца чуть-чуть разные с лица. Обзор четырёх ускорителей AMD Radeon HD 7770

Рубрика: Видеокарты | Разгон и модификацииМетки: AMD | Black Edition | HD 7770 | HIS | IceQ | PCS+ | PowerColor | Radeon | Sapphire | Vapor-X

Дата: 15/10/2012 01:20:02

Всем известно, что производители видеокарт делят свои продукты на 3 основных класса – low, middle и hi-end. В своей практике я не раз занимался выбором видеокарт из всех вышеозначенных категорий. При выборе самой недорогой платы, я расставлял приоритеты следующим образом: цена, уровень шума системы охлаждения, количество портов вывода и, наконец, производительность. Всё достаточно просто. Покупка hi-end продукта, на мой взгляд, так же не отличается особой сложностью, ведь «Король трона» должен быть одним единственным, разумеется, пока его не свергнет очередной преемник. А вот в среднем ценовом сегменте, как мне кажется, нынче между производителями ведется самая ожесточённая борьба за кошелёк покупателя. Сейчас этот сегмент рынка можно считать самым прибыльным. На полках магазинов можно встретить различные варианты карт с уникальными системами охлаждения, применяется заводской разгон, также существует целая армия карт с уникальным дизайном PCB, отличным от эталона. Глаза разбегаются, а ведь еще по цене вполне могут подходить подешевевшие hi-end карты прошлого поколения!

В данный момент для среднего ценового сегмента компания AMD предлагает ускорители Radeon HD 7770. Сегодня мы рассмотрим несколько версий этого ускорителя от разных производителей и попытаемся выбрать лучшего из них. Кроме того, нам предстоит сравнить новинки с более дорогим представителем предыдущего поколения – Radeon HD 6870, который так же позиционируется в “верх середины” и оценить сможет ли новинка хоть как-то потягаться с эти представителем графики AMD прошлого поколения, хотя бы после разгона.

Перед глазами 4 коробки, не знаю, с какой карты начать. J Сложный выбор мне помог сделать близкий человечек, сказав волшебные слова «Ничего не понимаю в ваших железках, а вот коробочки мне разглядывать нравится». Я попросил расставить их в порядке субъективной привлекательности, ведь согласитесь, часто мы делаем выбор, оценивая в первую очередь обертку. В итоге получилось вот что: «Красивая машинка, она лучше всех! Она победит» - номер 1, «Зима, Новый Год, хочу скорее праздник» - номер 2, «Черная коробка, загадочная. Вполне возможно, что внутри всё круто» - номер 3 и замыкает список «Тетя в страшной маске…» - номер 4. Вот именно в таком порядке и будем рассматривать героев нашего обзора.

PowerColor HD 7770 PCS+

(«Красивая машинка, она лучше всех! Она победит»). На упаковке действительно изображён гоночный болид. Имеется отметка о возможности подключения четырех мониторов, так же карта принадлежит к “клану” так называемых “GHz Edition”. С обратной стороны мы видим перечень наград, и описание системы охлаждения.

В комплект поставки входят:

- Графический ускоритель PowerColor Radeon HD 7770 PCS+;

- Инструкция по установке карты;

- Диск с драйверами;

- Переходник DVI-to-VGA;

- Мостик CrossFire.

Коробочки и комплекты поставки это хорошо, но давайте взглянем на карту. Кожух системы охлаждения окрашен в черный цвет, изящности дизайну добавляет красная полоса, автомобильная тематика из оформления коробки вполне нашла продолжение в дизайне этой СО. Система охлаждения карты – двухслотовая, а значит, плата будет занимать соседний порт на материнской плате.

Для вывода изображения используются следующие выходы:

- Один DVI-I (Dual-Link);

- Одни HDMI;

- Два mini Display Port.

Рассмотрим кулер более пристально: он представляет собой низкопрофильный алюминиевый радиатор с одной тепловой трубкой, припаянной к основанию. К этому радиатору с помощью четырех болтов крепится кожух, на котором находится вентилятор Apistek GA8202U. В автоматическом режиме скорость вращения Apistek GA8202U составляет 1300-4000 об/мин. На фоне коробочного вентилятора процессора AMD кулер PowerColor Radeon HD 7770 начинает выделяться своим шумом примерно с 30% от максимальной скорости вращения. Температура GPU в режиме простоя составляла 30 градусов Цельсия, при этом кулер работал на скорости 1420 об/мин. Для тестирования системы охлаждения применялась программа FurMark 1.10.0 в режиме Burn-in benchmark в разрешении 1920x1080. Максимальная температура графического ядра составила 58 градусов, при этом кулер раскрутился до 1963 об/мин (44% от максимума) и был отчетливо слышен на фоне остальных компонентов системы. При 100% скорости звук был слышен даже в соседних комнатах.

Особо отмечу, что здесь и далее для тестов температуры я использовал одну из лучших термопаст - Arctic Cooling МХ-2.

Теперь пару слов о самой плате. Перед нами печатная плата референсного дизайна, изготовленная на текстолите чёрного цвета. Малое количество распаянных элементов немного смущает, как правило производитель не оставляет много пустых мест, тут - иначе.

В качестве GPU используется 28-нм чип Cape Verde XT, площадь кристалла составляет 123 кв. мм. Графический процессор содержит 640 потоковых процессоров, 40 текстурных блоков и 16 блоков растеризации. На рассматриваемой видеокарте GPU был выпущен на 23 неделе 2012 года. Общий объём памяти составляет 1Гб. На плате установлено четыре чипа ELPIDA W2032BBBG-50-F стандарта GDDR5

Система питания GPU трехфазная. В качестве ШИМ-контроллера используется L6788A производства STMicroelectronics, допускающий программное управление напряжением GPU с помощью специальных утилит. Для каждой фазы используется три мосфета 4935Na. Так же на фото можно разглядеть еще одну фазу для питания MEM PLL.

Для питания памяти используется однофазная система основанная на ШИМ-контролере APW7165C.

Карта имеет заводской разгон с 1000 до 1150МГц для GPU и с 1150 до 1250МГц для памяти. Это уже составляет +15% к стандартной частоте GPU и +8% к стандартной частоте памяти. Посмотрим, насколько еще нам удастся разогнать данный экземпляр видеокарты, но для начала ознакомимся с ее «сестричками».

HIS Radeon HD 7770 IceQ

(«Зима, Новый Год, хочу скорее праздник») Упаковка выполнена в сине-белых тонах, узоры из инея однозначно намекают на хорошую систему охлаждения J. Мне кажется, эта коробка будет отлично смотреться под ёлочкой.

Хочется отметить внутреннюю компоновку аксессуаров, все упаковано очень аккуратно и надежно. Открывая коробку, сложилось впечатление, будто я открываю ценный подарок.

Всё, конечно, красиво, вот только сам комплект поставки можно назвать стандартным. В него входят:

- Карта;

- Инструкция по установке карты;

- Два диска с драйверами и утилитами;

- Переходник DVI-to-VGA;

- Наклейка HIS.

Не понятно, по какой причине отсутствует мостик CrossFire. Ставьте маленький минус, если вы собираетесь создавать систему на основе двух HD 7770 этого производителя.

По габаритам карта от HIS идентична решению от PowerColor.

Для вывода изображения можно использовать следующие выходы:

- Один DVI-I (Dual-Link);

- Одни HDMI;

- Два mini Display Port.

Система охлаждения состоит из более массивного радиатора, чем мы видели на продукте PowerColor. Здесь впаяны уже две тепловые трубки. Вентилятор вмонтирован непосредственно к кожух системы охлаждения. Радиатор вкладывается в кожух и прижимается двумя пластинами. Температура GPU в состоянии покоя составляет 29°C, при этом шум кулера никак не выделяется ухом на фоне BOX-кулера для процессора AMD FX. При запуске FurMark, GPU прогрелся до 76°C, в это время кулер работал в автоматическом режиме на 45% от максимальной скорости вращения и здесь он уже начал вносить свой вклад в общий шум системы, выделяясь на фоне остальных компонентов.

Удивительно, но при первичном осмотре система охлаждения подавала большие надежды, однако в итоге она проигрывает в 18 градусов относительно простенькому радиатору карты от PowerColor. Причиной проигрыша, как мне кажется, оказалось недостаточно качественно обработанная поверхность радиатора, плохо контактирующая с кристаллом GPU. Также отмечу, что между тепловыми трубками и основанием радиатора остались большие зазоры. Если наносить термопасту тонким слоем, то контакт в местах зазоров и вовсе отсутствовал! Данный недочет можно считать значительным.

Расположение элементов и система питания ни чем не отличается от карты PowerColor, разве что PCB имеет синюю окраску.

На данной плате установлен чип Cape Verde XT выпущенный на 11 недели 2012 года. В отличии от карты PowerColor, GPU имеет защитную рамку, а это несомненно добавит надежности при установке любой системы охлаждения. Общий объем памяти составляет стандартный гигабайт, но в отличие от решения PowerColor чипы памяти произведены компанией Hynix и несут маркировку H5GQ2H24MFR T2C. Позже мы посмотрим, как такое решение скажется на разгонном потенциале карты.

Заводские частоты карты составляют 1170МГц для ядра и 1250МГц для памяти.

XFX R7770 Black Edition

(«Черная коробка, загадочная. Вполне возможно, что внутри всё круто»)

Коробка выполнена в тёмных тонах, сочетание черного и золотого цветов выглядит очень эффектно. В описании карты перечислены все используемые технологии и отмечены полученные награды.

Комплект поставки данной карты оказался самым богатым, вот только нужны ли все эти бумажечки... На меня не угодишь, то много, то мало J Список аксессуаров, вошедших в комплект XFX R7770 Black Edition:

- Карта XFX R7770 Black Edition;

- Инструкция по установке карты;

- Диск с драйверами;

- Переходник DVI-to-VGA;

- Мостик CrossFire;

- Знаменитая табличка на дверь «DO NOT DISTRIB»;

- Две рекламные брошюрки продуктов XFX;

- Памятка о поддержке продукта;

- Наклейка XFX.

Данная карта так же отличается от уже рассмотренных решений только системой охлаждения.

Для вывода изображения используются уже знакомые нам выходы:

- Один DVI-I (Dual-Link);

- Одни HDMI;

- Два mini Display Port.

Мелочь конечно, но на крепёжной рамке XFX R7770 Black Edition нанесён символ XFX.

Система охлаждения состоит из медного основания, с припаянными к нему алюминиевыми ребрами, которые, в свою очередь, продуваются двумя кулерами работающими в диапазоне 1450-4300 об/мин. Кожух системы охлаждения не оказывает направляющего эффекта, в результате воздушный поток не полностью проходит сквозь рёбра радиатора, а расходится по сторонам. Температура GPU в простое составляет 31°C, максимальная температура GPU после прогрева поднялась до 67°C, при этом кулеры работали на 31% своей максимальной мощности. Шум СО не различим на фоне остальных компонентов системы вплоть до 45%. При 100% скорости вращения вентиляторов система охлаждения XFX R7770 Black Edition оказалась самой тихой среди уже протестированных ускорителей. Достойный результат.

Разводка платы и устройство её системы питания идентична рассмотренным ранее продуктам, так что описывать здесь нечего.

Графический чип XFX R7770 Black Edition выпущен на 1 неделе 2012 года, можно сказать новогодний GPU J Установленная память Hynix H5GQ2H24MFR T2C уже встречалась нам ранее на плате HIS. Будет интересно получить статистику разгона этих чипов.

Заводские частоты карты составляют 1120МГц для ядра и 1300МГц для памяти.

Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X

(«Тетя в страшной маске…»). После изучения трех почти «одинаковых» карт, интересно, сможет ли нас удивить эта вариация на тему Radeon HD 7770.

На коробке, как и положено, рассказано обо всех технологии и заслуженных награх. На мой взгляд, коробка Sapphire является самой “информативной” среди конкурентов.

В комплекте поставки обнаружились:

- Графический ускоритель Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X;

- Инструкция по установке карты;

- Два диска с драйверами;

- Переходник DVI-to-VGA;

- Рекламная брошюрка Sapphire;

- Переходник Molex-to-PCI-E 6pin.

На первый взгляд отличие платы от конкурентов только в системе охлаждения.

Первый сюрприз от Sapphire! Другой набор выходов:

- Один DVI-I;

- Один DVI-D;

- Одни HDMI;

- Один DisplayPort.

Два выхода DVI должны прийтись по душе обладателям систем с двумя мониторами у которых нет HDMI и DisplayPort. На сегодняшний день такие мониторы не редкость.

Система охлаждения относится к серии Vapor-X. Отличительной особенностью систем охлаждения этого типа является испарительная камера, которая ускоряет передачу тепла от чипа к радиатору. В данном случае ускоренному отводу тепла от GPU так же способствуют две тепловые трубки. Радиатор продувается двумя вентиляторами, которые работают со скоростью от 1230 до 4300 об/мин. Кожух не дает воздушному потоку “разлетаться” в стороны, а чётко его направляет. Температура простоя графического процессора без нагрузки составляет 29°C при минимальных оборотах кулера. Максимальная температура после прожарки составила 63°C при скорости вращения крыльчатки СО равной 37%. По шумовым качествам система охлаждения Vapor-X всё-таки немного уступает решению от XFX.

Разводка платы XFX R7770 Vapor-X идентична рассмотренным ранее решениям. Однако есть и сюрприз от Sapphire. Дроссели системы питания имеют ребристую форму, для улучшенного отвода тепла. С одной стороны это плюс, а с другой данная форма ограничивает в установке дополнительных радиаторов на горячие элементы платы.

Чип Cape Verde XT промаркирован 21 неделей 2012 года, это самый «молодой» GPU среди рассмотренных сегодня. На видеокарте Sapphire R7770 Vapor-X установлены чипа ELPIDA W2032BBBG-50-F, мы их уже встречали на карте производства PowerColor.

Заводские частоты карты составляют 1100 МГц для ядра и 1300 МГц для памяти.

Разгон и тестирование

Разгон осущесвлялся с помощью программы MSI Afterburner v. 2.2.4. Напряжение на GPU поднималось до 1.250в, значение Power Limit +20. Напряжение на памяти оставалось в номинальном значении. Обороты кулера фиксировались на отметке 70%. В качестве теста частот использовался однократный проход Aliens vs Predator D3D11 Benchmark V1.03. Шаг частоты при разгоне составлял 10 МГц по частоте для GPU и памяти. В итоге максимальные частоты составили:

- Powercolor Radeon HD 7770 PCS+ GPU-1230 и MEM-1440

- HIS Radeon HD 7770 IceQ GPU-1230 MEM-1460

- XFX Radeon HD 7770 Black Edition GPU-1240 MEM-1480

- Sapрhire Radeon HD 7770 Vapor-X GPU-1210 MEM-1440

Все карты подтянулись почти до одинаковых частот, разница в производительности вряд ли будет заметна. Следующий шаг по частотам приводил к зависанию системы. Обращу ваше внимание на тот факт, что данные результаты нельзя назвать стабильными, они достигались для того, чтобы попробовать пройти бенчмарки. При повышении напряжений и улучшении охлаждения порог разгона явно будет выше. В более суровых условиях разница между экземплярами карт станет заметно больше.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS M5A99X EVO (AMD 990X, AM3+);

Процессор: AMD FX-8120 4113МГц (200.7 МГц х 20.5, CPU/NB - 2200 МГц, HT Link Speed – 2600 МГц 1.3 В);

Охлаждение CPU: BOX

Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

Оперативная память: Kingston 2Gbx2 PC3- 10700H , ( 1600 МГц 9-9-9-24);

Накопитель: Seagate ST3250410AS 250GB ;

Блок питания: Antec EarthWatts EA 650 Green 650W;

Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;

Версия драйвера: Catalyst 12.3.

Тестировать идентичные карты в играх не было смысла, результаты были бы похожи как две капли воды. Было принятно решение сформитровать следушие конфигурации видеокарт:

- HD7770 GPU-1000 MEM-1125 частоты соответствуют референсным значениям;

- HD7770 GPU-1150 MEM-1250 среднестатестический разгно производителями;

- HD7770 GPU-1230 MEM-1470 максимально удавшийся разгон на стандартном охлаждении;

- CrossFire HD7770 GPU-1150 MEM-1250 две карты с разгоном от производителя;

- HD 6870 GPU-900 MEM 1050 частоты соответствуют референсным значениям.

Результаты тестов:

Для минимизации погрешности каждый тест запускался по три раза, в таблицах отображены среднии арифиметические значения.

3DMark 2011 профиль Performance.

3DMark 2011 профиль Extreme.

Unigine Нeaven Вenchmark 3.0

Настройки:Direct3d11/Mode:1920x10808xAAfullscreen/Shaders:high/Textures:high/Filter:trilinear/Anisotropy:16x/Occlusion:enabled/Refraction:enabled/Volumetric:enabled/Tessellation:disabled.

Aliens vs Predator D3D11 Benchmark V1.03

Настройки: 1920 x 1080/Very High/High/16/SSAO On/TS On/AS On/4X.

DIRT 3

Встроеный бенчмарк Aspen.

Настройки: 1920x1080, 8x MSAA, Preset ULTRA.

F1 2012:

Встроеный бенчмарк.

Настройки: 1920x1080, 8x MSAA, Preset ULTRA

Metro 2033

Встроенный бенчмарк.

Настройки: 1920x1080;DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: MSAA 4X; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Disabled; Tesselation: Enabled; DOF: Enabled.

Batman Arkham City

Встроеный бенчмарк.

Настройки: DX11, 1920x1080, 8xMSAA, Tesselation: Enabled.

Графики с результатами говорят сами за себя, к сожалению ускоритель Radeon HD 7770 не может конкурировать с HD 6870, однако при максимальном разгноне в плотную приблизилась к нему, что, согласитесь, при существенно меньшей стоимости новинки это явный плюс. Дуэт из двух Radeon HD 7770 принес свои плоды, вторая карта почти удваивает производительность во всех тестах, так что владельцы Radeon HD 7770 могут расчитывать на хорошую масштабируемость результатов после установки второй карты.

Хочется подвести итог и сказать пару слов о каждой карте.

- XFX Radeon HD 7770 Black Edition –Несомненый лидер сегодняшнего обзора. Лучшая комплектация, самая тихая система охлаждения, сопоставимый с конкурентами разгонный потонциал являются несомненными плюсами решения XFX.

- PowerColor Radeon HD 7770 PCS+ – По моему мнению данная карта может конкурировать с XFX только при меньшей цене, если она будет заметной, есть о чём задуматься при выборе.

- Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X – Отличная система охлаждения, однако не лучший потенциал разгона у данного экземпляра заставляет немного огорчиться. Если допустить иную ситуацию с разгоном у остальных образцов, эта карта - прямой конкурент карте от XFX.

- HIS Radeon HD 7770 IceQ – Эту карту подвела система охлаждения. Если бы производитель позаботился о качестве основания кулера, возможно эта плата была бы в лидерах.

Редакторский P.S.:

Учитывая тот факт, что все протестированные ускорители фактически построены на одном дизайне PCB, разница между ними крайне мала и в основном она заключается в качестве используемой системы охлаждения. Частотный же потенциал в случае с нашими героями зависит лишь от удачи владельца, так что для оверклокерских целей подойдёт любая из этих плат, ведь охлаждение всё равно придётся менять. А вот в условиях типичной эксплуатации ситуация иная, здесь каждый децибел и градус, отвоёванный стандартной системой охлаждения, - на вес золота. Что нужно именно вам – решайте.

Обсудить материал можно в этой ветке нашего форума.

Исследование разгонного потенциала топовой Crucial BallistiX

Рубрика: Оперативная память | Разгон и модификацииДата: 08/03/2011 22:39:21

Предисловие

В начале этого года компанией Intel была представлена новая линейка процессоров семейства Sandy Bridge, а также новая системная логика Р67(Н67) и новый сокет LGA 1155 для данных процессоров. Официально поддерживаемая максимальная частота на чипсетах Р67 заявлена как 2133 МГц. Но, поскольку базовую (опорную) частоту шины на данных чипсетах не удастся увеличить выше 105-107 МГц со штатных 100 МГц, то реально возможная частота памяти немногим будет отличаться от официальной. С одной стороны это удобно – можно выбрать хорошую, высокопроизводительную память, выставить максимальный делитель, настроить заявленные производителем тайминги и спокойно бенчить, зная, что у твоих конкурентов частота памяти не будет выше. С другой стороны выпуск оперативной памяти для оверклокеров, работающей на частоте выше 2133 МГц, теперь вряд ли будет являться финансово успешным. И вообще, разгон оперативной памяти как класс (а всё бенчерское сообщество несомненно восхищается максимальным разгоном в абсолютных величинах в любых категориях) поставлен под сомнение. Однако, по-прежнему на рынке представлены материнские платы на базе системной логики Р55, а также процессоры семейства Lynnfield. Именно на данных связках и раскрываются максимальные частоты высокоскоростных модулей памяти, предназначенные для настоящих энтузиастов.

Выпустить на рынок высокопроизводительную оперативную память, подходящую под платформы и 1156 и 1155, но в то же время не сильно увеличить цену конечного продукта, является основой стабильного и высокого покупательного спроса в сегмете решений для энтузиастов, оверклокеров, бенчеров. Возможно, именно данной логикой руководствовалась компания Micron (или ее подразделение Lexar Media) когда ограничило частоту всех выпускаемых модулей памяти уровнем в 2133 МГц. Например, компаниями G.Skill, Patriot, Corsair в прошлом году были выпущены более дорогие модули памяти c частотой 2500 МГц, за которые вряд ли захочет переплачивать конечный потребитель. В рамках данного обзора будет представлен флагманский комплект оперативной памяти производства Micron под маркой Crucial BallistiX, для которого номинальной является частота 2133 МГц при таймингах 9-10-9-24. Т.е. данные модули можно использовать как в системах с новыми процессорами Sandy Bridge, так и в системах с процессорами Lynnfield: для проверки максимального разгона, для получения максимальных результатов при тестировании данных процессоров. А вот до каких частот, с какими минимальными таймингами способна разогнаться топовая память от Crucial BallistiX, и сможет ли она достигнуть заветных 2500 МГц, предстоит выяснить в данном материале.

Упаковка и внешний вид

Комплект оперативной памяти Crucial BallistiX поставляется в прозрачной пластиковой упаковке. Помимо рекламных слоганов, надпись на упаковке информирует о пожизненной гарантии на данные модули.

Модули памяти «упакованы» в элегантные черно-желтые алюминиевые радиаторы. На вес радиаторы довольно тяжелые, так что в эффективности отвода тепла сомневаться не приходится.

Спецификация памяти нанесена белой краской на радиаторы. Из нее можно узнать part number (BL25664FN2139.Z16F64), номинальную частоту памяти 2133 МГц, тайминги 9-10-9-24 и номинальный вольтаж 1,65 В, а также о применении бессвинцовых технологий и наличии XMP-профилей.

PCB модуля черного цвета промаркирована HJ M1:

Сами микросхемы памяти имеют маркировку BL128X8-2133/CL9(9-10-9):

Компания Micron сама является производителем микросхем памяти и обычно в модулях под маркой Crucial BallistiX используется память данного производителя. Однако не в этот раз. Здесь мы имеем классические чипы памяти от компании Powerchip Semiconductor Corporation (PSC), которые уже можно было встретить в наших обзорах. Для данных чипов характерна работа на высоких частотах, но при этом требуется, чтобы тайминг tRCD был на три единицы выше, нежели tCL.

Характеристика памяти Crucial BallistiX BL25664FN2139.Z16F64

Основные характеристики перечислены в таблице:

|

Маркировка |

BL25664FN2139.Z16F64 |

|

Объем |

4GB kit (2GBx2) |

|

Тип памяти |

240-pin DDR3 Unbuffered DIMM |

|

Рейтинг |

DDR3 PC3-17000 |

|

Номинальная частота |

2133 МГц |

|

Тайминги |

9-10-9-24 |

|

Напряжение |

1,6 В |

|

Профиль XMP |

Есть |

|

Цена |

$138.99* |

*по данным официального сайта www.crucial.com

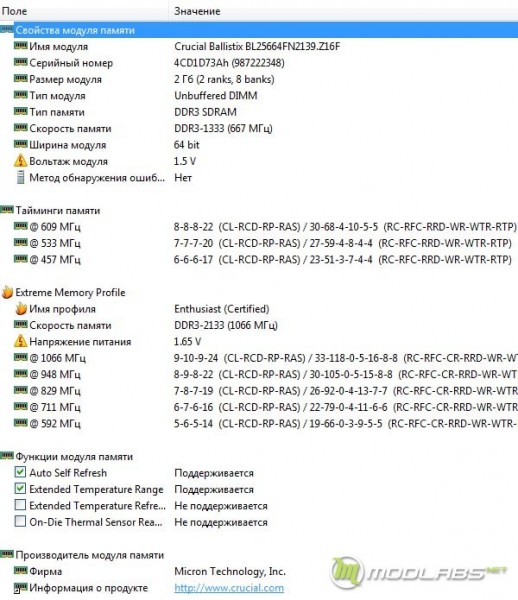

А вот какую информацию SPD показывает AIDA64:

На данном скриншоте видно, что память соответствует спецификациям JEDEC, позволяющей памяти работать в более-менее щадящем режиме при напряжении 1.5 В, низкой частоте и при этом на высоких таймингах. Однако помимо этого, память способна работать на более агрессивных частотах, используя профили XMP. Технология XMP служит упрощению разгона памяти с использованием заранее заготовленных настроек (профилей SPD, расширенных относительно стандартных профилей JEDEC) с понижением задержек или повышением частоты. В случае использования планок памяти Crucial BallistiX, при увеличении напряжения, повышается стабильная частота работа модулей памяти, и понижаются основные тайминги. При считывании расширенных данных SPD из модуля памяти, может производиться автоматическая настройка на указанные в расширенном профиле параметры, избавляя конечного пользователя от ручной настройки. Если же на материнской плате отсутствует поддержка считывания расширенных данных SPD, то данные настройки можно произвести вручную в BIOS материнской платы.

Дополнительные саб-тайминги даже в XMP-профиле сложно назвать агрессивными. Конечно, они никоим образом не повлияют на производительность в игровых приложениях, и даже в офисных задачах разница не будет видна, но для бенчеров, для оверклокеров порой решающее значение имеют даже не секунды, а десятые и даже сотые доли секунд. Однако, как уже было сказано выше, ничто не мешает самостоятельно установить необходимые значения саб-таймингов, как в BIOS материнской платы, так и из-под операционной системы.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

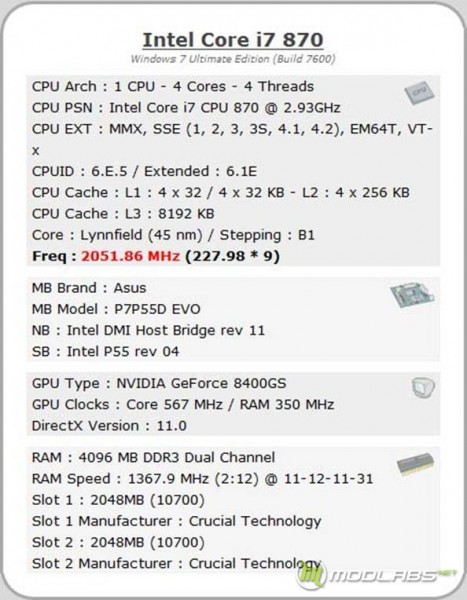

Для тестирования был использован открытый тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7-870 B1 (Lynnfield);

- Материнская плата: ASUS P7P55D EVO, BIOS 2004;

- Память: Crucial BallistiX BL25664FN2139.Z16F64;

- Видеокарта: Palit Nvidia Geforce 8400GS;

- Жёсткий диск: SSD Corsair F60;

- Блок питания: Enermax Revolution 1050W;

- Охлаждение процессора: Single stage-фреонка (позже LN2 для бенчинга);

- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2.

Для того чтобы нивелировать возможное влияние на разгон оперативной памяти низкого порога BCLK процессора, слабого разгона по частоте Uncore, а также возможного перегрева контроллера памяти, процессор охлаждался с использованием самодельной системы фазового перехода, попросту фреонки.

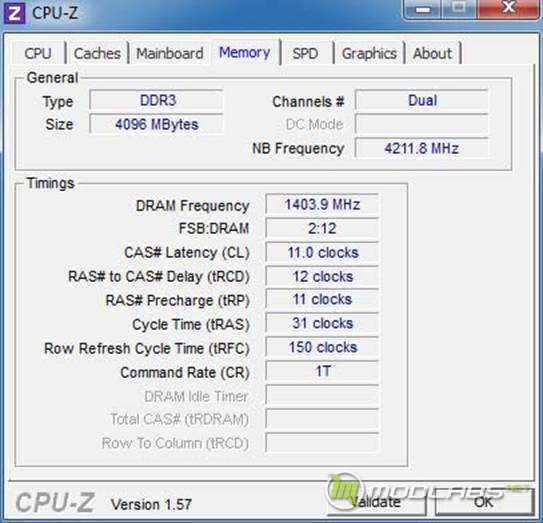

Тайминг Command Rate всегда устанавливался в 1T. Все второстепенные тайминги были выставлены вручную, некоторые из них по профилю XMP, некоторые подбирались из тех значений, которые предлагала данная материнская плата. По профилю ХМР были выставлены следующие тайминги:

- tRFC = 118;

- tWR = 16;

- tWTR = 8;

- tRRD = 5;

- tRTP = 8.

Для увеличения частоты опорной шины из-под Windows использовалась фирменная утилита ASUS TurboV V1.02.05. Для проверки стабильности работы оперативной памяти использовался тестовый пакет MemTest86+ v4.20 (не менее трех проходов теста #5).

У памяти, попавшей к нам на тестирование, имеется встроенный термодатчик. С помощью фирменной утилиты Ballistix MOD Utility можно отслеживать температуру модулей памяти в операционной системе. Однако, поскольку используемый тестовый пакет MemTest86+ v4.20 загружается под операционной системой Linux, то для мониторинга температуры, температуры будет параллельно использован термометр UNI-T UT325.

Настройка и запуск системы

Чтобы получить максимальную производительность как оперативной памяти Crucial BallistiX, так и системы в целом недостаточно просто установить память в соответствующие разъемы на материнской плате. Также необходимо войти в BIOS материнской платы и произвести определенные настройки.

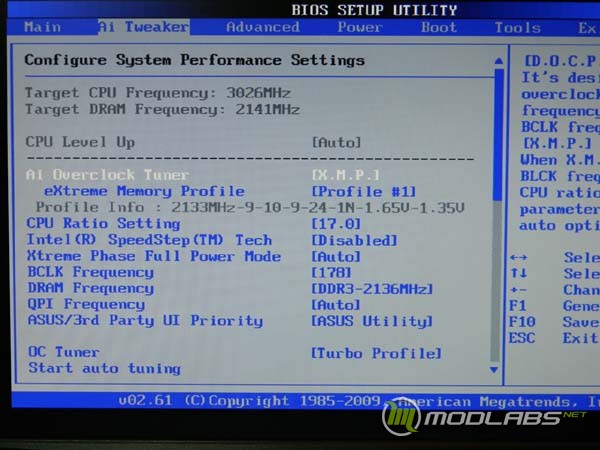

Если бы материнская плата не умела считывать профили XMP из SPD оперативной памяти, то вольтаж, частоту и тайминги пришлось бы выставить вручную. Материнская плата ASUS P7P55D EVO умеет это делать превосходно, для этого достаточно в пункте Ai Overclock Tuner выставить профиль X.M.P. В данном случае тайминги полностью соответствуют спецификации XMP. Частота памяти выставляется слегка завышенной на уровне 2141 МГц, но это можно списать на погрешность.

Помимо корректно выставленного вольтажа на память (Vddr) по спекам XMP, материнская плата увеличила напряжение IMC, расшифровывающееся как Integrated Memory Controller. Несмотря на несколько странное название, это есть ни что иное как CPU Vtt voltage или QPI/DRAM voltage. Значение IMC voltage было увеличено с 1.1 В при загрузке параметров BIOS по-умолчанию, до 1.268 В при загрузке XMP профиля.

Таким образом, «умная» материнская плата поднимает напряжение на контроллере памяти, для обеспечения стабильности работы системы. Поэтому для того, чтобы в дальнейшем контролер памяти в процессоре не препятствовал раскрытию потенциала памяти, напряжение IMC Voltage на время тестов устанавливалось равным 1.45 В.

Результаты разгона

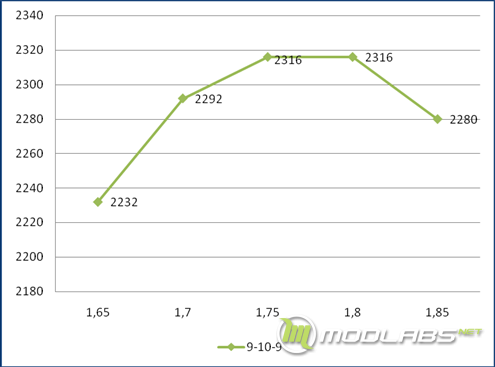

Для начала давайте проверим, до каких частот способна разогнаться оперативная память с таймингами, выставленными производителем по умолчанию, но с каждым новым тестом вольтаж будет подниматься.

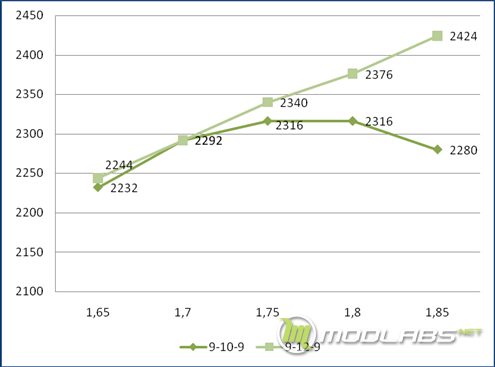

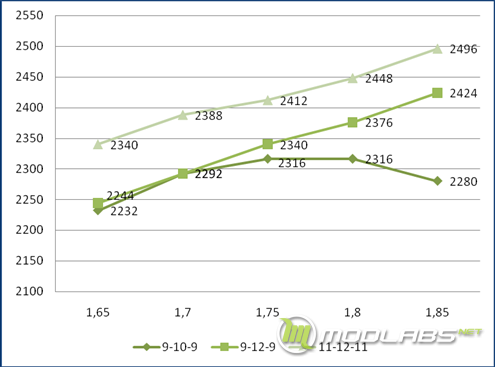

При повышении напряжения частота памяти до определенного момента растет, но уже на уровне 1.85 В частота начинает снижаться, что в принципе характерно для данных настроек. Добиться частоты в 2316 МГц с «заводскими» таймингами, которые в принципе не актуальны для чипов PSC, при вольтаже 1.7 В считается неплохим результатом. Насколько сильно изменится максимальная частота при увеличении тайминга tRCD на 2 единицы по сравнению с номиналом? Наложим получившиеся данные на предыдущую диаграмму.

На напряжениях до 1.75 В стабильная частота памяти практически остается неизменной, однако, потом начинает уверенно расти, достигая отметки в 2424 МГц при напряжении 1.85 В. Увеличенный тайминг tRCD дает определенный положительный эффект. Далее проверим память на максимальный стабильный разгон при высоких таймингах 11-12-11, чтобы они не влияли на максимальный разгон по частоте. Полученные результаты наложим на предыдущую диаграмму.

Максимально стабильный результат почти подобрался к 2500 МГц при напряжении 1.85 В.

Следует также отметить, что за все время тестирования температура чипов памяти не превышала 30С, колеблясь от значений в 26С при 1.7 В до 29-30С при 1.85 В. Мощные алюминиевые радиаторы показали себя с положительной стороны, эффективно отводя тепло от модулей памяти.

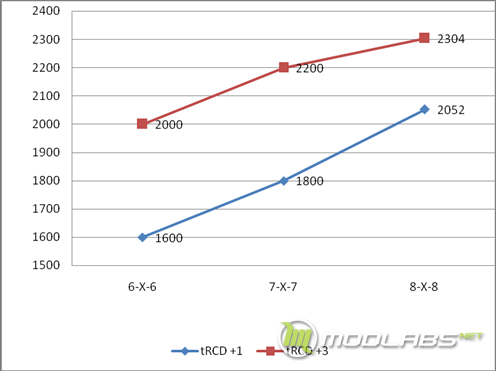

Чтобы в лишний раз удостовериться, что перед нами действительно модули памяти Crucial BallistiX с чипами PSC, а также найти максимально стабильный разгон при минимальных таймингах было проведено дополнительное экспресс-тестирование. Напряжение на память устанавливалось в 1.85 В, делители использовались как 2:12, так и 2:10. Сначала память была протестирована с таймингами 6-7-6, 7-8-7, 8-9-8, затем с таймингами, более подходящими для PSC чипов 6-9-6, 7-10-7, 8-11-8.

Что же, вполне очевидные и ожидаемые результаты. 2200 МГц по частоте и 7-10-7 отлично подойдут под любой 2D-тест.

После проверки максимальных частот, на которых память стабильна, был произведен максимальный разгон оперативной памяти по частоте на воздушном охлаждении. Напряжение для данных кратковременных тестов устанавливалось 1.9 В, дальнейшее увеличение напряжения положительного эффекта не давало. Использовалось оба модуля памяти в режиме dual-channel. Тайминги памяти были зафиксированы на уровне 11-12-11, tRAS был увеличен до 31. Операционная система загружалась при частоте опорной шины 220 МГц, и с помощью программы ASUS TurboV V1.02.05 производился дальнейший ее разгон. После этого память удалось разогнать до частоты 2736 МГц.

В дальнейшем была предпринята попытка экстремального разгона с использованием жидкого азота для охлаждения памяти. За неимением специального стакана, используя который можно было бы охладить память до высоких минусовых температур, использовалась обычная фольга.

Конечно, при использовании обычной фольги сложно добиться -80С или -120С, однако, она позволила хотя бы сбить положительные температуры и добиться уровня -8С -10С. Определенный положительный эффект это дало, и память удалось разогнать еще на несколько десятков мегагерц - до отметки 2808 МГц.

Полученный результат оказался 18-м в мире, что довольно-таки не плохо. Для дальнейшего роста частоты, и входа в так называемый «клуб 3000 МГц» необходим специальный азотный стакан на память и материнская плата, способная работать на частоте опорной шины от 250 МГц и выше. При возможности мы обзаведемся необходимыми комплектующими и все-таки попробуем покорить отметку 3 ГГц на Crucial BallistiX. Результаты тестов в 2D-бенчмарках с разогнанной памятью и процессором (азот) будут в ближайшее время опубликованы на HWBot.

Выводы

В заключении перечислим преимущества и недостатки Crucial BallistiX BL25664FN2139.Z16F64:

[+] Высокая частота памяти 2133 МГц при рабочем напряжении 1.65 В.

[+] Отличный разгонный потенциал. Память стабильно работала на частоте 2496 МГц, при этом она способная работать с низким CAS Latency равным 6 на частоте 2000 МГц, и с CAS Latency равным 7 на частоте 2200 МГц.

[+] Стильные и эффективные радиаторы.

[+] Работа на 2133 МГц гарантируется как на материнских платах с чипсетом Intel P55 и процессорами Lynnfield, так и с чипсетом Р67 и процессорами Sandy Bridge.

[+] Пожизненная гарантия.

[-] Очень высокие номинальные тайминги 9-10-9-24. Их можно было снизить до 7-10-7-27 практически без потери стабильности и снижения номинальной частоты.

[-] Использование чипов, производства компании PSC. Главный их недостаток – необходимость устанавливать RAS# to CAS# Delay (tRCD) на уровне 9…11 для сохранения способности работать на высоких частотах.

На протяжении нескольких лет память на чипах Micron являлась законодателем мод на рынке высокоскоростной и высокопроизводительной памяти. Начиная от BH-5 и заканчивая легендарной "баллистикой" на GMH микроны были популярны как в среде оверклокеров-бенчеров, так и в среде продвинутых геймеров. Но в последнее время, с выходом топовых чипов Hyper от компании Elpida, пальма первенства была временно потеряна. А затем и PSC стала наступать на пятки. Что явилось причиной, по которой в топовые модули памяти Crucial, выпущенные под маркой BallistiX, были установлены чипы ближайшего конкурента – остается только догадываться. Возможно, что чипы Micron не способны стабильно работать на высоких частотах в разгоне. Возможно, отборные высокоскоростные чипы собственного производства имеют высокую себестоимость, или еще какие-то причины. Однако, факт есть факт и он перед глазами.

Конечно все это вовсе не означает, что производитель памяти Micron признает свое поражение. С выходом новой топовой памяти под маркой Crucial BallistiX компания планирует вернуться в сегмент, временно для себя потерянный. Сегмент, актуальный не только для бенчеров, но и для обычных компьютерных энтузиастов, продвинутых пользователей и геймеров. Благодаря использованию быстрых чипов и актуального, но в то же время, консервативного дизайна радиаторов память Crucial BallistiX просто обречена на успех. Ведь, по большому счету, конечному пользователю не так уж и важно, какие чипы используются в памяти – производства самого Micron или ближайших конкурентов, главное, чтобы оперативная память работала стабильно и быстро. Сегодняшний участник тестирования показал уверенные результаты, как в стабильной работе, так и при экстримальном разгоне, позволив снять скриншот на частоте 2808 МГц.

Администрация ModLab.net выражает благодарность за помощь и оборудование следующим компаниям:

Crucial – за предоставленную оперативную память Crucial BallistiX BL25664FN2139.Z16F64

ASUS – за предоставленную материнскую плату ASUS P7P55D EVO

Обсудить данный материал можно в специальной ветке нашего форума.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)