Разгон и модификации

Подписаться на эту рубрику по RSS

Обзор новых термопаст от Thermal Grizzly. В борьбе за каждый градус

Рубрика: Разгон и модификации | Системы охлажденияМетки: Aeronaut | Hydronaut | Kryonaut | Minus Pad | Thermal Grizzly | Thermal Grizzly Aeronaut | Thermal Grizzly Hydronaut | Thermal Grizzly Kryonaut

Дата: 21/09/2016 09:26:00

Современные системы редко страдают от последствий перегрева процессора или графического чипа. Всё потому, что сейчас производители очень серьёзно обезопасили свои продукты от «эффекта кривых рук и сухой термопасты». А вот раньше, компьютерная помошь требовалась куда чаще. Забыл нанести термопасту – получи горелый процессор (Владельцы первых Athlon помнят разные истории, связанные с выгоранием процессора). И, тем не менее, проблема эффективного переноса тепла от нагревателя к рассеивателю по-прежнему стоит в полный рост, особенно в среде энтузиастов.

В одном из предыдущих материалов я вернулся к тестам термопаст. Как оказалось, многие из именитых вариаций, находившихся в пределах стенда, на воздушном охлаждении показали разницу всего в несколько градусов. Конечно, для повседневного использования эта разница может быть не заметна, но для энтузиастов водяного охлаждения два-три градуса порой не так уж и мало. Как там говорят про ловца? В общем сегодня, ко мне попали варианты пасты от Thermal Grizzly. Паста, созданная оверклокерам и имеющая внушительные ТТХ. Что еще нужно для начала тестов?

Комплект поставки

Среди продуктовой линейки Thermal Grizzly есть термопасты, жидкий металл и термопрокладки. Все они поставляются в герметичных пакетах с черно-красным оформлением. Просто так этот пакет не откроешь, поэтому все доедет к вам в полном наборе, «не отмажут».

По упаковке вариации различаются наклейками на лицевой и обратной сторонах. Технические характеристики, как и вложенные бумажки представлены на русском языке.

Термопасты делятся по на три вида: Aeronaut, Hydronaut и Kryonaut. Основное различие кроется в заявленной теплопроводности: 8,5/11,8 и 12,5 Вт/(м·К) соответственно. Есть тюбики на 3,9/7,8/11,1 грамм. Жидкий металл Conductonaut представлен в вариантах по одному грамму с заявленной теплопроводностью в 73 Вт/(м·К). А вот что касается термопрокладок, их там множество вариантов как по площади, так и по толщине: 0,5мм, 1мм, 1,5мм, 2мм.

К нам попали тюбики различных объемов. Как видим 7,8 и 11,1 выполнены в одинаковой таре. В комплекте находится небольшая инструкция, приспособление для нанесения и сама паста.

В комплектации Aeronaut с минимальным объемом пасты, имеется пластиковая лопатка, такие мне ранее уже встречались.

В комплекте с большими тюбиками есть прорезиненные наконечники, назовем их «носики». С первого взгляда они мне понравились, хорошо повторяют поверхность и должны наносить минимальный слой.

Однако, при использовании этот носик не придал Вау эффекта. С учетом изначально ровной поверхности процессора, так же можно нанести и без него. Вот если бы нужно было замазать ровный слой на округлую поверхность, тут бы «носики» не помешали.

Но самой главной причиной, почему я использовал эту штуку только для теста, является объем термопасты внутри «носика». После нанесения он попросту остается не востребованным, а так хранить тюбик не хотелось.

Термопрокладки Minus Pad

Вопрос эффективности термопрокладки конечно интересен. Но в моей практике, когда они нужны, подойдет любая, которая будет под рукой. Производитель заявляет теплопроводность в 8,0 Вт/(м·К), температурный диапазон в -100°C / +250°C и хорошие диэлектрические свойства. На секунду, теплопроводность чуть меньше одной из термопаст.

Ко мне попал вариант размеров 100х100 миллиметров и толщиной в 1,5 мм. В работе он проявил себя хорошо: не крошится, легко режется, держит изгибы и вращения.

Я применил его в одном ноутбуке, Lenovo IdeaPad U330p. Подложил несколько кусочков между элементами системы питания и металлической крышкой. По ощущениям эти области стали немного теплее :).

Нанесение и отпечаток пасты

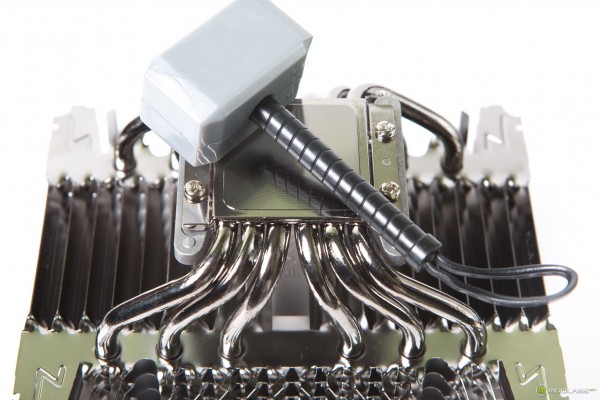

На фото ниже мы увидим крышку процессора Intel Core i5 6600K и подошву основания Noctua NH-D15S. Они не проходили процедуры полировки и находятся в штатных состояниях.

Thermal Grizzly Aeronaut

Начальная вариация, рассчитанная на повседневное использование в большинстве сборок. В нанесении на процессор эта паста показал себя с наилучшей стороны. По консистенции она немного жидкая, чем-то отдалённо напоминает MX4. При использовании пластиковой карточки идеально наносится на крышку процессора, а после прогрева и снятия радиатора оставляет ровный слой.

Thermal Grizzly Hydronaut

Вариация постарше. Здесь производитель уже заявляет о пунктах разгона и использовании в купе с эффективными системами водяного охлаждения. Ну, на то она и гидра. В отличии от Aeronaut’а, консистенция претерпела изменения. Паста не жидкая, чуть сложнее разносится по поверхности, но после прогрева на радиаторе и снятии отпечатка наблюдается остатки небольшого слоя. Если провести аналогии, вспоминается творения Noctua – процесс нанесения почти идентичен.

Thermal Grizzly Kryonaut

А вот и главный виновник торжества. Вариация с заявленной теплопроводностью в 12,5 Вт/(м·К). Скажу сразу, она опять же отличительна по консистенции. Паста стала вязкой. При нанесении очень хорошо прилипает к карточке (я использую их для равномерного нанесения). Но после прогрева, между процессором и радиатором остается минимальный слой – процессор так вообще визуально не содержит пасты. По вязкости ранее мне встречался только один похожий вариант – это CP9 от CRYORIG.

Тестирование

Для тестирования использовался наш постоянный тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i5 6600K;

- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 Founders Edition;

- Система охлаждения: Noctua NH-D15S;

- Оперативная память: Corsair VENGEANCE LPX CMK8GX4M2A2666C16 8 ГБ (2X4 ГБ);

- Жёсткий диск: Transcend MTS600 TS256GMTS600 (для системы);

- Блок питания: Corsair RM1000.

В ходе тестирования частота и напряжение процессора были зафиксированы вручную, все опции энергосбережения были отключены. Опции управления оборотами вентиляторов по умолчанию так же были отключены. Хочу отметить, что стендовый процессор прошел процедуру скальпирования, и теперь хранит пару капель жидкого металла под своей крышкой.

В качестве Burn-теста выступала программа LinX 0.6.8, температура процессора контролировалась утилитами Real Temp TI и HWiNFO64. В качестве конкурентов были выбраны передовики предыдущего тестирования:

- Arctic Cooling MX-4

- Noctua NT-H1

- GELID GC-Extreme

Как и в прошлый раз, методика тестирования не предполагала использования специальных устройств для тестирования. Конфигурация стенда относится к обыденной и не является «печкой на 2011-3».

За основу был выбран воздушный кулер во избежание возможной инерции контура системы водяного охлаждения. Устройства крепления NH-D15S обеспечивало почти идеальное повторение условий прижима между различными заходами тестирования, а монолитность его частей позволяла менять пасту за пару минут.

Каждый термоинтерфейс тестировался в два подхода с полноценной очисткой и повторным нанесением. Перед нанесением крышка процессора и кулера протирались спиртом. После нанесения термоинтерфейса и включения стенда на 5 минут запускался LinX, результаты не снимались. После 5 минут нагрузки обеспечивался трехминутный перерыв, далее запускался контрольный заход тестирования на 10 минут. На диаграммах отражены значения температуры самого горячего ядра. За время тестирования температура окружающего воздуха находилась в диапазоне 24,6-24,8°C.

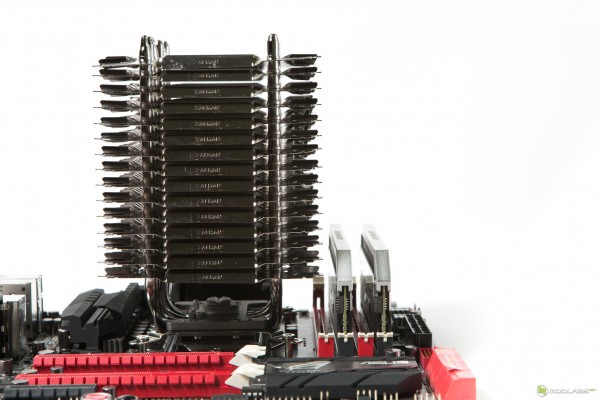

Я начал тесты с частоты в 4700 МГц при напряжении 1.440В, но быстро заметил, что сложно ловить разницу между участниками из группы конкурентов – на этих частотах они показывали одинаковые показатели. Тут в действие вступила идея: горячее процессор и холоднее радиатор. Напряжение на процессоре было поднято до уровня 1.536В, а к двум вертушкам был добавлен еще один Noctua NF-A14 industrialPPC-2000. В таком обличии Noctua NH-D15S смотрелся мягко говоря монструозно.

Резюмируем

По результатам сегодняшних тестов можно сделать парочку интересных выводов. Первый из них заключается в том, что найти разницу между качественными термоинтерфейсами возможно, но для этого придется хорошо напрячь, как ваш процессор, так и систему охлаждения. Здесь же стоит отметить, что некоторые монстры на 2011-v3 могут и в номинале задействовать все возможности термопасты... Идем далее. Три новинки от Thermal Grizzly не просто зашли на прилавки магазинов, а очень хорошо вписались в борьбу существующими решениями. т.е. жизнеспособность всех трех вариантов зачтена.

В этот момент я должен был сказать, что достать Kryonaut, Hydronaut или Aeronaut на прилавках наших магазинов вопрос и энтузиастам, как всегда придётся постараться… Но нет, Thermal Grizzly массово появились в большинстве магазинов и доступны в различных объемах.

Если перевести стоимость Thermal Grizzly Kryonaut в граммы, получим примерно 163 рубля за грамм. В сравнении с GC-Extreme в примерно такой же таре с ценой за 139 рублей за грамм, новинки могут показаться чуть дороже имеющихся решений (применимо ко всем трем вариантам), но возможно здесь есть моменты с небольшими объемами в тюбиках, началом продаж и тд…

Если резюмировать коротко, то исключая вариации жидкого металла, в пределах моего стенда завелась максимально эффективная термопаста. Думаю, она поможет расставить точки над «И» в некоторых тестах систем охлаждения, а также позволит выиграть градус другой без изменения контура системы охлаждения.

Семь раз отмерь. Обзор ARCTIC Accelero Hybrid II - 120

Рубрика: Разгон и модификации | Системы охлажденияМетки: Accelero Hybrid II | ARCTIC

Дата: 13/04/2015 07:09:00

Комплект поставки, внешний осмотр

Порой, смотря на различные вариации видеокарт сегодняшнего времени, удивляешься, насколько хорошо производитель позаботился о своем покупателе… Открывая коробочку почти всегда можно обнаружить расширенный комплект поставки, производительную и тихую систему охлаждения, а то и вовсе уникальный дизайн печатной платы. Так и трудятся видеокарточки в состоянии «Из коробки».

А ведь когда - то мысль о том, что стандартная система охлаждения может остаться в эксплуатации будоражила умы энтузиастов! Вспоминаются времена, когда на форумах шло активное обсуждение Cu или AlCU? Да, я именно о Zalman VF700, в свое время этот кулер стал просто легендой среди альтернативного охлаждения для видеокарт. Конечно, и сегодня есть уникальные представители систем охлаждения, которые готовы охладить даже самые горячие GPU, но им уделяют все меньше и меньше внимания. В ближайшее время мы познакомимся с несколькими из них и попытаемся понять, есть ли в них необходимость в наше время.

Сегодня, я хочу рассказать о полноценной не обслуживаемой СВО для видеокарт ARCTIC Accelero Hybrid II-120. Эта моделька может прийтись по вкусу тем, кто уже не доволен штатной «воздушкой», но и на приобретение фулкавера для одной видеокарты еще не готов.

ARCTIC Accelero Hybrid II-120 прибыла к нам в довольно компактной упаковке, можно сказать, даже чересчур компактной: на первый взгляд кажется, что внутри просто не может уместиться такой комплект. На боковых гранях есть фотографии и очень полное перечисление особенностей и технических характеристик системы охлаждения, ставим пятерку за информативность.

После развертывания всего комплекта поставки, еще раз удивляешься, как хорошо все уместилось в вышеупомянутую коробочку. Помимо самой СВО с радиатором и ватерблоком здесь нашлось место: набору крепления, массивному радиатору, одному вентилятору, набору термопрокладок, дополнительному ребру жёсткости, упаковке термопасты MX-4 и набору инструкций. Комплект добротный, далее обо всем по порядку.

Итак, начнем с радиатора или здесь можно применить термин «бекплейт»? Давайте разберемся, по какой причине появился этот большой радиатор, почему нельзя было сделать набор небольших «ежиков» для памяти и VRM. Так как Accelero Hybrid II-120 позиционируется именно как универсальная СВО для видеокарт, производителю нужно поймать сразу «группу» зайцев, в смысле охладить множество горячих микросхем помимо самого GPU. И здесь инженеры Arctic Cooling решили сыграть на факторе того, что большинство микросхем хорошо передают тепло в печатную плату, так и появился один монолитный радиатор.

На комплектном вентиляторе нет явных опознавательных знаков, в целом, это стандартная 120’ка с толщиной корпуса в 20мм. Скорость вращения крыльчатки может находиться в диапазоне 400-1350 об/мин, при этом максимальный воздушный поток составит 74 CFM. С показателями шума данного месье, мы познакомимся в разделе тестирования.

Используемый радиатор, не отличается уникальностью, его размеры составляют 120х150х25 миллиметров. Радиатор готов принять на свой борт два вентилятора, но забегая вперед скажу, что в результате тестирования это не дало большого прироста в производительности.

Радиатор соединён с ватерблоком при помощи двух шлангов, они резиновые и довольно легко гнутся. Свободный запас по удалению радиатора составляет порядка 420 миллиметров, с учетом податливости шлангов, это позволяет довольно легко установить систему внутри корпуса. Однако, не стоит забывать: наличие перегибов еще не шло не одной СВО на пользу!

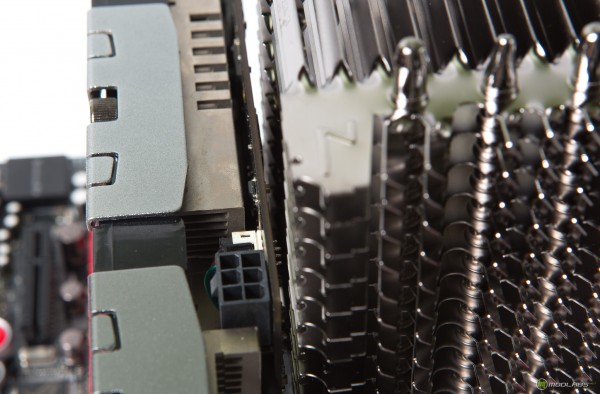

У Hybrid II-120 ватерблок почти полностью повторяет решение компании ASETEK. Кстати, решение от ASETEK можно увидеть в обзоре AMD R9 295x2, там два таких :). Как видно из фото, внешне, да и внутренне ватерблок и его помпа полностью идентичны, единственное различие кроется в крепежной пластине, которая содержит разъёмы для различных GPU, подробнее при установке. Подключение помпы к питанию происходит при помощи одного разъёма MOLEX.

Медное основание ватерблока имеет обработку среднего качества, здесь видны небольшие следы фрезы, да и зеркального отражения не наблюдается. Но все бы нормально, но по какой-то фантастической идеи инженеров, то ли по ошибке исполнителей, но у основания наблюдается небольшая выпуклость по центру.

Некоторые называют такую форму основания специальной, конусной, по их теории она должна улучшать прижим по центру, в зоне непосредственного контакта с кристаллом GPU. Лично я, не поддерживаю идею не ровных оснований: деформировать карту, создавая наибольший прижим в одной точке, явно не лучшее решение. Пусть оно будет просто ровным, а мы уж постараемся установить все правильно…

Каким будет отпечаток термопасты мы узнаем буквально спустя несколько абзацев, а сейчас непосредственно об установке, которая будет происходит на новинку GeForce GTX TITAN X.

Установка и тестирование

Установка начинается с вкручивания четырех шпилек в нужные отверстия на ватерблоке, инструкция в этой части довольно понятливые. Далее, на шпильки нужно установить некие шайбы для предотвращения повреждений печатной платы, они есть на фото, по мне так, они могли быть «посерьезнее».

Ватерблок подготовили, теперь начинается все самое интересное! Имеющийся набор термопрокладок необходимо расклеить по печатной плате в местах базирования наиболее горячих микросхем. Термопрокладки изначально имеют разрезы, поэтому могут распадаться на мелкие части, но со второй партии, приловчившись, можно снимать защитные пленки, не разделяя их на мелкие части.

Наиболее проблемным, лично для меня, оказалось вырезание подходящих отверстий для защитной прослойки. Признаться честно, получилось не очень аккуратно, но результат был достигнут. Перед установкой радиатора, рекомендую прихватить прослойку скотчем, так будет удобнее.

После того, как радиатор установлен на плату, при помощи нескольких направляющих создается опора для фиксирующих болтов. Здесь я немного удивился, что шпильки расположились не совсем относительно центра направляющих.

Финальным штрихом установки является крепление радиатора к печатной плате при помощи шести мини «струбцин», для этого в предыдущем шаге радиатор должен быть установлен параллельно гране видеокарты. Благодаря «струбцинам», плата вплотную прижимается к термпорокладкам. В моем случае, шланги специально были расположены в обратную сторону, так удобнее для моего открытого стенда :).

Собранная конструкция, смотрится довольно внушительно, так видеокарта начинает занимать три слота расширения, но это все благодаря радиатору. В целом, как видно из фотографии, с лицевой стороны размеры даже стали немного меньше.

Что касается установки, у производителя однозначно есть возможность сделать его более удобным. Например, добавить возможность отдельной установки ватерблока – это однозначно упростит и обезопасит весь процесс. Далее, добавить фиксаторы упора в печатную плату, для исключения избыточного перегиба печатной платы. Да, плата гнётся, причем значительно. Добавить в комплект единую термопрокладку, на всю площадь радиатора, здесь думаю плюсы очевидны.

В итоге, после двух попыток установке, мне не удалось получить более качественный отпечаток термопасты, нежели тот который представлен на фото. Конечно, площадь GM200 огромна и здесь вышеупомянутая конусность явно не сыграла на руку.

Для тестирования героини сегодняшнего обзора использовался тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7 4770K @ 4400 МГц (HT включена, Turbo - выключена);

- Материнская плата: MSI Z97 MPOWER MAX AC;

- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX TITAN-X;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend MTS600 TS256GMTS600 (для системы);

- Блок питания: Be quiet BN204 DARK POWER PRO 10| 1000W CM .

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN-X как нельзя лучше подойдет для нагрузки данной системы охлаждения. Изучение температурных показателей происходило в игровых приложениях, для минимизации погрешности и исключения нюансов связанных с установкой, производился полный цикл замеров, после чего происходила разборка сборка устройства и замеры повторялись.

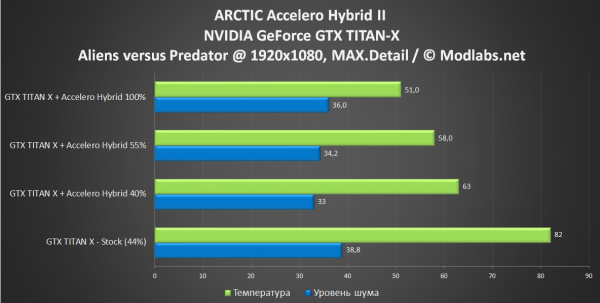

Так-как температурные показатели напрямую зависят от скорости вращения вентилятора, я решил проверить несколько режимов. При этом не стал подбирать оптимальную зависимость температуры и скорости, а попросту выбрал три режима: бесшумный, максимальный и средний. Для каждого режима скорость вращения вентилятора устанавливалась из приложения MSI Afterburner.

Измерение уровня шума проходило с помощью цифрового шумомера, с расстояния ~30см, минимальной границей измерения шума является 30дБ, уровень шума в помещение равняется 32,0-32,3дБ, данные ниже 33,0-33,7дБ можно считать абсолютно бесшумными, погрешность может составлять 1,5-2дБ.

Итак, Accelero Hybrid II смог охладить пыл GTX TITAN-X на целых 31°C ! При этом его уровень шума остался на голову ниже. И даже в полностью бесшумном режиме разница в температурах оставалась в районе двух десятков градусов. Поэтому, мы можем констатировать как факт, Accelero Hybrid II сможет справиться с любой видеокартой сегодняшнего времени, при этом у нее остается явный запас в производительности. Заявленный порог в 320W, является действительностью.

Шумовые характеристики так же оставили положительное впечатление, работа помпы слышна только первые секунды включения, далее ее присутствие не ощутимо, как техникой так и собственным слухом… Как и всегда, основным источником шума является вентилятор, который каждый при желании может добавить по вкусу, конечно, у штатного есть бонус в виде разъема подключения к самой карте.

Все имеющиеся «придирки» к Accelero Hybrid II уже были озвучены по ходу материала, повторюсь, процесс сборки не показался самым удобным, здесь явно есть поле для улучшений. А увеличение размеров с обратной стороны видеокарты лучше предусмотреть заранее, до покупки.

Да, виновник увеличенных размеров, радиатор-бекплейт, действительно работает. За время тестирования температура корпуса микросхем видеопамяти и VRM находилась на отметке в районе 80°C, а это однозначно меньше штатного варианта с 83°C на самом радиаторе. Однако, за время тестирования меня не покидало желание «налепить» мелких радиаторов…

Теперь о целесообразности покупки данного «гибрида», на момент написания статьи, по данным Яндекс.Маркета в столичной рознице его можно было приобрести приблизительно за 6200р. Поэтому в окончании следующие варианты: Вы фанат необслуживаемых СВО? У Вас нет СВО и хочется универсальную водянку на несколько поколений видеокарт вперед? Тогда это ваш выбор!

В иных ситуациях, например при наличии СВО для процессора лучше докупить универсальный ватерблок для видеокарты (Тема одного из следующих материалов). И на последок, стоимость Accelero Hybrid II является примерной разницей между GTX 960 и GTX 970… Вот так, похоже теперь состояние «Из коробки» не так уж и плохо, хотя, но как показывает опыт не всегда ;)

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

Безвентиляторный. Обзор и тестирование Zalman FX70

Рубрика: Разгон и модификации | Системы охлажденияМетки: Zalman FX70

Дата: 29/09/2014 07:09:00

Введение, Внешний осмотр

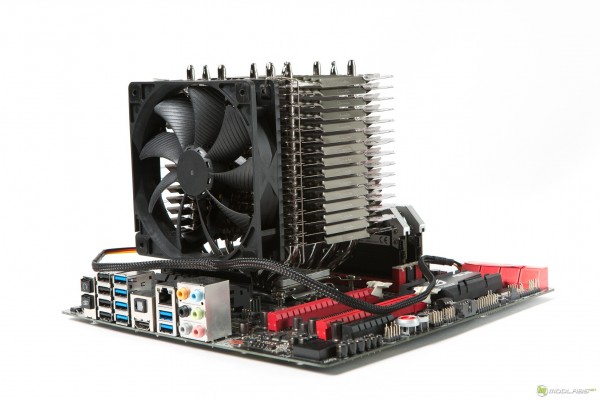

Рынок систем охлаждения немного застыл в ожидании скачка, ну или хотя-бы какого-нибудь импульса, проще говоря, движение вперед идет медленными шагами, а если сказать точнее всё топчется на месте. Необычных и интересных решений крайне мало, но все же они есть. Сегодня, мы познакомимся с младшим пассивным кулером в линейке компании Zalman, кодовое имя которого FX70.

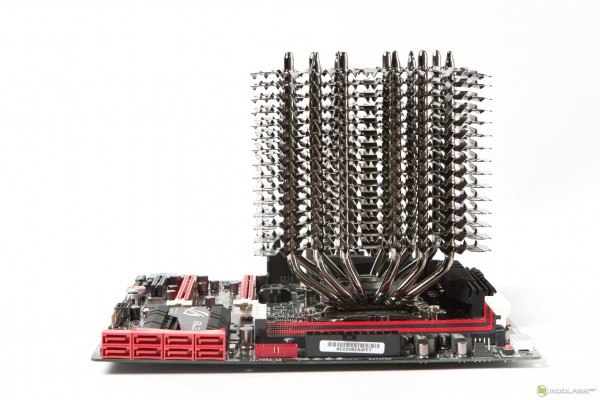

На первый взгляд Zalman является стандартной односекционной башней, и его главным отличием от конкурентов является то, что FX70 поставляется без вентилятора, производитель изначально делает ориентир на то, что потребитель будет использовать его как пассивную систему охлаждения. Сразу о цене, на момент публикации статьи за новинку просят порядка 1700 рублей.

Решение поставляется в небольшой черной коробке с броской надписью FX70, на обратной стороне которой присутствует подробное описание характеристик.

Комплект поставки является довольно обычным для систем охлаждения компании Zalman, в него входит:

- Универсальный Backplate;

- Специальные пластиковые зажимы для фиксации гаек;

- Набор гаек и болтов;

- Адаптеры для платформ INTEL и AMD;

- Фирменная термопаста ZM-STG2M;

- Наклейка с символикой Zalman;

- Пара скоб для крепления вентилятора,

- Двусторонний скотч для фиксации рамки к материнской плате;

- Книжка инструкция.

Всё более чем обычно не хватает только вентилятора. Кулер совместим с платформами от Intel LGA 2011/1366/1150/1155/1156/775 и AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2.

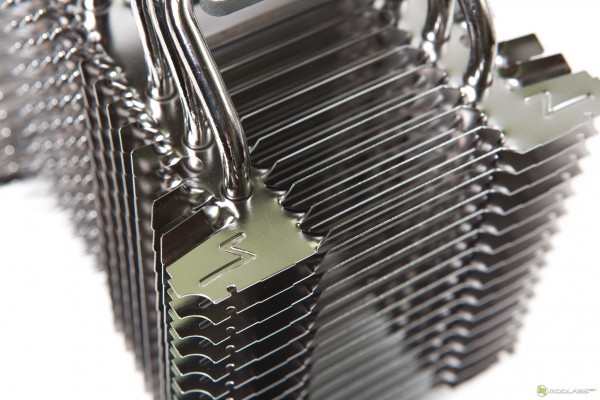

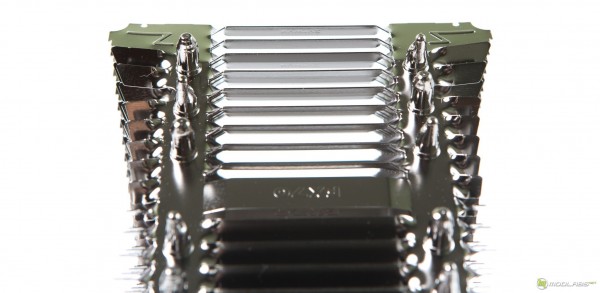

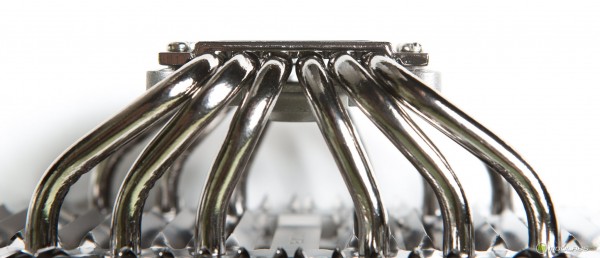

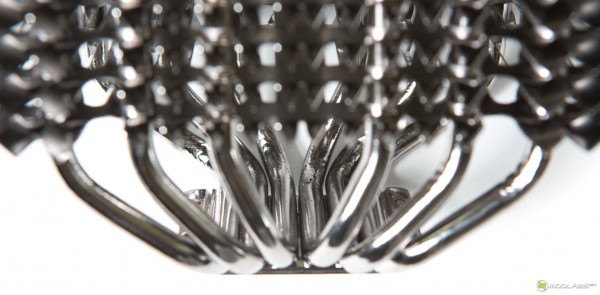

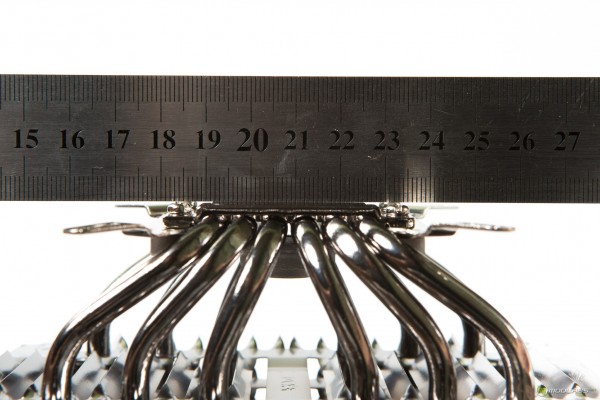

С комплектом разобрались, далее перейдем к осмотру самого радиатора. Перед нами по-прежнему тот же обычный односекционный кулер, в строении которого заложены шесть тепловых трубок с диаметром шесть миллиметров, они проходят через медное основание и алюминиевые ребра. Вся площадь кулера имеет черно жемчужное никелированное покрытие. Габариты FX70 составляют 110х140х158мм что не мало, хотя высота укладывается в 160мм, а это значит что он подружится с большинством корпусов.

Кулер довольно широкий для односекционной башни 110мм, а вот его вес всего 530г, он очень лёгкий. Всего 15 ребер необычной формы рассеивают тепло собственно они и являются его главной особенностью, о них подробно далее. Толщина ребер равна ~1,5мм, а расстояние между ними ~7,3мм.

Давайте посмотрим более детально на то, как у нашего героя реализована функция рассеивания тепла, а именно поближе рассмотрим конструкцию рёбер. В них есть специальные отверстия, через которые воздух из горячего сердца радиатора сам должен подниматься вверх. Иначе говоря, пластины радиатора имеют изогнутую форму, в центре между двух рядов тепловых трубок.

По бокам, с внешних сторон относительно тепловых трубок, ребра имеют зубчато-изогнутое строение, что тоже должно улучшить отдачу тепла. Так же на этом фото видно, что пластины сохранили целостность только в области тепловых трубок.

Довольно интересное инженерное решение, при наличии хотя бы небольшого воздушного потока в корпусе, он будет проходить через 15 пластин радиатора, при этом эффективно забирая тепло с собой.

Основание имеет средний уровень качества обработки, на нем видны следы от фрезы. Отражение не идеально, хотя само оно довольно гладкое, так же основание имеет небольшой выступ под крышку процессора.

Тепловые трубки припаяны к медной пластине, которая обратной стороной контактирует с CPU, толщина пластины ~2мм. С помощью четырех болтов, к основанию крепится вторая пластина, которая служит основой для системы крепежа.

Сняв данную пластину, можно увидеть, что тепловые трубки припаяны к основанию, а расстояние между ними ~1-1.5мм.

Тест с линейкой на ровность основания, пройден довольно успешно, ни горба, ни тем более впадины нет.

Отпечаток термопасты получился практически идеальный, сила прижима довольно хорошая, несмотря на то, что на первый взгляд она кажется довольной хилой.

Установка, Тестирование, Заключение

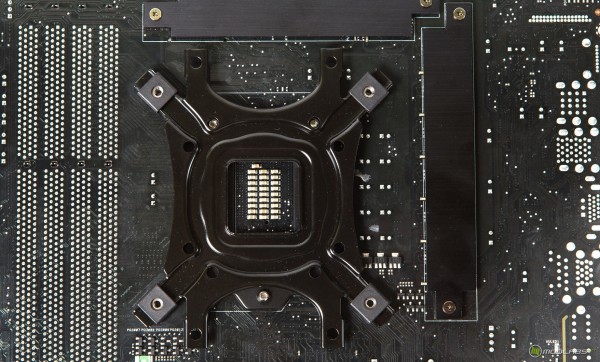

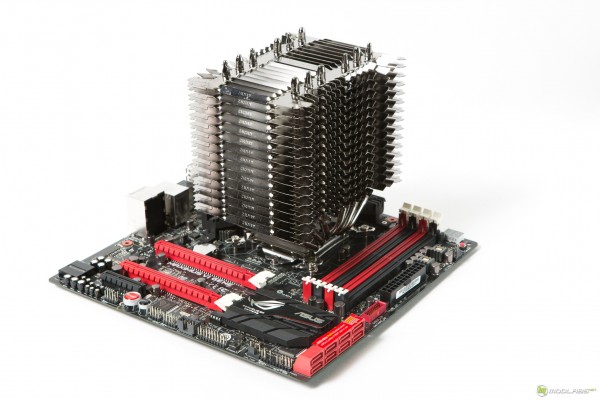

Мы производили установку Zalman FX70 на материнскую плату ASUS Maximus VI GENE. Для начала нужно собрать специальный Backplate, для этого нам потребуются гайки и их фиксаторы.

Backplate крепится с обратной стороны материнской платы, для удобства в комплекте идет специальный двусторонний скотч, который помогает надёжно зафиксировать конструкцию.

Далее, к радиатору прикрепляются нужные нам крепления (Intel).

Материнская плата переворачивается и кулер фиксируется четырьмя болтами, конечно перед этим не забываем нанести термопасту.

Для того чтобы закрутить болты понадобится длинная крестовая отвертка, жаль что ZALMAN перестали добавлять её в комплект поставки. В целом, установка по инструкции проста и понятна, однако без ее использования не опытные пользователи могут испытать затруднения со сборкой бекплейта и его расположением.

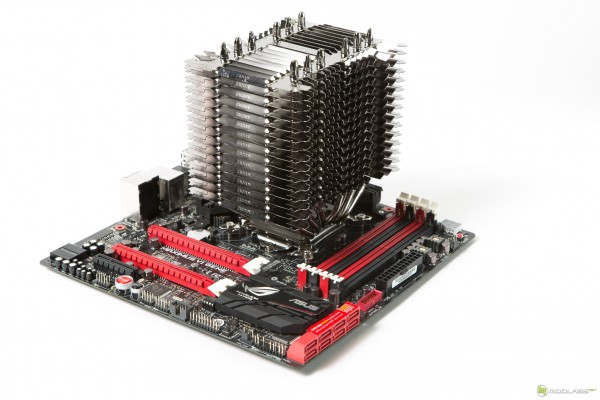

Несмотря на то, что кулер имеет небольшой вес, его габариты весьма велики, конечно, он не перекроет верхний слот PCI-E 16х, но находится на критически близком расстоянии к нему. Мы бы не рекомендовали устанавливать видеокарту в такой близости к радиатору, но если вы решите это сделать, хорошо зафиксируйте всю конструкцию!

Так же на нашей плате оказался перекрытым первый слот оперативной памяти, делая невозможным установку в него планок с высоким радиатором. Забегая вперед, скажем, что при попытке установить вентилятор так же могут обнаружиться некоторые нюансы.

В целом эти две из трёх проблем могут быть решаемы, при наличии ножниц по металлу, можно немного подрезать радиатор с обеих сторон, со стороны памяти и видеокарты. А вентилятор при его надобности можно поставить с обратной стороны, но мы оставили все как есть.

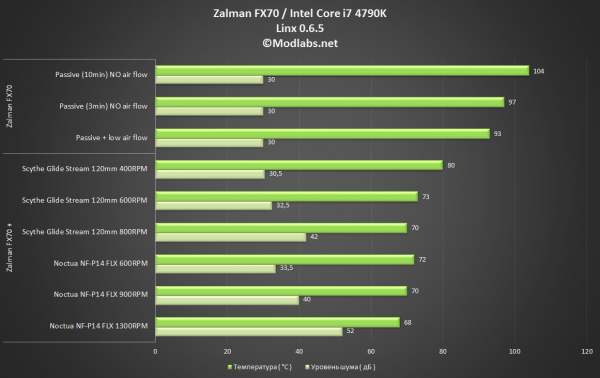

Для проверки Zalman FX70 в бою, использовался следующий тестовый стенд:

- Процессор: Intel Core i7-4790K;

- Материнская плата: ASUS Maximus VI GENE Z87 (BIOS 1505);

- Оперативная память: Corsair Dominator Platinum 16GB 4x8Gb 2133 МГц Cl9;

- Блок питания: Corsair AX760 (ACTIV FAN OFF, HIBRYD);

- Видеокарта: Palit GTX430 2Gb (PASSIVE);

- Дисковая система: SSD OCZ VTX3-25SAT3-60G;

- Реобас: Bitfenix RECON;

- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4.

Intel Core i7-4790K скальпирован, крышка отполирована до зеркального блеска, в результате снижение температуры, в общем составило 26°C относительно температуры с заводским термоинтерфейсом.

Конечно же, при тестировании, пассивный режим стал основным, при этом на открытом стенде отсутствовал какой либо обдув. Мы не могли пройти мимо других условий тестирования, так для имитации воздушного потока в корпусе был выбран Scythe Slip Stream 120 Slim SY1212SL12SL 120х120х12 работающий на скорости 400-500rpm, который в момент замеров был установлен на расстояние в четыре сантиметра от грани радиатора.

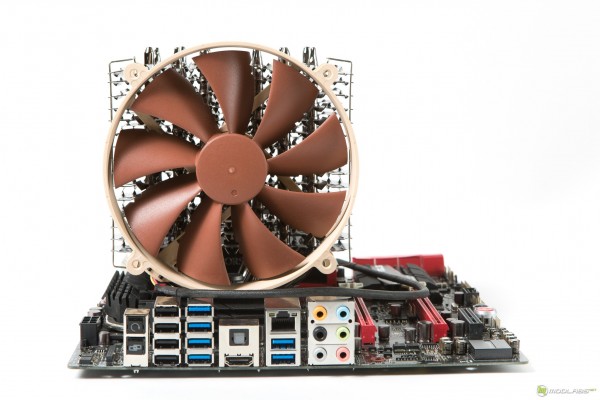

Zalman FX70 имеет очень большое межреберное пространство, поэтому использовать вентиляторы с высоким уровнем статического давления нет смысла, с данным радиатором нужно использовать кулеры с хорошими показателями воздушного потока. Так мы протестировали FX 70 в паре с очень тихим Scythe Glide Stream SY1225HB12L, 400/600/800rpm.

А так же Zalman FX70 хорошо подружился с Noctua NF-P14 FLX 600/900/1300rpm. Эта «Стосороковка» с креплениями под 120мм очень неплохо смотрится на FX70.

Измерение уровня шума проходило с помощью цифрового шумомера, с расстояния 3см, минимальной границей измерения шума является 30дБ, уровень шума в помещение равняется 30,5-31,5дБ, данные ниже 33-34дБ можно считать абсолютно бесшумными, погрешность может составлять 1,5-2дБ.

Тестирование проходило при комнатной температуре 24 градусов. Процессор работал только в номинальном режиме (4,4-4,2Ghz HT-ON 1,102-1.082v). С разгоном процессора до 4,7Ghz при 1,256v, Zalman FX70 даже при наличии вентилятора справиться не смог. Для прогрева CPU использовалась утилита Linx 0.6.5 в течении 10минут. Результаты тестирования отображены на диаграмме.

Без воздушного потока FX70 не смог справиться с охлаждением i7-4790K показав на девятой минуте 104°C, это был резкий скачек с 99°C до 104°C. При этом уже на третей минуте температура процессора равнялась 97°C. В общем, без наличия воздушного потока в корпусе самостоятельно FX70 не справился с задачей. Однако, с появлением крошечного воздушного потока от Scythe Slip Stream 120 Slim SY1212SL12SL работающего на скорости 400-500rpm, который, напоминаем, находился на расстоянии четырех сантиметров от радиатора, FX70 довольно неплохо охладил i7-4790K, успешно пройдя тест и показав результат в 93°C, хотя для скальпированного процессора это довольно много. С появлением вплотную установленных вентиляторов температуры становятся намного ниже, и даже с очень тихим Scythe Glide Stream SY1225HB12L на 400rpm температуры находятся уже на рабочих значениях.

Итак, довольно тяжело справиться с пылким нравом скальпированного i7-4790K, сегодняшнему герою Zalman FX70 это удалось только при помощи активной поддержки, а в номинально-пассивном режиме, увы но нет. Однако, отметим, что при наличии небольшого потока воздуха, FX70 может замахнуться на пассивный режим, особенно если TPD процессора будет меньше чем у i7-4790K.

Перед покупкой Zalman FX70 необходимо правильно поставить конечную цель, если TPD процессора будет находиться в районе 60Вт, а в корпусе вашего системного блока все же есть потоки воздуха, то вы действительно можете замахнуться на полностью пассивный режим. Но, если процессор погорячее, мы рекомендуем присмотреться к аналогам изначально нацеленных на активное охлаждение.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

История одного ноутбука. Не обзор Acer Aspire 5935G

Рубрика: Теоретические статьи | Гаджеты | Процессоры и материнские платы | Разгон и модификации | Корпуса и блоки питанияМетки: 5935G | Acer | Aspire | SSD в ноутбуке | апргейд | История | не обзор | ноутбука | разгон

Дата: 25/08/2014 23:55:00

В предыдущих материалах нашего сайта, мы не однократно поднимали вопрос о наличии множества вариаций того или иного устройства, на сегодняшнем рынке компьютерных комплектующих. Конечно, богатый выбор — это всегда отлично, ведь каждый пользователь может подобрать устройство которое нужно именно ему… Однако, при его избыточном количестве понять и выбрать то, что подходит именно вам, иногда, становится довольно сложно. На радость некоторым пользователям приходят маркетологи и менеджеры по продажам, посмотрите, как только не разделяют категорию ноутбуков почти в любом интернет магазине: Недорогие, Игровые, Apple MacBook, Ультрабуки, Замена настольному ПК, Для мобильной работы, Легкие и компактные, Ноутбуки-трансформеры, Стильные, Универсальные ну и так-далее…

Раньше, в году эдак в 2009, все было немного проще: основная масса тех же ноутбуков имела довольно схожие размеры корпуса и диагонали дисплея, основные отличия приходились на конфигурацию «начинки». Конечно, уже тогда имелись варианты отличные от стандартных, но их количество было совершено не сравнимо с сегодняшним…

Итак, введение плавно подходит к заголовку статьи: сегодня, речь пойдет об обычном ноутбуке 2009 года выпуска, который по сей день занимает роль моего основного ПК. Задачи, решаемые с его помощью, признаем сразу, менялись не единожды. Давайте посмотрим, как конфигурации этого ноутбука подстраивалась, менялась и модернизировалась на протяжении всего времени использования, а параллельно взглянем на рынок сегодняшних представителей этого класса.

Изначально, в нашем доме был один компьютер, далее последовал апгрейд на другой, более мощный, а после их стало уже два. Но об этом уже была написана другая история, если интересно ее можно почитать здесь. Зачем такому оверклокеру как я понадобился ноутбук? Идея, а точнее острая необходимость его приобретения пришла в тот момент, когда я первый раз оказался в рабочей «командировке» продолжительностью в пять месяцев, и да, она проходила на борту корабля. Как показала практика, оказаться без компьютера было действительно не привычно, я даже начал читать книжки и заранее готовить отчет :). Но при этом у меня все равно оставалось множество свободного времени, которое было сложно чем-то занять. Поэтому после возвращения, было принято решение сразу же подготовиться к следующему «заплыву»...

Изначально я планировал выбрать не самый бюджетный вариант, но так как финансы были ограничены, ноутбук выбирался по следующей связке: видеокарта + процессор + оперативная память + жесткий диск, набор довольно примитивный, по нему всегда можно выбрать компьютер в любом сегменте. О качестве дисплея, автономности, внешнем виде и сборке тогда я совершено не задумывался. Изучив местные магазины, выбор пал на одну модель от компании ACER, сейчас уже не упомню какую точно, она была лучшей по соотношению цены и вышеупомянутой связки параметров. Но когда я зашел в магазин, на кассе его уже оформляли для другого покупателя, резервов в то время не было...

После, на витрине я увидел почти аналогичную модель Acer Aspire 5935G. Он был почти идентичен по техническим характеристикам, но из-за некоторых бонусов в виде клавиатуры с подсветкой, наличии мультимедийной панельки и более «игрового» дизайна цена его была немного выше . Под распакованными версиями витринных аппаратов, стояли коробочки для покупателей, немного присмотревшись, я увидел, что на одной коробочке был указан процессор Intel Core 2 Duo T6400 с частотой 2.0 Ггц, а рядом стояла идентичная коробка, но с процессором Т6600 2.2 Ггц за ту же цену :). В ранее выбранной модели был процессор T6400, так по воли случая и этих 200Мгц я стал обладателем Acer Aspire 5935G.

Итоговые технические характеристики были следующими: Core 2 Duo T6600 2200 Mhz/GeForce GT 240M /15.6"/1366x768/4096Mb/320.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth.

Отдельно стоит упомянуть о технологии NVIDIA HybridPower, с помощью которой в системе осуществлена связка из двух графических адаптеров GeForce GT 240M и GMA 4500MHD. Сейчас подобные связки не редкость, но в тот момент это было в новинку.

Если честно, то плоская клавиатура пришлась мне по вкусу, теперь любая другая, вызывает у моих рук дискомфорт. А колесико для управления громкостью используется ежедневно – не знаю, как люди используют ноутбуки без подобного рода крутилок...

Если проводить аналогию с сегодняшним рынком ноутбуков, то в 2009 герой сегодняшнего обзора целиком и полностью попадал под категории «Замена настольному ПК» и «Игровые», а если учесть отсутствие огромного количества компактных ноутбуков, то категория «Для мобильной работы» тоже закрывалась с лихвой.

После покупки, ноутбук успешно выполнял функции студенческого компьютера, небольшого мультимедийного центра и использовался как инструмент, для интернет серфинга. Помимо этого меня, как любителя разгона, попросту тянуло проверить разгонный потенциал процессора и видеокарты, конечно в этом не было никакой практической необходимости, так как производительность системы полностью устраивала, можно сказать, что я не заметил большой разницы с настольным компьютером сердцем, которого был Intel Core 2 Duo E8600.

Я долго откладывал эксперименты с разгоном, но в одни прекрасный день, все же решил закрыть категории процессора и видеокарты на HWbot.org, скажу, честно попросту чесались руки. И здесь началось все самое интересное.

К сожалению, набор системой логики PM45 не позволяет легко варьировать частотой системной шины и если сейчас такие ограничения кажутся стандартными, то в переходный момент 2009 года такая ситуация была немного странной.

Так как программные средства не справлялись с поставленной задачей, хотя их могло хватить для потребности в «Побенчить»… На помощь пришёл любимый многим паяльник. Тема BSEL модификации раскрыта довольно давно и в полном объёме, поэтому описывать ее я не буду, а лишь упомяну о том, что она имела место быть. Изначально, модификация была произведена без каких-либо ухищрений - просто один провод. В итоге я получил стабильную работу процессора на частоте порядка 2930Мгц и довольный результатом начал сборку ноутбука.

После повышения частоты системной шины не совсем приятным сюрпризом оказался отказ работоспособности встроенной графики, что повлекло за собой постоянное использование NVIDIA 240M, которая немного горячее интегрированной GMA 4500MHD, так после разгона температура процессора повысилась, приблизительна на 4°C плюс на пару градусов из-за использования более горячей видеокарты. Далее, в цепь модернизации был добавлен джампер, который через крышку памяти легко позволял отключать и включать разгон. Категории на HWbot.org были закрыты…

Так без каких-либо дополнительных модификаций ноутбук прожил почти полтора года, за которые побывал в районе северных морей, на нем был просмотрен не один десяток фильмов, пройдено с десяток игр, и неоднократно разминированы все поля в сапере. Следующая модификация или точнее техническое обслуживание пришло само по себе: в один прекрасный день износ батареи приблизился почти к 95% показателю, что на практике позволило осуществлять лишь на кратковременные перебежки между комнатами с зарядкой (аналогичная история у меня была с ноутбуком Apple, однажды я уже добегался, он успел разрядиться до того, как я нашёл и включил в розетку зарядное устройство для макбука). Я начался поиском новой батареи, магазины просили не адекватные деньги, а доставка из Китая на тот момент казалась рискованной. В итоге в одном из сервис- центров была найдена б\у батарейка с износом в 1% и ценой сопоставимой с парой банок хорошего яблочного сока :).

Начиная с середины 2012 года, я перестал предъявлять требования к ноутбуку по производительности графической системы, эти изменения были вызваны тем, что я перестал играть, хотя иногда вспоминаю об этом. Acer 5935G основательно пустил корни в пределах квартиры, брать его с собой, уже не совсем удобно… Оперативные вопросы решаются с помощью смартфона, а на работе используется совершенно другой, корпоративный, компьютер. С 2012 года, ноутбуку присвоен официальный статус «Замена настольному ПК в пределах квартиры», а учитывая наличие множества новых вариантов, ранги в виде «Игровой» и «Для мобильной работы» с ноутбука были списаны.

Однако, Acer 5935G продолжил выполнять функции мультимедийно центра: просмотр фильмов, воспроизведение музыки, интернет и конечно же студенческий компьютер с подготовкой курсовых, рефератов и т.д. Вдобавок к этому, я начал работу по написанию статей, что повлекло за собой работу над текстом и обработкой фотографий.

В этот момент наступает следующий этап изменений. С разрастанием архива фотографий, который после появления «зеркалки» начал разрастаться еще быстрее, появилась потребность в более объемном накопителе. Я попросту устал удалять каждый фильм в HD качестве после его просмотра что бы скачать следующий, в общем, было решено разобраться с вопросом кардинально и в феврале 2013 в систему попал Hitachi Travelstar 5K1000, HTS541010A9E680 объёмом в 1ТБ. Ранее штатный жесткий диск, обзавелся USB боксом, и на нем осталось наиболее важная информация и раздел ОС, так на всякий случай.

В качестве WiFi адаптера в подопытном установлен Intel WiFi Link 5100 ABG, совершенно случайно на мои глаза попалась статья о его разблокировке. В итоге приблизительно через десять минут в ACER 5935G появилась поддержка стандарта «N», после этого успеха пришлось идти в магазин за новым роутером…

Примерно в этот же момент ноутбук начал использоваться с большим 24 дюймовым монитором и беспроводным комплектом клавиатуры и мышки, что позволило с удобством работать над текстовыми материалами.

В качестве акустической системы начала использоваться Edifier R1500M а так-как ноутбук в отличие от стационарного компьютера дает свободу перемещений, носить за собой кабель было не очень удобно. Менять акустику на вариант со всторенным беспроводным адаптером не хотелось, было решено приобрести Logitech Wireless Speaker Adapter for Bluetooth. Эта небольшая коробочка без труда позволила использовать Bluetooth интерфейс для передачи звука, что принесло мобильность внутри комнаты.

Конечно, последние модификации не особо изменили конфигурацию ноутбука, они создали для него некоторую инфраструктуру внутри квартиры, что повысило уровень удобства его эксплуатации.

Не зря говорят: все познается в сравнении. Совершено недавно я заметил, что ноутбук уже не тот, случилось это в момент обработки одного материала непосредственно на тестовом стенде с Intel Core i7-4770K и SDD диском. В этот момент я задумался о полной замене ноутбука. После анализа предложений сегодняшнего рынка и выполняемых функций на ноутбуке, было намечено два варианта дальнейшего развития событий: в перовом, легком, я производил полный апгрейд забывая, об имеющемся аппарате. Во втором, мне бы удалось продумать еще один этап модернизации…. И так как второй вариант предоставлял возможность повозится с железками, что я конечно же люблю, а так же давал повод написать весь этот материал, я пошел именно по нему...

Первое что я начал делать, это восстанавливать внешний конструктив, Acer 5935G должен был оживиться не только в плане производительности, но и во внешнем облике. Первым пунктом была предпринята попытка подчинить ранее сломанную клавишу, но быстро этого сделать не удалось. Решил узнать, как можно найти одну и более клавиш.

На любимом многим интернет аукционе eBay нашлось довольно интересное предложение, люди просто продавали любую из имеющихся клавиш на их клавиатуре. В итоге клавиша была заказана и получена через две недели. Как видим, при поломке одной или паре клавиш можно обойтись без полной замены клавиатуры.

Для восстановления парочки небольших трещин на корпусе и укрепления конструкции крепления крышки ноутбука я использовал прозрачную сухую сварку.

С ее помощью на свое законное место вернулись все прорезиненные ножки, которые, кстати, тоже можно найти на eBay, но у меня они не были утеряны.

В корпусе ноутбука был использован не самый качественный способ фиксации гаек на основе которых держится вся конструкция. Меня миновали полностью сломанные петли крепления матрицы, но парочка болтов в их составе все же была сломана и снижала общую монолитность корпуса. Забегая вперед, я зафиксировал все имеющиеся «гайки» взяв их в небольшое кольцо из сухой сварки. Эту операцию нужно выполнять аккуратно не залив резьбу для болтов.

Изменение объема оперативной памяти, пожалуй, наиболее простой способ модернизации любого ноутбука. Почти в каждой системе планки легкодоступны и в отличие от замены жёсткого диска даже не нужно, переустанавливать операционную систему. До этого момента вопрос о ее замене или модернизации не поднимался, так как система изначально имела внушительный объем в 4 Гб, можно сказать, что в момент покупки 4 Гб были эталонным. Но времена меняются и с каждым днем интернет страницы содержат все больше мультимедийной информации, добавьте к этому включенное интернет радио, Skype, Word, Excel, пару фотографий в Photoshop и в итоге мы можем увидеть следующую картину по загрузке.

Конечно, некий запас еще остается, но иногда начинаешь ощущать, что после закрытия пары приложений система начинает работать быстрее. Поэтому с заделом на будущее было принято решение нарастить объем памяти до 8 Гб. Для этого были использованы два модуля JM1333KSN-4G производства компании Transcend.

Далее, после оперативной памяти, мы подошли к вопросу о накопителе. С момента покупки ноутбука, самым громким событием на рынке ПК, было массовое появление твердотельных накопителе. Без пункта о его применении, все вышеописанные модернизации можно было бы не начинать.

Установка твердотельного накопителя в ноутбуки прошлых поколений не редкость. И здесь принимаются два наиболее распространённых способа. В первом диск устанавливается на место основного HDD, а во втором используются переходники занимающие разъем DVD-привода.

Так в первом случае за бортом остается объемный HDD, а во втором DVD привод, в общем, приходится что-то демонтировать. Если отсутствием привода в наше время можно полностью смириться, то терять объем дисковой системы изначально не хотелось. В момент поиска переходника для замены DVD на SSD, под руку попался диск Transcend TS128GMSA720 выполненный в формате mSATA.

Жаль, но штатного разъёма для него не нашлось :), в один момент я вспомнил о пустующем разъёме Mini PCI-Express и тут я начал думать о третьем методе установки SSD в старые ноутбуки. Как оказалось, данные разъёмы полностью электрически совместимы, полет мысли происходил быстро, появилась идея перекинуть каналы SATA c неиспользуемого разъема eSATA. Приблизительно через полтора часа, с помощью одного разрезанного SATA-кабеля и паяльника, диск определился в системе с линий eSATA, при этом он находился в разъёме Mini PCI-Express…

Изначально все было сделано довольно варварским способом, к сожалению, переделывать более качественно не понадобилось, в полете мыслей о модернизации я совершено забыл изучить базовый аспект. В BIOS Acer 5935G нет возможности выбрать канал eSATA в качестве загрузочного, на этом третий подход к установке SSD так и остался не существующим…

В качестве утешительного приза, я все-таки решил установить вышеупомянутой диск в систему через переходник на обычный форм-фактор 2.5''. Я не буду описывать впечатление от того когда система переходит на использование SSD-накопителя, этому и так есть множество примеров, скажу лишь одно: ноутбук ускорился, причем очень значительно!

В сегодняшней заметки, будет лишь одно тестирование. После проделанных модификаций мне стало интересно, насколько я проигрываю в части процессора старого поколения. Итак, для тестирования был выбран тестовый пакет Cinebench R10 x64 – CPU, который запускался в двух режимах. В рамках тестирования конкурентами были выбраны следующие процессоры: Intel Core i5-2430M; Intel Core i7-4500U; Intel Core i7-4770K; AMD FX-4330 и AMD FX-8350 :). Каждый процессор тестировался на различной системе, поэтому результат не претендует на 100% точность, однако увидеть ориентиры мы однозначно сможем.

Результаты получились весьма и весьма интересные, так разогнанный старичок T6600 в одно-потоковом режиме подбирается к актуальным сегодня процессорам, особенно удивило различие с настольным FX-4330… В много-потоковом варианте, сегодняшние многоядерные процессоры уходят далеко в перед, хотя по сравнению с настольным i7-4770K мобильные варианты смотрятся уже не столь интересно.

Данные результаты позволили мне сделать следующие выводы: в повседневных задачах, которые выполняются на моем ноутбуке его производительности вполне достаточно, и даже если говорить о кратковременных нагрузках в виде обработки десятка фотографий, мне не придётся ждать в пять или десять раз дольше, а всего в два, а если для какой-либо задачи потребуются процессорные мощности, я попросту воспользуюсь настольным i7-4770K. Так же я понял, что замена процессора внутри данной платформы лишена смысла, прирост производительности относительно сегодняшних решений будет минимален.

Самой главной модернизацией оказалась установка SSD накопителя, именно он принес системе оживление и значительно улучшил отзывчивость системы. Если вы тоже захотите установить SSD в свою не самую новую систему, не стоит гнаться за самым производительным диском помните, что большинство старых ноутбуков ограничиваются стандартом SATA 2.0.

Если что и осталось за бортом сегодня, так это модификация таймингов оперативной памяти, показатели разгона видеокарты и дальнейшая судьба основного жесткого диска… Но об этом, возможно, в другой раз, быть может Acer Aspire 5935G еще долго будет выполнять роль моего настоящего домашнего компьютера…

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

На что способен APU? Разгон AMD A10-5800K.

Рубрика: Разгон и модификации | Процессоры и материнские платыМетки: 5800K | AMD | AMD APU | APU | Trinity APU | Разгон APU | Результаты Разгона AMD A10-5800K | скальпирование | Скальпирование процессора | Снятие крышки с процессора

Дата: 08/09/2013 14:05:55

Вот и пришла осенняя пора, погода больше не балует нас летним солнцем, а дожди идут все чаше и чаше. В такие дни многие любители разгона вспоминают о своем хобби. Одни после жаркого лета настраивают свои компьютеры на зимние частоты, другие готовятся к осеннему апгрейду и ожидают появления новых комплектующих. Вот и мы в ожидании новых ревизий комплектующих решили поэкспериментировать с уже имеющимся в «оверклокерском шкафу» железом.

Ранее мы познакомились с двумя процессорами из линейки AMD APU и пришли к выводам, что младший AMD A4-5300 представляет собой основу для очень хорошей офисной системы, а кто будет разгонять офисный ПК? Ах да, Я – буду! Но сейчас нам более интересно заняться разгоном старшего AMD A10-5800K и его разблокированный множитель поспособствует нам в этом. Сегодня мы постараемся ответить на вопрос: «А стоит ли вообще разгонять мультимедийный центр на платформе AMD?»

Для всех экспериментов с процессором использовался следующий тестовый стенд:

- Материнская плата: GIGABYTE GA-F2A85X-UP4 (AMD A85X, FM2);

- Процессор: AMD A10-5800K;

- Охлаждение CPU: Noctua NH-L9a;

- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

- Видеокарта: Radeon HD 7660D;

- Оперативная память: Transcend aXeRam TX2400KLU-4GK

- Накопитель: Seagate ST3250410AS 250 Гбайт;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Ultimate SP1;

- Версия драйвера: Catalyst 13.1.

Прокомментируем некоторые пункты данного стенда. Как видим, имеются комплектующие не совсем подходящие для использования в составе компактного HTPC. Речь идет о материнской плате GIGABYTE GA-F2A85X-UP4 формата ATX. Ее выбор обоснован наличием полноценного BIOSа, в котором нет ограничений в функциях разгона, имеется шестифазная система питания процессора. В общем, материнская платна не будет узким местом для наших экспериментов с A10-5800K. В качестве системы охлаждения будет использоваться Noctua NH-L9a. Можно использовать более мощные башенные кулеры, но мы ориентируемся на создание HTPC системы, для которой Noctua NH-L9a отличный вариант. В качестве оперативной памяти используется Transcend aXeRam TX2400KLU-4GK, как мы уже выяснили ранее при использовании AMD APU частота оперативной памяти оказывает большое влияние на производительность в 3D приложениях.

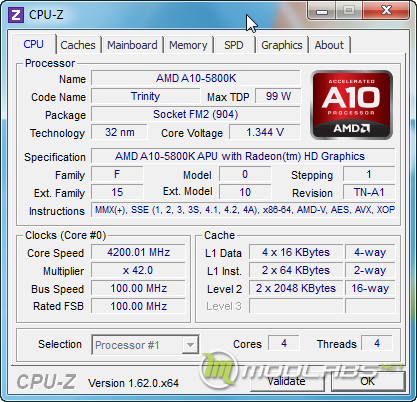

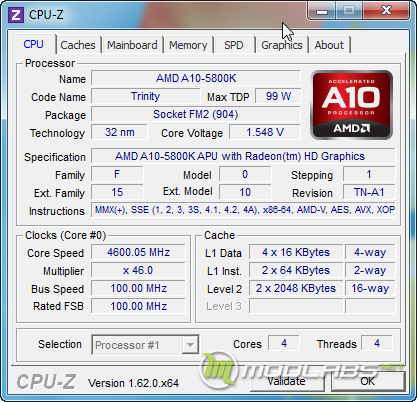

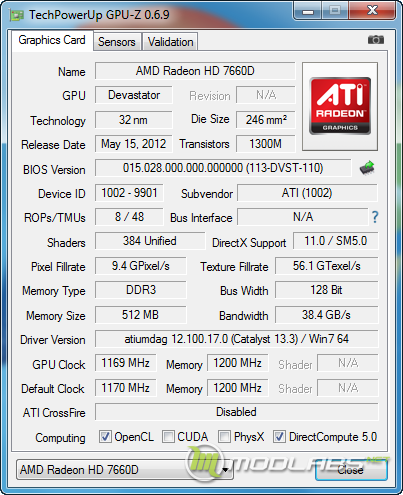

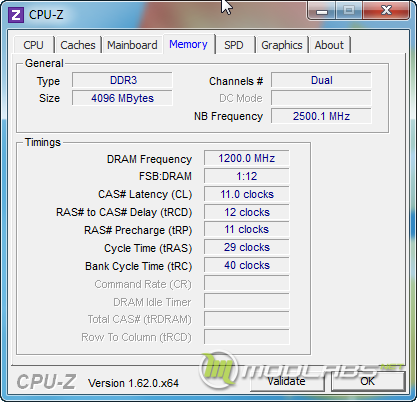

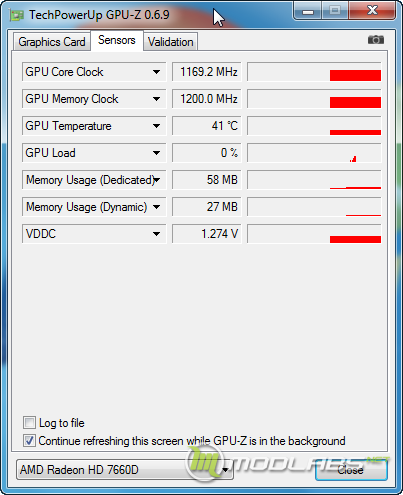

Перед началом экспериментов еще раз ознакомимся со скриншотами программ CPU-z и GPU-z. Частоты зафиксированы в режиме TURBO CORE.

Теперь можно начать разгон стоваттного процессора на кулере Noctua NT-H1, который изначально заявлен на максимальное тепловыделение в 65Ватт. Нам покорилась частота в 4300Мгц, после увеличения до 4400Мгц начали появляться ошибки в OCCT Perestroïka. Попытка поднять напряжение привела к скачку температуры процессора до 74°C и тест опять вылетал с ошибкой, но уже другой. Как оказалось, контроллер оперативной памяти не мог обеспечивать работоспособность памяти на частоте 2400Мгц, при снижении на 2133Мгц ошибок не наблюдалось. Но терять частоту памяти ради 100Мгц для процессора на данной системе совершенно не рекомендуется, польза от такого разгона будет со знаком минус.

Материнская плата GIGABYTE GA-F2A85X-UP4 позволяет выставлять частоту GPU с шагом 1Мгц. Но как оказалось на практике разгон осуществляется следующими шагами: 800-844-894-950-1013-1086-1169-1267Мгц и так далее. Частота переходит на следующий шаг после того как значение в BIOS превысит указанные частоты на 1Мгц. При использовании кулера Noctua NT-H1 частоту удалось повысить до 950Мгц, это принесло десяти процентный прирост в 3DMark 2006.

Дальнейшему разгону мешала высокая температура, мы начали задумываться, как можно улучшить охлаждение процессора без изменения основных компонентов стенда, а именно процессора и кулера. Noctua NH-L9a менять не хотели, так как он был выбран специально. В качестве термопасты использовалась Noctua NT-H1, более эффективной в наличии не было. Замена процессора на менее производительный тем более не рассматривалась. И вдруг, мы поняли, что крышка APU является лишним звеном в цепочке охлаждения. Мысль пришла, нужно реализовывать!

Для снятия крышки с процессора нам понадобится обычная лезвия и большой запас храбрости, я около двух дней думал нужно ли это делать и получим ли мы результат. Необходимо использовать совершенно новые лезвия, которыми ранее не производились ни какие операции, это уменьшит шансы повредить процессор.

Перед началом процесса скальпирования, именно так называют данную операцию в оверклокерсих кругах, нужно хорошо подготовить рабочий инструмент, максимально заизолировать лезвие для предотвращения парезов своих драгоценных пальцев. Хорошее освещение будет отличным плюсом и позволит контролировать процесс, а не скальпировать процессор в слепую.

С одной из сторон крышки процессора имеется сквозное отверстие. Оно используется для компенсации давления при изменении температур. Благодаря ему можно заранее оценить насколько стоит углублять лезвие.

Я начал прорезать слой соединительного герметика с торца. Рекомендую не углублять лезвие полностью, а постепенно на ширину миллиметра прорезать герметик. В некоторых статьях рекомендуют наклонять лезвие к крышке, я изначально старался вести лезвие совершенно ровно, но как можно ближе к крышке процессора.

После первого захода по всем бокам, я решил срезать углы. Как окажется позже, в углах мало SMD элементов, поэтому данное действие гораздо безопаснее проведения лезвий по бокам.

Далее, начинаем углублять лезвие, главное не задеть SMD элементы, и проходим еще один круг по бокам. В это время герметик может начинать отслаиваться. Будьте аккуратны, его нужно сразу убирать, для того что бы он не помешал в дальнейшем.

Далее канцелярским ножом пытаемся поддеть крышку с углов. Внимательно смотрим на места, где герметик не прорезался и держит крышку. Эти места нужно подрезать в отдельном порядке ;).

Опять поддеваем крышку, очень важно надежно фиксировать руки и предотвратить соскальзывание ножа. Окончательный этап снятия крышки лучше производить руками. В моем случае осталась одна сторона с не полностью разрезанным герметиком, я не стал его дополнительно подрезать, он просто разорвался во время отведения крышки от кристалла.

После снятия крышки мой взгляд сразу приковала подложка процессора, внимательно изучив, что все элементы на месте и текстолит подложки не поврежден, я продолжил операции фотосьёмки :).

Как оказалось, крышка процессора довольна массивная и соразмерна по толщине с процессором.

Во время операции пара ног процессора были изогнуты, наверно я очень сильно фиксировал процессора в руках. Ножки без проблем выравниваются канцелярским ножом.

В качестве термоинтерфейса между крышкой и кристаллом используется термопаста, которая по консистенции немного напоминает полностью засохшую КПТ-8. Очистка кристалла происходит без особых затруднений.

А вот и он, полностью раздетый и очищенный AMD A10-5800K. Слой герметика был разрезан почти пополам, возможно, из меня бы получился хороший врач :)…

Если вы готовитесь повторить скальпирование процессора AMD A10-5800K, рекомендуем обратить особое внимание на фотографию ниже. На ней можно правильно оценить близость расположения SMD элементов к слою соединительного герметика. Именно поэтому стоит очень аккуратно проводить лезвием по бокам.

Перед установкой процессора Я решил защитить кристалл от сколов. В этом мне помог известный всем экстремальным оверклокерам Bostik.

Кулер Noctua NH-L9a был явно не готов к исчезновению теплораспределительной крышки. Затяжные болты затягивались до упора, но кулер, откровенно говоря, болтался на материнской плате

Ситуацию спасли шайбы и резиновые прокладки найденные в шкафчике оверклокера.

После произведенных операций прижим кулера к кристаллу был просто идеальным. Почти вся термопаста выдавилась как лишня.

В итоге при использовании кулера Noctua NH-L9a температура процессора под тестом OCCT Perestroika снизилась на 9°C. Результат просто отличный, на более производительном охлаждении он был бы еще более заметен. Я сразу предпринял попытки разгона, но при повышении напряжения температуры опять росли и память отказывалась работать на частоте 2400Мгц. На номинальных частотах процессора работал стабильно без приближения к критическим температурам. Конечно, нужно учитывать, что тест OCCT Perestroika является очень тяжелыми, такие температуры вы можете ни когда не увидеть на повседневно работающей системе.

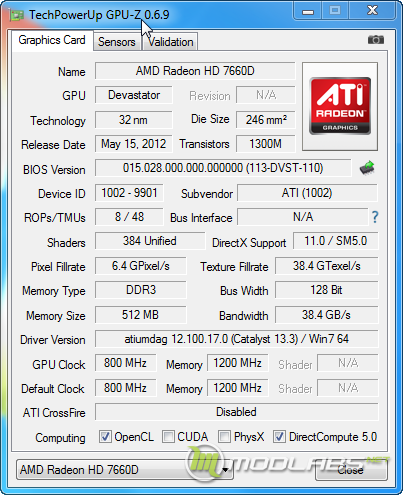

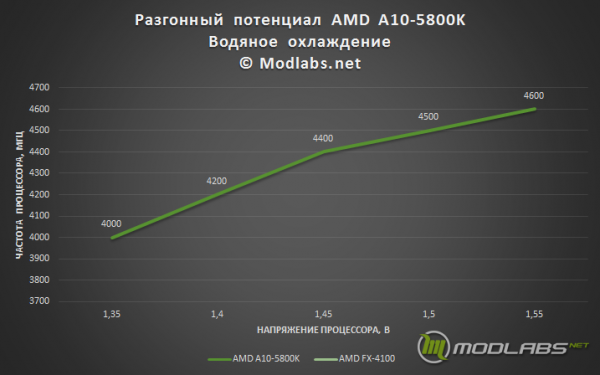

После получения таких результатов, нам все таки захотелось проверить, на что способен AMD A10-5800K при использовании хорошего охлаждения. И на кристалл была установлена система водяного охлаждения. Влияние напряжения процессора на разгон вы можете увидеть на графике.

С использованием водяного охлаждения на основе водоблока D-TEK FuZion (https://www.modlabs.net/blogsmxs/ozhivljaem-d-tek-fuzion) максимальный уровень разгона остановился на следующих значениях:

Поднималось достаточно много тем, о том как корректно измерять температуру процессоров AMD Trinity во время тестирования я обнаружил что на одной из вкладок GPU-z имеется датчик температуры графического ядра. Этот датчик показывал очень «правильные» температуры как во время нагрузки, так и в простое системы, его можно использовать как ориентир для определения температуры CPU.

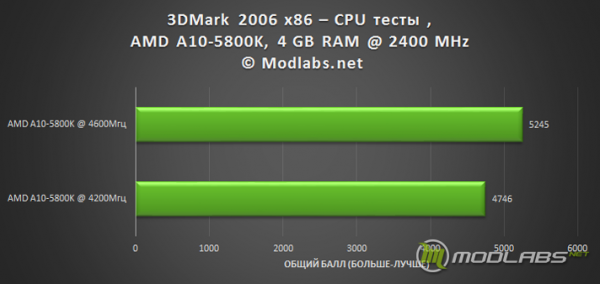

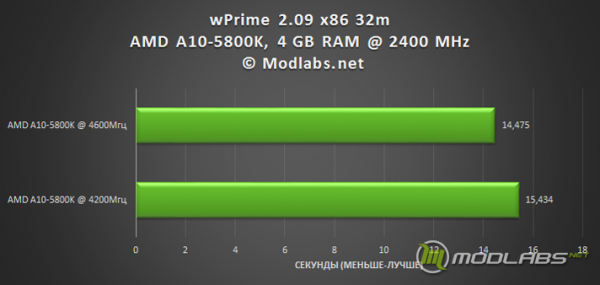

Для изучения прироста производительности от разгона был подобран следующий список тестовых приложений:

- 3DMark 2006 x86 – CPU тесты;

- 3DMark 2011 x86 – Physics тест;

- Cinebench R11.5 x64 – CPU;

- X264 HD Benchmark 5.01 x64;

- wPrime 2.09 x86;

- WinRAR 4.20 x64;

Синтетические и полусинтетические тесты 3D:

- 3DMark 2006

- 3DMark 11 1.0.3.0

- 3DMark (2013)

Игры:

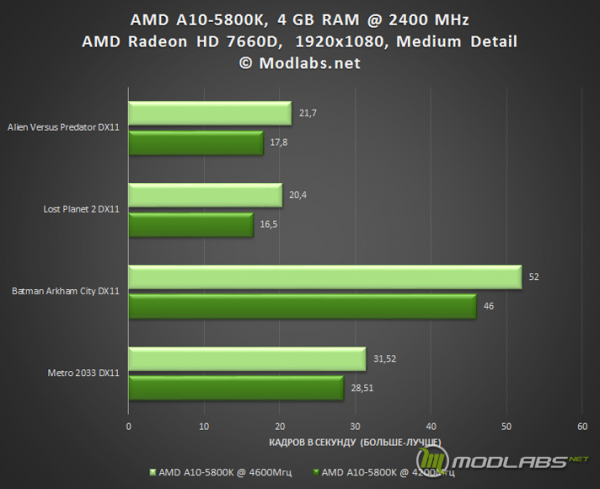

- Metro 2033 DX11

- Batman Arkham City DX11

- Lost Planet 2 DX11

- Alien Versus Predator DX11

Во всех играх разрешение составило 1920x1080 пикселей, все детали, доступные в опциях игры или настройках бенчмарка (кроме 3DMark) были выставлены на средние пресеты. Для проведения тестирования частоты устанавливались в ручную из BIOS, все энергосберегающие функции были отключены. Для минимизации погрешности каждый тест запускался по три раза, в таблицах отображены среднеарифметические значения.

Хочу сказать, что все манипуляции с разгоном AMD A10-5800K на малоэффективном охлаждении почти не дают ощутимого результата. На наш взгляд в составе мультимедийного центра предпочтительнее полная тишина системы, нежели 100-200Мгц к частоте процессора. Для системы, в основе которой используется процессор AMD APU, рекомендуем разгонять оперативную память, именно ее частота дает хороший прирост производительности.

В Полноценной системе с хорошим охлаждением разгонять AMD A10-5800K обязательно стоит! Как видно из результатов, это позволяет добиться значительного прироста в 3D приложениях, а в некоторых ситуациях сможет поднять FPS на игровой уровень.

Скальпирование процессора приносит свои результаты, но данную операцию стоит выполнять только в случае если вы знаете что она вам принесет, позволит перейти на пассивную систему охлаждения или увеличить параметр сглаживания в любимой игре. Иначе, лучше пару раз вспомнить высказывание «Не чини того, что работает».

Обсудить материал можно на форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)