Теоретические статьи

Подписаться на эту рубрику по RSS

[Кузница будущего] Транзистор из 7 атомов: учёные опять обманули Природу

Рубрика: Теоретические статьиМетки: атомарный транзистор | кремний

Дата: 14/06/2010 00:33:33

Людская любознательность, напористость и прыть привела нашу цивилизацию к невиданным ранее благам электроники. Не будь мы от природы такими любознательными и шустрыми, как знать, возможно, до сих пор пользовались бы граммофонами, детекторными приёмниками и деревянными игрушками, а то и вовсе бы только спускались с деревьев. Даже самые смелые фантасты прошлого века не могли предвидеть столь стремительного развития компьютерных и полупроводниковых технологий, запуская в своих романах к далёким звёздам вполне продвинутые ионные и ядерные звездолёты с… громоздкими бортовыми "вычислителями" на лампах и перфолентах. Эх, да что уж там говорить, даже до идеи мобильной связи и Интернета никто из них толком не успел додуматься, скорость развития действительности оказалась гораздо динамичнее их сказок.

Двигаясь стремительно, за короткий срок можно успеть многое. А можно напротив – однажды порвать штаны. Или внезапно удариться об стену – чем быстрее скорость, тем больше шишка на лбу.

Совсем скоро на такую "стенку" рискует налететь наша современная электроника, основанная преимущественно на кремниевых полупроводниках. Размеры транзисторов – строительных кирпичиков микроэлектронной логики, с каждым годом уменьшаются и вот-вот приблизятся к пределу, двинуться за который не позволят уже законы физики. Закон Мура, утверждающий неминуемое удвоение количества транзисторов на кристалле каждые полтора-два года, пока что – точнее, с момента его открытия в 1965 году, сбоев не давал. Однако "бетонная стенка", об которую он ударится в ближайшее десятилетие, неумолима: при разработке 8-нм техпроцесса, эпоха которого начнётся примерно в 2017 году, учёным придётся оперировать затворами транзистора шириной всего 3(!) нм, то есть, 30 ангстрем, а это – представьте себе, чуть больше пяти атомов в кремниевой кристаллической решётке! Для сравнения: нынешний сверхпрецизионный 32-нм техпроцесс оперирует затворами шириной 15-нм, то есть 150 ангстрем – "гигантские" расстояния по сравнению с мерками 8-нм техпроцесса. Уж не знаю, получится ли что-то с этими 8 нм на практике, но дальше уж точно финал, та самая "бетонная стенка".

Что ж, стенка так стенка. Человечество – народ многократно пуганный и не такими тупиками, а за одного пуганного, как известно, дают двух непуганых инопланетян :-). Задолго до предстоящего тупика учёные озаботились разработкой альтернативных путей дальнейшего развития электроники, как и всех остальных отраслей с популярной ныне приставкой "нано": биологии, медицины, материаловедения и так далее.

Путей дальнейшего развития, собственно говоря, несколько. Вспомните, например, ситуацию начала 2000-х годов, когда неудержимая "гонка гигагерцев" в стане производителей микропроцессоров натолкнулась на дальнейшую бессмысленность наращивания "голой" тактовой частоты чипов. Кончилось всё появлением широкого списка вспомогательных чипов, но главное – до разработчиков наконец-то дошло, что распараллеливать вычисления гораздо выгоднее, чем гнать частоты, усложнять безумно греющиеся модули предсказания ветвлений, удлинять конвейеры и увеличивать кэши хранения невостребованных результатов неудачных ветвлений. В результате уже сегодня не редкость 4-х и 6-ти ядерный чип, а дальше – как знать, со временем удвоение числа ядер на кристалле вполне может уложиться в выше упомянутый Закон Мура.

Другой вариант – поиск совершенно других материалов и принципов работы полупроводников. Представьте себе мир, в котором после изобретения парового двигателя не придумали ни бензинового/дизельного, ни электрического привода. То есть, человечество в своё время благополучно (не беспокоясь по этому поводу) пересело с паровых самодвижущихся повозок на бензиновые и дизельные, а в будущем так же легко и просто пересядет на электромобили. Как знать, возможно, в недалёком будущем кремниевая электроника так же станет элементом стим-панка, как ныне стали пароходы и ламповые радиолы, а мы будем пользоваться плеерами, компьютерами и (что там ещё к тому времени будет модно?) на фотонных, графеновых или ещё каких-то пока невыдуманных компонентах.

Третий путь – наиболее безумный и пока наименее реальный: расковырять атом на винтики, изучить их, и создавать транзисторы из кварков и элементарных частиц. Фантастический бред? Ну, как знать, видеозвонок по карманному мобильнику в любой район земного шара ещё четверть века назад казался не менее фантастическим бредом.

Собственно говоря, это была присказка, а сегодняшняя сказка только начинается. Из всего многообразия дальнейших путей развития электроники на обозримые 20 лет мы сегодня остановимся на, пожалуй, самом интересном – на попытках создания элементов электронных схем непосредственно из отдельных атомов. Для меня, "выросшего" на лампах и советских транзисторах величиной с добрый орех, честно говоря, такие рассуждения звучат не просто дико и невероятно, но даже в какой-то степени кощунственно. Однако глаза, как говорится, боятся, а руки делают.

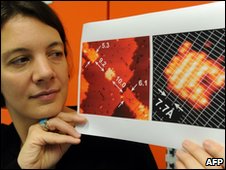

На днях весь мир облетела сенсационная новость из Австралии: учёным из университета штата Новый Южный Уэльс (University of New South Wales) совместно с разработчиками из Центра технологий квантовых компьютеров (Centre for Quantum Computer Technology) при американском Университете Висконсина-Мэдисона (University of Wisconsin-Madison) удалось продемонстрировать рабочий образец транзистора, "собранного" всего из… семи атомов!

Чтобы удивить Вас, нет ни малейшего смысла переводить всё это в нанометры и ангстремы – нормальному человеку такие шкалы просто не с чем сопоставить, равно как и световые годы. Лучше приведу такую аналогию: современный процессор, будучи собран на таких "7-атомных" транзисторах, был бы как минимум на два порядка (т.е. в сто раз) меньше по площади кристалла. Имеется в виду именно крохотный кристалл процессора, а не тот "кирпич с выводами", который вы ставите в процессорный разъём. Или вот Вам ещё одна аналогия: при производстве чипов по ныне активно разрабатываемому 22-нм техпроцессу только один затвор транзистора имеет длину порядка 42 диаметров атома. Фактически, это прямая заявка на будущие 4-нм нормы техпроцесса.

Разумеется, в настоящее время и речи быть не может о производстве таких транзисторов или чипов на их основе в промышленных масштабах. Фактически, этот 7-атомный чип создан учёными "вручную", если хотите, кустарным способом. Однако сам факт возможности создания, и, главное, работоспособности такого прибора из 7 атомов стоит многого, тем более что стоящие изобретения всегда находят дорогу в производство через какое-то время.

По сути, принцип создания атомарных устройств - технология размещения отдельных атомов на подготовленной поверхности с помощью сканирующего туннельного микроскопа, существует как минимум два десятилетия. Много лет назад учёные из лабораторий компании IBM использовали сканирующий туннельный микроскоп для размещения на никелевой поверхности 35 атомов ксенона в виде аббревиатуры "IBM".

Более того, учёные разных мировых лабораторий уже не единожды рапортовали о создании транзистора из четырёх, и даже одного атома.

Однако результат австралийцев интересен тем, что впервые удалось использовать эту технологию для создания работающего образца "атомарного" транзистора.

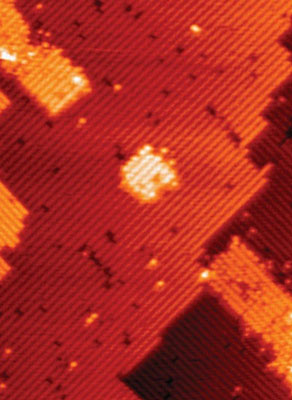

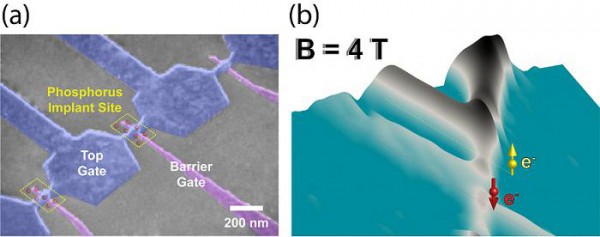

Суть эксперимента заключалась в замене семи атомов в кристаллической решётке кремния семью атомами фосфора. Таким образом учёные решили продемонстрировать всему миру то, что уже сегодня имеются все возможности для манипуляции веществом на уровне отдельных атомов для создания каких угодно элементов электронной схемы.

Разумеется, монтировать "вручную" каждый атом на подложку в промышленных масштабах никто не собирается, но зато теперь можно вплотную заняться вопросами технической реализации массового "обустройства" транзисторов из отдельных атомов на подложке, а не ломать голову, будет ли такое устройство работоспособно в принципе.

Между тем - что не менее интересно, создание 7-атомного транзистора в лаборатории австралийских учёных является не чем иным, как "побочным эффектом" работ в рамках более грандиозного проекта – создания квантового компьютера. Сама по себе идея создания вычислительного устройства, исполняющего квантовые алгоритмы и позволяющего в теории легко преодолеть ряд некоторых ограничений классических компьютеров, заслуживает отдельной публикации, и позже мы обязательно вернёмся к этому вопросу. Но в рамках этой статьи нужно отметить тот факт, что в исследованиях австралийских учёных речь идёт создании квантового компьютера именно на твердотельной кремниевой базе.

Пожалуй, самый главный вывод, который можно сделать по итогам открытия австралийских учёных, будет очень прост: "Мы сделали это!" Человечество в очередной раз утёрло нос скептикам и отодвинуло неминуемую было смерть кремниевой электроники. Насколько? Полагаю, на приличный срок, ибо копаться в отдельных атомах, составляя из них как из кубиков разные сочетания и доводить всё это до финального производства – задача не на один десяток лет.

Кроме того, подозреваю, история электроники на этом витке повторится заново: опять первые "атомные чипы" будут работать на низкой частоте и пожирать прорву энергии ("прорву" - это по отношению к самим себе, по сравнению с современными чипами они изначально явно будут "хладными трупами"), потом всё это будет улучшаться и улучшаться до бесконечности.

А потом прилетят Визитёры и подарят нам Голубую Энергию. Или придут Злобные Боевые Роботы из другой галактики, напинают нам, и всем станет не до атомов. Поживём – увидим, но это уже совсем другая история.

Источник:

Spectroscopy of few-electron single-crystal silicon quantum dots

Обсудить данную тему можно в специальной ветке нашего форума.

[Кузница будущего] Новые технологии: пластик-фантастик

Рубрика: Теоретические статьиМетки: пластик | поликремний | Транзистор

Дата: 17/05/2010 09:29:43

Его Величество Кремниевый Транзистор, вот на ком держится весь мир современной электроники. Безусловно, в природе существует великое количество других химических элементов и соединений, которые человечество сумело адаптировать для нужд промышленного производства полупроводников, но все они на сегодняшний день, несмотря на свои уникальные качества, всего лишь слабые тени кремния, особенно когда речь заходит о количествах выпускаемых полупроводников.

Уникальные свойства кремниевых полупроводников вкупе с его распространённостью и доступностью – как-никак, земная кора состоит из кремния на 30%, стали основными факторами современной ситуации в полупроводниковой промышленности. Однако совсем скоро дни кремниевого господства в электронике будут сочтены.

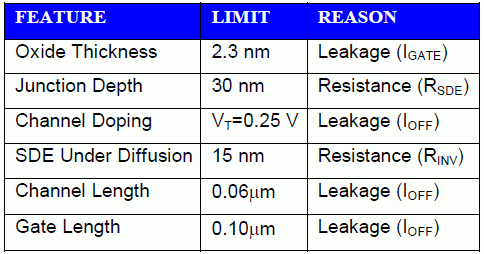

Дело в том, что гигантские темпы совершенствования полупроводников привели к тому, что совсем скоро – вероятнее всего, в ближайшее десятилетие, мы достигнем предела физических возможностей кремниевых полупроводниковых устройств в их классическом понимании. Ибо уже сейчас при производстве CMOS чипов приходится оперировать величинами порядка десятков нанометров. Сегодня речь идёт о 32-нм затворах наиболее современных транзисторов с 15-нм каналами затвора. На повестке дня – ориентировочно к 2011 году, переход к нормам 22 нанометров (с 10-нм каналами), далее, ближе к 2013 году, ожидается начало массового производства с нормами 16 нанометров (с 7 нм каналами), к 2015 году – с нормами 11 нанометров (с 5-нм каналами). К 2017 году ожидается переход к производству с нормами 8 нанометров, когда ширина канала затвора составит всего 3 нанометра.

Пока что совсем непонятно, какие материалы и технологии будут использоваться для достижения столь амбициозных целей. Например, при достижении толщины 2,3 нм оксид кремния становится полностью непригодным в качестве традиционной роли диэлектрика из-за утечек тока вследствие туннельного эффекта. Впрочем, уже при достижении 30-нм норм токовые утечки столь велики, что о надёжном срабатывании транзисторного перехода и речи быть не может.

И так со всеми применяемыми материалами. Однако это ещё цветочки. Дело в том, что по мере приближения к нормам техпроцесса, отсчитываемым единицами нанометров, мы вплотную приближаемся к атомарным величинам. Осмелюсь напомнить, что после нанометров по шкале уменьшения длин у нас следуют ангстремы – Å, соответственно, 1нм = 10Å.

Так вот, расстояние между атомами в кристаллической решётке кремния составляет всего 5,4 Å! Представьте себе пять атомов кремния, поставленных "на попа" – именно такими величинами придётся оперировать при работе с нормами 8-нм техпроцесса. Оперировать даже такими масштабами фантастически сложно (напомню, речь идёт о промышленности; не о лабораторном выращивании отдельных транзисторов, но о массовом производстве безотказных процессоров на базе миллиардов упорядоченных транзисторных переходов). Говорить о меньших производственных нормах тем более непросто: речь в этом случае идёт фактически о жонглировании отдельными атомами, а там, как известно, в силу вступают совершенно другие физические законы.

Что же будет дальше? Наступит конец кремниевой электроники, или даже Закона Мура в классическом его понимании?

Это вряд ли. Не думаю что существует такая сила, которая смогла бы остановить, или хотя бы притормозить технический прогресс. Прежде всего, кремниевые технологии, даже если однажды и "упрутся" в физический предел, вряд ли остановят своё развитие в качественном плане. Только за счёт улучшения экономичности и производительности кремниевая электроника способна совершенствоваться не одно десятилетие. Кроме того, уже сейчас придумано множество способов повышения производительности электронных устройств, когда уменьшение норм техпроцесса хоть и желательно, но совсем необязательно. Достаточно хотя бы вспомнить, чем несколько лет назад закончилась пресловутая "гонка гигагерцев": вдруг оказалось, что вместо увеличения длины конвейера и усложнения модуля ветвления предсказаний вычисления гораздо выгоднее распараллеливать на несколько процессорных ядер, а в некоторых случаях – передавать часть задач специализированным ядрам.

Наконец, кремний – не единственный природный материал, пригодный для создания полупроводников. По большому счёту, почти все окружающие нас неорганические соединения обладают полупроводниковыми свойствами, и даже кое-что из органики. И пусть в высокопроизводительных приложениях эстафету кремния со временем примет какой-нибудь другой материал – оптоэлектроника, спинтроника, графеновая электроника и другие технологии развиваются нынче гигантскими темпами, кандидатов на эту "должность" нынче предостаточно. Но кто сказал, что в большинстве бытовых и промышленных электронных приборов завтрашнего дня должен обязательно работать кремний или наследник его нынешней полупроводниковой империи.

Как насчёт пластмассовых транзисторов? Тем более что в этой области в последнее время также достигнут немалый прогресс, а применение пластиковых полупроводников сулит не только новые интересные сферы применения электроники, но и небывалую экономию. Впрочем, последнее – это как раз норма для тех сфер промышленности, где рано или поздно появляется пластмасса.

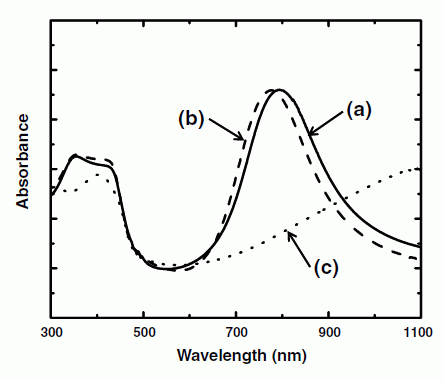

Совсем недавно о новой технологии производства электропроводящих пластиков объявили разработчики Университета Принстонского университета (Princeton University), что в Нью-Джерси, США. Дело в том, что в большинстве своём органические полимеры, то есть, пластмассы, представляют собой диэлектрики. Принципиально электропроводящая пластмасса, открытая примерно десятилетие назад, не является чем-то уникальным и на сегодняшний день представляет собой достаточно привычный продукт. Другое дело, что попытки сделать из таких полимеров что-нибудь практически полезное до сих пор редко приводят к результатам, существенным для нужд массового производства.

Основная проблема заключается в том, что все попытки улучшить характеристики токопроводящих пластмасс приводят или к потере технологичности пластика, то есть, возможности формировать из полимера структуры необходимой формы, или к снижению и без того не блестящей электропроводности. Для промышленной электроники очень важно, чтобы оба эти параметра оставались на высоте, но до сих пор на практике увеличение технологичности означало неминуемое ухудшение электропроводимости материала.

Что же делать? Учёные из Принстона после долгих экспериментов с разными типами полимеров и разными методиками их обработки всё же смогли найти фантастически изящный и весьма хитроумный способ догнать обоих зайцев. Дабы не загромождать эту публикацию заумными химическими формулами, графиками и терминами, дальше мне придётся пойти на некоторое упрощение описания процесса, но надеюсь, передача смысла открытия от этого только выиграет.

Итак, если не получается создать гибкий технологичный пластик без одновременной потери электропроводности, то почему бы не воспользоваться каким-либо промежуточным состоянием вещества с сохранением гибкости, который при финальной обработке смог бы вернуть драгоценную электропроводность? Отличная идея, осталось найти такой способ на практике.

В своих экспериментах учёные из Принстона воспользовалась методикой кислотной обработки полимеров. Специалистов-химиков и просто шибко интересующихся, каких именно полимеров, какими именно кислотами и при каких условиях, я отправляю к базовой публикации Directly patternable, highly conducting polymers for broad applications in organic electronics, опубликованной недавно в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Остальным же сообщаю: суть – в изобретении механизма перевода электропроводящего полимера в жидкое состояние консистенции чернил, в котором проводимость снижается примерно в тысячу раз, но, будучи затем "напечатанным", то есть, пройдя этап формовки, и в последствии пройдя восстановительный этап, пластик вновь обретает искомую проводимость, но уже в ипостаси необходимой заданной формы.

Говоря ещё проще, учёным удалось создать консистенцию пластика, вполне подходящую для заправки картриджей струйных принтеров (Кстати, если вам надоело тратить кучу денег на картриджи своего принтера, можно попробовать СНПЧ в Киеве на Патронсервис). Вставляем картридж с "пластиковыми" чернилами в струйный принтер, печатаем на подложке необходимые нам линии, затем восстановительная стадия (пост-обработка, вроде фиксажа при фотопечати, или термообработки при лазерной печати, или просто пластификации), и вот он результат: готовый чип с восстановленной электропроводностью пластиковых дорожек.

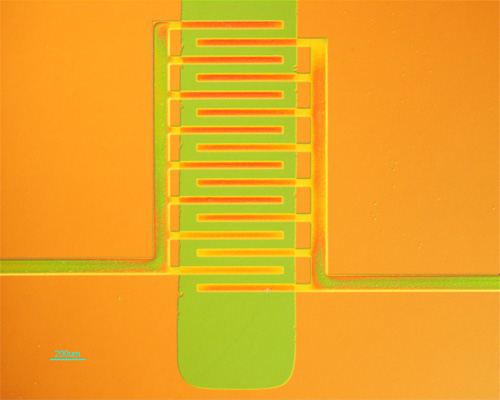

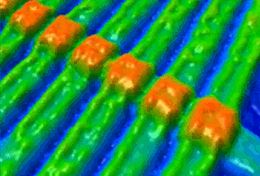

Не останавливаясь на этом, заправляем картриджи цветного принтера "чернилами" из полимерных проводниковых, полупроводниковых и изоляционных материалов, печатаем всё это счастье на дешёвой полимерной подложке, и в результате получаем полностью пластмассовые чипы с ценой, как говорится, ниже плинтуса. На иллюстрации ниже приведено изображение пластикового транзистора, где оранжевый цвет изображает специальным образом сконфигурированный пластиковый электрод, обеспечивающий прохождение тока активного канала (зелёный цвет).

Каковы практические перспективы применения этого метода? Оказывается, такие материалы уже давно ждут в солнечной энергетике. Дело в том, что до сих пор в ячейках солнечных батарей в качестве проводников широко используется оксид индия, легированный оловом (Indium Tin Oxide, ITO), достаточно дорогой материал, используемый помимо солнечных батарей в разных типах ЖК-панелей. Потенциальная возможность массового производства солнечных батарей с пластиковыми проводниками – внушительный повод, чтобы отнестись к изобретению учёных из Принстона со всей серьёзностью, особенно сейчас, когда поиск альтернативных источников энергии в большинстве случаев натыкается на высокую себестоимость таких установок.

Кроме того, именно в медицинской технике в первую очередь могут найти применение такие "струйно-печатные" электронные устройства как, например, цельнопластиковые крупноформатные дисплеи и разнообразное медицинское диагностическое оборудование. Дело в том, что полученный в результате экспериментов пластик обладает ещё одним уникальным свойством, способным найти широкое применение в детской медицине. Окись азота, образующаяся при возникновении детских ушных инфекций, меняет цвет этого полимера с жёлтого на зелёный. Таким образом, появляется отличный способ для производства простых и доступных детекторов инфекций, для любых, даже наименее обеспеченных регионов планеты.

На перспективу новый проводящий пластик имеет все шансы стать, например, основой нового класса гибких дисплеев. Впрочем, будет уже очень неплохо, если в перспективе этот полимер сможет стать частью уже существующих технологий массового производства и со временем заменит некоторые металлические проводники.

Вот, собственно, всё, что хотелось сказать сегодня по поводу кремниевой электроники, которая в обозримом будущем собирается помирать и даже, по слухам, оставить нас на этом свете сиротинушками.

Источники:

Обсудить данный материал можно в специальной ветке нашего форума.

[Кузница Будущего] В шаге от создания нейронного компьютера, или что такое Мемристор

Рубрика: Теоретические статьиМетки: В шаге от создания нейронного компьютера | или что такое Мемристор

Дата: 05/04/2010 00:03:33

Нет на свете такой компьютерной производительности, на которую не нашлась бы своя "тормозная" задача. Это аксиома. Переиначивая на современный лад древний философский спор на тему первичности курицы или яйца, можно до хрипоты спорить о том, что же именно является двигателем компьютерного прогресса – тяжёлый софт, побуждающий создавать под него более быстрое железо, или мощное железо, стимулирующее дальнейшую фантазию программистов. Одно можно сказать точно: даже если ваш компьютер считается самым быстрым на планете, это ненадолго: уже завтра выйдут новые процессоры, чипсеты, видеокарты, память, которые разгонятся ещё лучше.

Что ж, абсолютной производительности добиться невозможно, к ней можно только стремиться, и с этим фактом нужно свыкнуться, как с бесконечностью Вселенной. В погоне за абсолютом мы ставим себе новые задачи, решаем их, и завтра забываем о них ради новых горизонтов. Совсем недавно для победы человека в шахматном турнире приходилось строить суперкомпьютеры, сегодня с этим справляется большинство карманных игрушек; сегодня ради сотни FPS в FarCry2 на максимальном разрешении мы выжимаем все соки из системы, через пару лет, как знать, это может оказаться пустяковой задачей для 200-долларовой офисной машинки. Про решение некоторых задач – например, про безошибочное распознавание речи, мы пока даже не заикаемся, ибо нет пока для этого ни подходящих программных алгоритмов, ни соответствующего железа.

И всё же, есть ли какой-нибудь разумный предел гонки компьютерной производительности, достигнув которого, можно было бы поздравить Человечество с достойной победой? Для ответа на этот вопрос стоит подойти к зеркалу и полюбоваться на замечательный высокопроизводительный компьютер на своих плечах.

Посмотрите внимательно на этот придуманный Природой корпус с двумя ушами, глазами и прочими интерфейсами ввода-вывода: внутри находится система непревзойдённой производительности, содержащая порядка 10 млрд. нейронов в каждом кубическом сантиметре объёма и решающая умопомрачительные задачи в реальном времени. Особо подчеркну: без киловаттного блока питания (достаточно всего лишь трёхразового питания), без дополнительного охлаждения водой или азотом (36,6 Цельсия – в самый раз), и даже без оверклокинга (даже пробовать не стоит - результат мизерный, зато шанс слететь с катушек - вплоть до полного ресета, очень даже реальный).

Для сравнения: максимум, чего на сегодняшний день добилось человечество на пути эмуляции работы мозга – это симулятор коры головного мозга с миллиардом искусственных нейронов, соответствующий разве что уровню кошачьего интеллекта. Однако даже для этой цели пришлось использовать один из мощнейших современных суперкомпьютеров Dawn Blue Gene/P Национальной Ливерморской лаборатории им. Лоуренса (Lawrence Livermore National Lab) на 147.456 процессорах и 144 Терабайтах оперативной памяти.

Сколько-сколько, говорите, процессоров, в вашей рекордно разогнанной системе? А сколько памяти? Увы, даже до "кошачьих мозгов" нам с самыми мощными домашними ПК пока как до Луны. К тому же есть ещё одно обстоятельство, решительно перечёркивающее любые попытки сравнивать современные вычислительные системы – даже мощные серверные кластеры, с человеческим мозгом: нынешняя компьютерная архитектура, мягко говоря, не совсем подходит для эмуляции мозга. Точнее, совсем не подходит.

Мемристор, электрический нейрон: недостающее звено нейронного компьютера

История, которую я вам сегодня расскажу, началась почти сорок лет назад, когда Леон Онг Чуа (Leon Ong Chua), профессор кафедры электротехники и вычислительных систем при Калифорнийском университете в Беркли (University of California, Berkeley), предсказал появление нового электронного двухэлектродного элемента, названного мемристор. Новый элемент, благодаря уникальному набору электрических характеристик, должен был заполнить пустующее четвёртое место среди базовых пассивных компонентов электронных схем – резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности.

На самом деле, слово "мемристор" является своеобразным "наследником" придуманного ещё в 1960 году слова "мемистор", которым Бернард Уидроу (Bernard Widrow) назвал 3-электродный базовый компонент для искусственных нейронных сетей ADALINE (ADAptive LInear NEuron), однако именно в работе "Memristor—The Missing Circuit Element" (Мемристор – недостающая деталь схемы), Леон Чуа впервые подробным образом описал свойства 2-электродного устройства.

Чем же так интересен мемристор? Уникальность его отражена непосредственно в названии, полученном при синтезе двух слов – memory (память) и resistor (резистор, сопротивление). Мемристор, подобно резистору, оказывает сопротивление проходящему через него электрическому току, однако при этом также обладает памятью, при этом сопротивление мемристора зависит от последней величины приложенного к нему напряжения.

Иными словами, ключевое свойство мемристора - мемристичность (обратите особое внимание: речь идёт не о зависимости между приложенным напряжением и полученным количеством электричества, зарядом, но о зависимости между изменением напряжения и зарядом), на практике можно использовать для запоминания потенциала последнего приложенного напряжения.

Теперь попробуем вспомнить, как современная наука представляет себе принцип работы головного мозга. Согласно современным представлениям, электрические свойства синапса – своеобразного "сигнального провода" между нейронными клетками, напрямую зависят от условий его активности. То есть, чем меньше временной промежуток последнего взаимодействия между двумя нейронами, тем проще синапсу будет отреагировать на следующее "сообщение". Практически, полная аналогия с мемристором, сопротивление которого хранит "весточку" о последнем приложенном к нему напряжении.

Никакое сочетание классических RLC-компонентов просто не в состоянии копировать работу нейронов и синапсов, так что до недавнего времени эмуляция работы головного мозга производилась с помощью громоздкого программно-аппаратного комплекса. Изобретение мемристора вызвало практически революцию в этой отрасли.

Быстро только кошки плодятся

Случается так, что от теории до получения первых практических результатов проходят многие годы. Взять, к примеру, тот же графен, физические свойства которого были предсказаны ещё в 1947 году, а затем другие учёные доказали невозможность получения двумерной графитной плёнки. И лишь в наше время, в 2005 году, удалось впервые получить этот материал на практике, а сегодня, спустя каких-то пять лет, мы говорим о графеновой революции в нанотехнологиях и возникновении новой промышленности – графеновой электроники.

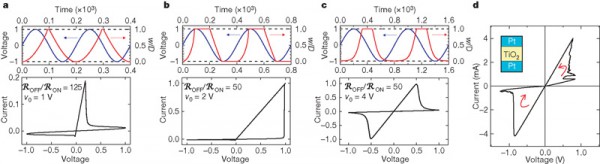

Прошло целых 37 лет прежде чем был создан первый работающий мемристор. Произошло это в 2008 году: Стэнли Вильямс (Stanley Williams) из лаборатории Hewlett-Packard Labs в Пало-Альто, Калифорния, сделал первый мемристор из крохотной частицы диоксида титана, хорошо всем известного в качестве основного красящего вещества в составе многих солнцезащитных и белых красок.

Уже самый первый мемристорный переключатель представлял собой устройство наномасштабов: площадка из диоксида титана размерами 50 х 50 нм помещалась между двумя нанопроводниками. В отличие от традиционной компьютерной логики, способной принимать только два логических положения – 0 или 1, мемристорный переключатель может принимать любые значения в этом промежутке – например, 0,2, 0,5 или 0,9. По сути своей, мемристор – это самая настоящая энергонезависимая память, отличающаяся от всех иных видов RAM способностью работать как в цифровом, так и в аналоговом режимах , в зависимости от потребностей конкретной задачи.

Так, работая в цифровом режиме в качестве запоминающего устройства, мемристорные изделия очень скоро могут отправить на свалку не только жёсткие, но и твердотельные диски, поскольку работают быстрее, а стоят при этом гораздо меньше. В фото- и видеокамерах мемристорные накопители будут попросту "проглатывать" ваши снимки и ролики без малейшей задержки, а в компьютере такая память, заменив собой и накопители, и оперативку, будет потреблять энергию только в процессе перезаписи. Габариты ячейки, изначально измеряемые в нанометрах, позволят хранить сотни гигабайт и даже терабайты данных в очень компактном исполнении.

И так далее. В этом материале я сознательно оставляю без комментариев весь спектр возможных приложений (кроме эмуляции процесса обработки информации нашими мозгами), где применение мемристоров позволит создать просто уникальные решения. Но никто не может воспрепятствовать полёту вашей фантазии. Или просмотру приведённого ниже ролика с фантазиями исследователей лаборатории HP.

Что же касается аналоговых возможностей мемристора, мы, по большому счёту, впервые в компьютерной истории получаем возможность создать машину, самообучающуюся на аппаратном уровне. Ибо всё, на что способны сегодняшние компьютеры – это результат последовательного выполнения команд и работы программного обеспечения. Для этого совершенно не обязательно дожидаться появления компьютеров, функционирующих по принципу мозга человека, для начала будет достаточно того, чтобы машина научилась "интеллектуально" сопоставлять получаемые образы с хранящимися в памяти образцами и адаптировать свой интерфейс, основываясь на привычках и предпочтениях пользователя. Даже если такая машина не будет уметь "полноценно размышлять" по аналогии с мозгом человека, возможность безошибочного узнавания лиц, распознавания речи и команд – тоже неплохо для начала.

Тем, у кого есть время и желания подробнее разобраться в теории работы мемристоров и мемристорных систем, рекомендую почти 2-часовую видеозапись симпозиума Memristor and Memristive Systems Symposium, сделанную в декабре 2008 года, где ведущие учёные в этой области рассказывают о возможностях мемристоров в качестве потенциальных компонентов будущих наночипов.

Итого, в сухом остатке: мемристоры на сегодняшний день не только придуманы, но даже воплощены в "железе"; идей по практическому использованию мемристоров хоть отбавляй. До начала массового производства мемристорных устройств осталось всего ничего: "слепить" из отдельных мемристоров что-то более вразумительное и практичное нежели отдельный переключатель, а также научиться производить такие полезные устройства на конвейере. Пока это не случится, все разговоры о будущем мемристоров будут оставаться, мягко говоря, сплошной теорией, а говоря с практических позиций, пустым звоном.

Пациент будет жить!

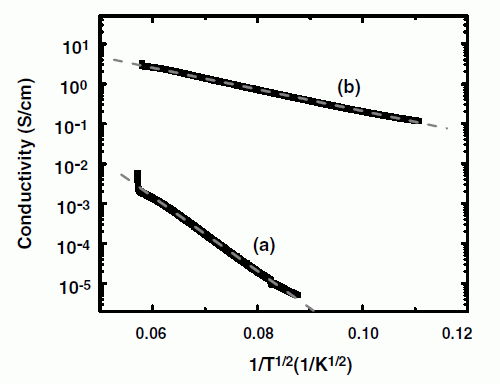

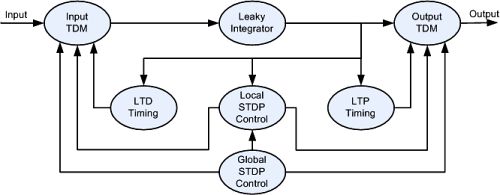

Вот мы и добрались до самого интересного на сегодня, ради чего пришлось городить такое длинное вступление. В статье под названием Nanoscale Memristor Device as Synapse in Neuromorphic Systems, опубликованной в одном из свежих выпусков журнала Nano Letters, группа учёных с кафедры электротехники и вычислительных систем при Университете Мичигана (University of Michigan) утверждает, что им за один присест удалось поймать сразу двоих зайцев: создать функционирующее мемристорное устройство и сделать его из материалов, уже применяемых при производстве современных кремниевых чипов.

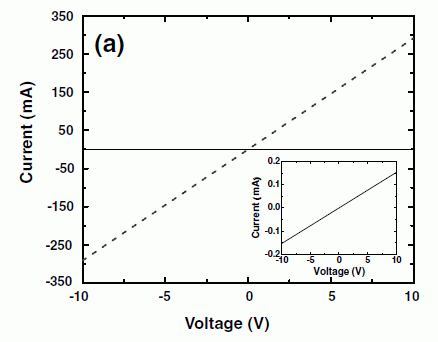

Созданное учёными мемристорное устройство состоит из расположенного снизу вольфрамового наноэлектрода, над который методом напыления нанесён 2-4-нм слой кремния, затем методом плазмохимического осаждения из газовой фазы нанесён 2,5-4,5-нм слой аморфного (a-Si) кремния, затем методом совместного напыления 20-30-нм слой серебра и кремния, и на самом верху расположен хромово-платиновый наноэлектрод. В практических экспериментах учёные использовали полученным таким образом мемристоры габаритами от 500 х 500 нм до 100 х 100 нм.

Изготовленная на базе таких мемристоров гибридная система, составленная из CMOS-нейронов и мемристорных синапсов, способна демонстрировать такое важнейшее свойство синапсов, как гибкое токовое реагирование в зависимости от периодичности воздействующего импульса. Так, при интервале между сигналами в 20 мс сопротивление между электродами составляло лишь половину от того, которое наблюдалось при 40-мс интервале между сигналами.

Этого уже более чем достаточно для доказательства возможности использования мемристоров в качестве синапсов в нейроморфных чипах с высокой коммуникабельностью и большой плотностью размещения информации, требуемых для высокоэффективных вычислений.

Что дальше?

Похоже, что по мере приближения конца кремниевой электроники, который ожидается где-то на рубеже 2020 года, Закон Мура в очередной раз будет чудным образом спасён – не мемристорами, так графеном, или ещё чем-нибудь. Десяток лет в запасе – по нынешним галопирующим темпам развития науки срок достаточно большой.

Что касается будущего мемристорной, или, если хотите, нейронной электроники, здесь наконец-то наступила некоторая определённость. Поскольку практичность применения мемристоров уже ни у кого не вызывает сомнения, а производство мемристорных чипов, судя по результатам исследований учёных из Университета Мичигана, вполне реально на существующих линиях по выпуску кремниевых чипов (разумеется, не без дополнительной доработки), на повестке дня остаётся один вопрос глобальной важности: кто и когда создаст первый чип, включающий в себя хотя бы десятки тысяч мемристоров, и сможет масштабировать экспериментальное получение единичных образцов на масштабы производственного техпроцесса.

Пусть для начала это будет не говорящий и думающий аналог человеческой головы, пусть это будет хотя бы аналог флэшки на пару килобайт. В конце концов, первый 16-битный процессор Intel 8086 – родоначальник современной архитектуры x86, обладал тактовой частотой 5 МГц и был выполнен всего лишь на 29 тысячах транзисторов, а во что это со временем вылилось...

Разумеется, как и у любой архитектуры, ещё не покинувшей стены лабораторий, у мемристорной электроники есть множество других неразрешённых проблем. Так, например, до сих пор не существует в физическом виде мемристора с внутренним источником питания, хотя уже есть лабораторные модели с применением активных компонентов. Про те проблемы, которые возникнут в процессе формирования мемристорно-нейронной логики, мы, возможно, пока даже не догадываемся.

И всё же приятно думать, что процесс пошёл в правильном направлении, и от появления "искусственной головы" нас отделяет всего лишь время, необходимое на преодоление ряда технических вопросов, а не череда недоказанных теорий, как это было совсем недавно. Пусть эта голова только покажется, а мы уж найдём воду, азот или другой способ, чтобы разогнать её производительность раза в полтора… Источники:

Обсуждение материала проводится здесь

Слово моддинг произошло от английского modifying, что означает «модифицировать» и «видоизменять». По сути, моддинг в современном понимании этого слова – это изменение внешнего вида компьютеров (в первую очередь, системного блока, иногда монитора и даже периферии – мышей, клавиатур). Моддингом занимаются так называемые моддеры – энтузиасты, которые обычно не останавливаются на одной модификации. Изготовив один корпус, они переходят к следующему.

Слово моддинг произошло от английского modifying, что означает «модифицировать» и «видоизменять». По сути, моддинг в современном понимании этого слова – это изменение внешнего вида компьютеров (в первую очередь, системного блока, иногда монитора и даже периферии – мышей, клавиатур). Моддингом занимаются так называемые моддеры – энтузиасты, которые обычно не останавливаются на одной модификации. Изготовив один корпус, они переходят к следующему.

Мод на тему Doom3

С давних времен человек изменял (или пытался изменить) вещи к лучшему. В пример можно привести хоть древние времена, в которых "первые моддеры" украшали свои тела «дизайнерскими» узорами, протыкали костями носы и уши. Трудно говорить о корнях современного компьютерного моддинга, это явление, по сути, родилось вместе с первыми персональными компьютерами.

Типичный унылый светло-бежевый кейс

Моддинг начал набирать настоящую популярность во времена унылых «бежевых ящиков», когда «персоналки» поступили в массовое производство и стали доступны простым людям. Светло-бежевые корпуса были настолько скучны, что люди стали перекрашивать их, лепить наклейки, а некоторые смельчаки и вовсе вырезали в корпусе отверстия, вставляя в пустоту плексигласовое стекло.

Типичный моддинг-проект времен зарождения моддинга

Моддинговая сцена в самом своем начале была так же уныла, как и бежевые корпуса – моддинг тех времен у нынешних «отцов» вызовет лишь ехидную ухмылку, потому как сегодняшний моддинг по сложности порой не уступает разработке коммерческих решений «с нуля», то есть проектированию и производству корпуса на заводе. Иногда сложность изготовленного вручную мода и того выше сложности изготовления любого магазинного корпуса. Лет 10 назад большинство модифицированных корпусов представляли собой утыканные светодиодами и неоном кейсы с вырезанными в боковой панели окошками, иногда для «разнообразия» их безвкусно перекрашивали и рисовали на них узоры, но несмотря на это были и оригинальные экземпляры.

Со временем вычислительные мощности компонентов компьютеров росли, росло и выделяемое ими количество тепла. У автора в свое время был ПК на базе процессора Intel 486, который охлаждался пассивным радиатором: то есть в корпусе был установлен лишь один вентилятор, располагавшийся в блоке питания! С началом эпохи «пентиумов» стало не все так просто, и пассивное охлаждение уже не справлялось с возложенными на него задачами. Производителям приходилось устанавливать в корпус по два, а то и три вентилятора, и даже тогда охлаждение не было в состоянии держать внутренности системы в нормальном температурном режиме.

После того, как пользователь пытался заниматься разгоном, то есть повышением номинальной тактовой частоты процессора, видеокарты и т.д., в корпусах стало совсем жарко (ведь при разгоне повышалась рабочая температура компонентов системы). Некоторые модели процессоров при недостаточном охлаждении горели (в то время в определенных чипах не было защиты от перегрева – особенно этим страдали процессоры от AMD). Тут-то и появились самостоятельные решения проблемы. Люди начали закупаться вентиляторами и пилить свои корпуса везде, где только можно, устанавливая в отверстия спасительные кулеры, задувавшие в корпус свежий прохладный воздух и выдувавшие наружу горячий.

Вентилятор с разноцветными светодиодами

Есть спрос – будет предложение, в магазинах появились вентиляторы разнообразных размеров и скоростей, различные панели управления вентиляторами, можно было найти не только функциональные устройства, но и «красивые» модели со светодиодами в стиле «танцуй, Джимми». На вентиляторах дело не остановилось, со временем появились даже системы водного охлаждения! Постепенно формировался новый рынок для моддеров, на котором были представлены и краски, и инструменты, и вентиляторы и различные осветительные приборы. Всяческие переходники, сеточки, оргстекло, фонари, реобасы, средства для полировки – рынок наполнялся и рос, с вхождением компьютеров в привычный быт, моддинг-движение начало развиваться с бешеной скоростью. Появились целые моддерские сообщества, клубы и даже студии. Разумеется, всему этому очень поспособствовал интернет, где моддеры вывешивали свои работы, обменивались опытом и просто общались. Как и в любой другой профессии, в моддинге развивался свой язык, так называемый сленг, который понимали лишь посвященные в это дело люди.

Полностью самодельный корпус

Все чаще стали появляться корпусы созданные полностью с нуля: люди брали лист алюминия, резали и гнули его, соединяли заклепками и шлифовали – после долгих часов упорной работы у них получался полностью самодельный корпус. Здесь был простор для фантазии. Появились причудливые кейсы из дерева, прозрачные плексигласовые ящики, ребристые корпуса, из которых лился яркий синий свет. Отдельные экземпляры мира моддинга представляли собой целые произведения искусства, люди, доселе не видавшие такое, были до глубины души удивлены, а некоторые тут же примыкали к моддерскому движению и немедля принимались реализовывать свои идеи или удачные идеи, реализованные до них. Моддинг стал расползаться от системного блока компьютера на остальное оборудование – на монитор, мышки, клавиатуры, лэптопы, принтеры, флешки и даже на игровые приставки.

Моддинг корпуса + моддинг клавиатуры

На данный момент популярны следующие разновидности модификаций:

Классический кейс-моддинг

Самый распространенный вид моддинга. Представляет собой переделку купленного в магазине «заводского» корпуса, как уже писалось выше, в корпусах выпиливаются окошки, приделываются ручки, навешивается различное освещение, дополнительная вентиляция. Иногда корпус подвергается меньшему «насилию», иногда большему. Бывает так, что от корпуса остается только каркас, лоток для материнской платы и отсеки для приводов, а бывает и так, что моддер всего лишь наклеил «винил» на боковины.

Overclocked Orange – классический, но высококлассный мод

Кастом кейс, или самодельный корпус

Custom case в переводе означает «самодельный корпус». То есть моддер просто берет материал и делает свой кейс с нуля. Чаще всего моддеры, делающие кастом-кейсы, заимствуют из старых ненужных заводских кейсов лишь лоток для материнской платы с задней панелью (PCI-порты, порты ввода-вывода материнской платы), потому как с нуля их изготавливать очень уж «муторно», легче сэкономить время и средства. Такие кейсы называют еще «скретч» (от scratch – дословно «на пустом месте»). Здесь нет ограничений ни в выборе материалов, ни в выборе формы. Вы можете использовать любые инструменты (один финский моддер вообще использовал вместо профессиональных инструментов дощечку с гвоздем). Здесь все зависит только от вашего опыта, смелости, фантазии и возможности затратить немалое количество времени.

Incredible Hulk PC – корпус в виде Халка

Изготовление самодельных корпусов намного сложнее классических модификаций, здесь, как правило, тратятся значительные ресурсы (как материальные, так и временные), но вместе с тем у моддера появляется больше возможностей самовыражения, да и результат превосходит любой экземпляр классического моддинга. При изготовлении кастом-кейсов очень важно тщательное планирование, в сложных конструкциях одна незначительная на первый взгляд ошибка может заставить полностью переделывать весь проект.

Моддинг деталей

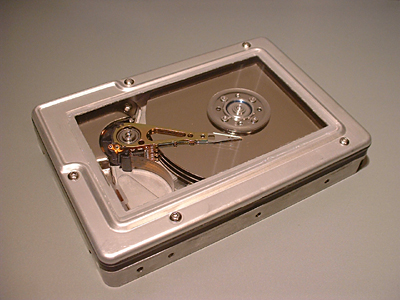

Помимо кейс-моддинга моддеры иногда забавляются моддингом компьютерного «железа». Особенно популярен здесь блок питания – причем все правила моддинга корпусов относятся и к блокам питания. То есть в корпус БП добавляют освещение, дополнительное охлаждение и даже окошки (есть экземпляры и с водяным охлаждением!). Также модифицируют винчестеры (заменяя, к примеру, алюминиевую крышку прозрачной плексигласовой, сквозь которую виден вращающийся «блин» и двигающиеся головки), видеокарты, оптические приводы – здесь, несмотря на кажущуюся ограниченность, есть куда приложить фантазию.

Винчестер с плексигласовым окошком

Моддинг периферии и мониторов

Модифицируют не только системный блок, модификации подвергается любая периферия, включая мышиный коврик. :)

Чаще всего мышь с клавиатурой перекрашивают под основную тему мода. Некоторые идут дальше и, например, встраивают в мышь вентилятор, для того, чтобы ладонь не потела, некоторые в случае с кастом-кейсом просто встраивают клавиатуру в корпус (отличным примером может послужить компьютер-печатная машинка).

Простой, но эффектный моддинг монитора

Как и в случае с периферией, в мониторах чаще всего просто перекрашивается корпус, хотя есть и целые отдельные мониторные моды (см. фотографию выше).

Встраивание в чужой корпус

Помимо модификации уже существующего корпуса или изготовления кастома имеется целый раздел моддинга, относящийся к встраиванию компьютера в корпус другого устройства. Моддеры могут использовать для встраивания «железа» все, что им придет в голову, история моддинга знает огромную массу интересных работ.

Умельцы встраивали компьютеры в корпуса из-под старых телевизоров, телевизионных приставок, микроволновых печей, печатных машинок, радиоприемников, древних компьютеров, радиоуправляемых машинок и усилителей звука.

Особенной популярностью здесь пользуется крошечный форм-фактор материнских плат Mini-ITX и даже Pico-ITX (весь компьютер умещается на ладони), такой форм-фактор позволяет выбирать для встраивания даже совсем небольшие объекты вроде бутылок из-под виски.

Компьютер, встроенный в бутылку из-под виски

Моддинг приставок

Существуют моддеры, которые занимаются модификацией игровых приставок. В большинстве случаев все модификации касаются лишь перекраски корпуса приставки, в который встраивается окошко и дополнительное освещение, однако бывают и очень интересные экземпляры вроде мода приставки PlayStation 3 на тему игры FarCry 2 (см. фотографию ниже).

PS3-мод на тему FarCry 2

В мире моддинга много действительно интересных и выдающихся проектов, достойных внимания. Кто знает, может быть именно сейчас, читая эти строки, в вашей душе появляется горячее желание сделать нечто будоражещее воображение окружающих, а в голове уже выстраивается план работы. Вперёд, творите, развивайте моддинг.

Изображения, использованные для наполнения статьи принадлежат их авторам.

«Правильный» винчестер – сравнительный обзор семи накопителей

Рубрика: Теоретические статьиДата: 13/10/2009 18:29:52

Если разобрать компьютер (ноутбук или сервер) и проанализировать быстродействие каждого из его узлов, то легко можно обнаружить самый его медленный компонент – жесткий диск или же просто винчестер. Нет, не следует понимать эти слова буквально, так как скорость вращения магнитных пластин в подобных устройствах стартует с отметки 5400 об/мин и достигает 15 тысяч, а надо просто запомнить, что информация там передается наиболее медленно. К примеру, центральные процессоры, оперативная память или же видеокарты в некотором смысле являются более технологичными продуктами и развиваются в несколько раз быстрее, чем накопители. Тем не менее, прогресс не стоит на месте и в последнее время мы можем наблюдать активизацию профильных разработчиков, уже в ближайшем будущем готовых представить новые, практически революционные продукты.

Если разобрать компьютер (ноутбук или сервер) и проанализировать быстродействие каждого из его узлов, то легко можно обнаружить самый его медленный компонент – жесткий диск или же просто винчестер. Нет, не следует понимать эти слова буквально, так как скорость вращения магнитных пластин в подобных устройствах стартует с отметки 5400 об/мин и достигает 15 тысяч, а надо просто запомнить, что информация там передается наиболее медленно. К примеру, центральные процессоры, оперативная память или же видеокарты в некотором смысле являются более технологичными продуктами и развиваются в несколько раз быстрее, чем накопители. Тем не менее, прогресс не стоит на месте и в последнее время мы можем наблюдать активизацию профильных разработчиков, уже в ближайшем будущем готовых представить новые, практически революционные продукты.

Речь, прежде всего, идет об интерфейсе Serial ATA третьей ревизии, который призван заменить ныне господствующий стандарт SATA-II, в свое время (причем, не так уж и давно), пришедший на смену Parallel ATA, а значит, скоро появятся новые скоростные накопители, способные быстрее оперировать данными, затрачивая на это меньше времени. На сегодняшний день рынок предлагает нам просто колоссальную массу разнообразных винчестеров любого (ну, практически любого) объема и на любой кошелек, и выбрать необходимый порой совсем не просто. В нашей сегодняшней статье мы попытаемся проследить историю развития накопителей, не углубляясь в детали, и ответить на вопрос, какие же устройства на текущий день являются наиболее актуальными под определенные задачи, не забыв, естественно, про ценовой фактор.

Введение

В уважающих себя магазинах всегда можно найти несколько моделей жестких дисков, удовлетворяющих тем или иным требованиям, но иногда случается диаметрально противоположная ситуация – требуемого девайса просто нет. Причин тому несколько. Накопитель могли просто до Вас купить, его здесь никогда не было или же винчестер попросту снят с производства, что далеко не редкость. Данный обзор включает в себя семь разнообразных устройств, часть из которых уже не выпускается, либо производятся ограниченными тиражами, а одно практически недоступно на локальном рынке по причине малой востребованности и высокой цены, хотя по прогнозам аналитиков, имеет немалые шансы уже в ближайшие годы потеснить с прилавков традиционные жесткие диски на магнитных пластинах. Итак, для теста нам удалось заполучить:

• Один диск WD 1600JB с интерфейсом Parallel ATA;

• Дуэт накопителей Samsung HD642JJ серии F1;

• Террабайтный винт от Seagate серии Barracuda ES.2;

• Красавец десятитысячник Raptor X от Western Digital;

• Его младшего родственника в лице WD VelociRaptor;

• И твердотельный накопитель от G.Skill серии Falcon.

Некоторые модели из вышеприведенного списка морально (хочется подчеркнуть, именно морально) устарели, некоторые являются одними из лидеров продаж (оправданно ли?), ну а кое-кто из них только начал свой долгий путь к потребителю. Приступим к их изучению.

Участники обзора

Western Digital WD 1600 JB

Первым на «анализ» попал диск производства Western Digital с маркировкой WD 1600JB, единственный из всего списка с интерфейсом Parallel ATA и принадлежащий к семейству Caviar SE. Его объем в 160 ГБ уже мало кого удовлетворит, хотя ещё года четыре назад некоторые на него просто молились, считая верхом совершенства. Вот одно из его фото:

Двухпластинный дизайн (по 80 ГБ на «блин»), четыре считывающих головки, 8 МБ буфера и постоянная скорость вращения шпинделя в 7200 оборотов в минуту – вот чем может сейчас похвастать заслуженный ветеран, чье время на рынке уже давно прошло. Максимальное количество часов наработки на отказ по паспорту составляет 50 тыс. часов, но это вовсе не означает, что по прошествии указанного срока устройству придет конец – большинство дисков исправно работают дальше.

Наш экземпляр в работе чуть более 10 тыс. часов и за этот период не подал ни единого признака нестабильной работы. Хочется надеяться, что такая тенденция сохранится и далее. Его стоимость как «исчезающего вида» оставляет желать лучшего – там, где он ещё остался за него просят до 60 долларов США, в то время как за эти деньги можно купить более скоростной и емкий накопитель от 320 до 500 ГБ, но с одной оговоркой – с SATA интерфейсом. Если же покупателю интересен именно он и фактор новизны не принципиален, то советуем искать его на компьютерных барахолках – там довольно часто проскакивают нужные экземпляры за вполне вменяемые деньги.

Samsung SpinPoint F1

Винчестеры производства Samsung чрезвычайно популярны у наших покупателей по нескольким причинам: корейский бренд отлично узнаваем, диски легко доступны и обладают отменной производительностью, что отмечают как рядовые пользователи, так и эксперты. В конце 2007 года компания представила новую серию накопителей под ярким и лаконичным названием F1, в которой впервые применила пластины объемом 334 ГБ, правда ограничилась лишь одной моделью – терабайтным диском HD103UJ, набранным из трех пластин. К слову, именно он является системным винчестером в нашем тестовом стенде, к которому и будут подключаться абсолютно все представители нынешней затеи. В середине 2008 года дебютировал ещё один представитель звездной серии - Samsung HD642JJ, с уменьшенной емкостью (теперь это 640 ГБ), но все тем же рекордным быстродействием. В нашей статье присутствуют два его экземпляра, т.к. позже они будут объединены в RAID массив уровня 0:

Каждый из дисков построен на двух пластинах объемом 320 ГБ, имеет буфер на 16 МБ и скорость вращения шпинделя 7200 об/мин. Интерфейс подключения к ПК - Serial ATA второго поколения. Благодаря фирменным технологиям NoiseGuard и SilentSeek разработчикам удалось снизить уровень шума, издаваемый устройством, т.е. теоретически новинка должна быть тише своих конкурентов. Забегая наперед скажем – диски действительно одни из самых тихих в тесте. К сожалению, у нас не было возможности сравнить их показатели с аналогичными комбинациями других вендоров, но для общей оценки быстродействия дисковой подсистемы полученные данные весьма актуальны.

Стоимость одного Samsung HD642JJ варьируется от 70 до 90 у.е. в зависимости от продавца, но большинство ритейлеров предлагают накопитель в районе 75 долларов – это вполне гуманная сумма, с которой не жалко расстаться, если необходим винт на 640 ГБ.

Seagate Barracuda ES.2

Этот винчестер является самым емким среди присутствующих здесь конкурентов – 1 ТБ как никогда актуален и востребован среди пользователей, привыкших хранить свои данные не на DVD-болванках, а на вместительных жестких дисках, что в некоторых случаях даже более оправдано. Помимо внушительного объема Seagate ST31000340NS обладает увеличенным буфером – он у него равен 32-м мегабайтам, чем не может похвалиться ни один традиционный диск, принявший участие в обзоре. Сама же компания является одним из лидеров корпоративного рынка систем хранения данных и имеет крепкие позиции в сегменте SOHO (Small Office, Home Office).

Накопитель довольно увесист, т.к. внутри него «спрятаны» четыре магнитные пластины по 250 ГБ каждая, а скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин. Наработка на отказ заявлена на уровне 1.2 млн. часов, что подразумевает применение высококачественной механики. При включении диска можно отчетливо услышать поочередную раскрутку каждой пластины, что в конце завершается характерным щелчком, но после такой стартовой «процедуры» эти звуки уже не слышны.

На сегодня Seagate ST31000340NS не является самой передовой разработкой производителя (в продуктовом портфеле вендора уже присутствуют 2-терабайтные устройства), но его ещё можно найти в розничной продаже. К примеру, в Украине за него в среднем просят около 187 долларов, в то время как за более технологичного конкурента в лице Samsung HD103UJ - чуть менее ста. В этой ситуации логично заключить, что уже очень скоро Barracuda исчезнет из прайс-листов компаний-поставщиков или же будет переведен на новые пластины, а это автоматически снизит его конечную себестоимость.

WD Raptor X

Без каких либо оговорок, этот диск станет настоящим украшением любого моддерского ПК или компьютера энтузиаста – «прятать» подобное устройство в дебрях серых коробок системных блоков - настоящее кощунство! Взглянув на следующее фото, думаю, многие поймут, что я имел в виду:

Через фигурное окно можно наблюдать за работой накопителя: момент старта пластин, позиционирование головок и т.д. На нашей памяти это единственный винчестер, выпускавшийся серийно – на подобный шаг не решался ещё ни один производитель. Имя ему WD1500AHFD и принадлежит он к серии Raptor X от Western Digital. Именно этот десятитысячник построен на двух 74-гигабайтных пластинах и принадлежит ко второй ревизии «рапторов». Диск обладает рекордной для данного сектора скоростью вращения - 10 000 об/мин, из-за чего был востребован узким кругом энтузиастов и пользователями, для которых SCSI винчестеры считались непомерной роскошью. Так что в некотором роде Raptor X уникален и в свое время служил безальтернативным решением для построения мощных игровых или рабочих станций. Здесь же присутствуют такие технологии: функция ускоренного исправления ошибок, предотвращающая выпадение диска из RAID-массива, технология RAFF (Rotary Acceleration Feed Forward), оптимизирующая работу диска в случае возникновения вибраций, создаваемых расположенными рядом накопителями и многие другие. Паспортная наработка на отказ - не менее 1.2 млн. часов.

На сегодняшний день он практически исчез из прайс-листов поставщиков и не встречается в магазинах. Отметим, что, несмотря на высокую скорость вращения, накопитель использует интерфейс SATA 1.0a, в то время как рынок уже давно и активно «эксплуатирует» SATA-II - устройства. Насколько это отразится на общей производительности в тестовых программах нам и предстоит проверить. Цена WD1500AHFD никогда не опускалась ниже 200 долларов США…

WD VelociRaptor

После выпуска Raptor’а Western Digital довольно долго хранила молчание и понемногу закрадывалось ощущение, что WD1500AHFD так и останется последним десятитысячником компании. В сравнительных обзорах «рептилию» начали обходить обыкновенные накопители (внедрение перпендикулярной записи сыграло свою роль), а это самым прямым образом отразилось на её репутации. Ответ все же последовал, и, как оказалось впоследствии, очень и очень достойный – рынку был представлен VelociRaptor, продолжатель традиций звездного семейства.

Новинка была выполнена в 2.5-дюймовом (!) корпусе и закономерно вызвала бурю эмоций, ведь «разогнать» пластины до 10 тысяч оборотов в таком форм-факторе многим казалось чем-то фантастическим! Но диск по-прежнему монтировался в 3.5-дюймовый, благодаря подложке-радиатору, которую при желании всегда можно было демонтировать, хотя это действие изначально не рекомендовалось делать – без неё мог наступить перегрев устройства. При желании можно приобрести один из пяти накопителей: обычные WD3000BLFS, WD1500BLFS, серверные WD3000HLFS и WD1500HLFS (с радиатором IcePack), а также настольный WD3000GLFS, который и попал к нам на тестирование. Как уже понятно, их объем составляет 150 и 300 ГБ, а набирается он соответственно из одной и двух магнитных пластин. Объем буфера составляет 16 МБ и, что самое главное, Raptor обзавелся поддержкой интерфейса SATA-II.

По заявлению разработчиков накопитель стал более холодным и не доставляет дискомфорта во время активной работы. Действительно, признаемся, что технологии шумоподавления работают просто отлично – по сравнению с Raptor X он просто тихоня! Несколько слов о стоимости. Цена WD3000GLFS колеблется в районе 300 долларов. Да, не самый дешевый жесткий диск, но за эти деньги нам предлагают бескомпромиссную производительность, а она, как известно, никогда не доставалась даром.

G.Skill Falcon

Завершает наш хит-парад новинка от G.Skill – твердотельный накопитель серии Falcon, представляющий новое поколение устройств, которые по прогнозам экспертов уже в ближайшие годы потеснят своих традиционных собратьев. Проанализировав ситуацию, можно прийти к выводу, что только ленивый производитель памяти сейчас не выпускает SSD диски, причем некоторые имеют по два-три модельных ряда и не раз их обновляли. Новостные ленты IT-агентств постоянно наполнены информацией о новинках и, порой, довольно трудно уследить за массовым потоком девайсов, предлагаемых к приобретению. Логично сделать один простой вывод – твердотельные накопители медленно, но уверенно завоевывают рынок.

Рассмотрим новую технологию более детально. Благодаря ей в дисках удалось отказаться от использования магнитных пластин, считывающих головок да и вообще любых движущихся механических частей, что позволило решить сразу несколько проблем. Во-первых, резко возросла надежность (физически там практически нечему ломаться т.к. внутри ничего не вращается), снизилось энергопотребление, тепловыделение и уровень издаваемого шума (его там вообще нет). К преимуществам новинок так же относят способность функционировать большем диапазоне температур и хорошую устойчивость к ударным нагрузкам, чем ну никак не могут гордиться традиционные накопители. Для производства современных SSD применяют энергонезависимые чипы памяти, именуемые NAND Flash. Принцип их действия следующий - флэш-память хранит информацию в массиве транзисторов с плавающим затвором, называемых ячейками (англ. cell). В традиционных устройствах с одноуровневыми ячейками (англ. single-level cell, SLC), каждая из них может хранить только один бит. Некоторые новые устройства с многоуровневыми ячейками (англ. multi-level cell, MLC) могут хранить больше одного бита, используя разный уровень электрического заряда на плавающем затворе транзистора. Как результат - SLC диски обладают большей производительностью, более долговечны, но потребляют больше энергии и стоят на порядок больше. С другой стороны, за счет увеличенной емкости MLC-микросхемы дешевле. Вот поэтому удел технологии SLC - это корпоративный сектор (который порой отличается изрядной консервативностью), ну а MLC занимает вакантный сегмент.

Но перейдем к делу и более тщательно изучим наш экземпляр.

В наших руках оказалась 64-гигабайтовая модель с длинным названием FM-25S2S-64GBF1, которая, к слову в наших краях ещё официально не продается, но у нас появилась возможность с ней познакомиться. Накопитель поставляется в небольшом боксе, упакованном в картонный коробок, где и указаны принадлежность к серии и краткие технические характеристики, а именно: пиковая скорость чтения – 230 МБ/сек, пиковая скорость записи – 135 МБ/сек, интерфейс подключения (SATA II) и объем. На лейбле указан тип ячеек, в нашем случае использована технология MLC.

Корпус устройства пластиковый, впрочем, это ничуть не отражается на его работе, нагрев, как сказано выше, полностью отсутствует. В соседнем модельном ряду есть SSD с алюминиевой оболочкой, но «одевать» каждый диск в металл экономически нецелесообразно. Ещё одна приятная особенность - это возможность обновления заводской прошивки, что сулит рост производительности вследствие оптимизации микрокода. Информацию об этом можно почерпнуть из форума, где и размещена детальная инструкция по перепрошивке. По словам пользователей, уже обновивших такой софт, значительных улучшений замечено не было, следовательно, уже изначально вендор его хорошо оптимизировал. Немного о ценах. К примеру, если в магазине Вы увидите Intel X25-E за восемь сотен долларов – не удивляйтесь, это его рыночная цена. Наш FM-25S2S-64GBF1 в среднем предлагают за 300 у.е., стоит ли он таких денег, решать, естественно, только Вам.

Итоговая таблица с техническими характеристиками выглядит так:

Для увеличения нажмите на изображение

Тестовый стенд, программное обеспечение и методика тестирования

Для проведения эксперимента нами был собран ПК на основе следующих комплектующих:

Процессор - Intel Core 2 Duo E8500 (E0);

Кулер - Thermaltake Big Typhoon первой ревизии;

Материнская плата - Asus Maximus II Formula (BIOS 2104);

Оперативная память - Mushkin Redline XP2-8000 (объемом 2*2 ГБ);

Жесткий диск - Samsung HD103UJ (емкостью 1 ТБ);

Блок питания - be quiet! Straight Power BQT E5-550W;

Корпус - Cooler Master Cosmos S.

Исследуемые накопители помещались в 3.5-дюймовую корзину корпуса и обдувались 120 мм вентилятором Noctua NF-S12-1200, работающим на максимальных оборотах (1200 об./мин.). Системным диском выступал терабайтный Samsung HD103UJ, на котором и было установлено необходимое программное обеспечение:

• HD Tune Pro v3.00;

• EVEREST Ultimate v4.60;

• Futuremark PCMark 05 v1.2.0;

• Futuremark PCMark Vantage v 1.0.0.

Синтетика от Futuremark запускалась под управлением операционной системы Microsoft Windows Vista SP1, а для HD Tune, EVEREST и операций копирования файлов применялась Windows XP SP3. Для этого на диске создавались два NTFS раздела по 30 ГБ, на одном из которых по очереди размещались два типа файлов: один HD видеофильм объемом 12.1 ГБ (любопытным сообщаю – это «Казино Рояль») и папка мелкими файлами объемом 865 МБ (сохраненные интернет страницы и кэш браузера - 92751 файл). После включения компьютера в течение 15 мин. диски находились в режиме простоя, после чего запускались необходимые приложения/операции копирования. После каждого этапа ПК перезагружался – это делалось для очистки кэша операционной системы. Температура в помещении находилась на отметке 23 градусов Цельсия. Контроллер жестких дисков при тестировании работал в режиме AHCI, за исключением момента, когда собирался RAID.

Тестирование

Никуда не спешим и действуем по порядку. С помощью утилиты HD Tune мы построим графики линейного чтения/записи и узнаем время доступа. Первым будет Western Digital WD1600JB:

Пиковая скорость чтения зафиксирована на 58 МБ/сек, а её минимальное значение остановилось на отметке 33.7 МБ/сек – очень неплохие результаты, но применительно к 2005-2006 году. Немного лучше с записью – максимум, на что способен диск - это на 68.5 МБ/сек. Время доступа также не радует и составляет более 20 мс. Откровенно признаемся – был бы это новый продукт, то он бы попросту провалился на рынке. Ну а так это своего рода «пенсионер», один из представителей поколения Parallel ATA, который ещё готов побороться за свои права, хотя шансов на победу совсем не осталось. Во время активной работы он смог прогреться до +39 °C, так что дополнительный обдув для него явно не был лишним. Накопитель нельзя назвать шумным (он оказался одним из самых тихих в тесте), но общую картину подпортила небольшая вибрация.

Samsung HD642JJ

Скоростную формулу линейного чтения/записи можно выразить значением 113.9/110.1 МБ/сек – это максимальные показатели, которых диску удалось достичь. Радует и время доступа, оно равно чуть более 13 мс. Шумовые характеристики в норме и не доставляют дискомфорта. Температура накопителя не поднималась выше +23 °C, т.е. была равна комнатной. Паразитическая вибрация отсутствовала.

2 x Samsung HD642JJ (RAID 0)

Для объединения двух накопителей в RAID-массив мы воспользовались возможностями встроенного в плату контроллера и не прибегали к помощи сторонних решений. Причин тому несколько – обычный пользователь их не будет использовать, да и дуэт именно этих накопителей, неспособен его перегрузить.

Беглый взгляд на диаграмму не может не радовать, т.к. два диска показывают практически удвоенное быстродействие. Минимальный порог линейного чтения не опускается ниже 112 МБ/сек, да и запись просто отменна, лишь немного просев в начале теста. Время доступа стало меньшим и теперь равно 12 мс. Температура накопителей, к сожалению, не мониторится, так что выскажем предположение, что каждый из них ненамного горячее +23.. +25 °C. Любопытно взглянуть на копирование крупных и мелких файлов, но об этом чуть ниже.

Seagate ST31000340NS

Резкое падение скорости во время чтения можно списать на недостаточную оптимизацию программного микрокода либо на некорректную работу контроллера материнской платы. Как правило, сегодня это большая редкость и в случае возникновения проблем производители мгновенно исправляют такие недочеты. Проверить, в чем тут причина, не представлялось возможным – ни второго накопителя, ни резервной материнской платы у нас не было. Тем не менее, полученный результат вполне пристойный – 108.6/98.2 МБ/сек. являются пиковыми значениями для нашего терабайтного диска.

Western Digital WD1500AHFD

Наш стильный раптор уже не так быстр, как менее пафосные конкуренты, но при этом обладает достойным временем доступа – 8.1 мс. Уровень нагрева достаточный, чтобы задуматься о его дополнительном охлаждении. Корпусная воздухозаборная 120-ка, установленная в корзине, отлично справилась со своей задачей, не дав температуре подняться выше +35 °C. Что интересно: скорость записи немного превышает скорость чтения, а для некоторых приложений это весомое преимущество. Из всех протестированных моделей винчестеров именно эта оказалась наиболее громкой, но при должной шумоизоляции в вентилируемом корпусе этот недостаток будет малозаметен.

Western Digital WD3000GLFS

Мал, да удал! Вот какие мысли приходят в голову, ознакомившись с результатами в HD Tune. Фирменные наработки и 10 тыс. оборотов делают свое дело – новинка с гордо поднятой головой обходит всех своих конкурентов как по скорости чтения (120.9/75.6 МБ/сек.), так и по скорости записи (120.6/74.3 МБ/сек) при рекордно низком времени доступа (около 7 мс). При этом разработчикам удалось снизить уровень нагрева (+28 °C) и избавиться от шума, который от VelociRaptor практически неуловим. И все же настоятельно не рекомендуется отказываться от дополнительной системы охлаждения и оставлять винчестер в пассиве – свежий глоток воздуха ещё не навредил ни одному жесткому диску (разгерметизация корпуса не в счет).

G.Skill FM-25S2S-64GBF1

А вот так может G.Skill серии Falcon, а так как он не может никто из нашего теста ). График линейного чтения вплотную приближается к показателям двух винчестеров Samsung, работающих в режиме RAID 0, правда скорость записи SSD не так высока, как хотелось бы. Колеблется и время доступа – от 0.1 (чтение) до 0.8 (запись) миллисекунд. При этом диск АБСОЛЮТНО холодный и АБСОЛЮТНО бесшумный, что автоматически делает его идеальным устройством для тихого и производительного ПК. Единственный недостаток, который можно выявить на данном этапе так это его форм-фактор в 2.5 дюйма – для его корпуса потребуется переходник, чтобы уместить девайс в 3.5 или 5.25-дюймвом отсеке.

В EVEREST Disk Benchmark нас интересуют два параметра: Random Read – скорость случайного чтения данных с диска и Buffered Read, показывающий, как накопитель работает с буфером. Чтобы не приводить десяток диаграмм для большей наглядности ключевые показатели мы занесли в таблицу:

В аутсайдерах по-прежнему WD 1600JB, он занимает самую последнюю строчку рейтинга, а лидером выступает RAID массив на двух Samsung’ах серии F1, чья скорость чтения из буфера просто феноменальна – более 476 МБ/сек.

По этому же параметру между собой практически равны VelociRaptor, одиночный Samsung HD642JJ и SSD от G.Skill, сумевшие разогнаться до 240 МБ/сек и немногим более.

Перейдем к синтетическим PCMark 05 и PCMark Vantage. С их помощью нами измеряется производительность дисковой подсистемы, включающая в себя серию тестов с наиболее распространенными операциями, выполняемыми в операционной системе. Для начала - старый добрый PCMark 05:

Взглянув на диаграмму, трудно чему-либо удивиться, так как там все закономерно. В лидерах с колоссальным отрывом - твердотельный диск G.Skill, а пасет задних Parallel ATA винчестер от Western Digital. Довольно близко к RAID-массиву подобрался VelociRaptor, но ему так и не удалось завоевать серебро в этой зачетной дисциплине. Примечательно, то, что Raptor X впереди более новой и производительной модели Samsung HD642JJ, до этого демонстрировавшей явное превосходство над рептилией. Для начала это можно списать на старость теста и сопутствующие факторы, но, думаем, окончательную точку в споре поставит PCMark Vantage.

Для начала развернутые показания программы, т.е. восемь мини-приложений, которые и формируют общую оценку (она будет представлена отдельной диаграммой):

Тройка лидеров практически неизменна – это G.Skill, практически не снимающий майку лидера, VelociRaptor и два накопителя Samsung, которым удалось обойти именитых соперников в Windows Media Center. По-прежнему хорош Raptor X, во второй раз доказавший свое превосходство над одиночным диском Samsung HD642JJ. Завершает строй Western Digital 1600JB – его результаты самые скромные среди семи участников теста. Итоговая диаграмма выглядит следующим образом:

С огромным отрывам побеждает SSD-накопитель, практически на 10 тысяч «попугаев» опередив ближайшего преследователя VelociRaptor, как ни странно, работающего на 10 тыс. об/мин. Мистика или случайность? Ответ на этот вопрос нам однозначно не найти. Возможно, даже и к лучшему.

А теперь проверим, за какое время винчестеры смогут скопировать крупный файл. Напомним, чем оно меньше, тем лучше.

Признаться, немного неожиданный результат. Твердотельный диск оказался в самом конце списка, уступив даже WD1600JB! Более 9 минут - это примерно 30-процентное отставание от нашего аутсайдера, что заставляет немного задуматься. Эксперимент повторялся трижды и каждый раз итог оставался неизменным. В голову моментально приходит только одна мысль – пока ещё очень рано списывать со счетов традиционные винчестеры, так как на сегодня они на равных могут соперничать с SSD-дисками в реальных задачах. Максимально оперативно справился с заданием дуэт Samsung’ов, практически на минуту оторвавшись от VelociRaptor’а. Raptor X не смог повторить успехов в PCMark и уступил третье почетное место Samsung HD642JJ.

Копирование мелких файлов:

Если G.Skill и провалился в копировании крупных файлов, то сполна отыгрался на мелких, пусть и отстав от RAID-массива. Превосходство двух винчестеров просто поражает – они справились с задачей за рекордные 1.2 минуты! После этого уже начинаешь задумываться о приобретении подобных накопителей для домашней системы, ведь такая скорость будет совсем не лишней. Отметим очень близкие показатели VelociRaptor и Samsung HD642JJ и это при том, что последний в разы дешевле и объемней. На этом тестовые задания завершены и самое время сформулировать выводы.

Выводы

Если Вы не поленились прочесть материал и не ограничились просмотром картинок, то Вам будет намного легче сформировать свою точку зрения относительно написанного материала. Мы же попытаемся донести до читателей свою, которая, как мы думаем, отнюдь не ошибочна. В самом начале статьи задавался вопрос – какой из протестированных накопителей является наиболее оптимальным для определенных задач? Слово «определенных» там стоит не зря, так как уже тогда было ясно, что универсальных винчестеров нет, т.е. тех которые одновременно были бы доступны, быстры и не стояли запредельных денег. Немного об участниках.

К примеру, при всех своих недостатках, малой скорости, объеме дискового пространства WD1600JB обладает одним весомым преимуществом, которое актуально для оверклокеров – это интерфейс Parallel ATA. Его наличие в системе позволяет неплохо «тащить» шину PCI Express, что дает ощутимое преимущество в 3D приложениях, с SATA же такой номер зачастую не проходит. Единственный недостаток - это постепенное исчезновение PATA-контроллеров с новейших материнских плат. Через время мы их там совсем не увидим. Терабайтный накопитель от Seagate, к сожалению, не блистал ни в одном из тестов, но показал себя крепким середнячком, к тому же отменно подходящим для организации рабочего или домашнего архива, тем более производитель подкрепляет свой продукт 5-летней гарантией.

Возвращаясь к оверклокингу, заметим, что для большинства зачетных дисциплин на hwbot быстрый "винт" просто не нужен, за исключением PCMark’ов – за них ещё дают балы, а значит, есть шанс поддержать команду и подняться в мировом рейтинге. Для высоких результатов будет максимально полезен накопитель от G.Skill, VelociRaptor и RAID-массив, причем последний наиболее оптимален по цене. При всех своих достоинствах у такого массива есть и слабые стороны: невозможность использования на стороннем ПК и вероятность потери данных вследствие выхода из строя одного из дисков, хотя такое случается крайне редко. Несмотря на почтенный возраст и интерфейс SATA 1.0a Raptor X достойно конкурирует в синтетических приложениях с новейшими разработками благодаря высокой скорости вращения пластин и низкому времени доступа, но, к сожалению, купить его становится проблематично.

Возвращаясь к ценам, отметим высокую стоимость твердотельного диска и десятитысячников производства Western Digital, что отчасти оправдывается их статусом и бескомпромиссной скоростью. Стоимость SSD-накопителей быстро снижается, а сами они постоянно совершенствуются и понемногу занимают положенное им место под солнцем. На нынешнем этапе развития несколько некорректно их рекомендовать для построения мощного ПК в силу низкого объема, а вот сочетание флэш и традиционного диска было бы оптимальным, где SSD выступал бы в качестве системного, а HDD взял на себя обязанности хранилища информации.

В любом случае выбор остается за Вами, и мы уверены, что он как всегда будет обоснованным и верным. Желаем удачи!

Команда проекта Modlabs.net выражает благодарность следующим компаниям за предоставленные на тестирование накопители:

Western Digital за диски WD3000GLFS и WD1500AHFD;

Seagate за терабайтный диск ST31000340NS;

Компании «1-Инком» за твердотельный накопитель G.Skill серии Falcon.

Обсудить материал можно в соответствующем разделе нашего форума.