Видеокарты

Подписаться на эту рубрику по RSS

Новая жизнь легенды. Обзор 3dfx Voodoo 5 6000 AGP. Глава 1.

Рубрика: ВидеокартыМетки: 3dfx | Voodoo 5 6000 | обзорб STB | тест

Дата: 20/08/2012 17:37:07

Глава 1. Часть первая. О коллекционировании, компании 3dfx и идее концепт ПК Napalm FX.

История компьютерной графики, как и история в целом, штука занимательная и крайне интересная. Анализируя те или иные события с высоты времени, можно разобраться во многих тонкостях событий, ранее недоступных или попросту незамеченных. Так, с высоты времени вполне очевидно, что конец некогда непотопляемой и очень авторитетной компании 3dfx interactive inc. пришёл после целого ряда провалов как стратегических, так и чисто технических. Но, несмотря на это, даже спустя более чем 10 лет, после известного всем финала у этой замечательной компании остались свои приверженцы и хранители идеологии. Почему это возможно? Что заставляет людей держать в памяти и сохранять в коллекциях продукты безнадёжно устаревшие, а потому ненужные современным любителям 3D? На эти и многие другие вопросы я постараюсь ответить в этой статье, ну а кульминацией материала станет знакомство с графическим ускорителем 3dfx Voodoo 5 6000 AGP, который так и не появился на прилавках магазинов.

Пара слов о психологии коллекционеров.

Пожалуй, беседа о коллекционировании заслуживает отдельного материала, однако тема этой статьи не будет раскрыта в полной мере, если не сказать несколько слов о том, что движет людьми, собирающими ретро-компьютеры и комплектующие. На мой взгляд, основных причин тому две, всё остальное является всего лишь их вариациями с примесью жажды познания. Первая, самая очевидная причина, кроется в желании человека перенестись в прошлое, которое зачастую кажется более светлым и спокойным временем в жизни. Порою хочется уйти от текущих проблем и погрузиться в те времена, когда и солнце светило ярче и трава была зеленее. Ну а лучшие ностальгические чувства пробуждаются лишь во время занятий любимым хобби, которое и заставляет заняться собирательством старины. Ещё одной причиной, по которой человек становится коллекционером, является желание поиграть в те «игрушки», которые были ранее недоступны. Это, пожалуй, мой диагноз. Во времена расцвета аппаратно ускоряемой 3D графики на ПК я не мог себе позволить купить что-либо без помощи родителей, которые, в свою очередь, считали, что лучшее для меня занятие - это учёба в школе и прогулки на свежем воздухе. Собственно, я вырос, начал сам зарабатывать деньги и, что вполне закономерно, начал самостоятельно удовлетворять свои ностальгические потребности. Уже после того, как я нашёл несколько интересных железок, тема коллекционирования захватила меня с головой, а вместе с тем началось трудное восхождение по лестнице компьютерной грамотности, когда приходилось и до сих пор приходится узнавать те тонкости, которые ранее были не интересны или не нужны. Как говориться, всему своё время. И если читая эти строки вы узнаёте себя или хотя бы вам стала интересна тема и есть желание продолжить чтение, сядьте поудобнее :) Всё, о чём пойдёт здесь речь, вам должно прийтись по вкусу.

Идея концептуального ПК.

На мой взгляд, всякая компьютерная коллекция должна жить и работать. Если железка не трудится на благо владельца и не демонстрирует ему свои способности, это мёртвая железка. Лично у меня пропадает всякое желание что-либо собирать, если приобретённые видеокарты, материнские платы, да Бог ещё знает что, пылится на полках в шкафу. Именно поэтому я предпочитаю конструировать так называемые концептуальные компьютеры, при изготовлении которых я закладываю определённую идею. Иными словами, машина создаётся под определённые задачи, а значит, все компоненты подбираются очень тщательно и появление в составе такого ПК “левых” компонентов попросту исключено. Кроме того, в своём строительстве я очень часто прибегаю к понятию эпохи. Это значит, что в составе системы лежат самые быстрые и самые технологичные компоненты из определённого промежутка времени. Ну, и наконец, я всегда стараюсь сделать так, чтобы внутренности очередного концептуального ПК были доступны для взора, поскольку всякая коллекция должна радовать глаз. Чуть позже я на практике покажу воплощение всех этих принципов, а пока едем дальше.

Почему именно 3dfx?

Для начала немного истории. Компания 3dfx interactive inc. по праву считается пионером в трёхмерной графике для настольных ПК. Именно 3dfx смогла совершить невероятный по тем временам (1995 год) прорыв в визуальном качестве и производительности трёхмерных игровых приложений.

Их собственный API Glide был одним из самых быстрых и беспроблемных решений на тот момент, да и ещё в течение нескольких лет. Вплоть до 1998 года, а некоторые люди и того дольше называли все 3D ускорители 3dfx’ами! И это несмотря на то, что у 3dfx было много конкурентов, некоторые из которых, например NVIDIA, предлагали достаточно качественные и весьма производительные решения, такие как Riva TNT, ATI Rage, Matrox Millennium и т.д. Для многих логотип 3dfx означал качество и скорость в 3D, а также максимальную совместимость с играми. Как вы сами понимаете, наличие определённых технологий в железе далеко не всегда гарантирует рыночный успех. Так вот, у 3dfx были не только железные технологии. Их API Glide имел широчайшую поддержку среди игроделов, в частности, всеми любимые игры серии Unreal поддерживали Glide фактически до ухода 3dfx с рынка.

Компания 3dfx обанкротилась. Коротко о причинах.

По правде говоря, я бы не хотел в этом материале много говорить о банкротстве 3dfx. Это случилось и фактов не изменить. В конце концов, цель материала не в проведении траурных мероприятий, а наоборот, моя цель - вдохнуть новую жизнь в старые акселераторы и побаловать себя ретро играми, поэтому буду краток.

Инженеры 3dfx всегда мыслили на несколько шагов вперёд. Иногда складывалось впечатление, что есть индустрия и есть 3dfx. Эта компания пробила своё русло и как река разливалась в нём полной водой, однако, параллельно текли и другие ручейки, речушки, которые в конечном итоге тоже разливались и пробивали себе дорогу к рыночному океану. Так вот, основная ошибка руководства компании в том, что основываясь на своём начальном успехе, 3dfx потеряла чувство реальности и не успела вовремя среагировать на угрозу со стороны конкурентов. Так, например, из-за ненужности, по мнению инженеров 3dfx, графические ускорители серии Voodoo 3 не получили поддержки 32 битного цвета в 3D, не были наделены поддержкой больших текстур и технологий вроде Environment Bump Mapping. На картах 3dfx было по прежнему 16 Мбайт видеопамяти и отсутствовала поддержка 1.5V интерфейса AGP 4x. В то время как в 3dfx говорили о “достаточности” технологических возможностей Voodoo 3, конкуренты приучали пользователей к большим цифрам и, в конце концов, чаша весов склонилась не в пользу 3dfx. И ведь многих не волновало, что Riva TNT 2 безбожно тормозила при активации 32 битного представления цвета в современных играх. Никто не задумывался, что 32 Мбайт видеопамяти на TNT2 M64 это как мёртвому припарка. Главное, что цифры большие и главное, что “фишка есть!”. В итоге, с формальной точки зрения конкуренты сначала выпускали более передовые решения, а потом и вовсе смогли догнать и даже перегнать 3dfx Voodoo по производительности. Дыхание 3dfx сбилось, внутри компании произошли изменения, связанные с поглощением других игроков рынка и в итоге выпуск долгожданного Napalm (Voodoo 4/5) произошёл позже запланированного срока, когда на рынке уже присутствовали резвые и технологичные решения конкурентов – GeForce, Radeon. Обессиленная поглощениями компания 3dfx не смогла "накормить массы хлебом" и была "с потрохами" куплена другим лидером в области настольно 3D – компанией NVIDIA. Казалось бы, какое триумфальное начало и какой оглушительный провал в конце!? Провал ли? Быть может, не хватило чуть-чуть времени? Об этом поговорим позже, когда перед нами будут цифры, а пока снова едем дальше.

Napalm – сила в количестве.

Изначально графические процессоры VSA-100 (Voodoo Scalable Architecture – кодовое имя Napalm) должны были появиться на рынке в тот самый момент, когда у основного конкурента 3dfx, компании NVIDIA, флагманским процессором была Riva TNT2 Ultra. Однако, как я уже упоминал выше, выход чипа Napalm задержали и в результате этому продукту пришлось конкурировать уже с платами на базе NVIDIA GeForce, которые имели в составе GPU блок аппаратного T&L, который поддерживался многими из игровых хитов тех лет. Тем не менее, некоторые модификации ускорителей GeForce уступали старшим платам на базе Napalm, и не только в плане производительности, но и с точки зрения качества реализации некоторых технологий. Я намерено не говорю о том, какие карты NVIDIA проигрывают решениям 3dfx и наоборот, какие продукты на базе VSA-100 оказываются позади ускорителей GeForce. Всё это будет описано в разделе, посвящённом практическим исследованиям возможностей Voodoo 5, а пока хочется рассказать об архитектуре Napalm.

Архитектура Napalm. Новый SLI:

При разработке Napalm, компания 3dfx ориентировалась в первую очередь на масштабируемость архитектуры и на улучшение качества картинки. В случае с VSA-100 возможна одновременная работа от 2 до 32 графических процессоров (разумеется, чип VSA-100 способен работать и в одиночку, но это существенно упрощает качественные возможности при визуализации). Работа GPU Napalm возможна в трёх режимах – “чистый” SLI режим, режим с активированной технологией T-Buffer и режим с одновременным использованием технологии SLI + T-Buffer. Последний из описанных режимов возможно реализовать не всегда, поскольку для его работы необходимо наличие 4-х и более GPU VSA-100. Теперь подробнее о SLI и T-Buffer.

Сразу скажу, что одновременное использование нескольких GPU производства 3dfx появилась ещё во времена Voodoo graphics, вот только продукты, в которых реализована эта технология, нашли применение в первую очередь на профессиональном рынке. Компания Quantum 3D выпускала разные модификации плат Obsidian на базе нескольких комплектов чипов Voodoo graphics, Voodoo 2, VSA-100. Эти продукты – тема отдельных статей, здесь мы её трогать не станем. Так что далее, говоря о реализации технологии SLI, речь идёт о её адаптированной, “домашней” версии.

При описании сути работы технологии SLI на VSA-100 принято вспоминать старый добрый Voodoo 2, который в момент появления был одним из самых технологичных графических ускорителей (если не самым технологичным), а также официально первым домашним решением с поддержкой SLI. Итак, суть технологии Scan-Line-Interleave (SLI) у Voodoo 2 сводилась к следующему: между парой Voodoo 2 каждый кадр делился на чётные и нечётные строки, после визуализации которых и формировалось конечное изображение, выводимое на монитор. При этом обе платы Voodoo 2 использовали общий кадровый буфер (Frame Buffer). Из недостатков первой версии “домашнего” SLI отметим:

• Максимальное рабочее разрешение 1024x768;

• Отсутствие поддержки SLI для 4 и более карт Voodoo 2;

• Необходимость использовать 2 слота PCI;

• Повышенные требования к охлаждению и мощности блока питания;

Технология SLI в случае с VSA лишена большинства этих недостатков. Во-первых, максимальное рабочее разрешение в 3D теперь составляет 1600x1200 пикселей. Во-вторых, на видеокарте может быть установлено более двух GPU (Voodoo 5 6000 – 4 чипа VSA-100). В-третьих, поскольку в домашних компьютерах того времени для графической подсистемы использовалась преимущественно шина AGP (а такой слот на плате был всего один), все GPU Napalm располагаются на одной PCB, а значит требования к свободным слотам материнской платы были в разы снижены. Как известно, в серийных и предсерийных продуктах Voodoo 5 максимальное число VSA-100 на одной плате равняется 4-м.

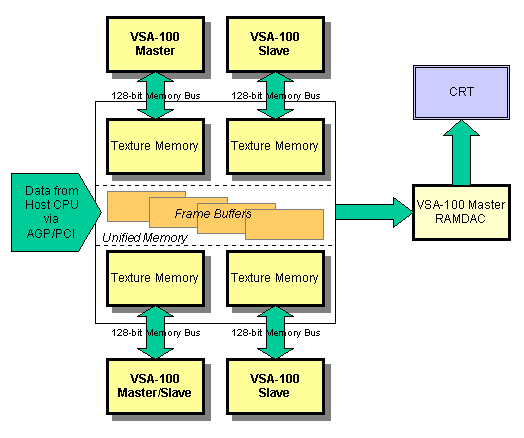

Подход к рендерингу изображения в режиме SLI претерпел целый ряд серьёзных изменений. В случае с несколькими процессорами VSA-100 существует понятие Master и Slave чипов. Главный чип (Master GPU) занимается синхронизацией и распределением очереди вывода данных, полученных от Slave чипов. В свою очередь Slave GPU распределяет данные, полученные от центрального процессора. Есть также понятие Master-Slave чип, который подчиняется Master чипу и управляет второй парой GPU в конфигурации из 4 VSA-100 с активированной технологией T-Buffer. Ниже представлена принципиальная схема работы GPU без использования T-Buffer и с ней:

Схема работы 4xGPU VSA-100 (Voodoo 5 6000).

Схема работы 4xGPU VSA-100 (Voodoo 5 6000).

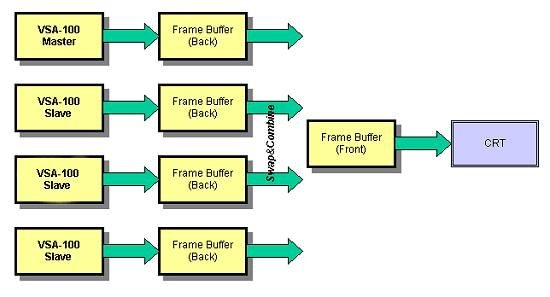

Каждый GPU VSA-100, работающий в SLI, просчитывает полосу или определённую последовательность из строк каждого кадра. Максимальное количество строк в одной последовательности составляет от 1 до 128. Важно отметить, что количество строк в полосе или последовательности может динамически меняться. Итак, чипы VSA-100 просчитывают строки, которые формируют полосы. В свою очередь из набора таких полос и собирается конечный кадр, выводимый на экран.

Динамическое изменение количества строк в полосах необходимо для того, чтобы оптимизировать нагрузку на каждый GPU. Дело в том, что в зависимости от параметров 3D сцены в одну полосу могут попадать как один, так и несколько полигонов, и в таких ситуациях требуется эффективно использовать ресурсы чипов VSA, а также текстурного кэша. В отличие от Voodoo 2, которые работали с общим кадровым буфером, каждый графический процессор VSA-100, работающий в SLI, имеет собственный кадровый буфер, он же Back Frame Buffer. В этом буфере осуществляется просчёт строк (или их последовательностей), и только после этого полученные от всех чипов данные поступают в общий кадровый буфер (Front Frame Buffer), внутри которого и формируется итоговый кадр, выводимый на экран монитора.

Помимо собственного кадрового буфера, каждый графический чип Napalm обладает и собственной локальной видеопамятью, максимальный поддерживаемый объём которой может достигать 64 Мбайт. Часть этой памяти расходуется под кадровый буфер с двойной или тройной буферизацией, остальное уходит на хранение текстур и данных Z-буфера. На момент закрытия 3dfx не было серийных моделей видеокарт на базе VSA-100, которые бы поддерживали 64 Мбайт на 1 чип. Правда были отдельные инженерные образцы и даже самодельные решения с таким объёмом памяти. Например, в моей коллекции имеется видеокарта Voodoo 4 4500 PCI с 64 Мбайт видеопамяти.

Отмечу ещё кое-что. Если уж разговор зашёл о локальной видеопамяти, то не грех будет вспомнить о том, что во времена Voodoo 5 графическим ускорителям объёма памяти на борту зачастую не хватало для хранения большого количества текстур. Кроме того, пропускная способность шины AGP, а также других шин ПК не была настолько велика, чтобы быстро загружать в память ускорителя большие объёмы информации. Именно поэтому активно разрабатывались и применялись различные технологии компрессии текстур, такие как DXTC, S3TC или FXT1. Использование этих технологий в работе многочиповых плат на базе GPU Napalm, а также сам подход 3dfx к организации работы подсистемы памяти, описанный выше, позволяет существенно поднять эффективность её работы, что в конечном итоге почти безболезненно позволяет использовать SDRAM вместо дорогой по тем временам DDR.

Что даёт T-Buffer.

Технология T-Buffer создавалась, прежде всего, для существенного улучшения качества картинки. В момент анонса чипов Napalm компания 3dfx заявила о том, что стремится принести в мир компьютерных игр кинематографические спецэффекты. Кстати, чуть позже, уже после поглощения 3dfx, компания NVIDIA также использовала понятие “кинематографичности” для продвижения своих продуктов серии GeForce. Так вот, суть технологии T-Buffer заключается в управлении несколькими кадровыми буферами, благодаря чему программисты могут достаточно быстро внедрять новые спецэффекты в свои проекты. Основным, среди всех, является эффект FSAA (Full Scene Spatial Anti-Aliasing) – полноэкранное сглаживание. Для внедрения этого спецэффекта от программистов не требуется никаких усилий. Аппаратный метод FSAA от 3dfx работает во всех играх, которые запускаются на Voodoo 5. Также были разработаны эффекты Motion Blur, Depth of Field, Soft Shadows и Soft Reflections, поддержка которых осуществляется через расширения для OpenGL или Direct3D.

При активации технологии T-Buffer каждый GPU полностью обрабатывает один кадр последовательности в локальном кадровом буфере, затем T-Buffer объединяет содержимое нескольких локальных кадровых буферов, после чего результат выводится на экран.

Более подробно о FSAA:

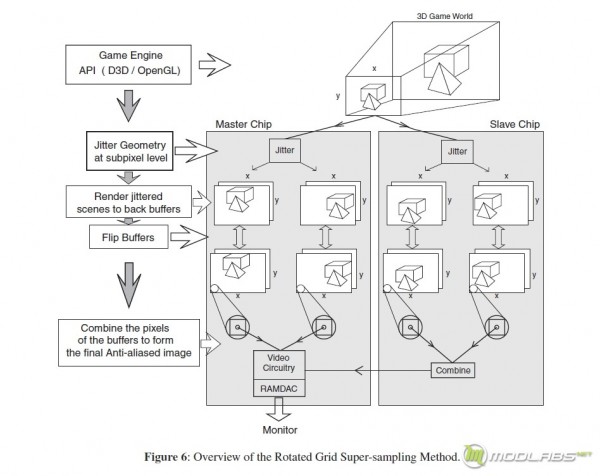

Реализованный в чипах VSA-100 метод полноэкранного сглаживания получил название RGSS AA (Rotated-Grid Super-Sampling Anti-Aliasing). Сглаживание по методу RGSS реализуется при помощи T-Buffer. В кадровом буфере Master GPU есть область, достаточная для хранения изображения необходимого разрешения. Именно в этом буфере и будет происходить смешивание нескольких изображений, которые затем становятся конечным кадром, выводимым на экран. Voodoo 5 6000 поддерживает несколько степеней полноэкранного сглаживания: 2x, 4x и 8x.

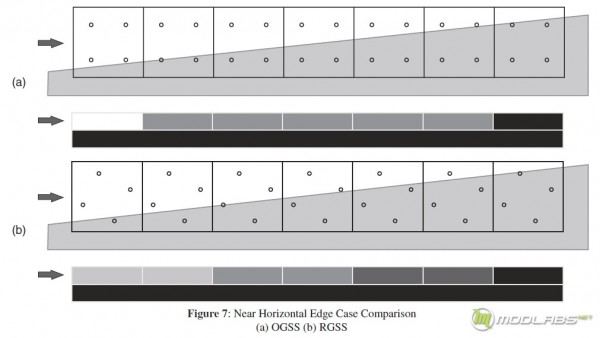

При двукратном сглаживании каждый пиксел изображения разделяется на два субпиксела. Чипы VSA-100 получают команду провести просчёт сцены с небольшим смещением, основываясь на данных о субпикселах, и записать результат в свой локальный кадровый буфер. После этого все данные передаются главному (Master) GPU, который, в свою очередь, смешивает полученные изображения в одну сглаженную картинку. Когда используется RGSS AA с количеством семплов, равным 4-м, пиксел делится уже на четыре субпиксела, и происходит просчёт 4-х смещенных друг относительно друга изображений. По аналогии происходит и с восьмикратным сглаживанием по методу RGSS AA, который доступен на Voodoo 5 6000. В результате мы получаем полноэкранное сглаживание, которое заметно лучше, чем обычный метод SSAA, реализованный в GeForce 256 / GeForce 2 GTS / Pro / Ti / Ultra, как с точки зрения качества картинки, так и, в некоторых случаях, с точки зрения производительности.

С качественной точки зрения RGSS работает заметно лучше в тех случаях, когда объекты виртуальной сцены располагаются либо почти горизонтально, либо почти вертикально. Более подробно о преимуществах RGSS AA вы можете узнать из этого документа.

Характеристики VSA-100.

Общие данные:

- 128 разрядный 2D/3D/Video ускоритель

- 14 млн. транзисторов, техпроцесс 0.25 мкм, шестислойная технология

- Частота GPU - 166 МГц / 183 МГц (планировалось)

- 2 конвейера рендеринга с 1 текстурным блоком на каждом

- Скорость заполнения 333 млн. пикселей в секунду (166 млн. пикселей в режиме мультитекстурирования)

- Встроенный RAMDAC 350 МГц

- Поддержка визуализации при 32-битной глубине цвета

- 24-бит Z & W буферы

- 8-битный стенсель буфер

- Поддержка 32-битных текстур размером вплоть до 2040x2048 пикселей

- 128-разрядный интерфейс памяти

- VSA-100 поддерживает до 64 Мбайт видеопамяти типа SDRAM/SGRAM

- PCI 2.2 и AGP x2/4x с SBA (DME не поддерживается)

- Максимальное разрешение 2048x1536@85Hz

3D возможности:

- Поддерживается весь набор функций, как у серии Voodoo3 +

- Мультитекстурирование за один проход и один такт

- Рельефное текстурирование за один проход и один такт

- Трилинейная фильтрация за один проход и один такт

- Попиксельный mip-mapping и режим альфа смешивания

- Поддержка 8-битных palette-текстур (гарантирует высокую совместимость с играми и не снижает общей производительности)

- Поддержка табличного и попиксельного тумана

- Поддержка Triangle Strips and Fans (Если в сцене есть смежные треугольники, VSA-100 передаёт данные сразу о последовательности треугольников, а не полные данные обо всех трёх вершинах каждого из них. Для каждого из них определяется только одна вершина. Благодаря такому подходу снижаются требования к ПС памяти)

- Динамичное наложение текстур окружающей среды

- Поддерживаются все режимы смешивания текстурных цветов, описанные в DX6, DX7 и OpenGL 1.2

- Поддерживаются технологии компрессии текстур DXTC и FXT1

К сожалению, в чипах VSA-100 не реализована аппаратная поддержка T&L. Этот режим был бы весьма кстати в играх, выходящих в середине-конце 2000 года и в начале 2001, а так приходится перекладывать функции T&L на центральный процессор, у которого и так дел полно. Впрочем, с высоты времени можно сказать, что для коллекционного компьютера все эти недочёты не выглядят критично. В наше время можно без труда собрать машину мечты, которая будет тянуть любые старые игры при максимальных настройках качества.

Napalm FX – коллекционный ПК для старых игр.

Как я и говорил выше, подход к коллекционированию в целом у каждого свой. Что уж говорить о выборе конфигурации для старых игр. Тут вариантов может быть столько, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Если честно, я сам много раз пытался подойти к вопросу сборки такого компьютера с разных сторон, пытался даже собрать один единственный идеальный компьютер для всех интересующих меня игр прошлого, поддерживающий, кроме всего прочего, максимальный набор интересных мне ОС. Однако, как ни крути, идеал собрать не получалось, и тогда я пошёл иным путём. В первую очередь на временной шкале я выделил разные эпохи интересных мне компьютерных игр. Затем я постарался определить флагманские конфигурации систем, которые бы смогли без труда “тянуть” нужные мне игры, и лишь потом приступил к сборке. В этом материале я не стану рассказывать обо всех системах, которые уже собраны и настроены. Сейчас речь пойдёт только об одном компьютере, который получил кодовое имя Napalm FX. Итак, Napalm FX – это конфигурация, которая целиком и полностью строится вокруг флагманского ускорителя компании 3dfx времён 2000 года – Voodoo 5 6000.

Мой ускоритель 3dfx Voodoo 5 6000 оснащён памятью объёмом 128 Мбайт, время выборки составляет 6 нс.

Эта видеокарта пришла ко мне из Украины, где я приобрёл её у ALT-F13.

Подбираем компоненты для Napalm FX:

Изначально строить Napalm FX я собирался на основе 3dfx Voodoo 5 5500 PCI MAC, которая также есть у меня в коллекции:

Однако выпавший шанс в приобретении Voodoo 5 6000 я упускать не стал и вся денежная “заначка” ушла на покупку флагмана 3dfx, который я мечтал приобрести ни много ни мало 12 лет, с тех самых пор, как узнал о его существовании.

При грамотном подходе этот ускоритель способен без труда обеспечить комфортный уровень производительности во всех 3D ускоряемых играх с 1995 по 2001 годы. Более того, DOS игры, выпущенные в период 1993-1995 гг., так же не должны были испытывать проблем в работе. Логично, что там, где есть место DOS играм, нужна поддержка шины ISA. Отсюда вывод – необходимо искать самую быструю платформу с поддержкой 3.3V AGP и шины ISA. Здесь выбор сузился до следующих вариантов:

• Intel Pentium III Coppermine 1.0 ГГц / Dual Intel Pentium III Coppermine 1.0 ГГц + ASUS P3B-F/ASUS P2B-DS или любой надёжный аналог.

• AMD Athlon 1400 МГц + ABIT KT133A / BIOSTAR M7MIA

Разумеется, система на базе процессоров Intel кажется мне более интересной с точки зрения совместимости и отсутствия проблем в работе, однако, грамотно настроенная конфигурация на базе AMD не сильно проигрывает в этом плане, зато существенно превосходит систему с Coppermine в плане производительности. Тут у моего читателя вполне могут возникнуть вопросы:

• Почему именно ABIT KT133A?

• Почему в подборке нет решений на базе Tualatin?

• Почему пара Pentium III Coppermine не устанавливается на материнскую плату с чипом 440GX?

Постараюсь ответить развёрнуто и по порядку:

1. Дело в том, что системные платы с одновременной поддержкой мощных CPU AMD и наличием ISA слотов в подавляющем большинстве случаев строятся на базе VIA KT133A – последнего чипсета для процессоров Socket A + SDRAM. Так что, выбирая из таких плат, я остановился на продукте ABIT потому, что это решение является одним из самых качественных продуктов на базе KT133A. Кроме того, эта плата ещё до меня прошла проверку на совместимость с Voodoo 5 6000, выпущенной на 37 неделе 2000 года. Ни для кого не секрет, что видеокарта Voodoo 5 6000 очень капризна в вопросах выбора чипсета и производителя материнской платы. Да, есть решения лучше - BIOSTAR M7MIA, однако мне её найти не удалось, да и заработает ли она с Voodoo 5 6000 – большой вопрос.

2. Дело в том, что мне не удалось найти материнскую плату с Socket 370 + AGP + ISA. C большим удовольствием я бы использовал ASUS P3B-F + переходник на Tualatin + Prntium III Tualatin-S 1400, однако в такой конфигурации есть один изъян.

Дело в том, что чипсет Intel 440 BX поддерживает только два делителя частоты AGP – 1/1 и 2/3, а это значит, что установка Tualatin-S 1400 заставит AGP работать на частоте 89 МГц, что в свою очередь может вывести мост HiNT на Voodoo 5 6000 из строя. Не хочу рисковать.

3. Я протестировал Voodoo 5 6000 на Supermicro P6DGU. Система стартует, но во время прохождения POST сигнала на монитор нет. Если бы эта плата заработала с Voodoo 5 6000, возможно, я и остановился бы на ней и паре Coppermine 1000 МГц. Кстати! Voodoo 5 5500 AGP так же не запустилась на этой плате, равно как и Voodoo 3 2000 AGP, в то время как PCI карты 3dfx работали на ура.

На общие вопросы относительно моего подхода к подбору конфигураций я ответил. Теперь попробую более подробно теоретически оценить все плюсы и минусы выбранных решений. Сначала – пару слов о системе на базе процессора AMD Athlon. Если остановиться на связке Athlon + ABIT KT133A, получается максимальная производительность и неплохая совместимость для старых игр. Итак, с системной платой я определился, по крайней мере до тех пор, пока не найдётся нечто лучшее. Что же касается процессора, то на данный момент я остановился на Athlon 1400 МГц, хотя плата поддерживает и более быстрые модели. При выборе CPU я, в первую очередь, придерживался мысли о сохранении временной разницы между теоретическим выходом на рынок Voodoo 5 6000 и выходом процессора. В этом отношении Athlon 1400 вполне подошёл, более того, этот процессор способен решить любую игровую задачу 2000-2001 годов включительно, не говоря уже о более ранних играх. Огорчает, конечно, отсутствие поддержки SSE, но тут ничего не поделаешь: этот набор инструкций появится только после замены процессора. Поэтому рассматриваю возможность установки в эту плату Athlon XP 1900+. Однако у этого варианта есть и минусы. Например, в том случае, если хочется больше свободы для экспериментов со звуком в DOS приложениях, поскольку ABIT KT133A обладает поддержкой лишь одного слота ISA. Кроме того, поскольку Voodoo 5 6000 прекрасно работает с полноэкранным сглаживанием и поддерживает SSAA 8x, большая производительность CPU для игры в таких режимах становится менее актуальной. Стоит подумать о системе с процессором Intel.

С системами Intel выбор системной платы, как и процессора, ограничивается не так явно, как в случае с AMD. Помимо нескольких вариантов выбора среди материнских плат, есть что выбирать и из процессоров. Например, если полноценный Pentium III Tualatin отбросить по вышеозначенным причинам, то, например, связка ASUS P3B-F + Celeron Tualatin 1400 МГц. выглядит вполне работоспособной. Здесь любой владелец Voodoo 5 6000 будет решать за себя, но лично я в пару с Voodoo 5 6000 не хочу ставить формально урезанный процессор для недорогих ПК. Знаю, знаю, что разница не велика, и с точки зрения практики выбор вполне разумен, но, позвольте, на дворе 2012 год и я собираю имиджевую систему с пафосной начинкой, так что никаких Celeron и Duron :) Так вот. Для активных предварительных тестов я приобрёл ASUS P2B-D последней ревизии, начал тестировать эту конфигурацию с Voodoo 5 6000, однако, эта плата не отличается высокой стабильностью работы в моей конфигурации, так что, учитывая отсутствие поддержки нескольких CPU я даже не стал вникать в суть проблемы и безуспешно поигравшись с настройками платы в течение нескольких часов просто снял её и аккуратно убрал в шкаф. Вариант с P3B-F тоже отпал. Моя плата была с одним ISA слотом, а быстро найти такую же с двумя ISA мне не удалось. В результате и от этого варианта я отказался. Благо оверклокерские функции этой легендарной материнки мне не пригодились. Таким образом, я постепенно пришёл к варианту от самой Intel - Intel SE440BX-2. Эта плата должна работать достаточно быстро, а с совместимостью и стабильностью проблем быть не должно, да и наличие двух слотов ISA не могло не радовать. В качестве процессора выступил Pentium III Coppermine 1000 MHz с коробочным кулером.

Наличие слота ISA для меня было обязательным условием, поскольку в моём арсенале есть целая охапка DOS игр, в которые я бы хотел периодически играть с качественным звуковым оформлением. По правде говоря, одного слота ISA на плате ABIT TK133A мне хватает с натягом, но тем не менее, решить задачу качественного воспроизведения звука в старых играх можно. Опять-таки существует несколько вариантов.

1. Gravis Ultrasound PnP Pro + Roland SC-55ST

2. Creative AWE 64 GOLD + Roland SC-55ST

3. Creative AWE 32 CT3900 + Yamaha DB50XG + Roland SC-55ST

4. Creative AWE 32 CT3900 + Yamaha DB50XG

5. Creative AWE 64 GOLD + Roland RAP-10

6. Creative AWE 32 CT3900 + Yamaha DB50XG + Roland RAP-10

7. Creative AWE 32 CT3900 + Yamaha DB50XG + Gravis Ultrasound PnP Pro + Roland SC-55ST

Казалось бы, выбор сделать очень сложно, поскольку каждый из вышеозначенных вариантов по-своему хорош, однако, поскольку я неоднократно слушал разные варианты звучания MIDI, определился я достаточно быстро. Для этой системы DOS игры – необходимая задача. Кроме них также требуется обеспечить комфортные условия для существования Windows игр, а это накладывает целый ряд ограничений. Итак, необходимо, чтобы Napalm FX был оснащён качественной PCI звуковой платой, к которой планируется подключение джойстика HammerHead FX. Тут возникает первая проблема. Предположим, конфигурация звуковой системы для DOS будет такой: AWE 64 GOLD + Roland SC-55ST. Для Windows игр я выбрал Diamond Monster Sound MX-300, но беда в том, что его порт джойстика конфликтует с оным на AWE 64 GOLD. Выходит, я не могу одновременно использовать Roland SC-55ST и HammerHead FX, подключенных к ISA и PCI звуковым картам одновременно. Отключение MIDI порта на одной из плат создаёт неудобства, поэтому из этой ситуации я придумал иной выход.

В качестве основы для DOS игр я взял AWE 32 CT3900, перемычкой выключил на ней MIDI порт, поставил дочернюю плату Yamaha DB50XG и установил всё это хозяйство в пару к Diamond Monster Sound MX-300. По умолчанию драйверы Aureal устанавливают эмуляцию Sound Blaster Pro и тут опять вылезает гора проблем с адресами и прерываниями. К счастью, эмуляцию можно легко запретить к установке, немного модифицировав драйверы Aureal:

В файле AU30MMED.INF ищем секцию [AspenOverides.Addreg], находим там строку:

;HKR,Config,DisableSBFM,1,1

И меняем её на:

HKR,Config,DisableSBFM,1,1

Аналогичным образом можно выключить MPU-401 порт и MIDI (Joystick) порт. После этих манипуляций я настроил прерывания и адреса для AWE 32 CT3900, в результате чего получил полностью функциональную звуковую часть в DOS и Windows. Никаких конфликтов и сбоев в звуке не наблюдается. Что же касается качества MIDI в DOS, то оно находится на хорошем уровне, поскольку есть полная поддержка Sound Blaster Pro / 16 / AWE-32, а также General MIDI. В Windows же с играми тоже проблем нет – прекрасно работает A3D от Aureal, а джойстик без проблем определяется и отлично функционирует. Потом, благодаря наличию второго ISA слота, я хочу поставить в систему ещё и Gravis Ultrasound PnP Pro вместе с Roland SC-55ST, но это будет чуть позже, пока нужно всё протестировать и настроить в, скажем так, базовой конфигурации.

Дисковая подсистема для установки ОС строится на базе контроллера Adaptec AHA-2940UW, к которому подключён жёсткий диск Seagate Cheetah ST336752LW. Также в системе используются IDE устройства, подключённые к интегрированному в материнскую плату UDMA IDE контроллеру - DVD привод Pioneer DVR-118L и жёсткий диск Seagate 7200.7 80 Гбайт, который хранит драйверы, дистрибутивы лицензионных ОС, купленных на eBay, а также старые игры в ISO образах.

В качестве сетевого адаптера используется решение IBM на базе чипа Intel – простенькая 100 Мбит сетевая карта, которая автоматом определяется как Windows 98, так и в более новых ОС.

На этом с описанием начинки Napalm FX, пожалуй, закончим. Пора переходить к сборке и доводке ПК до рабочего состояния. Здесь я позволю себе лирические отступления: можно сказать, что в составе обзора Napalm FX находится мини-обзор корпуса, в котором весь этот компьютер собран.

Глава 1. Часть вторая. Крепость для Napalm FX.

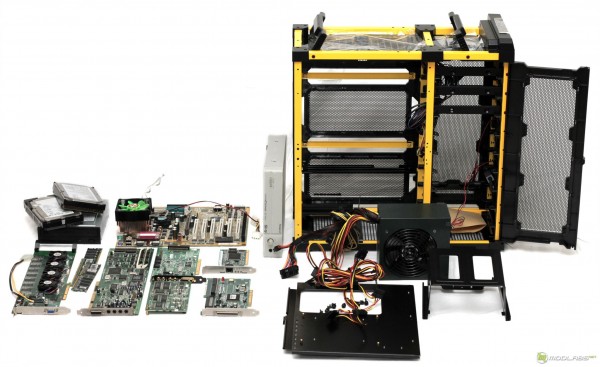

Отмечу, что фотосессия сделана для системы с процессором AMD Athlon + ABIT KT133A, хотя, на самом деле финальные тесты на стабильность проводились как для системы AMD, так и Intel.

Выбор корпуса для коллекционного компьютера – задача достаточно сложная. Корпус – самая тяжёлая и самая объёмная часть, его сложно доставлять из-за рубежа, легко поцарапать или помять. В общем, проблем с корпусами много. И потом, как поступить: собрать ли компьютер в старом тазике “той эпохи”, купить красивый и современный “ящик”, или сделать дом для своего ПК своими руками? Конечно, самым правильным, но и самым трудоёмким делом является самостоятельное изготовление корпуса, однако, далеко не всегда владелец такого ПК захочет и, самое главное, сможет всё сделать самостоятельно. Лично я остановился на золотой середине – приобрёл, а точнее, получил в дар от компании Antec современный корпус LanBoy Air Yellow. При выборе корпуса я руководствовался несколькими целями:

• Хорошая вместительность

• Возможность быстрой установки устройств

• Качественное охлаждение

• Хорошие возможности для обзора содержимого

Если с первыми тремя пунктами всё ясно, то последний, на мой взгляд, требует комментариев. Коллекционный компьютер должен жить и содержимое его должно постоянно быть на виду, иначе редкость и особый шарм железа превращается в старость и бесполезность. Я уже много раз ловил себя на мысли, что как только я убираю старинный компьютер под стол, мой интерес к нему постепенно угасает. Сейчас же хочется иметь возможность заглянуть внутрь, ещё раз посмотреть на то, что так долго собирал, и вновь просыпается интерес. Впрочем, всё индивидуально.

Выбирая современный корпус, удовлетворяющий всем требованиям, я обратил внимание на LanBoy Air в первую очередь потому, что как гласила реклама на сайте производителя, LanBoy Air может быть разобран до состояния “скелета”.

Коробка LanBoy Air не пестрит излишествами, всё внимание покупателя сосредоточено на корпусе и его особенностях. Производитель выделяет гибкие возможности по сборке и расположению компонентов, качественное охлаждение и модульную структуру.

Корпус аккуратно упакован в мягкие тиски пенопласта и завёрнут в плёнку.

Внешне LanBoy Air выглядит как конструктор, что не далеко от реальности. В продаже есть два цветовых решения – синий и жёлтый. Я выбрал жёлтый, поскольку на логотипе 3dfx надпись бело-оранжевая, хотелось хотя бы примерного совпадения.

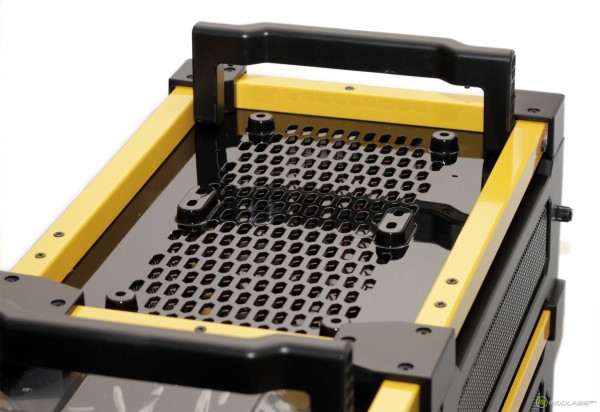

Само по себе имя LanBoy подразумевает перемещение системного блока с мероприятия на мероприятие, поэтому инженеры Antec предусмотрели наличие ручек для переноски.

Для того, чтобы разобрать LanBoy Air, достаточно взять в руки крестовую отвёртку. Передняя панель и боковые стенки корпуса легко демонтируются. Как я и говорил выше, LanBoy Air можно разобрать до остова, лишив боковых стенок и передней панели.

На передней панели всё максимально доступно и просто:

- Кнопка питания;

- Кнопка перезагрузки;

- Индикатор питания и индикатор активности жёсткого диска;

- Три разъёма USB (один из которых USB 3.0);

- Коннекторы для подключения наушников и микрофона;

Верхняя крышка корпуса хорошо приспособлена для размещения радиатора СВО. В отличие от многих других корпусов, которые были в моём распоряжении и в которых есть аналогичные приспособления, корпус LanBoy Air, по моему мнению, имеет лучшую реализацию этого крепления. Даже если радиатор не закреплён, “крышка” выглядит достаточно эффектно благодаря используемому материалу – чёрному глянцевому пластику.

Процесс сборки проходит легко и непринуждённо. Для начала я удалил всё, что мне мешало.

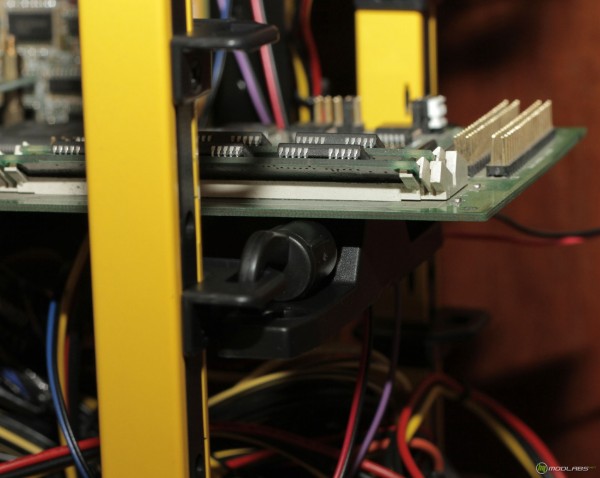

В первую очередь, я закрепил материнскую плату на поддоне, затем поддон был размещён внутри LanBoy Air.

Блок питания можно установить как вверху, так и внизу корпуса, так что у владельца LanBoy Air всегда есть выбор. В моём случае я предпочёл разместить БП внизу. Благо длина проводов моего блока питания достаточна для аккуратной протяжки.

На обратной стороне поддона для МП закреплены три стяжки, которыми можно хорошенько прижать провода, протянутые от БП.

Блок питания устанавливается в специальный контейнер, который затем на салазках въезжает в корпус.

В качестве БП я использовал Antec EA-650 Green. Его более чем достаточно для питания моей системы, даже с большим запасом.

Панель выводов устанавливается отдельно. На ней, помимо стандартных отсеков, размещаются отверстия для шлангов СВО. Отвод тепла осуществляется силами 120-мм вентилятора.

На передней панели также установлены 120 мм вентиляторы, скорость вращения крыльчатки которых управляется специальным рычажком. Достаточно удобно.

Схема охлаждения у LanBoy Air – классическая: на передней панели вентиляторы забирают холодный воздух, прокачивают его через отсек с жёсткими дисками, а потом, уже нагретым, воздух выбрасывается за пределы LanBoy Air силами 120 мм вентилятора, установленного на панели выводов. У LanBoy есть ещё один путь для холодных потоков воздуха – через боковую стенку, на которой располагается пара 120 мм вентиляторов. При выборе корпуса я отметил этот факт. Для Voodoo 5 6000 дополнительное охлаждение будет весьма кстати, учитывая, что на PCB Voodoo 5 6000 располагается много горячих элементов.

После установки материнской платы и блока питания остаётся установить жёсткий диск и DVD привод. Благодаря особенностям LanBoy Air, 5.25 и 3.5 дюймовые устройства можно установить как параллельно плоскости материнской платы, так и перпендикулярно ей.

Для изменения положения 5,25 дюймовых устройств достаточно перекрутить металлические уголки, а в случае с 3,5 дюймовыми устройствами нужно иначе установить растяжки.

Жёсткие диски крепятся посредством эластичных растяжек, на которые нанизаны пластиковые скобы, к которым, в свою очередь, прикручиваются устройства. Я установил DVD привод и HDD перпендикулярно плоскости ABIT KT133A.

Наконец, всё собрано. Осталось лишь несколько штрихов. Учитывая огромную длину 3dfx Voodoo 5 6000 и Creative AWE-32 CT3900, эти платы, будучи установленными в корпус без дополнительной фиксации, начинают изгибаться.

Поэтому пластиковые крепления и растяжки пришлись кстати. Ну вот, наконец, Napalm FX собран. Пришла пора переходить к практическим испытаниям. В следующей главе мы увидим, смог бы ускоритель Voodoo 5 6000 взять корону, если бы всё-таки вышел в 2000-м году на рынок.... Ждите продолжения. Далее вы узнаете о том, какая конфигурация для Voodoo 5 6000 осталась в финале и, разумеется, увидите результаты производительности кучи видеокарт в различных разрешениях и с различными параметрами сглаживания.

Этот материал предлагаю обсуждать в Клубе Voodoo Masters.

Обзор Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X и Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition

Рубрика: ВидеокартыМетки: Radeon | Sapphire

Дата: 04/03/2012 22:19:47

Видеокарты Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X и Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition относятся к средним ценовым диапазонам, но при этом имеют "нереференсный" дизайн. HD 6850 примечательна тем, что имеет заводской разгон и фирменную двухслотовую систему охлаждения Vapor-X на основе испарительной камеры. HD 6870 так же разогнана фабричный разгон, но использует двухвентиляторное охлаждение.

Обо всё по порядку.

Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X

Со спецификациями можно ознакомится на официальном сайте Sapphire.

Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X поставляется в чёрно-синей коробке с размерами 75х45х10 см. На лицевой части перечислены основные достоинства карты, такие как превосходная система охлаждения, заводской разгон, игра Dirt3 на халяву и HDMI кабель, длиной 1.8м. А внимательный читатель может заметить пингвинчика :)

На обратной стороне список наград и прочие достоинства видеокарты.

Больше ничего интересного на коробке нет, кроме спецификаций на нижнем торце.

Но всё это красивая обёртка, внутри которой находится обычная картонная коробка. В ней находятся ещё две коробки.

Одна из переработанного картона, в которой в антистатическом пупырчатом пакете лежит сама карта, подпираемая картонной деталью. Другая коробка с аксессуарами, которые представлены в виде:

- -гибкий Crossfire-мостик;

- -переходник Mini DisplayPort - Display Port;

- -переходник DVI - VGA;

- -кабель HDMI 1.8м с защитными колпачками;

- -два переходника питания Molex - 6-pin;

- -диск с драйвером;

- -наклейка Fueled by Sapphire;

- -краткое руководство по установке на русском языке;

- -карточка Sapphire Select Club;

- -купон на бесплатное скачивание игры Dirt 3.

Внешний вид

Размеры: 240мм в длину, 100мм в высоту и 35мм в ширину (от болтов системы охлаждения до центральной точки вентилятора).

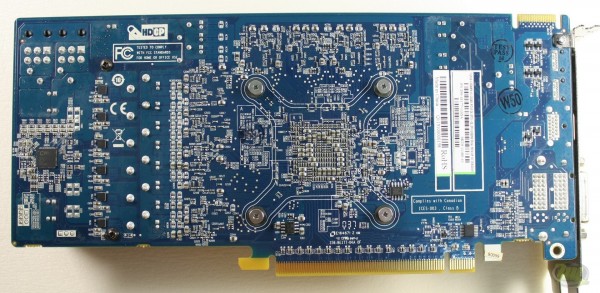

Обычный для Sapphire текстолит синего цвета.

На задней панели расположены два видеовыхода DVI, один HDMI два Mini-DisplayPort.

Причем VGA-переходник можно подключить только к белому DVI.

В правой верхней части карты расположены два 6-пин разъёма для подключения питания. Причём для работы все два разъёма должны быть подключены. Учитывая невысокое энергопотребление карты, скорее всего хватило бы и одного. Наверное, это подстраховка при разгоне от инженеров Sapphire, так как «рефересный» Radeon HD 6850 довольствуется одним разъёмом.

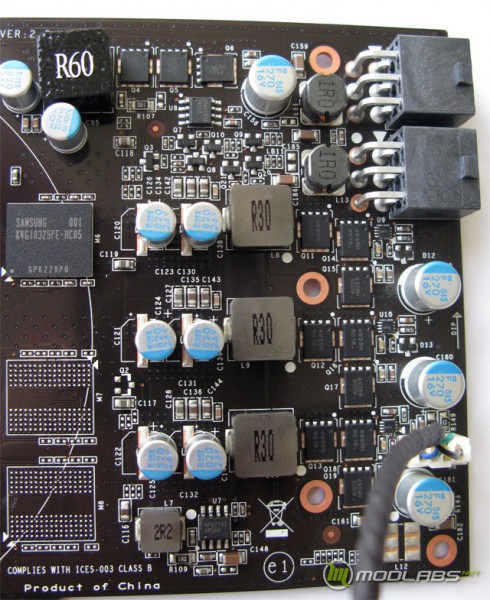

Вот так выглядит карты без системы охлаждения.

Графический процессор Barts Pro. Расположен диагонально относительно самой карты. По периметру подложки наклеена металлическая рамка, защищающая углы кристалла от сколов.

Выпущен на четырнадцатой неделе 2011 года.

Микросхемы памяти.

Elpida W1032BBBG-50-F с номинальным временем доступа 5 нс.

Система питания

Шестифазное питание ядра осуществляется с помощью контроллера Chil CHL8228G

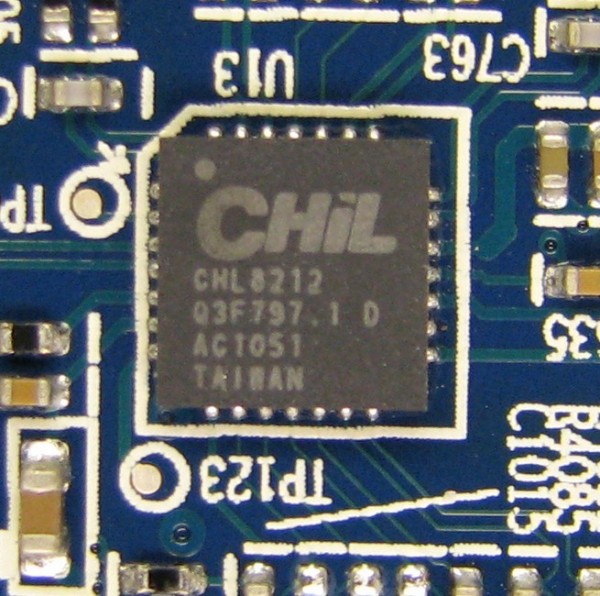

Система питания памяти состоит из двух фаз и использует контроллер Chil CHL8212.

Все дроссели, используемые на карте, фирменные Sapphire с небольшими рёбрами сверху.

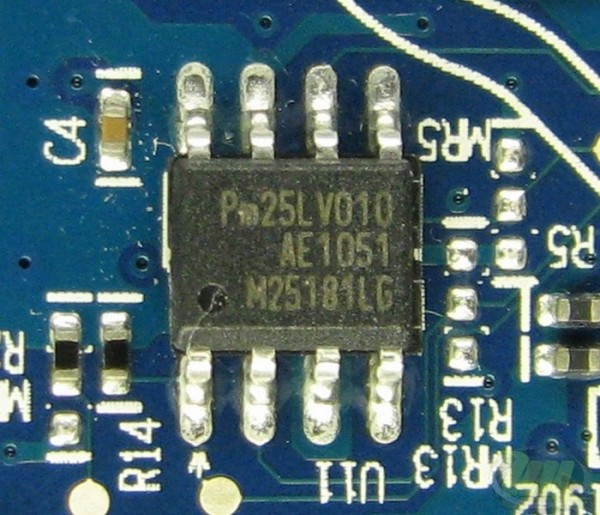

Для хранения BIOS на плате используется микросхема Pm25LV010.

Система охлаждения

Представляет из себя алюминиевую пластину (с помощью которой через термопрокладки охлаждается и память) в которую по центру встроена испарительная камера. С этой камерой контактируют три тепловые трубки. Центральная диаметром 8мм, боковые 6мм.

Эти трубки передают тепло на два радиатора, расположенные по краям системы охлаждения. А всю эту конструкцию охлаждает 11-ти лопастный вентилятор FirstDO FD9225U12S диаметром 86мм.

Основание испарительной камеры. Обработано не плохо, хотя и не до "зеркального" отражения. Также можно заметить термопрокладки для памяти и четыре отверстия для болтов, с помощью которых вся система охлаждения крепится к карте.

Вот так вся эта конструкция смотрится на видеокарте без пластикового кожуха.

Радиатор системы питания ядра имеет 32 ребра и контактирует с транзисторами через термопрокладку. Расстояние между его крепёжными отверстиями 71мм.

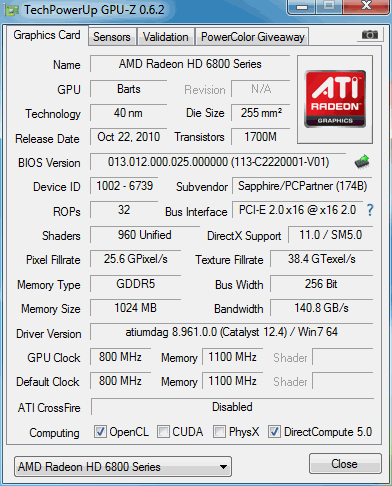

Информация о видеокарте от GPU-Z.

Sapphire Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition

Спецификации с офицального сайта.

Выполненная в сине-чёрной гамме коробка от 6870 имеет такие же размеры как и 6850. На её лицевой стороне изображён тюнингованный Ford Fiesta, а также перечислены основные характеристики карты. Всё то же самое, как и у 6850, но без упоминаний о системе охлаждения. С обратной стороны девка с клетчатым флагом, вышеупомянутый автомобиль и прочий маркетинговый текст.

Внутри всё также как и у 6850, даже комплект поставки идентичен. Так что без фотографий.

Внешний вид

Два вентилятора и необычной формы глянцевый кожух выглядят привлекательно. Внешний вид – это конечно хорошо, но в данном случае дизайн одержал вверх над здравым смыслом. Подробнее об этом в описании системы охлаждения.

Задняя панель идентична 6850.

Графический процессор Barts XT.

Выпущен на 47 неделе 2010 года.

Микросхемы памяти такие же, как и на 6850 – W1032BBBG-50-F.

Питание ядра. Четырёфазное.

Управляется с помощью контроллера NCP5395T.

Питание памяти.

Микросхема BIOS – Pm25LV010. Такая же, как и на 6850.

Система охлаждения.

Зачем делать систему охлаждения, части которой (в данном случае кожух), выступают за пределы самой карты по длине и высоте почти на сантиметр? Понятно, что в большинство корпусов Sapphire Radeon HD 6870 Dirt3 Edition влезет без проблем. Но из-за этого одного сантиметра могут возникнуть проблемы у обладателей корпусов с мелкоформатными корпусами. Ладно бы ещё выступали «рабочие» части системы охлаждения – радиатор или теплотрубки. Хотя если гарантия не важна, то выступающие куски кожуха можно и отпилить.

Основа кулера – это небольшое медное основание с радиаторами, а также две тепловые трубки толщиной 8мм.

Обработка основания на уровне кулера от 6850.

Вся конструкция без кожуха и вентиляторов.

В отличие от 6850 вентиляторы 6870 крепятся к кожуху при промощи трёх болтов каждый.

простой конструкции переходник на два вентилятора.

Радиатор системы питания графического чипа. 28 ребёр. Расстояние между крепёжными отверстиями 65мм.

Напоследок скриншот GPU-Z.

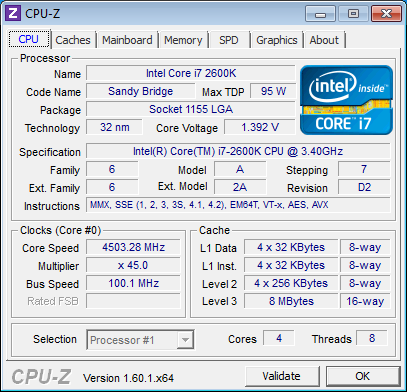

Тестовый стенд и программное обеспечение

Материнская плата: Biostar TP67XE (BIOS ver. P67AF504.BST);

Процессор: Core i7-2600K@4500 МГц/1.4 В;

Память: Kingmax Long-DIMM DDR3 1600;

Блок питания: Antec TPQ-1000;

Жёсткий диск: Seagate ST2000DL003;

Система жидкостного охлаждения на процессоре: водоблок Promodz CPU V3, помпа Laing DDC-1plus T, радиатор от автомобиля Иж-Ода с двумя 120мм вентиляторами Cooler Master A12025-18RB-3BN-L1, работающими от 5 В и самодельный резервуар из 0,5 л бутылки :)

Корпус: какой-то старый Inwin, точне его скелет.

Монитор: Телек Samsung LE37B652T4WXRU, так больше ничего ФулХДшного в хозяйстве не нашлось.

Программы:

- Windows 7 Ultimate SP1 x64;

- DirectX June 2010;

- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1020;

- Intel HECI 7.0.0.1118;

- AMD Catalyst 12.4;

- CPU-Z 1.60.1 64-bit;

- GPU-Z v0.6.2;

- FurMark 1.10.1;

- Sapphire Trixx 4.3.0.

Разгон.

Процессор был разогнан до частоты 4500 МГц, при напряжениии 1.4 В. Оперативня память разогнялась при помощи профиля XMP2-1600.

Для начала проверка системы охлаждения. Использовалась программа FurMark 1.10.1.

Настройки:

- 1920x1080

- Fullscreen

- Xtreme burn-in

- Antialiasing off

- Dynamic background

- Время проверки 15 минут. Режим работы вентиляторов автоматический.

Без нагрузки систему охлаждения у обеих карт не слышно совсем.

6850. Частоты и напряжение по умолчанию. 800/1100@1.15 В. Максимальная температура 71 градус. Обороты вентилятора 56% или 2261 RPM.

Частоты 1000/1220@1.237 В. Максимальная температура 77 градусов. Обороты 70% или 2880 RPM.

6870 Частоты и напряжение по умолчанию. 920/1050@1.175В. Максимальная температура 75 градусов. Обороты вентиляторов 53% или 1929 RPM.

Частоты 1000/1230@1.3В. Максимальная температура 89 градусов. Обороты вентиляторов 100% или 3178 RPM.

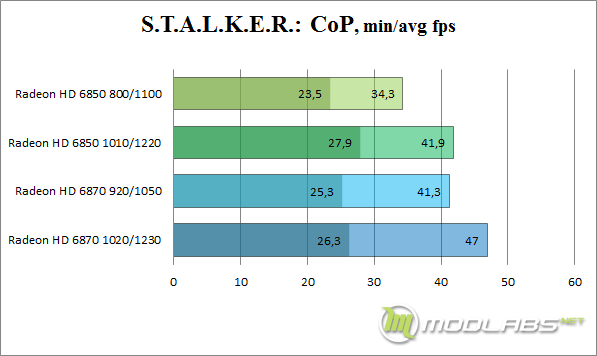

Все тесты выполнялись по три раза (особенно это актуально для Dirt3), потом выводилось среднее арифметическое значение по минимальным и средним кадрам в секунду. Перезагрузка после каждого теста. В Crysis 2 подсчитывалось среднее значение трёх пройденных тестовых сцен (Times Square, Downtown, Central Park). В S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти подсчитывалось среднее значение сцен Day, Night и Rain.

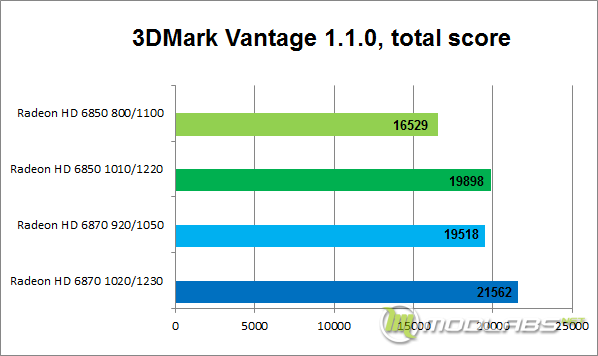

1 3D Mark Vantage. v1.1 1280x1024. Профиль настроек Performance.

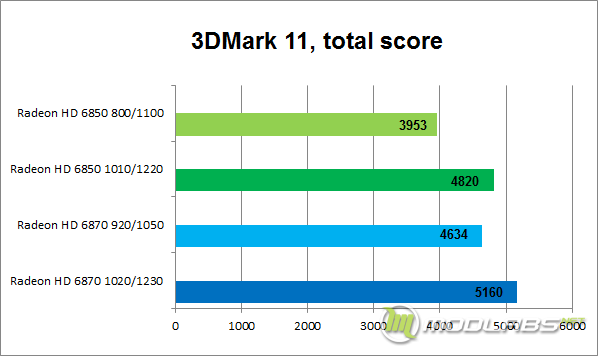

2 3D Mark 11. v1.0.3 Профиль настроек Perfomance.

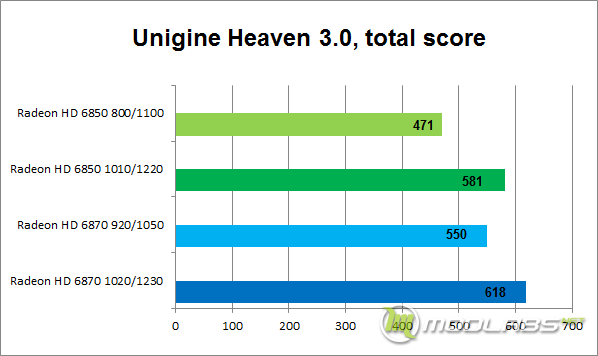

3 Heaven DX11 Benchmark. 3.0

- 1920x1080

- DX11Tesselation

- ExtremeShaders

- HighAnisotropy 16

- Antialiasing 8X

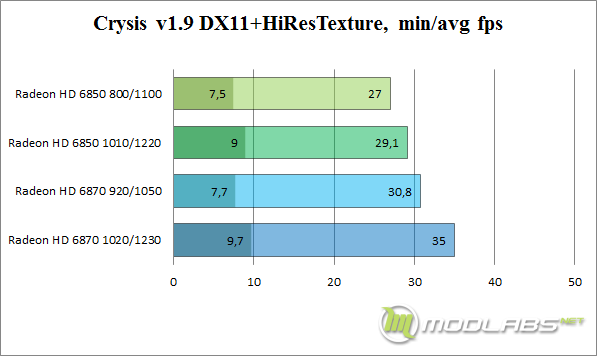

4 Crysis 2 v1.9 DX11+HiResTexture

- Adrenaline Crysis 2 Benchmark Tool v.1.0.1.13

- 1920x1080

- Quality Ultra

- DirectX 11

- Antialiasing 4X

- Hi-res textures On

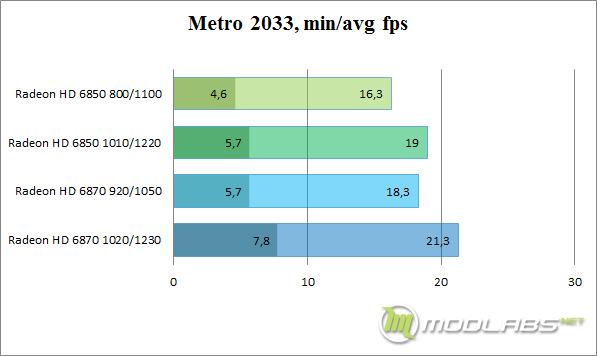

5 Metro 2033 1.2

- Встроенный бенчмарк

- Scene Frontline

- 1920x1080

- DirectX 11

- Quality Very High

- Antialiasing MSAA 4X

- Texture filtering AF16X

- DOF On

- Advanced PhysX Off

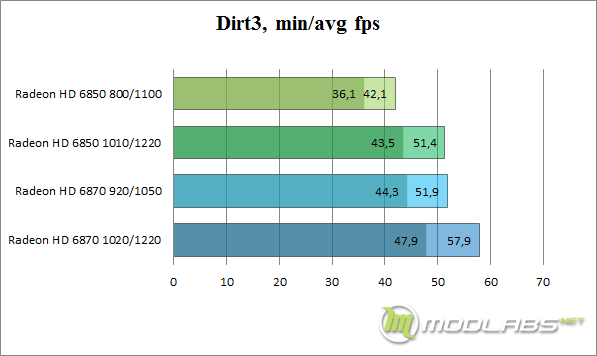

6 Dirt v1.02

- Встроенный бенчмарк

- 1920x1080

- Antialiasing 8X

- Установки Ultra

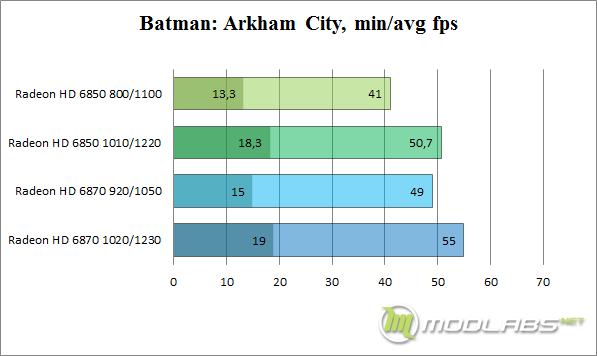

7 Batman Arkham City v1.01

- Встроенный бенчмарк

- 1920x1080

- Antialiasing 8X

- DirectX 11

- MVSS/HBA

- Tesselation Высокий

- Уровень детализвции Экстрим

8 S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти

- Официальный бенчмарк

- 1920x1080

- Установки ультра

- DX11

- Antialiasing 4X

- Альфа-тест DX10

- SSAO HDAO

- Качество SSAO Ультра

- Tesselation On

- Реалистические тени On

Результаты тестирования.

Выводы.

Вообщем обе карты оставили благоприятное впечатление. Красивые коробки, хороший комплект поставки, тихие системы охлаждения.

А по отдельности вот что.

6850.

- Отличный разгон по ядру.

- Эффективный кулер.

- Улучшенное питание ядра, по сравнению с референсом.

6870.

- Красивый внешний вид.

- Отличный разгон по памяти, даже без радиаторов на ней.

- Не впечатлил разгон по ядру, вследствие не лучшей эффективности системы охлаждения.

Блиц-тест GeForce GTX460 vs GeForce GTX465

Рубрика: ВидеокартыМетки: GeForce GTX460 | GeForce GTX465 | тест

Дата: 07/12/2010 23:01:50

Вcтупление

В последнее время в связи с выходом карт на новом чипе GF104 меня часто спрашивают – что лучше взять? GTX465, которая является усеченной GTX470 или что-то из новых карт 460-ой серии? В меру своих возможностей постараюсь ответить на этот вопрос.

Нами было решено протестировать все три самые распространенные у нас на рынке видеокарты данной серии GeForce:

GTX460 – 768 Mb GDDR5 192 bit – средняя цена 6500 р (1733 грн.).

GTX460 – 1024 Mb GDDR5 256 bit – средняя цена 7500 р. (2000 грн.).

GTX465 – 1024 Mb GDDR5 256 bit – средняя цена 8500 р. (2266 грн.).

Упаковка

Комплектация

Порой при схожей стоимости видеокарт одного модельного ряда этот критерий является решающим для многих покупателей.

В данном случае в коробках, кроме самой видеокарты, их ожидает:

Palit – CD с драйверами, книжечка-руководство, переходник 2 Molex – 6 pin (так называемый базовый комплект),

Gigabyte – базовый комплект + переходник DVI-VGA + переходник miniHDMI-HDMI,

ASUS – базовый комплект + переходник DVI-VGA + переходник DVI-HDMI.

Системы охлаждения

Среди представленых видеокарт производители решили использовать следующие системы охлаждения:

Palit – обычный алюминиевый радиатор + вентилятор,

Gigabyte – роскошный кулер с двумя теплотрубками и двумя вентиляторами,

ASUS – штатная турбина от GTX470 с кожухом и теплотрубками внутри.

Внешний вид

Конфигурация стенда

В качестве тестового стенда мы использовали следующую конфигурацию, собранную в открытом корпусе:

Материнская плата – ASUS P6TD Deluxe;

CPU – i7-930 (2.8@4.0 ГГц), HT – ON, TurboBoost – OFF, охлаждение – СВО (самодельная);

RAM – Corsair Dominator DDR-III DIMM 3Gb KIT 3*1Gb PC3-12800;

HDD – 2 шт. SSD 40 Gb SATA-II 300 Intel X25-V Value в RAID0;

PSU – Chiftec 850 W.

Используемое ПО:

- Windows 7 Ultimate 32 bit,

- Nvidia ForceWare 258.96,

- MSI Afterburner 1.6.1.

- CPU-Z 1.55.

- GPU-Z 0.4.5.

Используемые тесты:

- Для DX9 – 3DMark06_v120_patch_1901 (default),

- Для DX10 - 3DMark_Vantage_v102_patch_1901 (preset – Performance),

- Для DX11 - HWBOT-Unigine-Heaven-Benchmark-1.0.2 (preset – Extreme).

Номинальные характеристики и разгон

Palit GeForce GTX460 – 768 Mb GDDR5 с частотой 900 (3600 МГц), 192 bit, 336 универсальных процессоров (CUDA-ядер), частота ядра 675 МГц, частота шейдерного домена – 1350 МГц, 24 ROPs (блоков растеризации).

Максимальный стабильный разгон с повышением напряжения на ядро с 1000 до 1087 мВ составил: по ядру – 890 МГц, по шейдерам – 1780, по памяти – 1000 (4000) МГц.

Gigabyte GeForce GTX460 OC – 1024 Mb GDDR5 с частотой 900 (3600 МГц), 256 bit, 336 универсальных процессоров (CUDA-ядер), частота ядра увеличена в ОС-версии до 715 МГц, частота шейдерного домена – 1430 МГц, 32 ROPs (блоков растеризации).

Максимальный стабильный разгон с повышением напряжения на ядро с 1000 до 1087 мВ составил: по ядру – 880 МГц, по шейдерам – 1760, по памяти – 1000 (4000) МГц.

ASUS GeForce GTX465 - 1024 Mb GDDR5 с частотой 800 (3200 МГц), 256 bit, 352 универсальных процессоров (CUDA-ядер), частота ядра 608 МГц, частота шейдерного домена – 1215 МГц, 32 ROPs (блоков растеризации).

Максимальный стабильный разгон с повышением напряжения на ядро с 1000 до 1087 мВ составил: по ядру – 750 МГц, по шейдерам – 1500, по памяти – 900 (3600) МГц.

Результаты тестирования в номинале и с разгоном

Все результаты видны в нижеследующей таблице:

|

Тип видеокарты |

3DMark06, overal score |

3DMark06, SM 2.0 score |

3DMark06, SM 3.0 score |

3Dmark Vantage, PhysX ON |

3Dmark Vantage, PhysX OFF |

Unigine Heaven Benchmark |

Занятое место на HWbot |

|

GTX460 768Mb (675/900) |

22 090 |

9 093 |

9 537 |

14 376 |

13 345 |

688,082 |

|

|

GTX460 768Mb (890/1000) |

24 239 |

9 704 |

11 253 |

18 203 |

16 494 |

841,057 |

2 |

|

GTX460 1 Gb (715/900) |

23 186 |

9 480 |

10 315 |

16 328 |

14 931 |

769,146 |

|

|

GTX460 1 Gb (880/1000) |

24 626 |

9 759 |

11 599 |

19 803 |

17 635 |

921,022 |

1 |

|

GTX465 1 Gb (608/800) |

23 510 |

9 734 |

10 357 |

14 698 |

13 536 |

707,445 |

|

|

GTX465 1 Gb (750/900) |

24 629 |

9 831 |

11 496 |

17 826 |

16 071 |

853,107 |

2 |

Второе место поделили две карты, но GTX460-768 Mb дешевле на 2000 рублей!

Заключение

Palit GTX460 768 Mb - карта произвела неоднозначное впечатление.

Достоинства:

- холодный чип (максимальная температура в 3D – до 75С, в 2D – около 40С);

- очень хороший потенциал разгона;

- малые габариты для любого корпуса;

- отличная цена.

Недостатки:

– маловат объем видеопамяти (для мониторов диагональю свыше 20 дюймов в требовательных современных играх может и не хватить),

-очень шумная система охлаждения с циркуляцией горячего воздуха внутри системника.

Вывод – рекомендуется для глухого или экономного геймера/овера.

Gigabyte GTX460 OC 1 Gb – все только хорошее.

Достоинства:

- холодный чип (максимальная температура в 3D – до 75С, в 2D – около 35С);

-хороший потенциал разгона, очень эффективное тихое охлаждение;

-достаточный объем видеопамяти;

-заводской разгон чипа с 675 до 715 МГц в ОС-версии,

-вполне разумная цена.

Недостатки:

– циркуляция горячего воздуха внутри системника.

Вывод – покупать однозначно, только позаботиться хорошей вентиляцией корпуса.

ASUS GTX465 1 Gb – очень горячая карта …

Достоинства:

– вывод горячего воздуха за пределы системника;

-1 Gb видеопамяти GDDR5.

Недостатки:

– горячий чип (максимальная температура в 3D – до 95С, в 2D – около 65С),

- плохой разгон,

- довольно шумный кулер и большие габариты,

- несопоставимая с производительностью практически запредельная цена.

Вывод – присмотреть что-либо другое за эти деньги или ждать снижении цены хотя бы до 5500-6000 рублей.

ИТОГ - лидер тестирования определен – это Gigabyte GTX460 OC 1 Gb, также думаю, что две таких видеокарты в SLI на многое способны. При возможности в будущем обязательно протестируем.

Благодарности:

В заключении материала хотелось бы поблагодарить за помощь и участие:

- компании «Кламас» и непосредственно Николаю Некрасову за предоставленные карты от Gigabyte и ASUS,

- Александру aka Майлс за карту от Palit.

- команде Team MXS @ Modlabs.net за компоненты СВО для охлаждения процессора.

Марат Валиахметов aka Marat – Ufa, участник международной команды по бенчмаркингу Team MXS Modlabs.net.

Летний обзор двух видеокарт от MSI или что может GeForce GTX 465

Рубрика: ВидеокартыМетки: 465 | GeForce | GTX | MSI

Дата: 09/08/2010 00:03:07

Введение

Когда за окном плюс сорок и все знакомые где-то у водоемов, думать о компьютерах хочется чуть ли не в последнюю очередь. В силу сложившихся обстоятельств автору текста приходится не только думать о них, но и регулярно потрошить свой собственный системный блок, меняя в нем комплектующие по несколько раз в неделю. За год вот такой вот «работы» этот ПК уже так достал, что так и хочется отправить себя туда, где его нет и никогда не будет. Например, в отпуск. С пляжем, солнцем и красивыми девчонками. На самом деле эта мечта вполне осуществима, но на пути к ней есть две видеокарты, удерживающие меня рвануть на вокзал за билетами. Итак, передо мной самый что ни на есть настоящий хит июля - GeForce GTX 465, в нагрузку к которому я получил Radeon HD 5770, выполненную в лучших традициях MSI. Что они могут и насколько актуальны современным энтузиастам, ещё предстоит определить. Пожалуй, приступим.

Ни для кого не секрет, что архитектура Fermi серьезно пошатнула рыночные позиции NVIDIA. Низкий выход годных процессоров, бумажные анонсы и, в конце концов, стоимость, несоизмеримая с ожидаемой производительностью, дали отличный шанс AMD вырваться в лидеры рынка. Так и случилось. По итогам минувшего квартала был продан 51% видеокарт под брендом ATI и вполне вероятно, что до конца года эта цифра только вырастет. До первого июня в арсенале NVIDIA не было ни одного доступного ускорителя нового поколения, в то время как главный конкурент предлагал (и предлагает) полный ассортимент акселераторов на любой вкус и кошелек. С наступлением лета в прайс-листах большинства компаний наконец-то появилась долгожданная GeForce GTX 465, которая призвана потеснить на прилавках серии видеокарт Radeon HD 5830 и Radeon HD 5850.

Новинка была презентована на одной из главных IT выставок года - Computex 2010 и сразу привлекла к себе внимание. Уже готовые образцы продемонстрировали такие компании как ASUS, MSI, Colorful, EVGA, Galaxy, Gigabyte, Gainward, Palit, PNY и Zotac. Всё это стало хорошей заявкой на возврат утраченных NVIDIA позиций. В моих руках оказался один из лучших представителей новой архитектуры - MSI N465GTX Twin Frozr II, обзор которой сейчас предложен нашим читателям.

Упаковка, комплектация и внешний осмотр.

Видеокарта упакована в фирменный короб-книжку с большим изображением самого ускорителя:

Приподняв первый лист, мы увидим сам ускоритель. Для это производитель оформил специальное смотровое окно. Сама же карта завернута в антистатический пакет и удерживается специальным уплотнителем.

Комплект поставки достаточно скромный, но в нём есть всё необходимое для работы и установки ускорителя: набор видеопереходников, два шестиконтактных кабеля питания PCI-E, руководства, а также диск с драйверами и утилитами:

Сама карта выглядит следующим образом:

Новинка очень похожа на MSI N275GTX Lightning, т.к. имеет практически идентичную систему охлаждения. Тем не менее, это абсолютно другой продукт, обладающий рядом неоспоримых преимуществ перед предшественником. Для наглядности приведем сравнительную таблицу, в которую включим наиболее актуальные ускорители.

|

|

Radeon HD 5770 |

Radeon HD 5830 |

Radeon HD 5850 |

Radeon HD 5870 |

GeForce GTX 275 |

GeForce GTX 285 |

GeForce GTX 465 |

GeForce GTX 470 |

GeForce GTX 480 |

|

Шейдеры |

800 |

1120 |

1440 |

1600 |

240 |

240 |

352 |

448 |

480 |

|

Растровые блоки |

16 |

16 |

32 |

32 |

28 |

32 |

32 |

40 |

48 |

|

Графический процессор |

Juniper |

Cypress |

Cypress |

Cypress |

GT200 |

GT200 |

GF100 |

GF100 |

GF100 |

|

Транзисторы, млн. |

1040 |

2154 |

2154 |

2154 |

1404 |

1404 |

3200 |

3200 |

3200 |

|

Объем памяти, МБ |

1024 |

1024 |

1024 |

1024 |

896 |

1024 |

1024 |

1280 |

1536 |

|

Шина, бит |

128 |

256 |

256 |

256 |

448 |

512 |

256 |

320 |

384 |

|

Частота GPU, МГц |

850 |

800 |

725 |

850 |

602 |

648 |

607 |

607 |

700 |

|

Частота памяти, МГц |

1200 |

1000 |

1000 |

1200 |

1107 |

1242 |

802 |

837 |

924 |

Изюминкой карты является фирменная система охлаждения Twin Frozr II, зарекомендовавшая себя как тихое и эффективное решение. Отметим, что ускоритель является эталоном NVIDIA, в котором сохранены все рекомендации разработчика. Не исключено, что в будущем у MSI появится форсированная версия GeForce GTX 465 серии Lightning, но говорить об этом с полной уверенностью очень трудно.

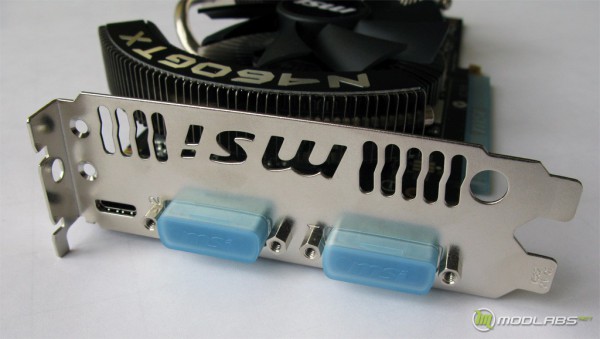

Видеокарта имеет специальное ребро жесткости, закрепленное на боковой грани печатной платы. Длина ускорителя и масса СО не позволяют усомниться в его необходимости.

На заднюю панель вынесен стандартный набор цифровых источников сигнала: два DVI и один HDMI порт. Поскольку карта занимает два слота, один «этаж» выполнен в виде рамки с логотипом производителя для отведения горячего воздуха от прогретого радиатора.

Чтобы запитать ускоритель, потребуется два свободных 6-контактных коннектора PCI-E, а блок питания должен соответствовать требованиям разработчика. Как показал опыт, для стабильной работы будет вполне достаточно качественного БП мощностью 500-550 Вт.

Несколько слов о системе охлаждения.

Компания MSI прислушалась к отзывам пользователей и немного доработала кулер. В частности, изменения коснулись шумовых характеристик и интеллектуального контроля скорости вращения вентиляторов. Как и ранее, нашлось место для технологии SuperPipe, подразумевающей использование толстых восьмимиллиметровых тепловых трубок в радиаторе карты. Из пяти только две боковых имеют увеличенный диаметр.

Основание охладителя визуально ровное и не может похвастаться сколь-нибудь заметной полировкой. Впрочем, последний параметр не скажется на общей производительности устройства. Дополняет картину качественное покрытие никелем. Его защитный слой нанесен по всей площади радиатора и тепловых трубок.

Силовые элементы и микросхемы памяти закрыты алюминиевой пластиной, которая обдувается воздухом двух вентиляторов. Возможно, стоило бы установить на её место радиаторы, но, как оказалось, её эффективности вполне достаточно, чтобы справиться с продолжительными нагрузками в любых приложениях.

Пластина контактирует с чипами посредством нескольких полосок серой термопрокладки, ну а на GPU нанесен традиционный слой неизвестной нам термопасты.

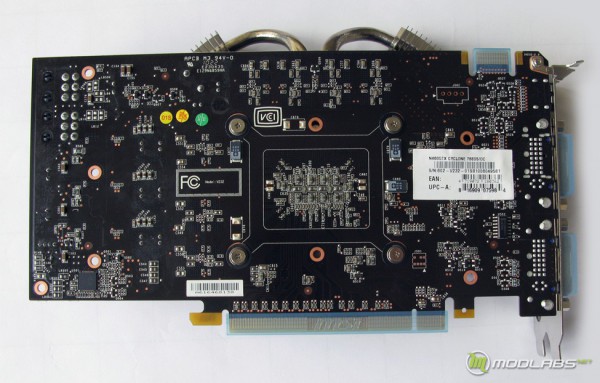

Демонтаж кулера не вызвал никаких затруднений, поэтому самое время изучить системные элементы на PCB.

Сердцем ускорителя является 40 нм чип GF100 с 352 потоковыми процессорами и частотой 607 МГц.

На борту видеокарты распаяны восемь микросхем памяти типа GDDR5 общим объемом 1 ГБ. Слева от GPU хорошо заметны два посадочных места еще для двух микросхем, зарезервированных для GeForce GTX 470, которая, как известно, является прямой родственницей GeForce GTX 465.

Это чипы производства Samsung с маркировкой K4G10325FE-HC05.

Подсистема питания выполнена по схеме 4+1. По мнению NVIDIA, это наиболее оптимальная формула для того, чтобы справиться с любыми самыми продолжительными нагрузками.

Тест на разгон еще успеет показать, насколько удачной получилась карта, а пока перейдем к её оппоненту – MSI R5770 Hawk.

Характеристики референсной видеокарты представлены в первой колонке вышеприведенной таблицы. Наш экземпляр выгодно отличается от оригинала, так как выполнен на альтернативной печатной плате и укомплектован улучшенной системой охлаждения. Также производитель увеличил тактовую частоту графического процессора и добавил несколько весьма полезных оверклокерам функций. Но обо всём по порядку.

Коробок для ускорителя имеет удобную ручку для транспортировки, которой так не хватает MSI N465GTX Twin Frozr II. Размеры упаковки не увеличились - просто сама видеокарта занимает в ней меньше места.

Внутрь заботливо положены инструкции, шестиконтактный коннектор питания, переходник с DVI на VGA, гибкий мостик CrossFire, диск с драйверами и два адаптера под мультиметр для мониторинга напряжений.

Внешний вид ускорителя следующий:

На защитном кожухе системы охлаждения присутствует надпись Twin Frozr II. Это уменьшенный вариант полноценного охладителя, адаптированного специально для рассматриваемой модели. Достаточно грамотное решение, учитывая прекрасную родословную указанной СО.

На оборотной стороне нет никаких распорок и пластин жесткости, которые, по сути, здесь абсолютно не нужны.

Дополнительное питание карты реализовано через стандартный 6-контактный разъем PCI-E (шнур можно найти в комплекте).

На заднюю панель инженеры вынесли DVI и HDMI порты, а также выход DisplayPort. Большее их количество вряд ли пригодится рядовому пользователю.

Оба вентилятора подключены к одному разъему и работают совместно. Аналогичная схема подключения имела место и у GeForce GTX 465. А теперь снимаем систему охлаждения.

Три 6 мм тепловые трубки, ровное и совсем не блестящее основание – вот как-то так можно охарактеризовать охладитель «снизу». Отметим отсутствие радиаторов на памяти и силовых элементах. Очевидно, дополнительные теплосъемники являются скорее роскошью, чем ещё одной деталью современной видеокарты.

Фото ускорителя без заводской СО:

Элементная база достаточно качественная, что уже давно стало своеобразным стандартом для MSI.

Видеокарта находится под управлением 40 нм GPU под кодовым именем Juniper. Его тактовая частота повышена относительно номинала и составляет 875 МГц. Учитывая наличие достойной системы охлаждения, можно вполне рассчитывать на покорение частоты в 1 ГГц, при этом карта обязана сохранять полную стабильность в разгоне.

С каждой стороны присутствует по четыре микросхемы памяти, что в сумме дает 1 ГБ бортовой ОЗУ. Большее количество вряд ли бы добавило скорости, а вот на себестоимости это бы отразилось существенно. Все чипы промаркированы как Samsung K4G10325FE-HC04, но не исключено, что в других ревизиях ускорителя Вы обнаружите память от других производителей.

Подсистема питания имеет шесть фаз и находится под управлением контроллера uP6204c, что позволяет регулировать напряжение графического процессора из среды Windows с помощью специализированных утилит.

Для удобства мониторинга напряжений инженеры MSI вынесли на PCB несколько контактов, с помощью которых можно следить за состоянием графического процессора:

и памяти:

Соответствующие переходники для мультиметра должны находиться в комплекте с видеокартой.

Напоследок сравним габариты ускорителей, установив их в первую же попавшуюся под руку материнскую плату:

Тепловыделение, разгон и взаимодействие с программным обеспечением.

Откровенно говоря, условия для разгона были прескверные. Аномально жаркое лето никак не может способствовать достижению хороших показателей, и поэтому полученные цифры могут существенно отличаться от полученных результатов другими пользователями в более щадящих условиях. С другой стороны, это неплохое испытание для системы Twin Frozr II, которая, как это ей положено, обязана удерживать температуру GPU в безопасных границах.

В состав тестового стенда вошли нижеуказанные комплектующие ПК:

- Центральный процессор: Intel Core 2 Duo E8500 (E0);

- Система охлаждения процессора: Prolimatech Megahalems;

- Материнская плата: Asus Maximus II Formula (BIOS 2202);

- Оперативная память: Mushkin Redline XP2-8000 (объемом 2*2 ГБ);

- Жесткий диск: Sumsung HD103UJ (емкостью 1 ТБ);

- Блок питания: be quiet! Straight Power BQT E5-550W;

- Корпус: Cooler Master Cosmos S.

Процессор разгонялся до 4 ГГц, а для материнской платы выставлялась шина в 500 МГц. Память функционировала на частоте 1000 МГц с задержками 5-5-5-12. Температура в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.

За основу была взята 32-битная операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate. В зависимости от ускорителя устанавливались новейшие пакеты драйверов: ForceWare 258.56 WHQL для NVIDIA и Catalyst 10.7 для ATI. Все настройки использовались по умолчанию.

Для определения максимального тепловыделения чипов использовалась утилита FurMark версии 1.8.2. Для получения результата активировался супер-тяжелый режим с пост-обработкой. Температура отслеживалась с помощью указанной программы и GPU-Z. Продолжительность подаваемой нагрузки не превышала 15 мин. Скорость вентиляторов «выкручивалась» на максимум.

По итогам теста, пиковой температурой для MSI N465GTX Twin Frozr II стал 61 °C. При этом ускоритель издавал хорошо заметный шум, но ради эксперимента акустическим комфортом пришлось пожертвовать. В обычных условиях видеокарты практически не слышно. Есть у новинки одна особенность. Она касается установки частот в 2D-режиме. Установив желаемое значение, через несколько секунд оно сбрасывается до 50/68 МГц по чипу и памяти, а подаваемое напряжение падает с одного до 0.88 Вольт. Если же включить тяжелое 3D-приложение, установленные частоты активируются. Существует ещё один вариант, при котором карта работает на скорости 405/162 МГц, и происходит это тогда, когда проигрывается Full-HD фильм. Напряжение в этом случае не превышает 0.89 Вольт.

Графический процессор MSI R5770 Hawk смог прогреться лишь до 59°C при 100% скорости вращения вентиляторов (4975 об/мин). В 2D-режиме ускоритель снижает своё энергопотребление и переходит в экономный режим. В этом случае формула частот имеет вид 157/300 МГц. Скорость вращения охладителей составляет около 1000 об/мин, т.е. 35% от максимума. Запуск Full-HD фильма поднимает планку до 400/900 МГц. Чисто субъективно, в нагрузке данный ускоритель громче MSI N465GTX Twin Frozr II, но подобен ему во время работы на рабочем столе. По показаниям мультиметра, по умолчанию на GPU подается около 1.13 Вольт в 2D и 1.23 Вольт в 3D-режимах. Напряжение на памяти постоянно в обеих ситуациях – ровно 1.61 В.

Для разгона видеокарт использовалась фирменная утилита MSI Afterburner. Одна из её версий (далеко не последняя) присутствует на прилагаемом к ускорителям диске:

Поэтому CD был отложен, а свежая программка выкачалась с официального сайта компании. На момент написания статьи наиболее актуальной считалась MSI Afterburner 1.6.1. В форсированном режиме вентиляторы карт работали на максимальных оборотах.

В итоге для MSI N465GTX Twin Frozr II были получены частоты 875/1000 МГц, что является отменным результатом, учитывая наличие системы воздушного охлаждения:

На этой скорости карта сохраняла стабильность во всех тестах, включая игровые. Некоторые марки проходились и с большей частотой памяти, но их результаты по понятным причинам не включены в обзор. Благодаря MSI Afterburner для ускорителя можно изменять подаваемое на GPU напряжение. Его максимально допустимое значение ограничивается 1,087 Вольт. Как показали проведенные испытания, дополнительные +0.087 Вольт дают около 70 МГц прироста быстродействия по чипу.

MSI R5770 Hawk остановилась на отметке 1010/1405 МГц

Чтобы получить необходимую частоту графического процессора, на него подавалось напряжение в 1.37 Вольт. Исходя из обзоров зарубежных коллег, можно сказать, что нам попался экземпляр со средним разгонным потенциалом как по чипу, так и по памяти. Возможно, высокая температура окружающей среды не позволила полностью раскрыть потенциал изучаемого акселератора. В любом случае, покорение отметки в 1 ГГц является вполне хорошим результатом. Для достижения больших частот необходима дополнительная модификация карты и установка альтернативных (к примеру, низкотемпературных) систем охлаждения.

Производительность в играх и синтетических бенчмарках

Чтобы посчитать виртуальных «попугаев», за основу были взяты два тестовых приложения от компании Futuremark:

- Futuremark 3DMark06 версии 1.2.0

- Futuremark 3DMark Vantage версии 1.0.2

А также пять игр, в своем большинстве очень требовательных как к системным ресурсам, так и к графической подсистеме:

- Crysis Warhead

- World in Conflict: Soviet Assault

- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

- Colin McRae: Dirt 2

- Street Fighter IV

Все игровые приложения имеют встроенные бенчмарки, по которым и определялась производительность в двух разрешениях со сглаживанием и без. Начнем, пожалуй, с синтетики:

3DMark06

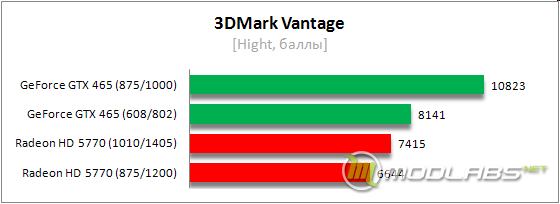

Как видим, даже в разгоне Radeon HD 5770 трудно соперничать с GeForce GTX 465. С повышением частот у последней ситуация становится явно не в пользу ускорителя от AMD. Тем не менее, форсированный режим показал хороший бальный прирост именно у MSI R5770 Hawk. У подопытной карты MSI N465GTX Twin Frozr II прирост оказался не столь эффектным. На очереди 3DMark Vantage.

3DMark Vantage

Вместо традиционного режима Performance в приложении активировался более тяжелый режим Hight. В отличие от 3DMark06, количество дополнительных «попугаев» хорошо обрадует сторонников эксплуатации карт на нештатных частотах.

Для игровых тестов устанавливались разрешения 1280x1024 и 1680x1050.По возможности в приложениях устанавливались максимальные настройки качества без синхронизации. Сглаживание также активировалось. Полученные с его помощью результаты вынесены в отдельную диаграмму. По возможности активировался режим DirectX 11 – в настоящий момент его поддерживают обе видеокарты от AMD и NVIDIA.

Crysis Warhead

Безусловно, игровой шедевр, который даже не на максимальных настройках способен поставить на колени самые прогрессивные ПК. Для определения производительности использовалась утилита Crysis WARHEAD Benchmark Tool с настройками качества картинки режима Enthusiast. Приложение не поддерживает технологию DirectX 11, поэтому тест протекал под управлением DirectX 10.

Спорить с картой NVIDIA достаточно сложно. Во всех режимах новинка уверенно обходит соперника, демонстрируя своё преимущество. Разгон до частоты 875/1000 МГц помогает выжать из игрушки дополнительные кадры, что будет явно не лишним в режимах со сглаживанием изображения. Исходя из полученных данных, играть в Crysis на MSI R5770 Hawk при высоких разрешениях не совсем комфортно. Для получения приемлемого FPS необходимы настройки качества.

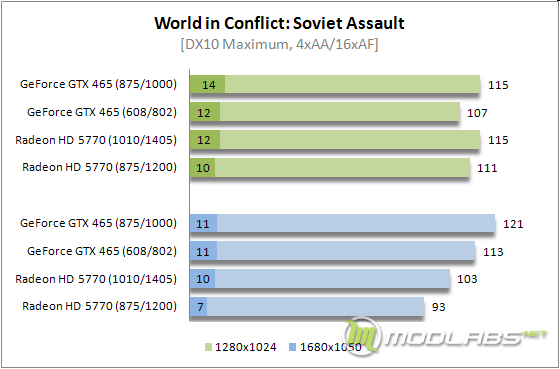

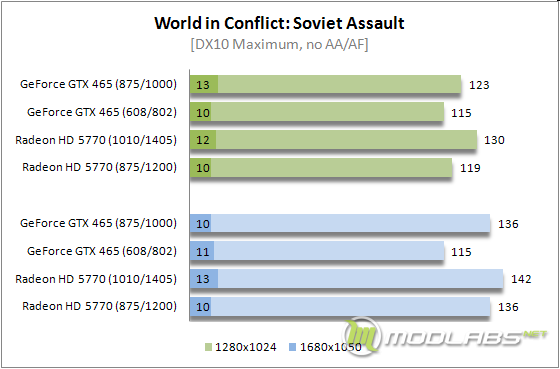

World in Conflict: Soviet Assault

Одна из наиболее популярных среди пользователей стратегий не поддерживает DirectX 11. Активировались абсолютно все опции, отвечающие за качество изображения. Синхронизация не включалась. Для большей достоверности тест запускался трижды для каждого разрешения, а полученные результаты усреднялись.

Несмотря на мощь, показанную в Crysis Warhead, GeForce GTX 465 оказывается позади 128-битной Radeon HD 5770. Более того, в разрешении 1680x1050 даже с номинальными частотами ускоритель AMD быстрее, чем решение NVIDIA.

Включение фильтрации полностью меняет картину. Если в разрешении 1280x1024 карты примерно равны, то в 1680x1050 у GeForce GTX 465 появляется преимущество. Отсюда предположим, что чем выше разрешение, тем выгоднее использовать архитектуру Fermi. Это утверждение актуально лишь для конкретно нашего случая изучаемых видеокарт.

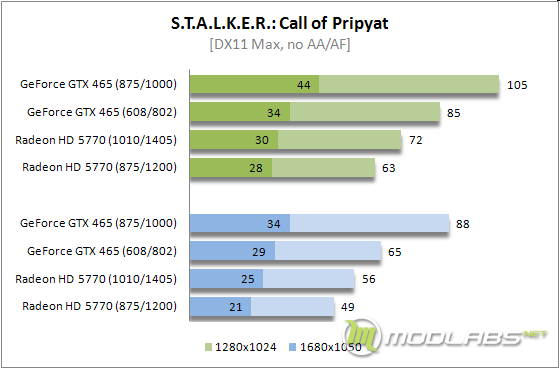

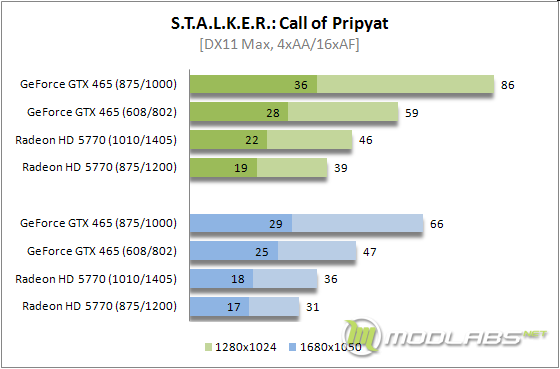

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

GSC Game World продолжает развивать тему Чернобыльской зоны в третьей части виртуального шутера S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. Помимо всевозможных обновлений и языковых файлов на официальном сайте разработчика доступен специальный бенчмарк, помогающий определить, насколько хорошо или плохо тот или иной компьютер может справиться с прорисовкой достаточно сложных локаций зоны отчуждения. Полученный результат можно занести в специальную онлайн-базу, содержащую данные нескольких тысяч пользовательских конфигураций ПК. Поскольку приложение поддерживает работу в среде DirectX 11, все тесты проводились на её основе.

Полученные данные очень напоминают Crysis Warhead. Лидирует GeForce GTX 465, Radeon HD 5770 догоняет. S.T.A.L.K.E.R. хорошо отреагировал на прирост частот у карты NVIDIA, выдав вполне играбельный FPS в достаточно непростом бенчмарке. Показатели ускорителя от AMD не позволят как следует насладиться красотами Зоны в высоких разрешениях.

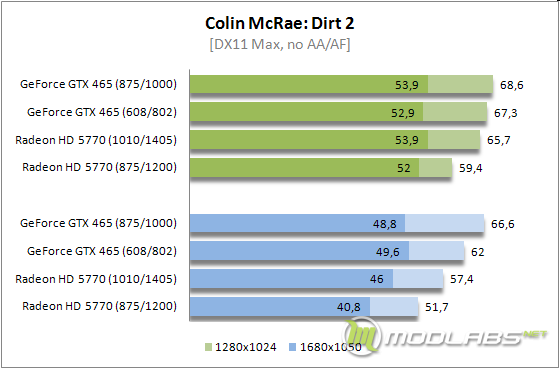

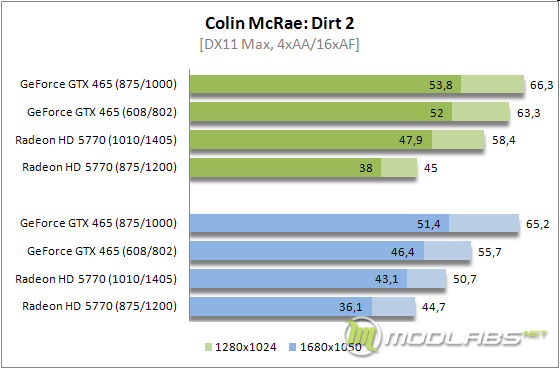

Colin McRae: Dirt 2

Эта игра имеет встроенный тест, который находится в настройках графики. Для получения самой правдоподобной картинки активировались все доступные опции, отвечающие за производительность. Для каждого режима делалось по два заезда, после чего результат усреднялся. При получении достаточно большой погрешности тест повторялся. В нижеприведенных диаграммах обозначен минимальный и средний уровень FPS. Узнать максимальное количество кадров в секунду не представляется возможным.

В случае с Colin McRae: Dirt 2 подопытная MSI R5770 Hawk хоть и демонстрирует некоторое отставание от MSI N465GTX Twin Frozr II, но его никак нельзя охарактеризовать как фатальное. Это отчетливо заметно в тестах без сглаживания. Фильтрация текстур увеличивает нагрузку на адаптер, и в фаворитах вновь оказывается ускоритель из лагеря зелёных. Разгон видеокарт лишь незначительно отразился на скоростных показателях оппонентов.

Street Fighter IV

Классический файтинг завершает сегодняшний обзор. Интегрированные средства тестирования позволяют в несколько нажатий клавиш клавиатуры получить интересующую информацию о производительности. К сожалению, минимальное количество кадров никоим образом не отображается. Все настройки устанавливались на их максимальные значения.

Силы карт примерно равны в самом щадящем разрешении, но достаточно задействовать сглаживание, как Radeon HD 5770 опять позади. Под конец теста GeForce GTX 465 демонстрирует практически двойное преимущество.

Заключение