ОБЗОР

GlacialTech Igloo H58 - недорогой и эффективный

Метки: GlacialTech | H58 | Igloo | кулер | обзор

Дата: 12/02/2012 23:00:00

Подписаться на комментарии по RSS

Производителей систем охлаждения для центральных процессоров достаточно много. Они выпускают продукты самого разного класса, как говориться, на любой вкус, цвет и, разумеется, кошелёк. Однако, далеко не все продукты “одинаково” полезны для вашего процессора, особенно, если в ближайших планах значится разгон. Сегодня я не буду говорить о пафосных воздушных кулерах стоимостью в 150-200 долларов, сегодня всё намного проще. Герой этого обзора – кулер GlacialTech Igloo H58 – флагманское мультиплатформенное решение достаточно молодой компании GlacialTech. Итак, чем же нам запомнились продукты GlacialTech за почти 11 лет своего существования? В основном компания делала весьма неплохие бюджетные решения для охлаждения всевозможных устройств, начиная от центральных процессоров и заканчивая ноутбуками. И вот, совсем недавно, инженеры и маркетологи Glacial начали исследовать новую для себя область – построение и продвижение высокоэффективных систем охлаждения для CPU.

Модель Igloo H58 – не первое подобное решение компании GlacialTech. Мы уже видели и Alaska и Siberia, а также F101. Эти решения, надо сказать, не завоевали золотых медалей в сравнении с конкурентами, однако проявили себя достаточно неплохо для того, чтобы суметь закрепиться на определённой выcоте. Теперь пришла пора двигаться дальше, на очереди H58, давайте посмотрим на него поближе:

Упакован кулер Igloo H58 в коробку из обычного картона, лицевая, обратная и боковые стороны которой содержат всю необходимую информацию о возможностях кулера по части установки в разные системы, а также способности охлаждать те или иные центральные процессоры. Сразу замечу, что в списке совместимых платформ не оказалось новейшей LGA2011 – не хорошо. Вообще, коробка снабжена специальной ручкой для переноски, однако, мои коллеги “core-тестеры” потеряли её в процессе проведения тестов, не страшно.

Перевод на русский, который был нанесён на коробку краской, оставляет желать лучшего, на мой взгляд, было не сложно найти грамотного носителя живого и великого языка для перевода таких простых и незамысловатых фраз. Согласно спецификациям, наш подопытный H58 весит 840 грамм, при “росте” в 175 мм – высоковато.

Залезаем внутрь коробки. Проводим опись “имущества” GlacialTech Igloo H58:

- Набор креплений для процессоров AMD и Intel

- Тюбик термопасты

- Инструкция по установке кулера

- Крепления для установки основного и дополнительного 140 (и только!) мм вентилятора

- Ключ для фиксации кулера на СП

- Один 140 мм вентлятор

- Пластиковые смягчители вибрации

Вентилятор, поставляемый в комплекте с Igloo H58, обозначается как GlacialTech JT14025L12S003A. По заявлению производителя он управляется при помощи ШИМ (для соответствующей версии кулера с ШИМ вентилятором) от 700 до 1400 об/мин.

Теперь посмотрим на сам Igloo H58. Его технические характеристики представлены в таблице:

|

Igloo H58 |

|

|

Поддержка процессоров |

LGA1155/1156/1366/775/ |

|

Основание |

Алюминий |

|

Теплорассеивающие пластины |

Алюминий |

|

Тепловые трубки |

Никелированная медь |

|

Диаметр тепловых трубок, мм |

8 |

|

Толщина пластин, мм |

0.2 |

|

Межреберное расстояние, мм |

2 |

|

Количество тепловых трубок, шт. |

5 |

|

Управление вентилятором из комплекта |

ШИМ, фикс. скорость |

|

Габариты (без вентилятора), мм |

147 х 64 х 175 |

|

Масса, г |

840 |

Сам кулер GlacialTech Igloo H58 представляет собой не что иное, как систему охлаждения башенного типа на основе тепловых трубок (толщина которых составляет 8 мм), которые отходят от алюминиевой основы башни и пронизывают оребрение H58.

Надо сказать, что продуваемость рёбер не идеальная, в частности потому, что на каждом ребре нанесена перфорация.

По умолчанию на металлической основе установлен 1 x 140 мм вентилятор, о котором я упоминал выше. При помощи поставляемых в комплекте скоб возможна установка дополнительного вентилятора, аналогичного по типоразмеру с уже установленным.

Контакт Igloo H58 с поверхностью процессора осуществляется с использованием технологии прямого контакта, которая подразумевает непосредственное соприкосновение тепловых трубок и крышки CPU через слой термопасты или жидкого металла. А вот тут стоп! В силу того, что тепловые трубки припаяны к АЛЮМИНИЕВОМУ основанию, использовать ЖМ никак нельзя. Желающие попробовать должны прежде всего ознакомиться с видеороликом на Youtube.

Полировка тепловых трубок не идеальна, но выполнена достаточно неплохо. Никаких явных неровностей или изгибов мною замечено не было, так что я смело перешёл к установке Igloo H58 на мой тестовый стенд.

С моей точки зрения крепление кулера Igloo H58 выполнено достаточно удобно. Без предварительной подготовки я потратил около 5-7 минут времени для установки H58. Единственное, что огорчает, так это потребность в демонтаже материнской платы для снятия/установки кулера на место. Чтобы сменить центральный процессор приходится снимать почти всё.

C другой стороны, кулер GlacialTech Igloo H58 лишён таких недостатков, как невозможность установки оперативной памяти с высокими радиаторами.

Когда будете устанавливать собранный стенд в корпус, помните, что в некоторых случаях доступ к разъёму подключения питания CPU на материнской плате может быть слегка затруднён, правда в нашем случае, как и в вашем, скорее всего, серьёзных проблем не возникнет.

И ещё момент. После демонтажа кулера выяснилось, что при установке кулера не все тепловые трубки плотно прилегают к основанию процессора. Отсюда можно сделать вывод о том, что, несмотря на наличие у H58 целых 5 тепловых трубок, особенности конструкции не позволяют творению GlacialTech использовать их возможности по переносу тепла на максимум.

Итак, на данный момент кулер GlacialTech Igloo H58 производит приятное впечатление, однако главное в этом обзоре покажут тесты, к которым vs и переходим.

Тут стоит сделать небольшую оговорку. Дело в том, что на фотографиях выше изображена система на базе материнской платы ASUS Sabertooth 990FX с процессором AMD FX 8150. К сожалению, уже после фотосессии по ряду причин не получилось удачно провести тестирование H58 (в силу возникших проблем с материнской платой), поэтому было решено использовать второй тестовый стенд на базе CPU Intel такой конфигурации:

|

Тестовый стенд |

|

|

Процессор |

Intel Core i7 2600K |

|

Система охлаждения CPU |

GlacialTech Igloo H58 (Спасибо IT Labs) |

|

Материнская плата |

ASUS P8P67 (Спасибо ASUS) |

|

Оперативная память |

2x2048 Мбайт Kingmax DDR-3 1600 (Спасибо IT Labs) |

|

Видеокарта |

ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II (Спасибо ASUS) |

|

Жёсткие диски |

Seagate Barracuda 250 Гбайт |

|

DVD привод |

Нет |

|

Блок питания |

Antec Quattro 1200 Вт Extreme (Спасибо Antec) |

|

Операционная система |

Microsoft Windows 7 Ultimate x64 SP1 |

|

Программное обеспечение |

AIDA 64; LinX x64 0.6.4; RealTemp 3.60; CPU-Z |

Условия тестирования:

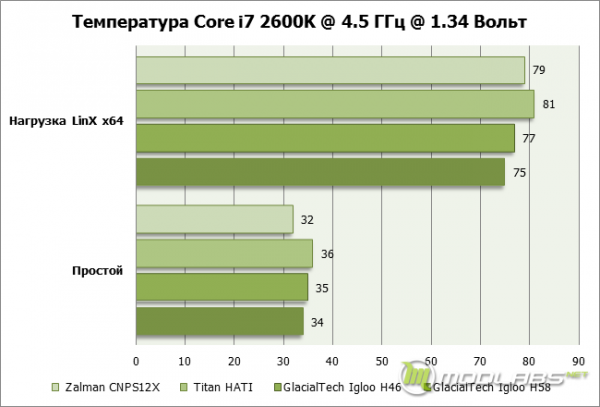

Тестирование проводилось в кондиционируемом помещении. Во время тестирования температура поддерживалась на отметке в 25 градусов Цельсия. Для тестирования кулеров использовалась термопаста Arctic Silver 5. Центральный процессор был разогнан до частоты 4.3 ГГц при напряжении 1,33 Вольт. Замеры температуры производились в двух состояниях – простой и нагрузка при помощи утилиты LinX x64

Участники тестирования:

- GlacialTech Igloo H58 (1 вентилятор «~1500 об/мин);

- GlacialTech Igloo H46 (1 вентилятор «~1500 об/мин);;

- Titan HATI (1 вентилятор «~1500 об/мин);

- Zalman CNPS12X;

Результаты тестирования показывают, что охладитель GlacialTech H58 занимает достойное место среди самых именитых соперников. Даже при максимальной нагрузке при помощи утилиты LinX 64 этот кулер в состоянии справиться с хорошо разогнанным процессором Core i7 2600K. Единственное, что расстраивает, так это количество реально контактирующих с крышкой процессора тепловых трубок – всего 3. Быть может, процессоры с крышками больших размеров позволят испытуемому “приложиться” по максимуму, однако пока в нашем распоряжении нет процессора с разъёмом LGA2011, равно как и крепления для него, так что на данный момент запишем это в маленький недостаток. Ещё одним недостатком нового кулера GlacialTech можно считать алюминиевое основание, которое плохо себя чувствует при контакте с жидкометаллическими пастами.

Ещё пару слов скажем об уровне шума штатного вентилятора. На максимальных оборотах шелест его лопастей хорошо различим на расстоянии 50-70 сантиметров при расположении на открытом стенде, однако, шум этот нельзя назвать раздражающим. Судя по всему, внутри закрытого корпуса, установленного под столом, дискомфорта от максимально ускоренного пропеллера GlacialTech не будет. Ну а на более низких оборотах даже на открытом стенде кулер едва слышен на фоне остальных компонентов.

Общие же выводы таковы: Процессорный охладитель GlacialTech H58 показывает достойные температурные показатели при соблюдении комфортного уровня шума. Некоторые конструктивные особенности, на наш взгляд, мало влияют на общие позитивные впечатления от протестированного продукта. По нашему мнению H58 достоен награды за свои заслугию

Обзор SSD-накопителя OCZ Vertex3 120Gb SSD

Метки: Flash | Intel | LSI | OCZ | SandForce | SF-2281 | SSD | Vertex3 | обзор

Дата: 18/12/2011 23:55:55

Подписаться на комментарии по RSS

Компания OCZ Technology в прошлом больше была известна как производитель модулей оперативной памяти, но со временем отказалась от её выпуска и полностью перешла на производство SSD и накопителей на флэш-памяти.

OCZ Technology одной из первых представила накопители на контроллере SandForce второго поколения с поддержкой интерфейса SATA 6 GB/s. Первыми представителями новой платформы стала серия накопителей Vertex 3. Вначале появились накопители объемом 480, 240 и 120 GB, а чуть позже к ним присоединились модели объемом 60 и 90 GB.

Кроме Vertex 3 у OCZ Technology существуют еще две серии накопителей на базе контроллера SandForce SF-2281 - Vertex 3 Max IOPS использующие память Toshiba TH58TAG7D2FBAS9 (Toggle-Mode NAND Flash) и Agility 3 с недорогой памятью, использующей интерфейс ONFI 1.0. Непродолжительное время выпускалась еще одна линейка накопителей - Solid 3, по цене практически не отличающаяся от Agility 3, но на данный момент она уже снята с производства.

Для тестирования был использован накопитель OCZ Vertex 3 120 Gb (VTX3-25SAT3-120G), а для сравнения - Kingston HyperX 120 Gb (SH100S3/120G) и Crucial m4 128 Gb (CT128M4SSD2).

Спецификации

В таблице перечислены технические характеристики накопителя OCZ Vertex 3 120 GB в сравнении с Kingston HyperX 120 GB и Crucial m4 128Gb:

| Производитель | Kingston | OCZ Technology | Crucial (Micron) |

| Модель | HyperX 120 GB | Vertex 3 120 GB | m4 (C400) 128 GB |

| Part number | SH100S3/120G | VTX3-25SAT3-120G | CT128M4SSD2 |

| Контроллер | SandForce SF-2281 | SandForce SF-2281 | Marvel 88SS9174-BLD2 |

| Флэш-память | 16x8GB Intel 29F64G08ACME2 25-nm synchronous MLC NAND Flash |

16x8GB Intel 29F64G08AAME1 25-nm asynchronous MLC NAND Flash |

16 x 8GB Micron 29F64G08CFACB 25-nm synchronous MLC NAND Flash |

| Ресурс перезаписи флэш-памяти | 5000 | 5000 | 3000 |

| Интерфейс флэш-памяти | ONFI 2.2 |

ONFI 2.2 |

ONFI 2.2 |

| Буферная память | Встроенная в контроллер SandForce SF-2281 | Встроенная в контроллер SandForce SF-2281 | 128Mb Micron D9LGQ |

| Объём | 120 GB | 120 GB | 128 GB |

| Скорость линейного чтения * | 525 MB/sec | 550 MB/sec | 415 MB/sec |

| Скорость линейной записи * | 480 MB/sec | 500 MB/sec | 175 MB/sec |

| Форм-фактор | 2.5" | 2.5" | 2.5" |

| Интерфейс | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |

| Поддерживаемые технологии | TRIM, NCQ, RAID | TRIM, NCQ, RAID | TRIM, NCQ, RAID |

| Наработка на отказ (MTBF) | 1 000 000 часов | 2 000 000 часов | 1 200 000 часов |

| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |

| Цена ** | 165 EUR | 143 EUR | 140 EUR |

* при подключении к интерфейсу SATA 6 Gb/s

** цены взяты от 5 декабря 2011 года с сайта интернет-магазина computeruniverse.net без учета VAT.

Упаковка, комплектация и дизайн PCB

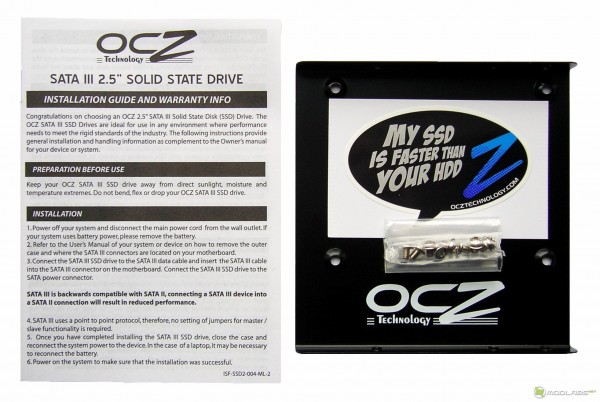

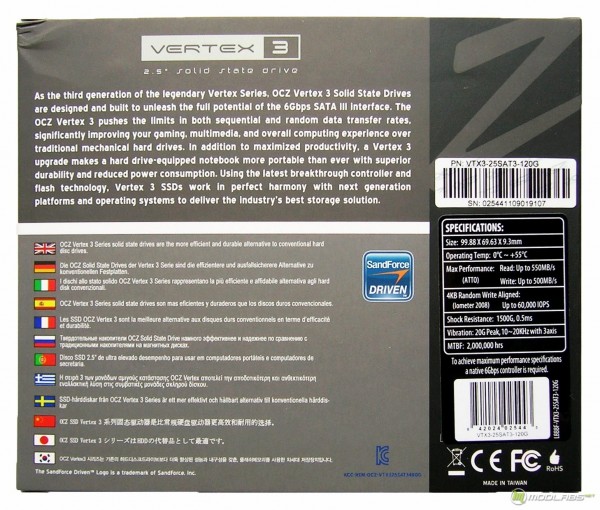

OCZ Vertex 3 упакован в картонную коробку очень небольших размеров:

|

|

Внутри коробки пространство заполненно пористым материалом, в котором с одной стороны в пакетике находится сам накопитель, а с другой - 3.5" адаптер:

|

|

Кроме них в комплекте присутвует небольшая бумажная инструкция, наклейка и набор винтиков для крепления накопителя к корпусу или переходнику:

Корпус накопителя с снизу алюминиевый, а сверху пластиковый. Его точные размеры указаны на коробке и составляют 99.88x69.63x9.3-mm, а вес - 77 грамм. На наклейке снизу набор предупреждений - не бросать, не давить и не вскрывать. А если бы OCZ сделали полностью металлический корпус (как у Crucial), то насчет "не давить" можно было бы и не предупреждать.

|

|

Сбоку расположены стандартные разъёмы для подключения кабелей SATA и питания:

Половинки корпуса соединены при помощи четырех винтов, один из которых закрыт гарантийной наклейкой:

|

|

В отличие от Kingston HyperX SSD, никаких проблем с разбором OCZ Vertex 3 не возникло. Сделать это можно при помощи обычной крестовой отвертки.

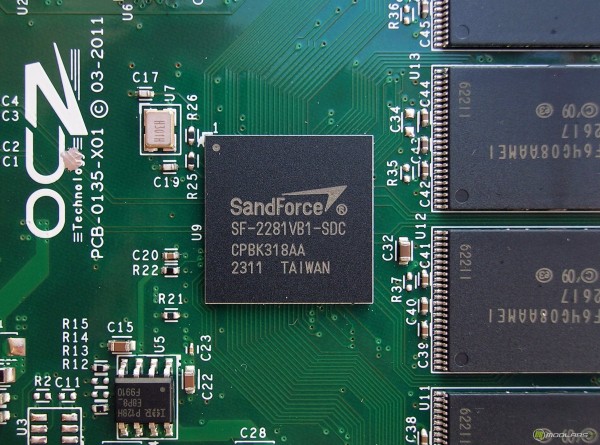

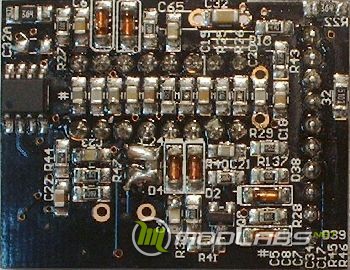

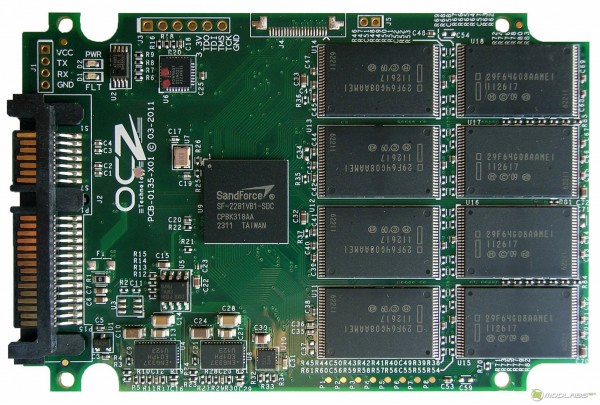

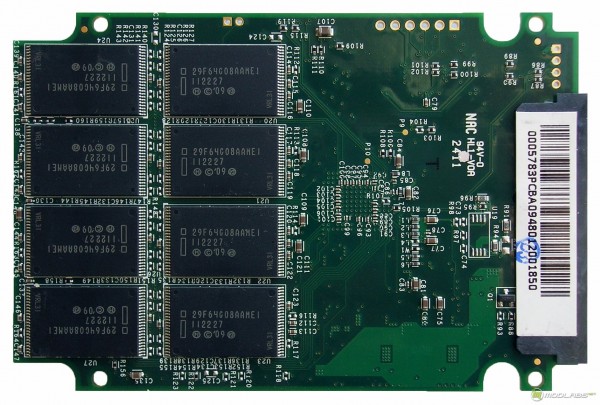

Теперь посмотрим на плату OCZ Vertex 3:

|

|

Несложно заметить, что на плате отсуствуют микросхемы оперативной памяти, которые используется для кэширования на многих других SSD. Здесь эту функцию выполняет сам контроллер, который содержит в себе встроенный буфер.

В основе накопителя лежит контроллер флэш-памяти SandForce SF-2281, произведенный в июне 2011 года:

На OCZ Vertex 3 установлены 16 микросхем асинхронной флэш-памяти Intel 29F64G08AAME1 объёмом 8 гигабайт каждая:

Эти микросхемы произведены по техпроцессу 25-нм и их ресурс перезаписи ограничен 5000 циклами.

Фирменная утилита OCZ Toolbox

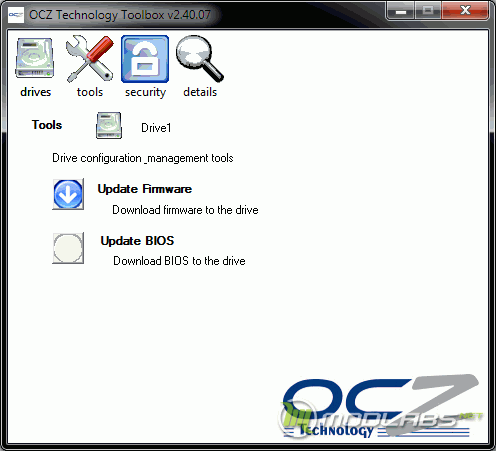

Компанией OCZ для своих накопителей была разработана фирменная утилита OCZ Toobox, скачать которую можно с официального сайта производителя. Для каждого семейства накопителей OCZ существует своя, отдельная версия. Накопители других производителей не поддерживаются, даже те, что построены на той же платформе SandForce.

После запуска OCZ Toobox на вкладке Drives появляется список обнаруженных SSD-накопителей OCZ:

По каждому накопителю в списке можно узнать информацию о модели, его ёмкость, серийный номер, текущую версию прошивки и WWN.

На вкладке Tools можно обновить прошивку (firmware) для выбранного ранее накопителя:

Процесс обновления прошивки на накопителях OCZ отличается от аналогичных действий с накопителями других производитлей. Если для Crucial необходимо скачать загрузочный образ, записать его на CD/DVD или "флэшку" и загрузится, то в случае с OCZ достаточно скачать подходящую версию утилиты OCZ Toolbox и нажать кнопку "Update Firmware". Утилита сама найдет на сайте OCZ прошивку, скачает и обновит её в накопителе.

Но такой способ обновления накладывает ряд ограничений. Самое очевидное из них - необходимость соединения с сетью в момент обновления. Нельзя скачать файлы на одном компьютере и затем прошить их на другом. Менее очевидное ограничение - нельзя при помощи OCZ Toolbox обновить прошивку на загрузочных накопителях, объединенных в RAID-массив без его разборки. В таком случае остается либо загружать операционную систему с другого устройства, либо использовать загрузку Linux с Live CD/DVD/флэшки и утилиту fwupd.

Также как и в случае с накопителями Crucial, на SSD производства OCZ нельзя штатными средствами утилит откатится на предыдущую версию прошивки.

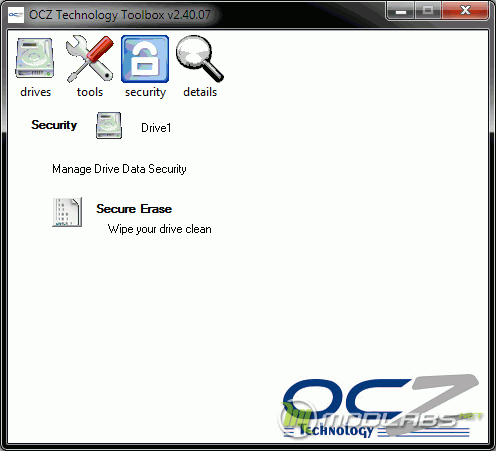

На вкладке Security можно выполнить обнуление информации на накопителе:

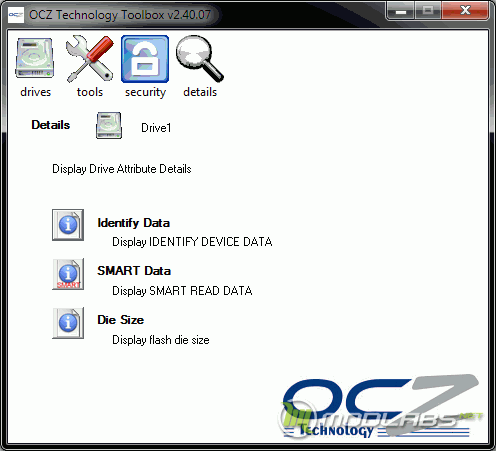

Последняя вкладка Details позволяет узнать некоторую служебную инормацию о накопителе, а так же посмотреть показатели SMART:

Тестовая конфигурация и используемое ПО

Для тестирования был собран открытый стенд с такой конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7-2600K D2 (Sandy Bridge), 3400 МГц;

- Материнская плата: ASUS Maximus IV Extreme, Rev. 1.02, Intel P67, BIOS 1902;

- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7-6GBPS, DDR3-2000, PC3-16000, 2x2048Mb;

- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6950, 2048 Мбайт GDDR5, PCI-E;

- Накопители: Kingston HyperX 120 Gb, OCZ Vertex 3 120Gb, Crucial m4 128 Gb, Crucial RealSSD C300 128 Gb, Western Digital WD1002FAEX 1Tb;

- Блок питания: Antec TruePower Quattro TPQ-1000, 1000W;

- Термопаста: Arctic Cooling MX-4;

- Охлаждение процессора: Thermalright Archon с двумя вентиляторами Thermalright TY-140.

Программное обеспечение:

- OS: Windows 7 Enterprise SP1 x64 v6.1.7601 (english);

- DirectX Redistributable (Jun2010);

- Intel Chipset Device Software v9.2.3.1022;

- Intel Rapid Storage Technology driver v10.8.0.1003;

- Intel Management Engine Interface driver v7.1.21.1134;

- AMD Catalyst driver v11.11c;

- CPU-Z v1.59;

- Crystal Disk Mark v3.0.1;

- HD Tune Pro v5.00;

- HD Tach v3.0.4.0;

- ATTO Disk Benchmark v2.46;

- AS SSD Benchmark v1.6.4237.30508;

- AIDA64 Extreme v2.00.1728 beta;

- PCMark05 v1.2.0;

- PCMark Vantage v1.0.2;

- PCMark7 v1.04;

- IOmeter v1.1.0 RC1;

- Anvil's Storage Utilities v1.0.31 beta 9.

Процессор был разогнан до частоты 4700 МГц с напряжением 1.40V путем увеличения множителя.

Память работала на частоте 2133 МГц с таймингами 7-8-7-21 1T и напряжением 1.75V.

Видеокарта работала на номинальных частотах 800/1250 МГц, но с разблокированными до 1536 потоковыми процессорами.

Накопители подключались к порту SATA-контроллера, встроенного в чипсет Intel P67, который работал в режиме AHCI и на скорости 6 Гбит/cек.

В настройках операционной системы была включена опция для очистки кэша записи (Turn off write-cache buffer flushing).

Сравнение OCZ Vertex 3 128 Gb, Kingston HyperX 128 Gb и Crucial m4 128 Gb

Kingston HyperX 120 Gb тестировался с прошивкой версии 320ABBF0 (v3.20). Версия firmware у Crucial m4 128 Gb была обновлена до 0009, а у OCZ Vertex 3 120 Gb - до 2.15.

На всех накопителях перед началом тестирования создавался пустой раздел на весь доступный объём (119 Gb для Crucial m4 128 Gb и 112 Gb для Kingston HyperX 120 Gb и OCZ Vertex 3 120 Gb) в формате NTFS c размером кластера по умолчанию. Операционная система загружалась с жесткого диска Western Digital WD1002FAEX.

Между запусками бенчмарков производилась принудительная очистка данных TRIM при помощи фукции TRIM Optimize Manager в программе SSD Tweaker.

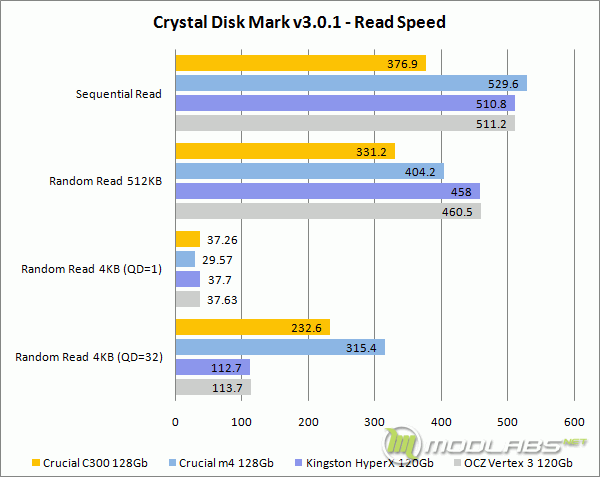

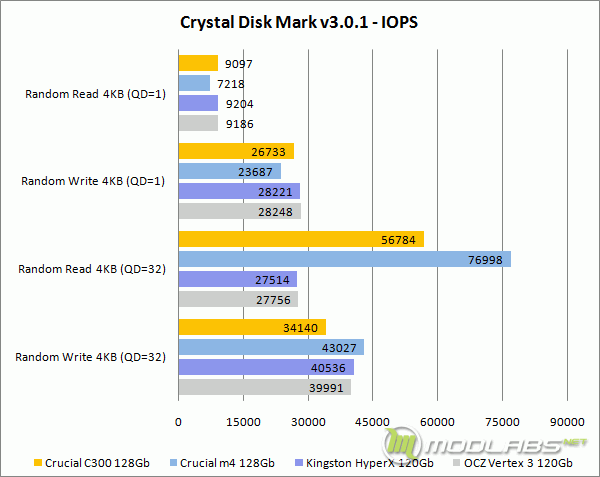

Результаты тестирования представлены в виде графиков. Для показателей Kingston HyperX 120 Gb использован фиолетовый цвет, для OCZ Vertex 3 - светло-серый, а для Crucial m4 128 Gb - светло-синий. Дополнительно на частиграфиков были добавлены результаты, полученные на Crucial RealSSD C300 128 Gb, они выделены желтым цветом.

Crystal Disk Mark v3.0.1

Настройки: Test Data - Default (Random).

В Crystal Disk Mark, как и в большинстве других бенчмарков, оба накопителя на базе контроллера SandForce SF-2281 показывают примерно равные результаты. Crucial m4 немного быстрее в линейном чтении и записи, но чуть медленней при однопоточной работе с мелкими блоками (4KB QD1). Но самое большое отличие между накопимтелями обнаружилось в скорости многопоточного случайного чтения (4KB QD32). По этому показателю OCZ Vertex 3 и Kingston HyperX оказались почти в три раза медленней Crucial m4 и даже вдвое медленней старого Crucial С300.

По умолчанию Crystal Disk Mark работает со случайными данными, но если в настройках бенчмарка включить режим работы с последовательностями нулевых байт (All 0x00, 0Fill), то за счет компрессии данных контроллером SandForce SF-2281 у OCZ Vertex 3 и Kingston HyperX скорость линейной записи сразу вырастает до 500- 510 MB/s, а многопоточная случайная запись мелкими блоками (4KB QD32) - до 366 MB/s.

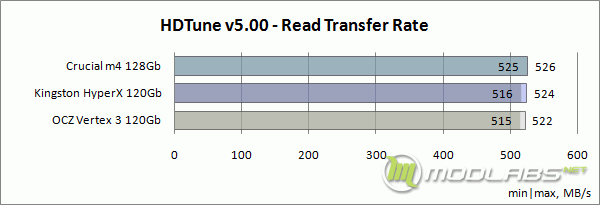

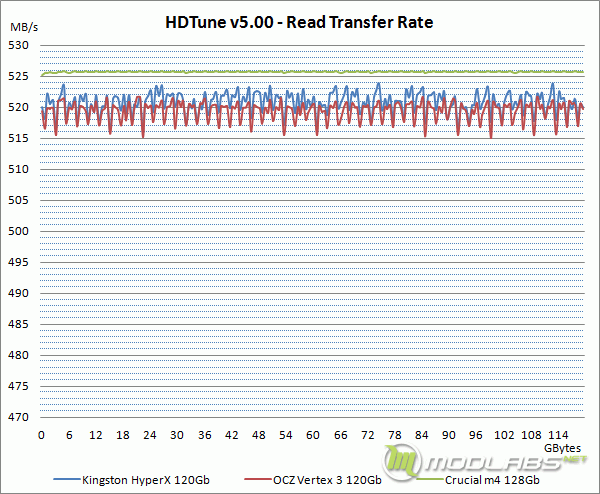

HD Tune Pro v5.00

Настройки: Partial test (Accurate), 1 Mb block size.

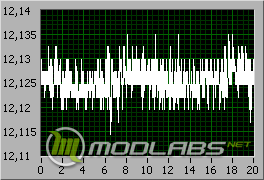

Crucial m4 показал чуть более высокую скорость линейного чтения. Но отличия настолько небольшие, что для того, чтобы их увидеть, пришлось сделать исключение и построить этот график не от нуля. Но главная причина по которой это было сделано в том, чтол только так можно увидеть, что график у Crucial m4 более ровный, без скачков и провалов. Kingston HyperX показал скорость чтения чуть выше, чем OCZ Vertex 3, но разница меджу ними не превышает 2 MB/s.

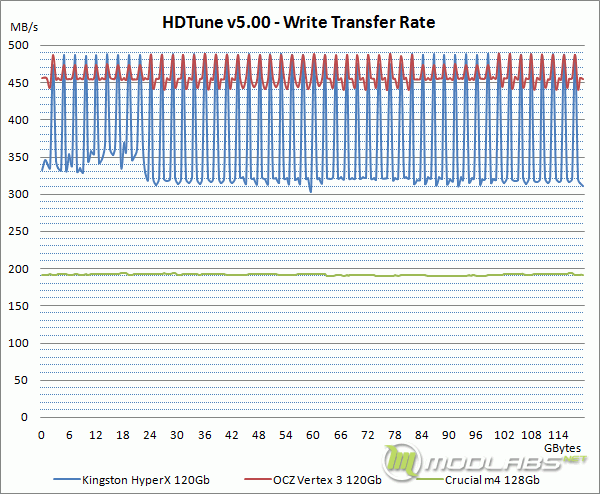

Причина колебаний скорости у Kingston HyperX и OCZ Vertex 3 - компрессия данных контроллером SandForce SF-2281. И если при личнейном чтении эти колебания почти незаметны, то при записи уже достигают 10% у OCZ Vertex 3 и 37% у Kingston HyperX. У Crucial m4 график линейной записи ровный, на уровне 190 MB/s.

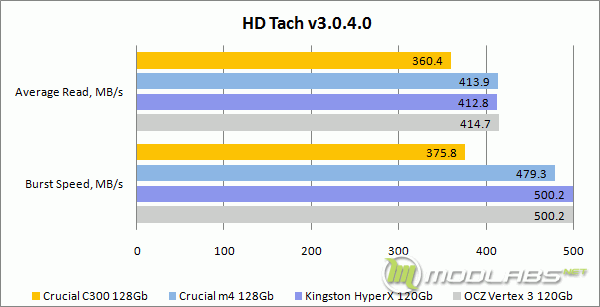

HD Tach v3.0.4.0

Настройки: Long Bench (32mb zones), запуск в режиме совместимости с Windows XP SP3.

На быстрых SSD накопителях, достигающих скорости чтения около полугигабайта в секунду, бенчмарк HDTach стал показывать не совсем адекватные результаты. Все три таких SSD показали в нем примерно равную скорость и существенно ниже ожидаемой. Но так же как и в HDTach, график у Crucial m4 оказался более ровный, чем у OCZ Vertex 3 и Kingston HyperX.

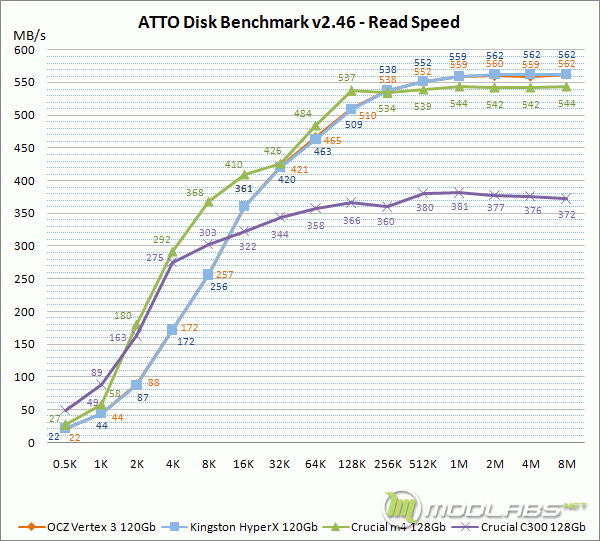

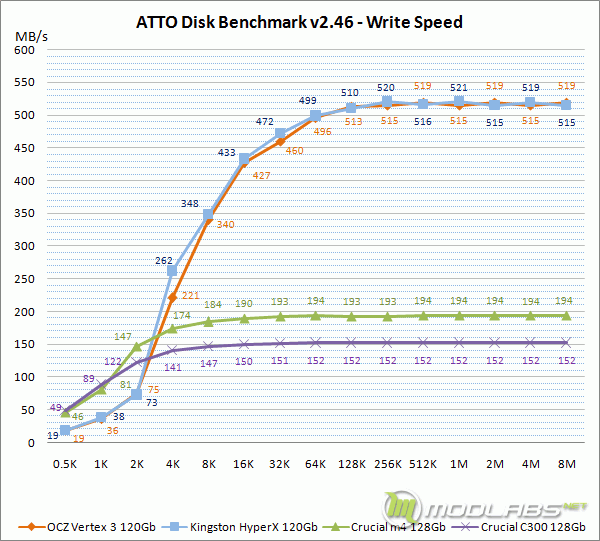

ATTO Disk Benchmark v2.46

Настройки: Total Length = 256 Mb, Queue Depth = 4.

ATTO Disk Benchmark использует для тестирования небольшую глубину очереди (QD4) и последовательности нулевых байт, обладающих максимальной (100%) степенью сжимаемости, что дает наилучшие результаты на накопителях, использующих контроллеры SandForce. По этой причине показатели, полученные в ATTO Disk Benchmark, многие производители SSD на базе контроллеров SandForce заявляют как миксимальные для своих изделий.

При самых небольших размерах блока (0.5К-1К) Crucial C300 оказывается вдвое быстрее других соперников. От 2К до 128К лидирует Crucial m4 и начиная с 256К уступает накопителям на базе контроллера SandForce. Разница между OCZ Vertex 3 и Kingston HyperX в скорости чтения практически отсутсвует.

Здесь уже заметно небольшое превосходство Kingston HyperX над OCZ Vertex 3 в скорости записи, но только с размером блока от 4К до 64К. При меньшем и большем размере блока оба накопителя показывают равные результаты. Вероятно сказывается использование синхронной флэш-памяти у Kingston HyperX.

Оба накопителя Crucial показывают преимущество при работе с блоками 0.5-2К, но далее накопители на базе контроллера SandForce резко выходят вперед за счет компрессии данных.

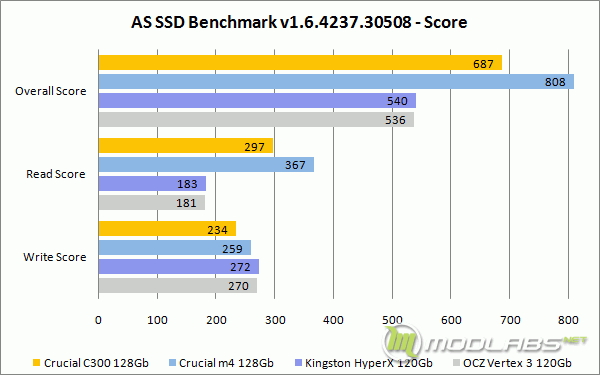

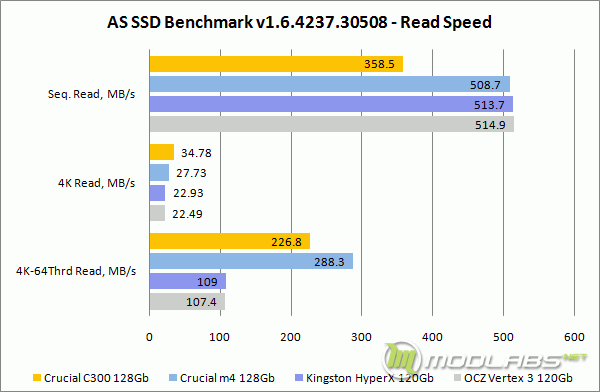

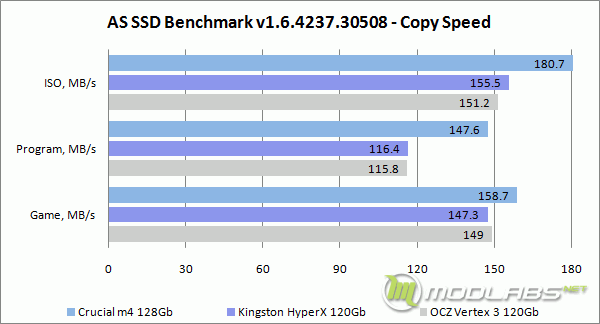

AS SSD Benchmark v1.6.4237.30508

Если про ATTO Disk Benchmark можно сказать, что это любымый бенчмарк сторонников накопителей на базе контроллера SandForce, то про AS SSD Benchmark можно сказать обратное. Результаты в нем любят приводить сторонникми накопителей на базе контроллера Marvel, особенно производства Crucial. Результат в AS SSD Benchmark совершенно не зависит от компрессии данных (кроме результата в Compression Benchmark).

По общему баллу оба накопителя Crucial выходят победителями с отрывом от накопителей на базе контроллера SandForce в 27% (C300) и 50% (m4).

Главная причина такой большой разницы в общем балле - огромное превосходство (в 2-2.5 раза) в скорости многопоточного чтения 4К блоков. Его мы уже видели выше в результатах Crystal Disk Mark, использующего глубину очереди 32, и теперь это подтверждается также и в AS SSD Benchmark с глубиной очереди 64.

Скорость линейной записи в условия несжимаемых данных у Kingston HyperX и Crucial m4 на 18% хуже, чем у Crucial m4. Но обновление прошивки Crucial m4, поднявшее линейные скорости этому накопителю, немного снизило его скорость работы с 4К блоками, и по этому показателю он оказался хуже всех, включая своего предшественника C300.

Crucial m4 выделяется своим вдвое меньшим временем доступа на операциях чтения. Время доступа на запись у всех накопителей примерно равное (аномально высокий показатель у С300 можно списать на старые версии драйверов и бенчмарка, которые были установлены на момент его тестирования).

По скорости копирования, так же как и по общему баллу, Crucial m4 - явный лидер.

В целом, Kingston HyperX в AS SSD Benchmark почти по всем показателям оказался лучше, чем OCZ Vertex 3, но разница не превысила пару процентов.

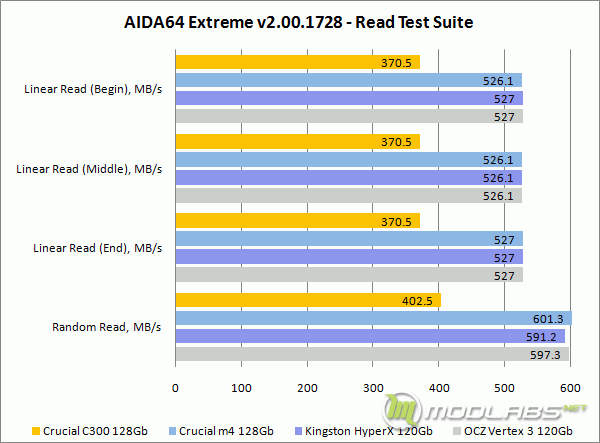

AIDA64 Extreme v2.00.1728 beta - Disk Benchmark.

Настройки: Block Size = 1 Mb.

AIDA64 Disk Benchmark работает с накопителями напрямую, в обход файловой системы. AIDA64 Read Test Suite показал одинаковую скорость линейного чтения для всех трех накопителей. Но в отличии от результата в бенчмарке HDTach, результаты в AIDA64 Read Test Suite все еще можно назвать адекватными.

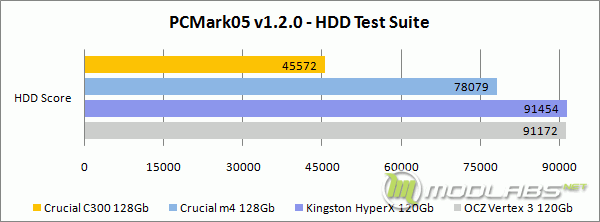

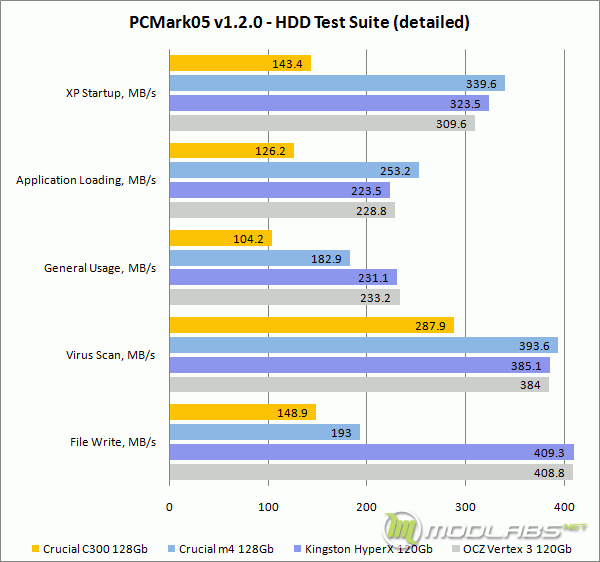

PCMark05 v1.2.0 - HDD Test Suite.

По общему баллу HDD Score в PCMark05 Kingston HyperX и OCZ Vertex 3 на 17% быстрее Crucial m4.

Раскладка по подтестам обяъсняет причину отставания накопителей Crucial от своих соперников. Это, конечно же, сжатие данных, которое и дает существенное приемущество накопителям на базе SandForce в подтесте File Write (и частично в General Usage).

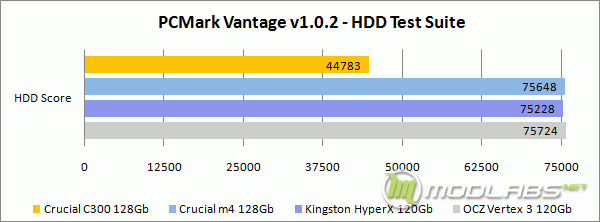

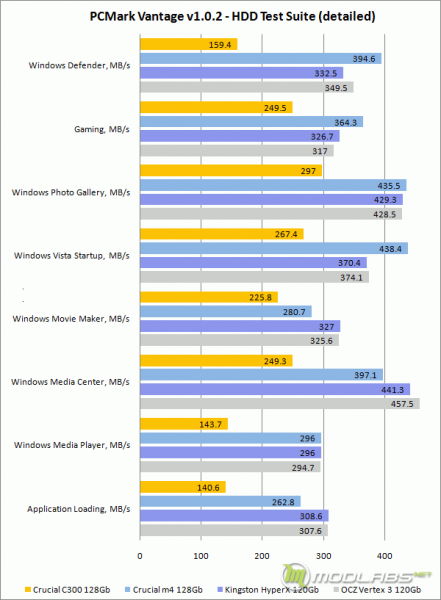

PCMark Vantage v1.0.2 - HDD Test Suite.

В PCMark Vantage общий балл у Kingston HyperX, OCZ Vertex 3 и Crucial m4 находится на одном уровне.

Тут нет подтестов, которые бы настолько сильно зависили от компрессии данных, как File Write в PCMark05. В трех подтестах быстрее Kingston HyperX и OCZ Vertex 3, в двух примерное равенство и еще в трех победа за Crucial m4.

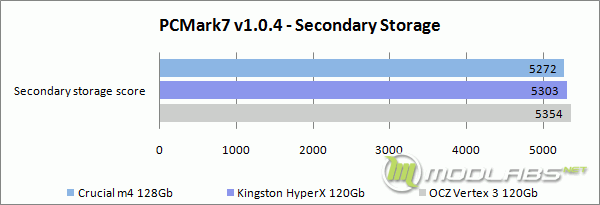

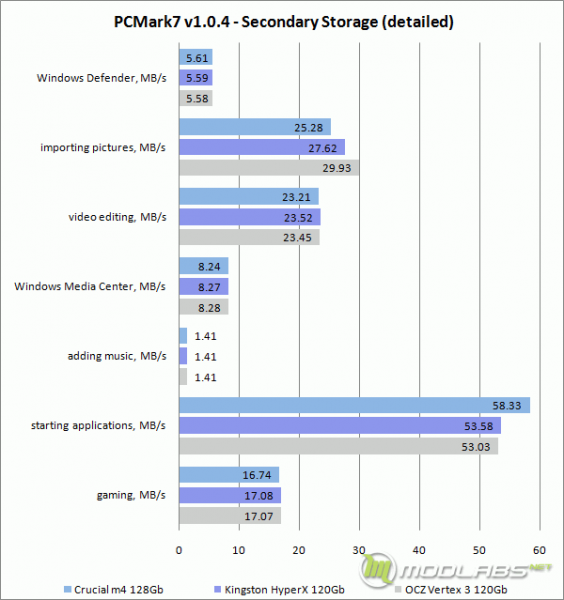

PCMark7 v1.0.4 - Secondary Storage Score

Хотя разница в общем балле PCMark7 составила всего 1.5%, это не случайность, так как данный бенчмарк прогооняет все подтесты по три раза и учитывает средний показатель.

На Crucial m4 быстрее происходит запуск приложений, а Kingston HyperX и OCZ Vertex 3 быстрее работают с импортом изображений. По показателям в других подтестах все три накопителя равны.

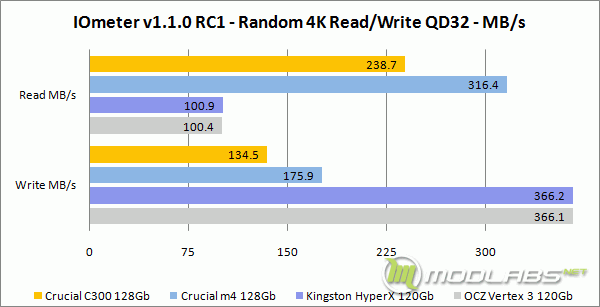

IOmeter v1.1.0 RC1

Настройки: Access specification = 100% Random, Block Size = 4 Kb, Queue Depth = 32.

Скорость чтения при использовании конфигурации случайных операций с блоками 4К и глубиной очереди 32 повторяет уже виденное в бенчмарках Crystal Disk Mark и AS SSD Benchamrk, только здесь преимущество накопителей Crucial еще сильнее и превышает показатели накопителей на базе SandForce SF-2281 в 2-3 раза.

А скорость записи вдвое выше у Kingston HyperX и OCZ Vertex 3. Это очередное проявление компессии данных в действии. Тоже самое видно и в Crystal Disk Mark, если его переключить в режим работы с последовательностями нулевых байт (All 0x00, 0Fill).

Этот график повторяет данные из предыдущего, только вместо мегабайт в секунду в нем указано количество операций ввода-вывода.

По скорости доступа (время отклика) на операциях чтения лидирует Crucial m4. На операция записи среднее время отклика лучше у Kingston HyperX и OCZ Vertex 3, но максимальное - у накопителей Crucial.

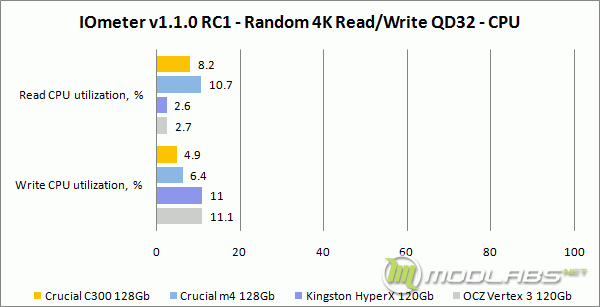

Нагрузка на процессор прямо зависит от скорости накопителя. Чем выше его скорость - тем выше и нагрузка на процессор.

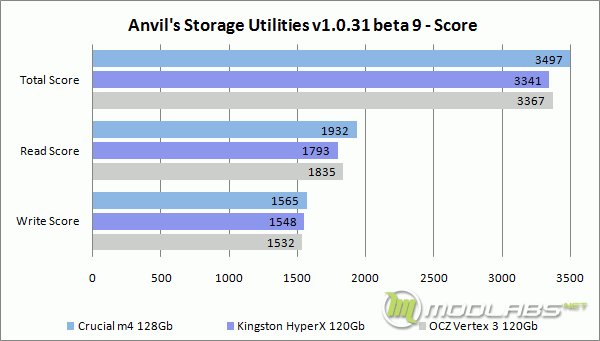

Anvil's Storage Benchmark v1.0.31 beta 9

Настройки: Compression = 100% (Incompressible)

Anvil's Storage Benchmark - новый бенчмарк для систем хранения данных, все еще находящийся в стадии бета-тестирования. Он схож с AS SSD Benchmark в том, что тоже выдает результат в виде общего балла и отдельных баллов по чтению и записи, но включает в себя больше немного другой набор подтестов, из-за чего в нем отсуствует такой явно выраженный перекос результатов в сторону накопителей Crucial как в том же AS SSD Benchmark, основанный по большей части лишь на скорости записи в подтесте 4K QD32.

По умолчанию в настройках этого бенчмарка установлена опция для использования данных, состоящих из последовательности нулей (Compression = 0-Fill), но чтобы избежать перекоса уже в сторону накопителдей на базе контроллера SandForce, перед началом тестирования она была установлена в значение Incompressible, что приводит к использованию несжимаемых данных.

По общему баллу впереди Crucial m4, но преимущество невелико и не превышает 5%.

В однопоточных операциях чтения быстрее накопители на базе SandForce SF-2281, а в многопоточных - Crucial m4. И чем больше глубина очереди - тем больше разница между ними. Скорость линейного чтения примерно на одном уровне, но у Crucial m4 она чуть меньше.

Однопоточная запись блоками 4К, также как и чтение, лучше у Kingston HyperX и OCZ Vertex 3, а многопоточная - у Crucial m4. По скорости линейной записи при работе с несжимаемыми данными Crucial m4 на 20% быстрее своих соперников.

По итогам тестирования видно, что у каждого накопителя свои слабые и сильные стороны.

Crucial C300 уже не может тягяться по линейным скоростям с накопителями последнего поколения (как на базе Marvel, так и на базе SandForce), но по работе с мелкими блоками (0.5К-4К) он всё еще остается очень быстрым.

Crucial m4 в разы быстрее на операциях многопоточного чтения блоками 4К, за счет чего оказываетсялучше в таких задачах, как например запуск приоложений или загрузка операционной системы. Прошивка версии 0009 подтянула линейное чтение до уровня накопителей на базе SandForce SF-2281, а по линейной записи с несжимаемыми данными обеспечила 20-процентное превосходство над ними.

Kingston HyperX и OCZ Vertex 3 достигают самых высоких показателей (до 562 MB/s чтение и до 521 запись), но по большей части только в специфических условиях, обеспечиваемых такими бенчмарками как ATTO Disk Benchmark. В однопоточных операцих или при небольшой глубине очереди (до 4), они держатся на уровне накопителей Crucial (а местами и превосходят их), но сильно уступают им как только дело доходит до многопоточного доступа с глубиной очереди 16-64.

Самая сильная сторона SSD на основе SandForce - это конечно же поддержка компрессии данных этим контроллером. Если при работе с несжимаемыми данными (0% compressible) они на 20% отстают от Crucial m4 в линейной скорости записи, то при коэффициенте сжимаемости данных около 25% уже показывают равную с ним скорость, а при 100% сжимаемых данных превосходят в 2.5 раза. Конечно в реальных условиях вероятность встретить 100% сжимаемые данные крайне низка, если не брать в расчет какие-то специфические задачи. А вот несжимаеых или очень плохо сжимаемых данных наоборот существует огромное количество. Это далеко не только архивы, дистрибутивы программ, аудио-видео файлы, большинство распространенных форматов изображений, но так же и данные в форматах Microsoft Office (версий 2007 и новее - по сути zip-архивы), упакованные и/или зашифрованные исполняемые файлы (exe, dll и т.д.), файлы с ресурсами многих игр и многое другое. Поэтому данную возможность стоит рассматривать только как приятное дополнение, которого нет у конкурирующих решений, но не более того. Гарантированную скорость это все равно не меняет, только максимально возможную.

Заключение

Преимущества и недостатки OCZ Vertex 3 120Gb SSD:

[+] Невысокая цена относительно других накопителей на базе контроллера SandForce SF-2281.

[+] Наличие программы OCZ Toolbox, позволяющей легко и быстро обновить прошивку накопителя прямо из Windows.

[+] Ресурс перезаписи используемых 25-нм микросхем флэш-памяти Intel составляет 5000 циклов. Для сравнения аналогичный показатель 25-нм микросхем флэш-памяти Micron (устанавливаемой не только в Crucial m4, но и в OCZ Solid 3, OCZ Agility 3 и многие другие накопители) составляет только 3000 циклов.

[+] Три года гарантии.

[-] Использует чуть более медленную (но и более дешевую) асинхронную флэш-память.

[-] Некорректная информация о температуре накопителя в SMART. Но для SSD-накопителя это не так уж и важно, перегрев ему в любом случае не грозит.

OCZ Vertex 3 показывает уровень производительности типичный для накопителей на базе контроллера SandForce SF-2281, использующих асинхронную флэш-память. Его отставание от более дорогого Kingston HyperX SSD, использующего синхронную флэш-память, в среднем не превышает трех процентов. Оно заметно делеко не во всех бенчмарках, а при обычном использовании накопителя вы тем более не заметите разницы.

В сети можно встретить немало жалоб на проблемы с BSOD от пользователей SSD-накопителей производства OCZ. Для решения этой и других проблем были разработаны новые версии прошивок, поэтому после покупки накопителя её рекомендуется обновить. Могу лишь добавить, что за время тестирования OCZ Vertex 3 с прошивкой версии 2.15 мне так и не удалось ни разу получить BSOD.

За последние несколько месяцов уровень цен на SSD-накопители заметно снизился. На данный момент модель OCZ Vertex 3 с 120 Gb памяти уже можно найти в продаже по цене около $200 USD. В то же время, цены на традиционные жесткие диски выросли в несколько раз. Все это значительно сократило разрыв в цене за гигабайт между этими двумя классами устройств и повысило привлекательность SSD-накопителей.

Редакция ModLabs.net выражает благодарность:

- компании Kingston за накопитель HyperX 120 Gb,

- компании OCZ Technology за накопитель Vertex 3 120 Gb,

- компании Crucial за накопитель m4 128 Gb.

S_A_V

Обсудить материал можно в специальной ветке нашего форума.

Zalman MS1000-HS2–добротный корпус средних размеров.

Метки: MS1000-HS2 | Zalman | Корпуса | обзор

Дата: 05/12/2011 21:53:26

Подписаться на комментарии по RSS

Что нужно продвинутым пользователям, желающим собрать мощный домашний компьютер? Помимо быстрых видеокарт, процессора, памяти и жёстких дисков таким пользователям нужен красивый, функциональный и удобный корпус, в который можно собрать ПК за минимальное время или легко заменить комплектующие. Компания Zalman предоставила нам на тестирование корпус MS1000-HS2, который как раз позиционируется как решение для компьютерных энтузиастов, то бишь профессионалов, знающих, чего они хотят от своего компьютера. Ну что же, давайте посмотрим, насколько точно продукт Zalman соответствует этому статусу.

Сразу бы хотелось сказать, что в MS1000-HS2 были собраны две системы. Первая система использовалась для тестирования температурного режима, вторая для проверки корпуса на вместительность и удобство сборки. Почему так? Объясню. В нашей тестовой лаборатории есть ряд систем, подобранных для того, чтобы отвечать требованиям времени с точки зрения нагрева, потребляемой мощности и производительности, однако, поскольку такие системы охлаждаются воздухом, назвать их сложными для сборки и установки в корпус язык не поворачивается. Именно поэтому было решено использовать одну из этих систем в качестве базы для замера температуры. Вторая же система представляет собой “набор коллекционера”, на который ваш покорный слуга охотился весьма продолжительное время. Особенность этой конфигурации заключается в том, что коллекционный “конфиг” охлаждается жидкостью, а значит, требует больше места для установки. Именно эту конфигурацию вы увидите на фотографиях уже собранного компьютера, именно она тестировалась во второй и осталась жить в MS1000-HS2. Ну что же, о начинке мы поговорим позже, а сейчас обратим своё внимание на конструкцию корпуса, по ходу материала оценивая его потребительские характеристики. Для начала, ознакомьтесь TTX Zalman MS1000-HS2:

Спецификации Zalman MS1000-HS2

|

Тип |

Mid Tower |

|

Габариты |

200 (ширина) x 500 (высота) x 560 (глубина) мм |

|

Масса, кг |

12 |

|

Материал |

Пластик, сталь |

|

Типы материнских плат |

Стандартный ATX / Микро-ATX |

|

Поддерживаемые БП |

Стандартные ATX / ATX12V |

|

Поддержка плат расширения |

Полноразмерные (300 мм) |

|

Отсеков 5.25" |

4 |

|

Отсеков 3.5" |

6 x S-ATA HDD с функцией горячей замены |

|

Кулеры |

Вверху: 2 x 120мм или 140мм кулеры (1 x 120мм установлен) Внутренний: 2 x 92мм кулера (1 установлен) |

|

Количество слотов расширения |

7 разъёмов |

|

Фронтальные порты ввода/вывода |

USB x 2, e-SATA x 1, Наушники x 1, Микрофон x 1 |

|

Цветовое исполнение |

Чёрный / Белый |

Упаковка корпуса Zalman MS1000-HS2 оформлена достаточно интересно. Яркие краски и довольно много информации, которая наверняка пригодится будущему владельцу корпуса. Технические характеристики MS1000-HS2 вынесены на боковые части коробки, а вот лицевая и обратная стороны отведены под демонстрацию внешнего вида корпуса, а также на описание его возможностей, как то наличие корзин для жёстких дисков с функцией горячей замены, антипылевых фильтров и т.д. . Корпус Zalman MS1000-HS2 выпускается в двух цветовых решениях, чёрном и белом, посмотрим же скорее какой вариант достанется нам.

Открываем картонную коробку. На самом её верху лежит бокс с аксессуарами, ниже, разумеется, сам корпус который, в свою очередь, бережно завёрнут в мягкий синтетический материал и зажат в пенопластовые тиски. Весьма надёжно, если вы заказываете корпус из другого города, за успех транспортировки переживать не стоит. Уже через защитное покрытие видно, что пришедший на тестирование образец чёрного цвета. На мой взгляд, чёрная модификация смотрится не так красиво как белая, но почти наверняка в использовании окажется более практичной, особенно если корпус стоит на полу, а дома есть маленькие дети….

Набор аксессуаров содержит все необходимые принадлежности для удачной сборки системы, не положили разве что отвёртку J А так есть всё:

- Инструкция

- Набор стяжек и креплений для проводов

- Винты

- Ножки

- Удлинитель проводов питания CPU (актуален, если БП располагается внизу, у нас как раз такой случай)

- Заглушка на переднюю панель корпуса с вырезом под 3.5 дюймовые устройства вроде кард-ридера или флоппи дисковода.

После извлечения корпуса из упаковки, первое слово, пришедшее на ум – добротно. Да, действительно, все части корпуса подогнаны одна к другой, всё выглядит аккуратно, а материалы, использованные при изготовлении, не выглядят дёшево. Кстати, о материалах. При изготовлении корпуса, помимо, естественно, металла (сталь), используется качественный матовый пластик, а также кое-где присутствуют вставки из глянцевого пластика.

Как я и говорил выше, блок питания в MS1000-HS2 можно смонтировать только внизу, под материнской платой. В принципе, решение хорошее, правда не всегда применимое. Например, есть блоки питания, которые не имеют достаточного запаса длины некоторых проводов. В этом случае могут возникнуть проблемы, хотя и вполне решаемые силами различных удлинителей. Например, провод, соединяющий БП и разъём питания центрального процессора легко нарастить входящим в комплект кабелем.

На лицевой стороне корпуса нет ни единой кнопки. Все элементы управления расположены в верхней части MS1000-HS2. На мой взгляд, это удобно, так как я предпочитаю ставить корпус на пол. Впрочем, даже при установке на стол или тумбу рядом со столом такой вариант расположения элементов управления вполне уместен. Кнопка питания слегка утоплена в панель корпуса, изготовлена она из твёрдого пластика, глянцевая, приятная на ощупь. В свою очередь кнопка перезагрузки скрыта под откидной крышечкой, рядом с разъёмами для подключения наушников, микрофона, парой портов USB 2.0 и одним eSATA. Такое расположение весьма логично и удобно, ведь современные системы в большинстве случаев “приходят в себя” без использования аппаратной перезагрузки, а значит на виду такая кнопка не нужна. В общем, производитель сделал всё, чтобы защитить кнопки корпуса от случайных нажатий, но при этом разместил их в легкодоступных местах.

Раз уж я коснулся верхней части Zalman MS1000-HS2, скажу несколько слов о решётке, закрывающей сверху металлический каркас корпуса. Снимается этот кожух достаточно легко: откручиваешь пару винтов и сдвигаешь крышечку – вуаля. Если оставлено стандартное охлаждение, снятие крышки нужно лишь для чистки от пыли, ну а если вы ставите жидкостное, то в углублении, например, можно закрепить радиатор СВО.

Забегая вперёд, скажу, что я предпочитаю крепить радиатор “водянки” именно туда, хотя этот способ не единственный, очень часто радиатор СВО закрепляют напротив кулера, выдувающего воздух с обратной стороны корпуса, правда, если вы ещё раз взгляните на фото,

становится ясно, почему крепление массивных радиаторов с обратной стороны корпуса напротив воздуховода не очень удобно.

Обратите внимание на панель выводов. Все устройства, установленные в слоты расширения,– крепятся настолько надёжно, насколько это вообще возможно в компьютерном корпусе. Никаких тебе пластиковых “недозащёлок” и хлипких алюминиевых зажимов - отлично!

Пока мы не забрались внутрь, посмотрим на ещё одну деталь MS1000-HS2 – ножки, точнее, не просто ножки, а две подставки с прорезиненными подошвами. Если вы посмотрите на фото выше, в основании корпуса можно увидеть сходство с элементами, используемыми при оформлении классической мебели. Отмечу, что эти подставки стоит монтировать в самую последнюю очередь, поскольку после их закрепления, если попробовать сдвинуть системный блок, подставки вылезают из крепёжных пазов. Перемещать корпус после закрепления подставок лучше на руках.

Совершенно очевидно, что на любой горизонтальной поверхности достаточно быстро скапливается пыль. Всю эту пыль собирает вентилятор, установленный в основании MS1000-HS2, однако, чтобы обезопасить содержимое системного блока от пыли инженеры Zalman предусмотрели специальные фильтры, которые можно извлечь для чистки после снятия специальной решётки в основании. Полезно, но…. Дело в том, что сначала решётку надо открутить, предварительно положив корпус на бок или перевернув, а это не совсем удобно. Лучше, когда подобные фильтры снимаются простым сдвигом защитной крышки в ту или иную сторону.

Итак, открываем Zalman MS1000-HS2. Стенки прилегают к каркасу корпуса просто великолепно. Все детали подогнаны, одеваются легко, равно, как и снимаются, при этом нет ощущения расхлябанности. Также радует покрытие стенки, закрывающей “железную” часть корпуса, оно призвано частично гасить нежелательные шумы, издаваемые системами охлаждения устройств. Кстати, крепятся стенки барашковыми винтами, так что для открытия корпуса отвёртка не нужна.

Несмотря на то, что перед нами Mid Tower решение, ощущение простора после открытия корпуса никуда не девается.

Ощущение простора никуда не девается даже после установки полноразмерной ATX платы, место хватит для всего оборудования. Начнём мы, пожалуй, с установки кулеров. По умолчанию в Zalman MS1000-HS2 установлены три вентилятора. Один на задней стенке, напротив процессорного разъёма, второй в “потолке” корпуса, также над процессорным разъёмом и, наконец, третий охлаждает корзину с жёсткими дисками, установленную во фронтальной части MS1000-HS2. Однако, это ещё не всё. Вы самостоятельно можете установить ещё три “вертушки” на соответствующие свободные места.

Один вентилятор ставится вниз, он должен забирать прохладный воздух из под днища корпуса. Такой же можно установить вверху, прямо напротив него. Поддерживаемые типоразмеры – 120 и 140 мм.

И, наконец, последний вентилятор ставится напротив второй корзины с жёсткими дисками. Прошу обратить внимание на реализацию креплений для HDD. Здесь у продукта Zalman есть все шансы сорвать овации читателей, но обо всём по порядку. Мы говорили о вентиляторах, так вот, они подключаются к стандартному 3-х контактному разъёму, однако для того, чтобы запитать от него кулер, требуется подключить Molex разъём к плате корзины. От этого разъёма питается не только кулер, но и жёсткие диски, установленные в корзину. Справа на фото вы видите регулятор скорости вращения вентиляторов, охлаждающих HDD – весьма полезная штука. Если вдруг вы установите шесть горячих SATA дисков, хорошее охлаждение, уж поверьте, пригодится, а переключатели оборотов помогут в “раскрутке” кулеров на все 100% J Во всех остальных случаях, когда корзины не забиты или установлены холодные HDD, для комфортной работы достаточно минимальных оборотов вентиляторов.

Снаружи процесс установки жёстких дисков до безобразия прост. Особо подчеркну, что это первый корпус из тех, что я встречал, в который жёсткие диски можно устанавливать с удовольствием, не переживая о том, что сейчас надо будет накручивать винты, царапать боковины HDD вставляя их в металлическую корзину со слегка вогнутыми стенками и т.д. Здесь всё элементарно. Нажал пальцем на крышку нужной корзины, откинул её, отщёлкнул контейнер, поставил HDD, зажал пластиковыми креплениями, вставил диск и закрыл контейнер. Ни тебе возни с винтиками, ни вереницы проводов SATA питания. Да и доступ к HDD возможен в любое время.

Крепление прочих трёхдюймовых устройств тоже продумано, более того, всё готово даже для 2,5 дюймовых SSD накопителей. К слову, с распределением кабелей тоже проблем нет, в большинстве случаев внутри Zalman MS1000-HS2 протянуть провода не проблема. В большинстве, но не всегда. К этому мы ещё вернёмся.

Монтаж пятидюймовых устройств проблем не вызывает. По крайней мере, мой штатный DVD привод и LCD дисплей от Asetek Waterchill XE встали как влитые, вот только потом дисплей я снял за ненадобностью и водрузил на его место реобас от всё той же компании Zalman.

Процесс крепления устройств: сначала они были зажаты пластиковыми креплениями, а потом, для верности, прикручены винтами к стальному каркасу. Всё.

Едем дальше. Подключаем провода от элементов управления корпуса и соединяем USB разъёмы с соответствующими разъёмами материнской платы. Теперь можно приступать к установке системы охлаждения. И тут есть о чём рассказать.

Сперва мною был установлен штатный радиатор от Asetek Waterchill XE. Этот радиатор охлаждается двумя 80 мм вентиляторами и его с запасом хватает для отвода тепла от AMD Athlon 64 FX 51, видеокарта осталась со штатным кулером, равно как и мост материнской платы Gigabyte K8NXP-940, несмотря на наличие соответствующих водоблоков. Так вот, этот радиатор можно закрепить в моём излюбленном месте (на потолке корпуса) только изобретая крепление из подручных средств, поскольку стандартные крепления для вентиляторов рассчитаны на 120/140 мм кулеры и, даже продев длинные винты, закрепить аккуратно радиатор с парой “восьмидесяток” ну никак не получалось. В результате была собрана простейшая металлическая подставка, которая и стала опорой для моего радиатора. Не совсем эстетично, но пока лучше не придумал.

Поставил водоблок, установил помпу, собрал контур и залил водой. Тестовый запуск с видеокартой Matrox. Всё герметично, проблем с протечками нет. Однако, не всё так гладко. Дело в том, что установленный мною блок питания Antec Quattro 1200 Вт (прим. Ред. – другого БП для этой уже не молодой системы не нашлось, единственная наличествующая альтернатива в виде БП FSP Optima на 650 Вт сгорела за несколько часов до начала сборки этой системы) хоть и имеет модульную структуру, смог забить днище корпуса даже неотсоединяемой частью проводов. А ведь есть ещё помпа из комплекта Asetek Waterchill XE, которая также имеет приличные размеры, поскольку помимо своих основных функций она поддерживает USB управление и позволяет подключать к себе дополнительные вентиляторы…. Всю эту логику нужно где-то размещать, да и встроенного в помпу водяного бачка никто не отменял… В результате, грамотно уместить такую конструкцию без пережатий и изломов шлангов/проводов удалось лишь после тщательного распределения всех соединяющих элементов внутри корпуса. Результат ниже:

Ещё буквально пару штрихов и внутри будет полный порядок, но даже сейчас видно, что корпус с лёгкостью закроется.

Как я и говорил в начале статьи, для тестирования корпуса в нём были собраны две системы. Первая – для теста температуры, вторая для проверки вместимости и удобства распределения компонентов. Для порядка приведу конфигурации обеих систем:

|

Тестовый стенд номер 1 (Замеры температуры) |

|

|

Процессор |

AMD Phenom II X4 980 |

|

Система охлаждения CPU |

Zalman CNPS 10X Extreme |

|

Материнская плата |

MSI 790FX-GD70 |

|

Оперативная память |

2x2048 Мбайт Kingmax DDR-3 1600 |

|

Видеокарта |

Leadtek GeForce GTX 295 |

|

Жёсткие диски |

2x Seagate Barracuda ES2 (2x 1 Тбайт) RAID0 |

|

DVD привод |

HP DVD+/-RW |

|

Тестовый стенд номер 2 (Тест вместимости и удобства сборки) |

|

|

Процессор |

AMD Athlon 64 FX 51 |

|

Система охлаждения CPU |

Asetek Waterchill Extreme |

|

Материнская плата |

Gigabyte K8NXP-940 |

|

Оперативная память |

2x2048 Мбайт DDR-400 |

|

Видеокарта |

Gigabyte GeForce FX 5950 Ultra |

|

Жёсткие диски |

2x Hitachi 80 Гбайт RAID0 |

|

DVD привод |

HP DVD+/-RW |

- Температура в помещении составляла 27 градусов Цельсия и была неизменна на протяжении всего времени тестов. Двери и окна в помещении не открывались.

- Охлаждение в корзине HDD работало на минимальных оборотах

- Тестирование проходило в режиме максимальной нагрузки, на неразогнанной системе.

- Для тестов использовались приложения:

- --- wPrime

- --- 3Dmark Vantage Extreme

- --- HD Tune

Само по себе тестирование системы в корпусе и на открытом стенде занимает не очень много времени, поэтому оно было проведено в первую очередь. После окончания всех тестов стало понятно, что разница в температуре с открытым стендом минимальная – 1-2 градуса Цельсия. Жёсткие диски чувствовали себя комфортнее внутри корзинок Zalman MS1000-HS2, а вот видеокарта, процессор и материнская плата первого тестового стенда оказались немножечко холоднее на “свежем воздухе”.

Выводы:

Корпус Zalman MS1000-HS2 произвёл очень приятное впечатление. Качественные материалы, удобная и надёжная схема крепления устройств, отсутствие люфта разных частей корпуса – всё это заставляет серьёзно задуматься о приобретении MS1000-HS2. Найденные у данной модели недочёты абсолютно некритичны, поскольку с ними придётся сталкиваться по минимуму. Что же касается вместимости, то для Mid Tower решения корпус показал себя с хорошей стороны, главное – аккуратность при сборке. Единственное, что немного огорчает, так это не самая продуманная конструкция креплений для тех, кто будет использовать СВО, впрочем, и тут выходы имеются. Могу сказать одно – этот корпус будет новым домом для одного из моих коллекционных компьютеров.

Обзор блока питания Thortech Thunderbolt PLUS 800W Gold

Метки: Thortech | Thunderbolt PLUS 800W Gold | блок питания | Обзор

Дата: 06/09/2011 15:26:21

Подписаться на комментарии по RSS

Вступление

Блок питания «Thunderbolt PLUS 800W Gold» производится фирмой THORTECH. В номенклатуре блоков питания присутствует разделение на классы с префиксом «PLUS» и без оного, который идентифицирует элитарность изделия. Обычные серии содержат множество моделей, а в более продвинутой только одна марка блока питания, о ней и пойдет речь.

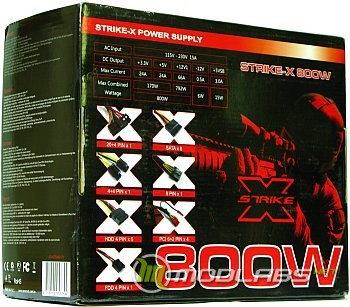

Упаковка и комплектация

Блок питания поставляется в картонной коробке весьма внушительных размеров, что, впрочем, свойственно для продукции такого класса.

Упаковка не тяжелая, но присутствуют ремешки для переноски. Пустячок, а приятно.

Взглянем на содержимое коробки:

В комплект входит блок питания, индикаторная панель iPower Meter, набор съемный кабелей и инструкция по установке.

Состав упаковки:

- Блок питания «Thunderbolt PLUS 800W Gold»;

- Индикаторная панель «iPower Meter»;

- Кабель питания 220 вольт;

- Кабель PCI-E (6+2) 65 см – 2 шт;

- Кабель SATA 65+15+15 см – 2 шт;

- Кабель Molex (5/12 вольт) 65+15+15 см + FDD – 2 шт;

- Инструкция по установке на русском языке.

На блоке питания пять встроенных, несъемных кабелей:

- Расширенный ATX (20+4), 65 см;

- Процессорный 12 вольт 4+4 контакта, длина 65 см;

- PCI-E (6+2), 65 см – 2 шт;

- Мониторный к дисплею «iPower Meter».

Спецификация

Воспользуемся данными с корпуса блока питания и прилагаемой документацией.

Блок питания не разделяетшину 12 вольт на каналы и может отдавать практически всё мощность только по одному выходу 12 В. В топологии БП используется общий силовой выход 12 вольт с отдельной платой DC/DC преобразователей каналов 5 и 3.3 вольт, и подобная «широта» диапазона нагрузки 12 В не представляется чем-то необычным. Другие характеристики блока питания:

- Совместимость ATX 12V 2.3 и EPS 12V 2.91;

- Вентилятор 135 мм с управляемой скоростью вращения;

- Эффективность более 87% при средней мощности нагрузки, сертификат 80+ Gold;

- Активный PFC (PF>0.99);

- Наработка на отказ >120 000 часов;

- Соответствует стандартам энергосбережения Green power;

- Защита: OCP, OVP, OWP, OTP и SCP;

- Безопасность EMI: CE, CB, TUV, FCC, UL.

Этот БП с «модульным» подключением выходных кабелей. Набор неотключаемых кабелей логичен и правильно подобран – материнская плата, процессор и одна видеокарта повышенной производительности. С обратной стороны блока питания выглядит следующим образом (окно вентилятора внизу):

Всего можно подключить два шлейфа PCI-E и четыре кабеля питания периферии. Набор типичный, но вполне достаточный.

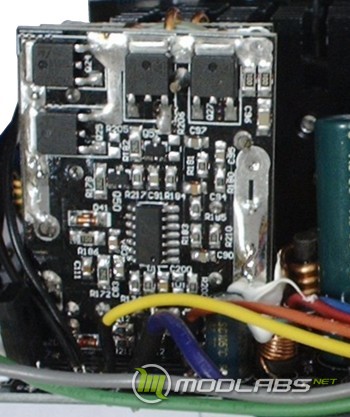

Блок питания изнутри

В верхней крыше блока питания расположен 135-миллиметровый вентилятор Protechnic MAGIC MGT13512XB-O25 ZP "series A" с следующими техническими характеристиками:

- Напряжение питания 12 вольт;

- Ток потребления не более 0.38 А;

- Скорость вращения 1800 оборотов в минуту;

- Воздушный поток 100 cfm.

Если крышку снять, откроется следующая картина:

Позволил себе вольность выделить основные элементы блока питания.

- Выпрямительный мост GSIB2580 (800 В 25 А);

- Два дросселя APFC (145 мкГн);

- Две пары из MOSFET IXFH44N50P (500 В 0.014 Ом) и диода DSEP15-06B (600 В 15 А 25 нс) узла APFC;

- Два конденсатора APFC – 270 мкФ 450 В, серия KMT (импульсный ток 1.35 A);

- Плата контроллера APFC и основного преобразователя;

- Два MOSFET IXFH44N50P основного преобразователя;

- Силовой трансформатор в исполнении под LLC преобразователь (две секции);

- Резонансный конденсатор 0.22 мкФ 630 В, серия MMKP82;

- Выпрямительный мост на четырех MOSFET IXTQ182N055T (55 В 5 мОм) канала 12 вольт;

- Три конденсатора 2700 мкФ 25 В марки KY (17 мОм, 3.35A) по выходу 12 вольт;

- Плата преобразователей 5, 3.3 вольта и выходных разъемов;

- Плата мониторинга.

Контроллер дежурного источника определить не удалось, микросхемы в корпусе SOT23-6 имеют сокращенную маркировку. В качестве силового транзистора используется MOSFET TK8A65D (650 В 0.7 Ом), сглаживающий конденсатор 470 мкФ 16 В серии SEPC (10 мОм).

В блоке питания использованы электролитические конденсаторы японских фирм Nippon и Sanyo.

Блок питания содержит много электронных компонентов управления, поэтому в топологии используется три платы управления и мониторинга.

Основной контроллер блока питания содержит микросхемы:

- (слева) L6599A – контроллер резонансного LLC преобразователя;

- (в центре) LM393 – сдвоенный компаратор;

- (справа) UCC28061 – контроллер двухфазного узла PFC.

Плата мониторинга

Основной управляющий элемент – однокристальный микропроцессор Atmel ATMEGA88, которая включает в себя 8-канальный аналого-цифровой преобразователь с разрядностью десять бит. Вторая микросхема в корпусе SO-8 – сдвоенный операционный усилитель LM258. В правой части платы расположены два столбца контактов – с противоположной стороны установлена микросхема супервизора PS232.

Плата преобразователей 5, 3.3 вольта и выходных разъемов.

Вид со стороны разъемов:

И с противоположной стороны:

Плата состоит из двух одинаковых DC/DC преобразователей с питанием от общей шины 12 вольт. Контроллеры APW7073 с двумя парами MOSFET APM3109 (30 В, 8 мОм) и APM3116 (30 В, примерно 5 мОм) в каждом преобразователе.

Сглаживающие конденсаторы 1500 мкФ 6.3 В серии SEPC (10 мОм), по три штуки на канал.

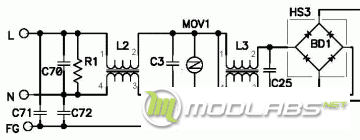

LLC преобразователь

В блоке питания «Thunderbolt PLUS 800W Gold» основной преобразователь реализован на резонансном преобразователе LLC типа. Сокращение «LLC» не имеет расшифровки и означает тип резонансного контура L-L-C, т.е. система с двумя резонансными частотами. Технологию работы преобразователя опустим, важнее его свойства – ток через трансформатор имеет форму, близкую к синусоиде, что означает низкий спектр помех в «токовой» составляющей. С точки зрения напряжения тоже есть положительные моменты – при переключении транзисторов ток снижается, что позволяет изменять напряжение на них не так быстро. Затягивание фронтов – еще один способ снизить спектр помех. Но, изменения коснулись не только способа работы преобразователя, трансформатор тоже претерпел существенные модификации.

Ничего странного не наблюдаете? Трансформатор состоит из двух изолированных секций – первичной и вторичной обмоток. В обычных преобразователях (полумост, прямоходовой однотактный) стараются уменьшить индуктивность рассеивания обмоток, для чего их наматывают как можно ближе и с наибольшей поверхностью соприкосновения. Такой прием позволяет уменьшить рассеивание, но при том получить слишком хорошую емкостную связь между обмотками. Для подавления этого дефекта между первичной и вторичной обмотками прокладываются обмотки из одного витка (емкостные экраны), которые соединяют с общим проводом. В результате, паразитная емкость обмотки действует только на экран и не проникает в выходную цепь. На бумаге это работает красиво, но, в действительности, экран не бывает 100-процентным. И еще один момент – экранирующую обмотку делают только на первичной стороне, забывая о том, что трансформатор система симметричная и помехи из вторичной обмотки наносят не меньший вред. К тому же, введение экранирующих обмоток увеличивает расстояние между первичной и вторичной обмотками, что повышает рассеивание и удорожает производство трансформатора (обычно экранирующая обмотка выполняется медной лентой). В LLC преобразователях обмотки разнесены в разные секции трансформатора и имеют крайне малую поверхность контакта. При большом желании перегородку между секциями можно выполнить из фольгированного диэлектрика и соединить с общим проводом на первичной и вторичной сторонах, что дополнительно снизит проникновение между обмотками. В данном блоке питания дополнительное экранирование не используется, но и при таком исполнении должен обеспечиваться низкий уровень высокочастотных помех.

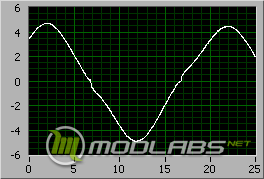

Чтобы было понятнее, сделаю модель двух типов преобразователей, используемых в блоках питания повышенного качества – резонансный LLC и однотактный прямоходовой преобразователь.

Конденсаторы C3, С8 и C5, C7 эмулируют паразитную емкость проникновения между первичной и вторичной обмотками. Особенность работы преобразователей и элементной базы:

LLC – ток через трансформатор близок к синусоидальному, напряжение – с одной стороны меандр с размахом +/-180 вольт, с другой резонансный контур, т.е. чистый синус амплитудой 100-300 вольт (в зависимости от мощности нагрузки на блок питания).

PWM – ток через трансформатор довольно резкий, повторяет напряжение. Напряжение – прямоугольные импульсы с размахом +/-380 вольт.

Из описания видно, что кроме явного недостатка конструкции трансформатора, PWM система имеет в двое больший размах напряжения, прикладываемого к трансформатору. Кстати, о напряжении – обычно первичная обмотка LLC трансформатора состоит из двух слоев, в результате с перегородкой контактирует средняя часть обмотки, т.е. напряжение помехи в два раза снижено. Иногда, первичную обмотку выполняют из трех слоев, но третий слой не доходит до конца секции, что уменьшает напряжение помехи с половины до 1/3.

Итак, какие моменты приводят к уменьшению уровня помех при переходе к LLC преобразователю:

- Малая емкостная связь между обмотками;

- Сниженное напряжение высокочастотных составляющих на первичной стороне (в два раза, по сравнению с классическим вариантом однотактного преобразователя);

- Снижение уровня помех от фронтов переключения транзисторов;

- Упрощение трансформатора;

- Удаление из блока питания выходного дросселя, на котором рассеивается значительная мощность.

Модель сделана, а как же результаты?

В качестве полезной части интересуют помехи, которые наводятся между первичной и вторичной сторонами трансформатора – этот вид помехи действует между сетевой и выходной частями преобразователя, а потому хорошо проникает на выход.

Токовую составляющую можно посмотреть на резисторах R3 и R5 модели.

Как видите, результаты даже не одного порядка – LLC преобразователь гораздо «тише».

iPower Meter

Блок питания «Thunderbolt PLUS 800W Gold» комплектуется индикаторной панелью «iPower Meter»? которая может устанавливаться в 5.25” слот системного блока. Выглядит он примерно так:

Блок индикации может показывать:

- Или токи или напряжения по каналам 3.3, 5, 12 вольт (левая и средняя зоны);

- Или общую мощность нагрузки или КПД (правая верхняя зона);

- Скорость вращения вентилятора и температуру в блоке питания (правая нижняя зона).

Довольно необычно, но блок показывает довольно точно. По напряжениям расхождение едва заметно, а по мощности наблюдается отставание на 2-3 ватта, что при мощности нагрузки в 100-800 ватт не так уж и существенно. Из-за ‘отставания’ тока индицируемый КПД немножко завышен, примерно на 1 процент. Например, при средней нагрузке блок питания показывает эффективность 92.08%, тестирование на блоке нагрузок представляет результат 91.1%. По точности съема данных сказать достаточно сложно, для этого придется полностью скалывать схему, что крайне затруднительно. Одно можно сказать определенно – для считывания величин токов используются высокоточные резисторы (не хуже 1%).

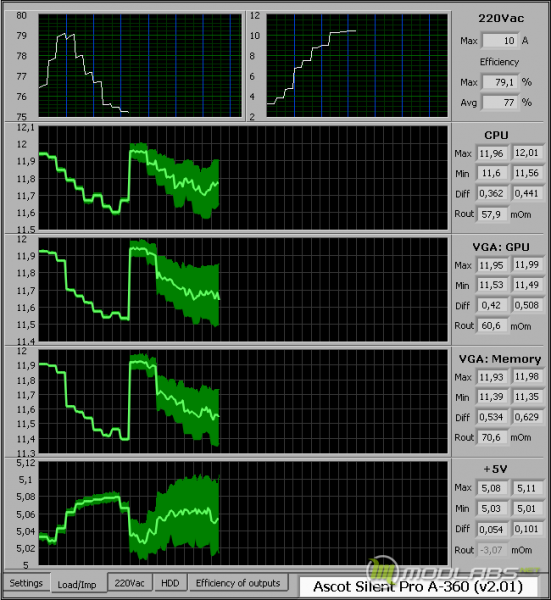

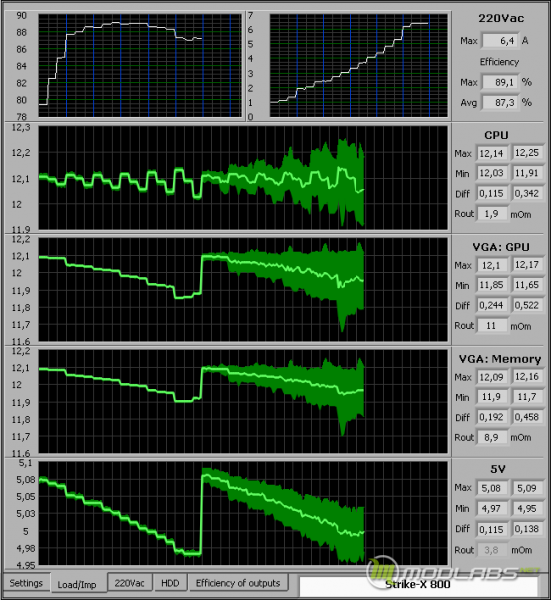

Тестирование

Блок питания исследовался по методике, изложенной в статье тестирования блока питания Aerocool Strike-X 800, опубликованной ранее. В качестве соперника нашему блоку возьмем Strike-X из предыдущей статьи – мощность и качество технических решений у них высокое, что предвещает острую конкурентную борьбу.

Посмотрите файл отчета для блоков питания Thunderbolt800 и Strike-X 800W.

Aerocool Strike-X 800

Thunderbolt PLUS 800W Gold

Блоки питания показывают высокие технические характеристики, полностью подтверждая свою элитарность. Но, давайте посмотрим на конкретные цифры.

|

Параметр |

Aerocool Strike-X 800 |

Thunderbolt 800 |

|

Выходное сопротивление канала 12 В, мОм |

7.1 |

4.9 |

|

Выходное сопротивление канала 5 В, мОм |

3.8 |

2.7 |

|

Уровень пульсаций канала 12 В, вольт |

0.44 |

0.34 |

|

Уровень пульсаций канала 5 В, вольт |

0.14 |

0.08 |

|

КПД при мощности нагрузки 85 Вт, % |

79.4 |

84.2 |

|

КПД при мощности нагрузки 140 Вт, % |

85 |

89 |

|

КПД при мощности нагрузки 400 Вт, % |

89.1 |

91.1 |

|

КПД при мощности нагрузки 800 Вт, % |

87 |

87.9 |

|

Максимальный ток потребления, А |

6.4 |

6.5 |

Блока питания Thunderbolt 800 показывает существенно лучшие результаты, причем во всех характеристиках, кроме последней строчки. Но, оба блока оборудованы мощными узлами APFC, а потому и должны показывать примерно равные результаты, если при проектировании не было допущено ошибок. В данном случае ничего необычного не наблюдается, максимальный ток потребления одинаков (с учетом погрешности измерения).

Переходим к второй группе тестов.

Блоки питания проходили тесты 1-4 при мощности нагрузки 90%.

Aerocool Strike-X 800

|

Режим |

Пиковый ток |

КПД |

Помехи: CPU |

Помехи: GPU |

Помехи: VGA-RAM |

Помехи: 5В |

|

1: 220Vac sinus |

5.8 А |

87.9% |

0.023 В |

0.01 В |

0.01 В |

0.009 В |

|

2: 220Vac meander |

10.7 А |

87.5% |

0.06 В |

0.01 В |

0.01 В |

0.01 В |

|

3: 187-242V |

10.9 А |

- |

0.028 В |

0.014 В |

0.013 В |

0.011 В |

|

4: 220V failure |

18.8 А |

- |

0.031 В |

0.016 В |

0.061 В |

0.011 В |

|

HDD emulation |

2 А |

- |

0.096 В |

0.087 В |

0.085 В |

0.013 В |

Максимальное время отсутствия сети 0.018 сек.

Thunderbolt PLUS 800W Gold

|

Режим |

Пиковый ток |

КПД |

Помехи: CPU |

Помехи: GPU |

Помехи: VGA-RAM |

Помехи: 5В |

|

1: 220Vac sinus |

4.3 А |

90.5% |

0.021 В |

0.01 В |

0.012 В |

0.008 В |

|

2: 220Vac meander |

6.9 А |

90.3% |

0.026 В |

0.011 В |

0.011 В |

0.09 В |

|

3: 187-242V |

9.5 А |

- |

0.034 В |

0.014 В |

0.018 В |

0.011 В |

|

4: 220V failure |

4.3 А |

- |

0.023 В |

0.013 В |

0.015 В |

0.008 В |

|

HDD emulation |

2 А |

- |

0.052 В |

0.043 В |

0.051 В |

0.016 В |

Максимальное время отсутствия сети 0.015 сек.

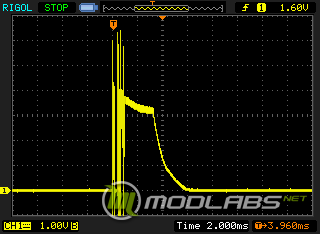

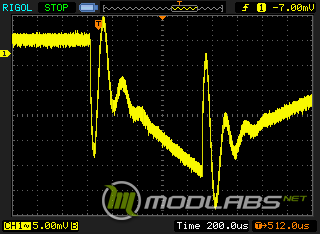

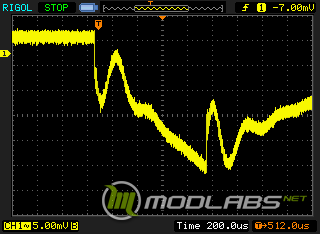

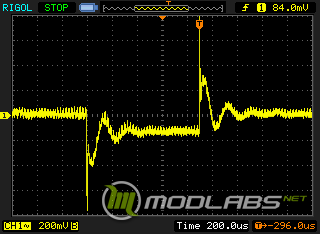

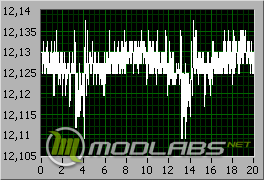

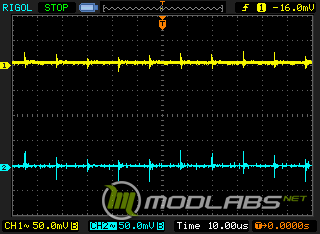

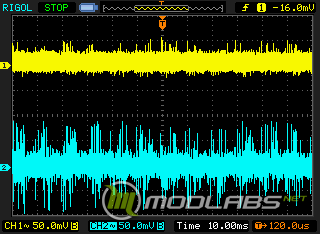

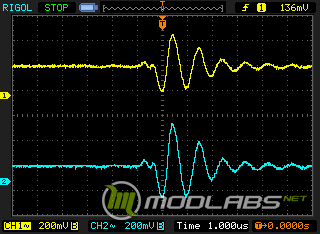

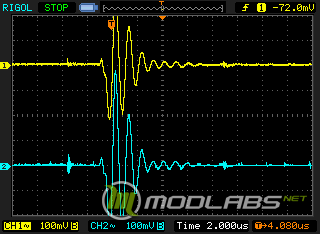

Увы, чуда не случилось. Блок питания «Thunderbolt» выигрывает почти по всем позициям. Надо отдать должное, оба БП высокого качества и разница не существенной величины. Наибольшая разница наблюдается в тесте с эмуляцией работы от UPS, когда напряжение питающей сети устанавливается прямоугольной формы. Посмотрим графики этого случая, «Strike-X» слева, «Thunderbolt» справа:

Наибольший ток вызывается перезарядом «X» конденсаторов входного фильтра и, похоже, у «Strike-X» с конденсаторами дела обстоят гораздо хуже, чем у героя этой статьи. Скорее всего, сказывается различие в принципе работы APFC на этих двух блоках питания. В «Thunderbolt» в работе блока APFC участвуют двухфазный преобразователь, что снижает девиацию тока потребления от сети 220 вольт и позволяет уменьшить емкость «X» конденсаторов входного фильтра. Что до самого ток потребления, то он составляет 4 ампера в первом случае и 3 ампера во втором. Вообще-то, КПД блоков питания и мощность их нагрузки примерно одинакова, поэтому и величина тока потребления должна быть примерно равной. Скорее всего, картинки тока потребления сняты в несколько различающиеся моменты времени и в первом случае еще не окончен заряд сглаживающих конденсаторов APFC (у «Strike-X» их емкость на 22% больше).

Время работы без сети у «Thunderbolt» составляет всего 0.015 секунды, что явно мало, но это тема отдельного разговора.

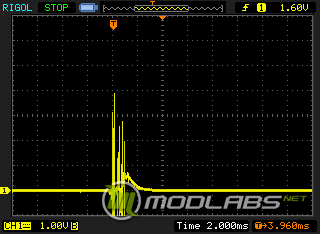

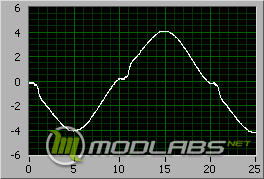

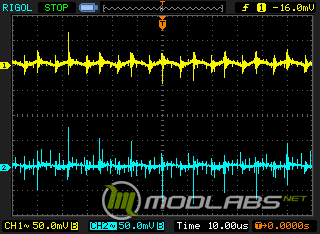

Тест «HDD emulation».

На данном этапе эмулируется импульсный ток потребления жесткого диска. При разгоне и/или перемещении позиционера HDD дает мощную импульсную нагрузку по питающему источнику 12 вольт. В данном тесте используется токовая нагрузка величиной 2 ампера и длительностью 0.5 мс. Место подключения – разъем Molex, что характерно для жестких дисков.

«Aerocool Strike-X 800», выход 12 вольт (слева) и 5 вольт (справа):

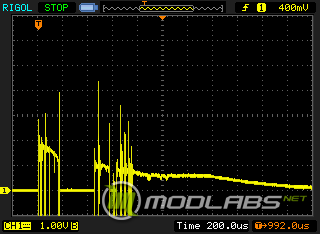

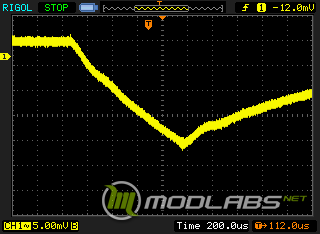

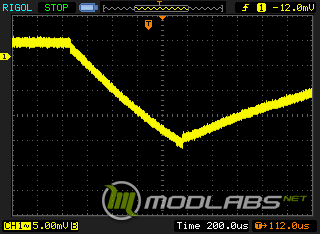

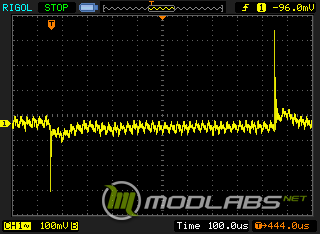

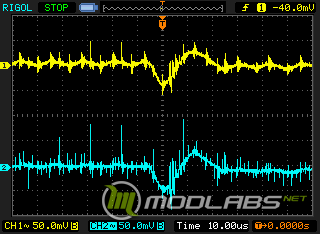

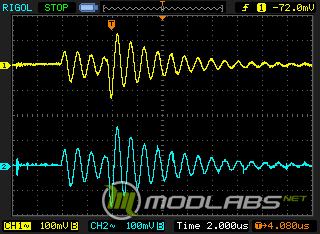

«Thunderbolt PLUS 800W Gold», выход 12 вольт (слева) и 5 вольт (справа):

По 12 В у «Strike-X» уровень пульсаций больше, 80 мВ, против 25 мВ у «Thunderbolt». Что до канала 5 В, то в обоих случаях уровень пульсации незначительный. Однако отметим странности – у «Strike-X» переходной процесс какой-то странно-колебательный, а у «Thunderbolt» появляются низкочастотные “волны”. Первое странно, а вот второе требует дополнительного изучения.

PF или COS()

Уровень Cos() в блоке питания «Thunderbolt PLUS 800W Gold» специально не измерялся, в виду его очевидной бессмысленности, но один замер был произведен. При максимальной мощности PF составил 0.988. Извините, опять выходит как-то неказисто. Производитель обещал «PF>0.99» для средней нагрузки, а тут даже при максимальной мощности не дотягивает до 0.99.

Посудите сами, это похоже на “>0.99”? Ой!

Уровень помех

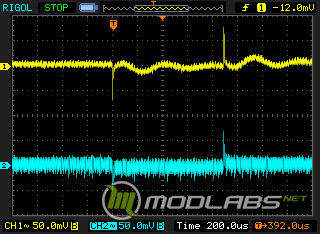

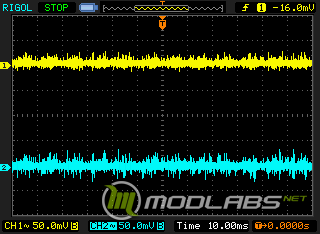

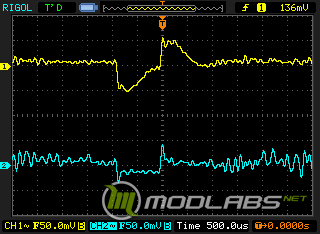

Нагрузочные характеристики измерены, теперь давайте посмотрим блок питания другими инструментальными средствами. На рисунках будут показаны напряжения на выходе 12 В и 5 В. Первый график желтого цвета, второй голубого. Левая и правая картинка отличаются частотным разрешением.

Aerocool Strike-X 800 (без нагрузки)

Aerocool Strike-X 800(статическая нагрузка, мощность 600 Вт)

Thunderbolt PLUS 800W Gold

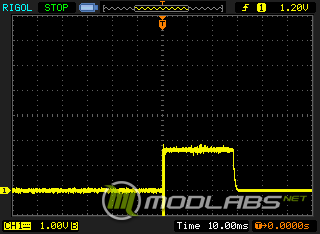

Без нагрузки (слева) и 4 Вт (справа):

При мощности нагрузки БП выше 10 Вт низкочастотные пульсации исчезают полностью.

Статическая нагрузка, мощность 600 Вт.

Блок питания «Strike-X» показывает существенный уровень импульсных помех от работы преобразователя, у «Thunderbolt» этого не наблюдается. Производитель обещал БП с крайне низким уровнем помех, и это выполнено. Ранее был разговор об LLC преобразователе и уровне помех – что же, теория полностью совпала с измерениями реальных блоков питания. Резонансный LLC преобразователь действительно создает низкий уровень помех.

Проверка на генераторе помех сети 220 В

Для исследования влияния помех в сети 220 вольт на качество работы блоков питания был сделан небольшой стенд, генерирующий два вида помех – дифференциальные и синфазные. Подробнее работа стенда описана в предыдущей статье и специально останавливаться на вопросе нет необходимости.

Теперь дифференциальные помехи. Подобный вид помех возникает между двумя питающими проводами сети 220 вольт. В домашних условиях их источником является коммутация очень мощной нагрузки, например электрочайника или компрессора холодильника. Протестируем на блоках питания, используем напряжение помехи 240В.

Aerocool Strike-X 800

Слева картинка для не нагруженного блока питания, справа – 600 Вт.

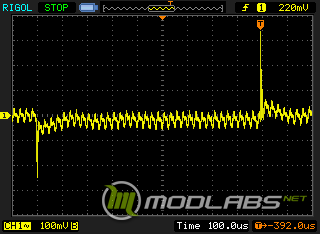

Thunderbolt PLUS 800W Gold

Слева картинка для нагрузки блока питания 20 Вт, справа – 600 Вт.

Обращаю Ваше внимание – картинки сняты для напряжении помехи 100 вольт при мощности 20 Вт и 200 вольт при 600 Вт. При попытке установить бОльшую величину помехи блок питания выключается.

Если не брать в расчет крайнюю "чувствительность" блока питания «Thunderbolt» к дифференциальным помехам, то всё остальное у обоих БП примерно аналогично – и величина помехи и ее длительность.

Теперь о синфазных помехах. Этот тип помех возникает между землей и двумя выводами питающей сети, а потому их механизм и способы распространения отличаются от ранее рассмотренных дифференциальных помех, что требует отдельного исследования. Выключенный БП слева, нагруженный (600 Вт) справа:

Aerocool Strike-X 800

Thunderbolt PLUS 800W Gold

Обратите внимание на различающуюся кратность шкалы напряжений – для «Strike-X» это 200 мВ/деление, против 50 мВ/деление для «Thunderbolt».

Блок питания «Thunderbolt PLUS 800W Gold» и здесь доказал правдивость характеристики о крайне низком уровне помех. Даже без удаления «Y» конденсаторов входного фильтра уровень помехи на его выходах всего лишь 50 мВ, против 350 мВ у его конкурента. Это довольно интересный и, как ни странно, прогнозируемый результат.

HDD emulation

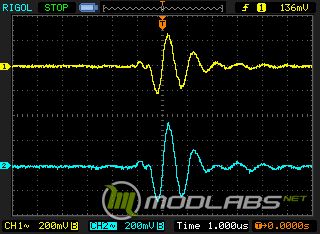

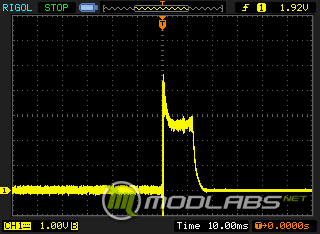

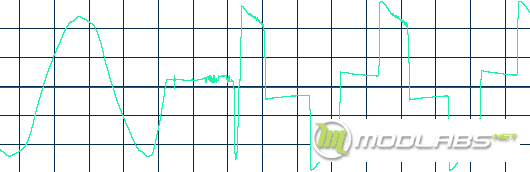

Это контрольный тест, который дублирует ранее проведенное тестирование. Но здесь есть одна особенность – наблюдение с помощью осциллографа позволяет рассмотреть мелкие подробности, скрытые довольно грубоватыми приборами блока нагрузок. Тест выполняет импульсную нагрузку по выходу 12 В разъема Molex, током 2 ампера и длительностью 1 мс. Нагрузки блока питания – равномерная по выходам, статическая, 600 Вт.

Aerocool Strike-X 800

Thunderbolt PLUS 800W Gold

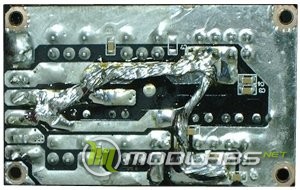

Нее, я не перепутал картинки, всё так и есть. Причем, картинка совершенно не совпадает с предыдущими данными тестирования. Ошибка? Вовсе нет, просто блок нагрузок 'видит' напряжение на свих выходах через RC фильтр с такими параметрами, какие обычно используют во входных LC фильтрах преобразователей, которые подключаются к блоку питания. Посмотрите на топологию преобразователей процессора и видеокарты, их цепи питания 12 вольт всегда начинаются с дросселя, за которым следует несколько конденсаторов. Хороший тест должен показывать именно то, что оказывает влияние на работоспособность питаемого оборудования, поэтому в блок нагрузок установлены дополнительные фильтры. Однако в данном случае никаких фильтров не ставилось, ведь в HDD отсутствуют крупногабаритные компоненты входного фильтра и сглаживать относительно длинные помехи они не способны.

Итак, блок питания «Thunderbolt PLUS 800W Gold» при импульсной нагрузке в 2 ампера дает снижение напряжения на 0.14 вольта. Попробую предположить, что если бы ток был больше, то и величина падения напряжения пропорционально возросла. Почему же у «Strike-X» нет такого безобразия, а здесь есть? Давайте попробуем разобраться. В блоке питания «Strike-X» цепь 12 вольт Molex подключается к общей шине 12 вольт непосредственно, а в «Thunderbolt» через дополнительный LC фильтр. Величина индуктивности около 1.5 мкГн, емкость 470 мкФ. На картинке присутствует ярко выраженный колебательный с частотой около 5 кГц. Если вычислить резонансную частоту контура L и C, то примерно 5 кГц и выйдет. Что до 'дикого' провала напряжения в начале переходного процесса величиной 0.14 вольта, то этот вопрос обязательно следует исследовать.

Ток короткого замыкания

Блок питания «Thunderbolt PLUS 800W Gold» не имеет разделения на каналы, вся его мощность может быть снята по любому выходу 12 вольт. Но это довольно большой ток и при коротком замыкании могут быть неприятные последствия, поэтому требуется дополнительный тест по данному вопросу.

Для получения короткого замыкания используется шлейф-удлинитель Molex, который подключается к самому дальнему разъему Molex блока питания и замыкается с помощью тумблера. Подробнее вопрос описан в предыдущей статье.

Слева 12 вольт, справа тест для выхода 5 вольт.

Aerocool Strike-X 800

Блок питания нагружен на 250 Вт.

Thunderbolt PLUS 800W Gold

Блок питания нагружен на 250 Вт.

|

Параметр |

Strike-X 800 |

Thunderbolt |

|

Ток КЗ канала 12 В, ампер |

100 |

120 |

|

Время выключения при КЗ канала 12 В, мс |

12 |

2 |

|

Ток КЗ канала 5 В, ампер |

60 |

65-30* |

|

Время выключения при КЗ канала 5 В, мс |

28 |

1.5 |

Примечание: (*) – бОльшая цифра вызвана разрядом сглаживающих конденсаторов, меньшая – ограничением по току.

Давайте поближе посмотрим на канал 5 вольт, очень уж непонятная вышла картинка.

Довольно странная форма тока, без пологой части. Но, если БП нормально работает, значит это просто "особенность реализации", бывает. То, что ток следует периодами – это нормально. Замыкание цепи осуществляется тумблером, а любое механическое устройство коммутации всегда создаст звон соединения (периодическое замыкание-размыкание небольшой продолжительности), который и наблюдается на картинке. Любое соединение даст подобный звон, поэтому тестирование с помощью тумблера достаточно корректно. К слову, подобное прерывистое замыкание более "болезнено" схемам защиты, чем устойчивое замыкание.

Доработки и изыскания

Для начала, стоит перечислить те недостатки, которые были обнаружены в блоке питания «Thunderbolt PLUS 800W Gold».

- Повышенный уровень пульсаций на канале 5 вольт;

- Большое падение напряжения на канале 12 вольт при импульсной нагрузке;

- Время работы при отсутствии сети порядка 0.015 секунды при любой мощности нагрузки блока питания;

- Низкая устойчивость к помехам в сети 220 вольт.

Не является недостатком, но хорошо бы рассмотреть удаление «Y» конденсаторов в входном фильтре. Подобная доработка, проведенная в блоке питания «Aerocool Strike-X 800», привела к уменьшению уровню синфазной помехи в два раза.

Повышенный уровень пульсаций на канале 5 вольт

Уровень пульсаций на выходе 5 В действительно слишком высок. Был бы это какой-нибудь "безродный" блок питания, то "ладно", но для элитной продукции подобное не приемлемо. Взглянем на уровень пульсаций и его частоту:

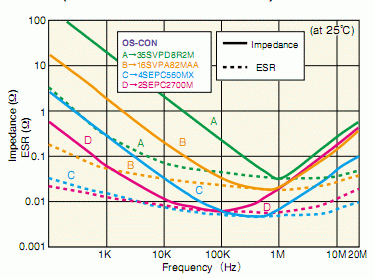

По выходу 12 В есть отдельные всплески небольшой амплитуды с периодом около 25 мкс (40кГц). На выходе 5 В положение дел хуже, пульсации большой амплитуды, явно выражены. По данной картинке трудно вычислить частоту колебаний, где-то 5-6 периодов в делении 10 мкс (500-600 кГц). Наиболее частыми причинами высокого уровня помех являются неудачная разводка шины «земля» (малая ширина или неудачная трассировка трасс) или повышенная индуктивность в цепи к фильтрующим конденсаторам. Вряд ли причина в трассировке, осмотр платы не выявил явных огрехов. Да и сам уровень помех слишком велик для такого вида дефекта. Давайте попробуем разобраться с конденсаторами. На выходе преобразователя канала 5 В (как и в канале 3.3 В) установлены три конденсатора 1500 мкФ 6.3 В серии SEPC. Из технической документации следует, что их ESR составляет 10 мОм. Импульсный ток дросселя вряд ли превышает 5 ампер, поэтому уровень пульсаций на выходе не должен превысить 5А*10мОм/3=16 мВ. На картинке уровень помех порядка 50 мВ. Цифры не совпадают, в чем же загвоздка? Поддельные конденсаторы? Давайте выпаяем один конденсатор и исследуем его импеданс в полосе частот 20 кГц – 1 МГц. Впрочем, зачем себя ограничивать только этим конденсатором?

Данные по электролитическим конденсаторам Sanyo и Teapo снимались не особо тщательно, поэтому их графики показаны пунктирной линией.

Что за ерунда, в документации OS-CON тщательно доказывается, будто их конденсаторы настолько хороши, что не требуют блокировочных керамических конденсаторов. Это клевета или нам попались поддельные конденсаторы? Почитаем рекламную продукцию OS-CON очень внимательно.

Про пунктирные графики следует сразу забыть, ESR никакого смысла не несет, главное импеданс. Все графики имеют форму буквы V – в низкочастотной части импеданс определяется номинальной емкостью конденсатора, потом следует насыщение, импеданс определяется только ESR (последовательным внутренним сопротивлением конденсатора). Если частота превышает критическую точку, то импеданс начинает возрастать и всё больше сказывается встроенная индуктивность конденсатора.