ОБЗОР

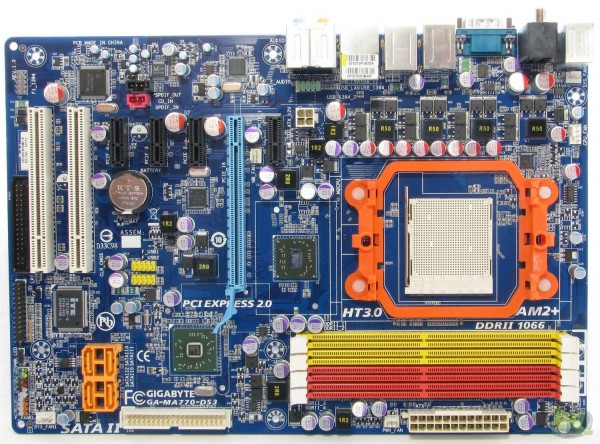

Gigabyte GA-MA770-DS3 rev. 1.0

Дата: 04/02/2011 17:44:35

Подписаться на комментарии по RSS

Очень странный ход придумали маркетологи из Gigabyte. Выпустили плату с названием GA-MA770-DS3. Южный мост SB600, четыре SATA, COM-порт на задней панели, одна микросхема БИОСа, сеть Realtek 8111В. Затем выходит плата с тем же самым названием, но уже ревизии 2.0. Она имеет южный мост SB700, шесть портов SATA, COM-порт с задней панели вытеснен двумя USB разъёмами (контакты COM-порта появились в левом нижнем углу платы) добавилась вторая микросхема БИОСа, сеть стала Realtek 8111C, изменилась разводка питания процессора и вся нижняя часть платы.

Так как ревизию платы в прайс-листах обычно не указывают, то можно предположить, что покупка сей платы была весьма увлекательна. Всё же странный ход...

Подробнее различия ревизий можно посмотреть на фотографиях Никса:

Rev 1.0 http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/86294_2245_draft.jpg

Rev 2.0 http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/72265_2245_draft.jpg

GA-MA770-DS3 rev. 1.0 поддерживает меньше процессоров, чем rev. 2.0, которая в свою очередь имеет улучшенную систему питания процессора. Плюс по два дополнительных SATA и USB разъёма, так что GA-MA770-DS3 rev. 2.0 определённо лучше. Но к сожалению досталась именно rev. 1.0.

Комплектация:

Ко мне попала только одна плата, но по другим обзорам видно, что комплект поставки вполне обычный для плат подобного бюджетного назначения. Коробка, мануал, диск с драйверами, заглушка I/O, один IDE, один FDD и два SATA.

Спецификации:

Процессор

- AM2+ / AM2 поддерживаемые процессоры: AMD Phenom™FX/ AMD Phenom™/ AMD Athlon™ 64 FX/AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core/AMD Athlon™ 64/AMD Sempron™

- Чипсет

- AMD 770

- AMD SB600

- Сеть Realtek 8111B (10/100/1000 Mbit)

- Звук 8-канальный аудио кодек Realtek ALC888

Память

- 4 x 1.8V DDR2 DIMM слота с поддержкой до 16 Гб памяти

- Двухканальная архитектура памяти

- Поддержка памяти ECC

- Поддержка памяти DDR2 1066*/800/667 МГц

Слоты расширения

- 1 x PCI Express x16 2.0

- 4 x PCI Express x1

- 2 x PCI

Внутренние разъемы ввода/вывода

- 1 x LPT

- 2 разъема system fan

- 4 x SATA 3Gb/s

- 1 x IEEE 1394a

- 1 x FDD

- 2 x USB 2.0/1.1

- 1 x CD in

- 24-контактный ATX

- 4-контактный ATX 12V

- 1 x SPDIF out

- 5 разъемов для вентилятора

- 1 x IDE

- 1 x SPDIF in

Задняя панель

- 6 x USB 2.0/1.1

- 2 x IEEE 1394a

- 1 x COM

- PS/2 Клавиатура/Мышь

- 6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)

- 1 x SPDIF out (коаксиальный)

- SPDIF выход (оптический)

Форм фактор

- ATX

- 305мм х 210мм

Драйверы можно взять здесь.

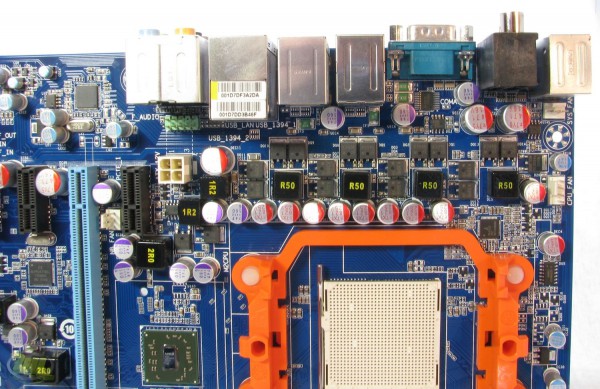

Как говорится взяв плату в руки :)

Обычный для Gigabyte тёмно-синий цвет текстолита.

Радиаторы с северного и южного моста сняты. О них ниже.

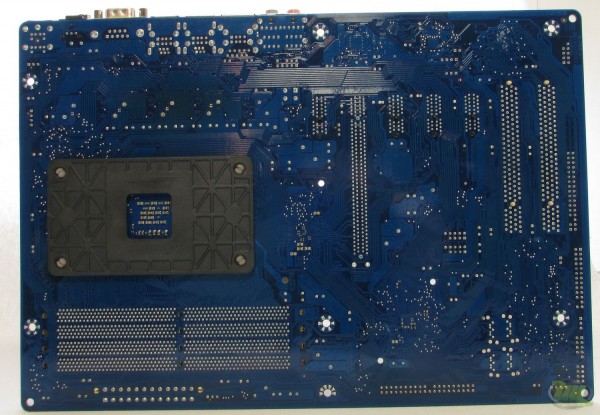

Задняя сторона. Никаких распаянных элементов, за исключением мелких SMD-конденсаторов в районе процессора и чипсета. Привлекает внимание тёмное пятно от перегрева в районе мосфетов питания процессора. Об этом ниже.

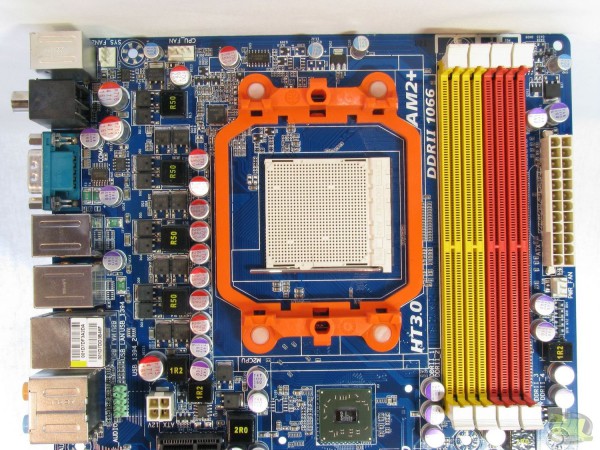

Вокруг околосокетного пространства достаточно места для установки массивных кулеров. Радиатор чипсета низкий, конденсаторы не мешаются. Четыре слота DDR2 памяти. Для двухканального режима работы память необходимо устанавливать в слоты одинакового цвета. Справа от них 24-контактный разъём питания. Лучшее для него место. Зато разъём 12В питания процессора расположен не очень удачно, в центре платы.

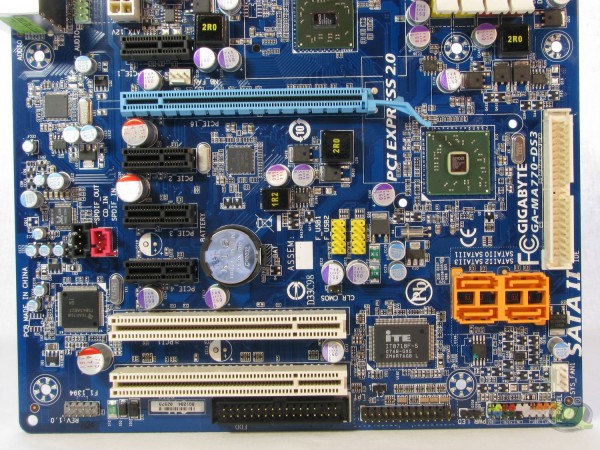

В нижней части также неприятно удивило наличие всего двух слотов PCI при наличии до сих пор малоиспользуемых четырёх PCI-E1. Соотношение три PCI и три PCI-E1 было бы удачнее. Зато справа от PCI-E16 разъёма ничего не мешает установке длинных видеокарт. Порты FDD, IDE и SATA также расположены достаточно удобно. Придраться разве что можно к дополнительным разъёмам USB, расположенным почти в середине платы.

Не очень удобно располагаются средства обнуления БИОСа - батарейка и джампер очистки CMOS, но во время тестирования пользоваться ими не понадобилось. При переразгоне не требовалось даже отключать питание, спустя некоторое время материнка сама загружалась с дефолтными настройками.

Из приятных мелочей можно выделить полное отсутствие электролитических конденсаторов, только твердотельные, также наличие пяти разъёмов для вентиляторов и отмеченные разными цветами контакты для кнопок и светодиодов с морды корпуса.

Питание процессора четырёхфазное.

Задняя панель:

Все разъёмы описаны в спецификации.

Функциональные элементы:

Чипсет.

Северный мост - AMD 770

Южный мост – AMD SB600.

Микросхема тактового генератора 9LPRS477BKL

Имеет поддержку в бесплатной версии SetFSB.

Контроллер Realtek RTL8111B отвечает за работу Ethernet

Звуковой кодек - 8-канальный ALC888.

Поддержку FireWire обеспечивает контроллер TSB43AB23.

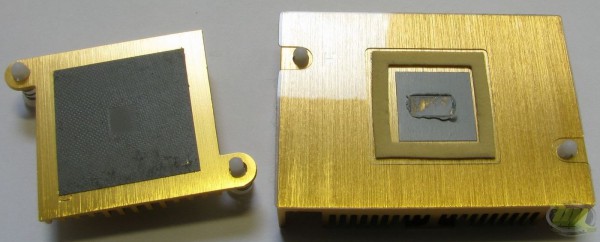

Охлаждение.

И северный и южный мост пассивно охлаждают два аллюминевых радиатора:

На радиаторе северного термопаста, на южном термопрокладка. Заменил на Arctic Cooling MX-2 и КПТ-8 соответственно.

Перегрев элементов питания процессора.

Данная материнская плата трудится в офисе целый день и юзер постоянно жаловался, что копм с ней перезагружается. Замена термопасты и отключение Smart Fan не дало нужный эффект. Во время тестирования GA-MA770-DS3 я случайно докоснулся до мосфетов в цепи питания процессора. Даже в простое они были очень горячие. Только потом обратил внимание на потемневший текстолит на обратной стороне.

Приклеил суперклеем к корпусу USB и FireWire разъёмов 60мм вентилятор, так чтобы он был точно над мосфетами. Проблема устранилась.

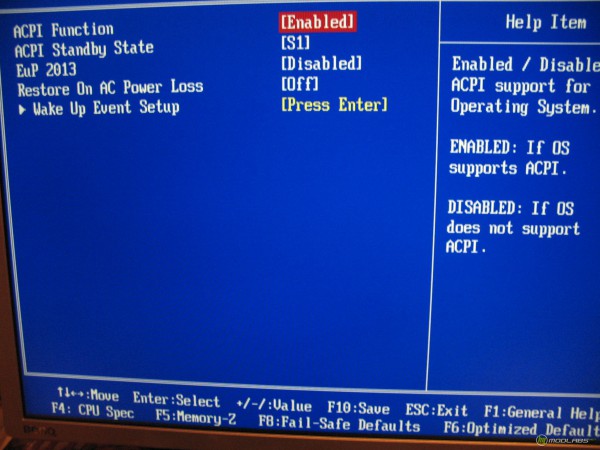

Возможности БИОС.

С помощью Gigabyte @BIOS была залита последняя доступная прошивка F8f.

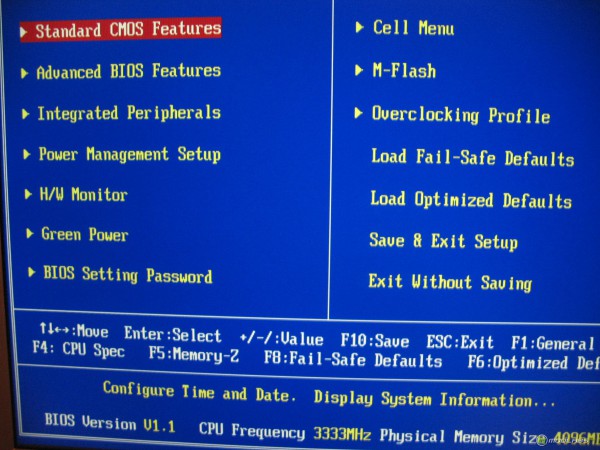

BIOS выполнен на коде от Award.

Наиболее интересные с точки зрения оверклокинга настройки расположены в разделе M.I.T. (MB Intelligen Tweaker)

Здесь можно изменить множитель, частоту шины, частоту слота PCIE16, делители частоты HT Link, делители памяти, конфигурацию таймингов и напряжения.

Раздел с частотой и таймингами памяти:

Напряжения:

| Номинал, В | Макс., В | Шаг, В | |

| CPU | 0.8 | 1.65 | 0.025 |

| DDR2 | 1.8 | 2.175 | 0.025 |

| NB | 1.2 | 1,575 | 0.025 |

| SB | 1.1 | 1.475 | 0.025 |

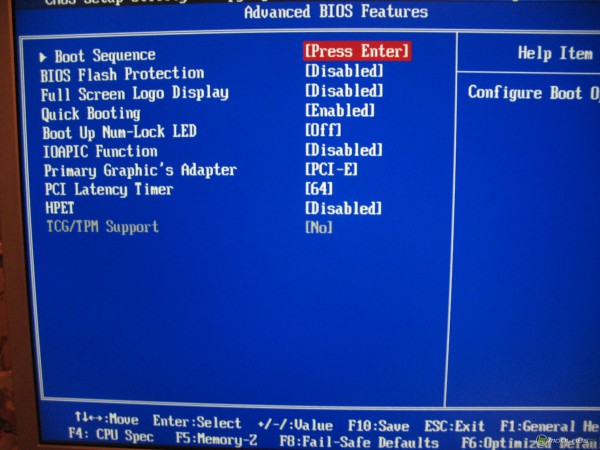

В разделе Advanced BIOS Features можно отключить виртуализацию и технологию Cool&Quiet.

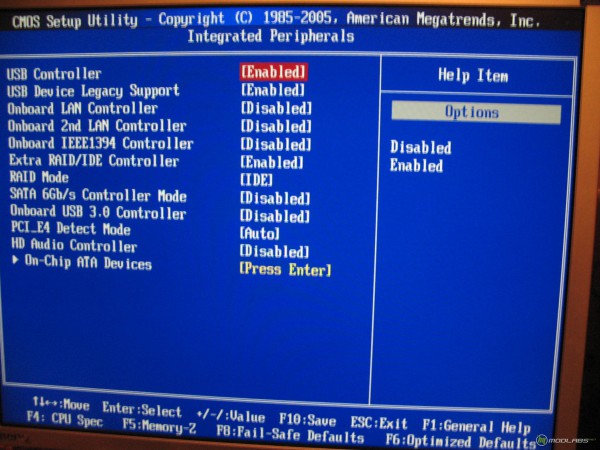

Раздел Integrated Peripherals. Здесь можно отключить ненужные не только для разгона, но и для повседневной жизни фишки.

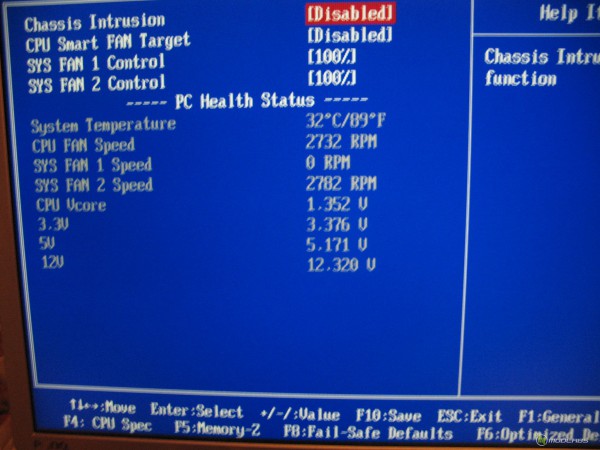

Раздел PC Health Status. Мониторинг напряжений, температур и оборотов. Также можно настроить функции контроля оборотов вентиляторов в зависимости от температуры. Я использовал водяное охлаждение, так что всё отключено.

Тестирование.

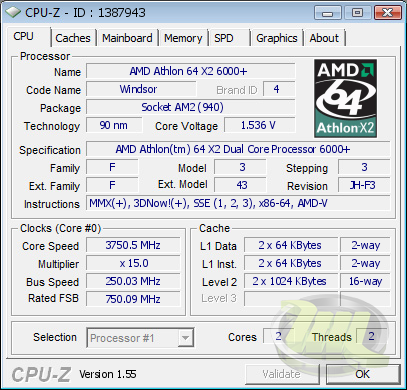

Собственно кроме поиска максимальной шины никакого тестирования больше и не проводилось. Также попробовал на максимальный разгон процессор AMD Athlon 64 6000+ X2.

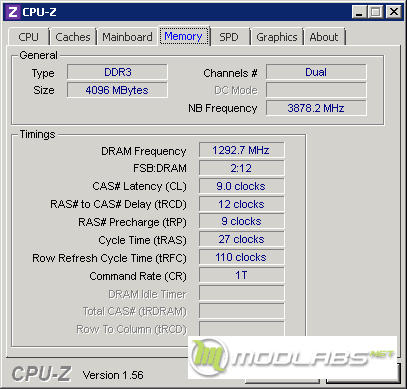

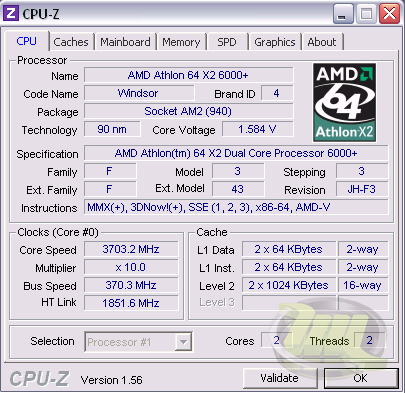

Вот что показывала про Gigabyte GA-MA770-DS3 rev. 1.0 утилита CPU-Z:

Процессор:

Охлаждением процессора занимался ватерблок Promodz CPU V3, помпа L20 и вода температурой 10 градусов.

Максимальный разгон процессора при использовании водяного охлаждения составил 3750 МГц при напряжении 1.55В. Установка меньших множителей и большей шины на улучшение разгона не повлияла.

Максимальная шина, при которой мог пройти тест SP1M составила 370 МГц. Напряжение на северном мосту было 1.4В, на южном 1.3В.

Выводы:

Приятный для оверклокинга БИОС. Поддержка почти всех процессоров АМД под сокеты AM2+. Шины 370 хватит для разгона большинства процессоров.

Что понравилось:

-адекватный БИОС

-неплохие возможности разгона для продукта такого класса

-все конденсаторы твердотельные

-два четырёхпиновых и три трёхпиновых разъёма для вентиляторов.

-два порта FireWire + один на плате (подключается отдельной планкой)

-присутствие "старых" разъёмов - FDD, COM, LPT (подключается отдельной планкой)

Что не понравилось:

-полная ерунда с названием плат. Совершенно разные платы отличаются только ревизией.

-всего два слота PCI. Даже в 2011 году интерфейс PCI-Ex1 не так актуален, а на данной плате их четыре штуки.

-неудобное расположение четырёхпинового разъёма питания процессора в центре платы.

-дополнительные ЮСБ разъёмы также почти посередине.

-высокий нагрев элементов питания процессора (возможно глюк конкретного экземпляра).

ga ma770 ds3, gigabyte ga ma770 ds3, драйвер ga ma770 ds3, ga ma770 ds3 rev 1.0, ga ma770 ds3 rev 2.0

Встречаем Sandy Bridge: обзор MSI P67A-GD55 и Intel Core i5 2500

Метки: Intel Core i5 2500 | MSI P67A-GD55 | Sandy Bridge | обзор

Дата: 05/01/2011 00:46:09

Подписаться на комментарии по RSS

Предисловие

Если Вы в состоянии прочитать этот текст, то наверняка можете осознать, что сегодня наступило 5 января. Эта дата в сердцах мирового ИТ-сообщества должна бы надолго оставить приятный след, ведь именно сегодня, спустя 5 лет разработок, корпорация Intel представляет замену семейству Westmere под названием Sandy Bridge, речь о котором и пойдет ниже.

Микроархитектура Sandy Bridge

Принцип увеличения интеграции и качественного, а не количественного, улучшения находит свое продолжение и в этот раз. Это тот же 64-битный 4-ядерный процессор, но выполненный уже полностью в рамках 32-нм технологического процесса на монолитном кристалле с поддержкой симуляции многопоточности, знакомой как Hyper-threading (HT). Реалии прогресса оказались таковы, что коммутация компонентов шинами с перекрёстной топологией стала "узким горлышком". На смену QPI пришла до 4х раз более быстрая 256-битная кольцевая шина Ring Interconnect. Она соединяет четыре ядра, кэш последнего уровня, графическое ядро и блок системного агента, через четыре 32-байтных кольца: шины данных, запросов, подтверждения и мониторинга. Обработка запросов прямо зависит от тактовой частоты ядер. Процессоры обладают кэш-памятью первого уровня объёмом 64 Кбайт (32 Кбайт для инструкций и 32 Кбайт для данных) и кэшем L2 объёмом 256 Кбайт. До 8 Мбайт кэша третьего уровня распределяются не только на графическую систему, но и на блок Uncore, название которого теперь системный агент. Помимо реализации мульти-медиа обработки с поддержкой одновременного аппаратного кодирования, декодирования видео высокой четкости в форматах MPEG2, VC1, AVC и вывода изображения через Display Port разрешением до 2560 x 1600 точек, двухканального контроллера памяти DDR3 с поддержкой 1600 МГц модулей(в настольном варианте 1333 МГц) с максимальным объемом в 32 ГБ и контроллера питания, шин PCI-E x16 2.0 и DMI, в нем размещен специальный трассировочный механизм для предотвращения конфликта доступа. Это обосновано особенностью работы L3 кэша разделением на 4 сегмента с независимыми контроллерами. Они отдают половину своей шины для доступа кольцевой шины данных, а другую на взаимодействие с системным агентом, например, на предмет неудачных обращений, контроля межкомпонентного обмена данными и некэшируемых обращений. Такая схема позволяет значительно снизить латентность работы практически всех модулей, включая графическую систему, путем снижения частоты обращения к оперативной памяти.

Одной из наиболее значимых нововведений является появление кэша микроопераций L0, при сверке с которым инструкции могут загружаться в обход декодеров. А список всех этих инструкций теперь хранится в отдельном регистровом файле. Благодаря этому буферу переупорядочивания не нужно их физически перемещать, а достаточно просто ссылаться на них

Помимо наличия привычных инструкций для увеличения скорости кодирования и декодирования алгоритмом блочного шифрования Advanced Encryption Standard (AES), шифрования RSA и SHA, набора виртуализации Virtualization Machine Extensions (VMX) под фирменным названием VT-d, появилось расширение системы команд Advanced Vector Extensions. Набор призван увеличить производительность операций поддержкой векторных регистров SIMD размером до 256 бит, ослаблением требования выравнивая данных для операндов SIMD и увеличением эффективности обработки двухоперандных инструкций XMM, которые теперь могут обрабатываться в трёхоперандном виде без модификации регистров-источников, но с отдельным регистром для результата. Увеличение производительности в микрооперациях SIMD, целочисленных, с плавающей запятой обязано и повышению точности работы блоков предсказаний ветвлений, благодаря буферам удвоенной ёмкости с историей команд и результатами ветвления.

Помимо наличия привычных инструкций для увеличения скорости кодирования и декодирования алгоритмом блочного шифрования Advanced Encryption Standard (AES), шифрования RSA и SHA, набора виртуализации Virtualization Machine Extensions (VMX) под фирменным названием VT-d, появилось расширение системы команд Advanced Vector Extensions. Набор призван увеличить производительность операций поддержкой векторных регистров SIMD размером до 256 бит, ослаблением требования выравнивая данных для операндов SIMD и увеличением эффективности обработки двухоперандных инструкций XMM, которые теперь могут обрабатываться в трёхоперандном виде без модификации регистров-источников, но с отдельным регистром для результата. Увеличение производительности в микрооперациях SIMD, целочисленных, с плавающей запятой обязано и повышению точности работы блоков предсказаний ветвлений, благодаря буферам удвоенной ёмкости с историей команд и результатами ветвления.

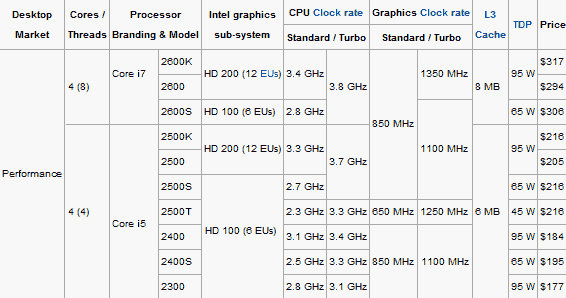

Концепция динамического изменения частоты и напряжений технологиями Turbo-boost и EIST максимально доработаны. Режим экономии энергии предполагает даже кольцевая шина, а для незадействованных компонентов предусмотрены агрессивные режимы отключения. Теперь на срок увеличения производительности должны влиять температурные показатели, которые обрабатываются не с помощью программного драйвера, а аппаратно. Поддаваться такому заводскому разгону сможет и интегрированная видеосистема уровня Intel HD Graphics 200/100 с 12 и 6 исполнительными шейдерными модулями (EU) соответственно. В топовых моделях мобильных процессоров ее рабочие частоты могут увеличиваться вдвое, с 650 МГц до 1300 МГц. Основной упор при усовершенствовании видеоподсистемы был сделан на самый массовый рынок которому необходима поддержка Blu-ray 3D-графики и улучшение показателей энергоэффективности. Производительность, по сравнению с предыдущими 45 нм ядрами Clarkdale/Arrandale, увеличена вдвое, а прирост в сложных вычислениях (синус, косинус, извлечение квадратного корня и т.п.) достигает двадцати раз. Перечень технологий 3D приложений, за исключением введения поддержки DirectX 10.1 и 4xMSAA рендера, остался тот же. Для лучшего воспроизведения видео добавлена поддержка детектирования деинтерлейсинга, фильтрации шумов, возможность повышения детализации и улучшенная передача телесных тонов.

Общие характеристики платформы

Список анонсируемых решений всех линеек: Core i5, Core i7, Core i7 Extreme, включая образцы для мобильной платформы Huron River, с техническими подробностями выглядит так:

Помимо знакомых, ориентированных на мультимедийные системы, энергоэффективных S-процессоров с низкими частотами в обычном режиме и высокими в режиме Turbo, появилось еще пару новых суффиксов, которые обозначают принадлежность процессора к той или иной особенности:

K - процессоры с разблокированными множителями для оверклокинга;

E - младшие процессоры в линейке.

Кстати, первые серверные образцы SandyBridge-EP схожей микроархитектуры в самых дорогих вариантах будут обладать поддержкой большего числа каналов оперативной памяти, а также как минимум восьмью ядрами, увеличенным кэшем L3 и наличием PCI-Express 3.0 с пропускной способностью 8 ГТ/с. По заявлению представителей Intel, в последующем, число ядер быстро может быть увеличено до 20. Для корпоративного рынка предусмотрена функция дистанционного отключения системы в рамках технологии vPro.

Материнские платы основаны, конечно, на новом процессорном разъеме LGA 1155 и наборе логик Intel семейства Cougar Point. Первыми появятся P67 без поддержки интегрированного видеоядра и H67. Вслед за ними во втором квартале 2011 года - H61 офисной направленности и Z68, предположительно с иной реализацией тактового генератора для большего разгона. Все материнские платы будут поддерживать новый стандарт оперативной памяти JEDEC PC3L с заниженным напряжением питания 1,35 В. Конкуренция, порой, вынуждает делать уступки и на этой платформе NVIDIA легализировала работу SLI. Разумеется, CrossFire X так же поддерживается. Начало конца эры PCI слотов знаменует отказ от их поддержки чипсетами Intel. Как минимум два порта SATA 3.0 на топовых чипсетах будут реализованы без сторонних контролеров. H61 офисной направленности обойдется десятью USB 2.0 и четырьмя обычными SATA 2.0 портами без возможности организации RAID-массивов. USB 3.0 предполагает соперничество с разработкой Intel Light Peak, так что без ставших уже популярными контроллеров NEC не обойтись.

Обзор MSI P67A-GD55

Подробно познакомиться с новой платформой нам поможет материнская плата среднего ценового диапазона MSI P67A-GD55. Беглый осмотр коробки дает понять, что она отвечает внутреннему стандарту MilitaryClass II. В его спецификацию входит использование исключительно твердотельных конденсаторов, а в цепи питания процессоров дорогих полимерных с танталовыми сердечниками (Hi-C CAP), катушек SFC (Super Ferrite Choke), которые могут автоматически переключаться между режимами с высокой производительностью и с высокой эффективностью в зависимости от нагрузки. В данном случае на питание процессорных ядер приходится суммарная емкость в 5640 мкФ. Остальные преимущества, которые хотели отметить маркетологи - наличие четырех портов USB 3.0, двух SATA 3.0. и поддержки фирменной технологии разгона OC Genie II.

Комплект поставки включает:

- заглушка на заднюю панель;

- четыре кабеля SATA 3.0;

- переходник питания для SATA-устройств;

- набор переходников M-Connector;

- длинный мост SLI;

- DVD с драйверами и программным обеспечением для системной платы;

- руководства по программам и материнской платы;

- буклет по сборке ПК.

Техническая спецификация MSI P67A-GD55:

Радует отсутствие экономии производителя на вопросах долговечности и устойчивости работы продуктов разного ценового диапазона. В большинстве случаев снижение стоимости возможно только за счет уменьшения избыточной функциональности. Данная материнская плата тому яркое подтверждение.

Наличие регуляторов питания Renesas R2J20652 позволяет обоснованно снизить количество фаз питания процессора до схемы 6+1, при этом, для большей гибкости системы, предусмотрено отключение 5 фаз. Также необходимо отметить, что подсистема питания построена с использованием фирменной технологии DrMOS.

Эргономичность платы очень хорошая. Слоты оперативной памяти не перекрываются видеокартой, разъемы питания находятся возле креплений печатной платы (не будет прогиба при чрезмерном давлении), слоты PCI-Ex16 размещены на расстоянии позволяющем использовать трех-слотовые видеокарты, любители экстремального разгона оценят простую возможность снимать крепление процессора для организации лучшей тепло- и гидроизоляции при экстремальном охлаждении. И конечно же нельзя не отметить традицию использование качественные Socket производства LOTES, ведь именно из-за экономии на этом элементе после анонса платформы 1156, многие производители поплатились большим количеством брака материнских плат из-за подгорания ножек процессора (на относительно невысоких вольтажах). На обратной стороне печатной платы нет мелких элементов, которые могут быть повреждены при сборке. Имеются кнопки включения, перезагрузки, сброса настроек, и заветная для новичков единственная кнопка моментального разгона платформы OC Genie II.

Для более продвинутых в этом плане имеется набор контрольных точек для мониторинга основных напряжений (cpu, cpu vtt, cpu sa, ddr, pch). Все радиаторы системы охлаждения надежно крепятся болтами.

Используемый новейший звуковой кодек RealTek ALC892 теперь может одновременно выводить стерео и 7.1-канальный звук, но делает это так же плохо, как и предшественники.

Все материнские платы MSI на чипсетах P67 и H67 будут располагать UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Это современная замена BIOS без жесткой аппаратной привязки и соответственно со своей собственной моделью драйверов и поддержкой служб и интерфейсов. На деле UEFI представляет собой простую операционную систему с удобным интерфейсом и поддержкой манипуляторов.

В корневом меню современной версии MSI Click BIOS можно увидеть 5 основных раздела. В первом можно выбрать режим работы фаз питания и их световую индикацию. В папке утилиты находятся приложения для тестирования стабильности оперативной памяти и меню выбора загрузочного изображения. Там же доступно онлайн-обновления версии UEFI и резервирования данных в образ диска, но только при условии наличия фирменного DVD в приводе. Это же условие действует и для игр. Далее следует меню разгона со всеми необходимыми настройками включая выбор количества активных ядер процессора, режима работы технологий EIST, Turbo и сохранение настроек в профили. Предельные значения доступных напряжений в этой версии таковы:

Заканчивают список сервисные меню. В них производится настройка времени, работы периферийных устройств, мониторинг системы, ручное обновление UEFI и многое другое.

Фирменные утилиты для среды операционной системы состоят из Control Center, основная полезность которой выбор напряжений и таймингов, жизненно необходимых при подборе настроек для максимального увеличения производительности, Super-Charger для увеличения силы тока при зарядке продуктов Apple, и Live Update 5 - максимально расширенная форма простого обновления драйверов системы. Отдельной горой стоит Winki III. Это урезанная в функциональности суб-операционная система разработанная на платформе Linux для использования типичных задач, как веб-серфинг, skype, просмотр фото и обмен сообщениями.

Без манипуляций с поднятием напряжения предоставленный процессор Core i5 2500 инженерной версии с частотой 3,33 ГГц легко преодолел максимальную отметку в 4,1 ГГц. Этим фактом обязаны сырой версии UEFI, который некорректно распознает модель процессора. На текущем этапе усовершенствования множители Turbo имелись в пределах от 37 до 57. Значений ниже стандартных, как понимаете, пока нет, что вызывает трудности с даунклокингом. Другого простого способа до анонса набора логики Z68 не предполагается. Отследить частоту каждого из ядер в режиме Turbo не удалось, на основе наличия ступенчатости выбора множителей в UEFI, показаний утилит можно сделать предположение, что одновременная работа всех ядер на максимальном множителе пока не предусмотрена. С выключенным контролем питания система не стартовала в режиме разгона. Этим же иногда заканчивались и перезагрузки, но, разумеется, все это можно списать огрехи UEFI и быть вполне уверенным что в продажу поступят более «отзывчивые» продукты.

На момент написания обзора цена продукта не известна. Как заключение по материнской плате MSI P67A-GD55, можно сказать, что она заслуживает внимание потребителей, предоставляя достаточный и актуальный набор функций и одну из лучшей на сегодняшний день технической реализации, обеспечивающую максимальную долговечность.

Тестирование

Конфигурация тестового стенда:

- Процессор: Intel Core i5 2500 ES

- Материнская плата: MSI P67A-GD55, (BIOS v.152)

- Оперативная память: 2 х 2048 Мбайт Kingston KHX1600C8D3K2/4GX @2133 МГц CL9

- Твердотельный накопитель: OCZ SSD2-1VTX30G 1.6

- Блок питания: Enermax Galaxy EGX1000EWL

- Операционная система: Windows 7 build 7600 RTMx64

Для наглядности эффективности платформы было выбрано 4 варианта тестирования:

Для каждого из вариантов мы измерили с помощью EVEREST скорость работы памяти и кешей всех уровней (чтение/запись, копирование, латентность):

Основываясь на ценах в прайс-листах на момент написания обзора, в роли потенциальных конкурентов могут выступать процессоры Core i7-870 (от самой Intel), а со стороны AMD - Phenom II X6 1100T Black Edition.

Взглянем на результаты тестов:

Нельзя обходить стороной факт роста популярности распределительных вычислений, поэтому процессор был протестирован и в клиенте Folding@Home WinSMP 6.30. На задании p6025, PPD с учетом бонуса составляет 12100 очков, а в разгоне - 14100.

В принципе результаты более чем предсказуемые. Не самый быстрый процессор средней линейки компании оказывается быстрее топового шестиядерного процессора AMD, за исключением оптимизированного под многопоточность Cinebench. Но и там отставание составляет всего 7%. На фоне i7-870, Sandy Bridge из более медленной линейки оказывается так же предпочтительней.

Заключение

Как уже известно из презентаций Intel, процессоры Sandy Bridge будут актуальны на первичном рынке всего один год. Ведь последующее семейство Ivy Bridge, на более холодном 22 нм техпроцессе, не имеет технических преград для значительного увеличения частот, которые могут предоставить обычным пользователям прирост в скорости сравнимый даже с переходом на полностью новую архитектуру. А более быстрая встроенная графика с поддержкой DirectX 11 будет восприниматься уже в качестве приятного дополнения, а не основой побуждения со стороны маркетологов.

Тяжело придумать весомую мотивацию, которая заставит людей в срочном порядке сменить платформу поколения Nehalem/Westmere. Компьютеры на основе LGA 1156 не отличаются ничем, кроме меньшей скорости и большего энергопотребления. Гонящиеся за новинками нестесненные в средствах геймеры по-прежнему остаются с LGA 1366, ожидая LGA 2011 c поддержкой четырех каналов памяти, вместо трех. Но кого это интересует? Количество причин пойти и купить Sandy Bridge, нисколько не взирая на стоимость, навязанную ценовой политикой Intel из года в год, более чем достаточно для безоговорочного успеха платформы. Тут и потенциальные 65% обладателей настольных процессоров с сокетом 775, которым пора уже выходить из строя, и ранее обделенные вниманием будущие владельцы мощных и производительных HTPC (но только если Intel реализует ноутбучную схему гибридной графики с горячим подключением сил сторонней видеокарты для ресурсоемких приложений, будь-то Photoshop или игры). А вот с успехом Huron River все более однозначно. Ведь если менять ноутбук - то менять каждый раз при анонсе новой платформы, тем более, настолько революционной

В день сегодняшнего анонса новой платформы в украинской розничной продаже (по данным hotline.ua) замечены следующие цены на новые материнские платы:

- MSI P67A-GD55 - средняя цена 1496 грн. / (диапазон )1376 – 1702 грн.

- ASUS P8P67 PRO - средняя цена 1630 грн. / (диапазон )1614 – 1646 грн.

- Gigabyte GA-P67A-UD4 - средняя цена 1659 грн. / (диапазон )1588 – 1850 грн.

Обзор двухканального комплекта памяти Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200

Метки: Kingmax | Nano | обзор | память | тест

Дата: 18/11/2010 14:18:42

Подписаться на комментарии по RSS

Предисловие

Несколько месяцев назад мной был протестирован комплект памяти Hercules производства компании Kingmax, о чем Вы могли прочитать в статье "Обзор двухканального комплекта памяти Kingmax Hercules DDR3-2200". Осенью этого года Kingmax представила обновленную модель Hercules, произведенную с использованием технологии NANO Thermal Dissipation Tech (TDT). Во многом эти комплекты похожи: они работают на частоте 2200 МГц, рассчитаны на использование с материнскими платами на чипсете Intel P55 для платформы Socket 1156, используют одинаковую печатную плату и микросхемы памяти. Поэтому сначала я советую ознакомиться с обзором старой модели, если вы этого еще не сделали.

Основное отличие новой модели Hercules Nano TDT в отсутствии металлических радиаторов. Их функцию выполняет специальное покрытие из кремния и графита (adopt nano-size silicon and diamond like carbon compound) на микросхемах памяти. По заявлению производителя, использование такого покрытия улучшает передачу тепла в воздух на 10%, что дает выигрыш в три градуса по сравнению с традиционными металлическими радиаторами и шесть градусов по сравнению с модулями памяти без радиаторов. Но для эффективного отвода тепла необходимо чтобы в корпусе были правильно организованы потоки воздуха. Так ли это на самом деле мы еще проверим, а пока можете посмотреть видео, рассказывающее про технологию Nano TDT.

Характеристики Kingmax FLKE86F-B8KJAA DDR3-2200

Основные характеристики старого и обновленного комплектов Kingmax Hercules перечислены в таблице:

|

|

Kingmax Hercules Nano TDT |

Kingmax Hercules |

|

Маркировка (part number) |

FLKE86F-B8KJAA |

FLKE85F-B8KJA |

|

Объём |

2x2048 Mb |

|

|

Тип памяти |

240-pin DDR3 Unbuffered DIMM |

|

|

Поддержка ECC |

Нет |

|

|

Рейтинг |

DDR3-2200 / PC3-17600 |

|

|

Частота |

2200 МГц |

|

|

Тайминги |

10-10-10-30 |

|

|

Напряжение |

1.50V - 1.80V |

1.50V - 1.70V |

|

Профиль XMP |

Есть |

|

|

Цена |

n/a* |

$220 |

* Нет ни одного предложения данной памяти на price.ru на момент написания статьи

Отличие только в диапазоне рабочих напряжений – у нового комплекта он увеличен до 1.80V.

В SPD модулей прописана следующая информация:

Память поддерживает профили XMP, в котором помимо номинального режима работы указаны еще четыре сочетания частот и таймингов:

- 2200 МГц 10-10-10-30 1.60V;

- 2000 МГц 9-9-9-27 1.60V;

- 1776 МГц 8-8-8-24 1.60V;

- 1554 МГц 7-7-7-21 1.60V;

- 1332 МГц 6-6-6-18 1.60V;

В XPM профиле у новой памяти также только одно отличие и оно тоже связанно с напряжением, которое было понижено с 1.65V до 1.60V.

Дамп SPD, полученный при помощи программы SPDTool v0.6.3, можно скачать из файлового архива.

Упаковка и внешний вид

Вместо большой черной коробки память теперь поставляется в синей картонной коробке с прозрачным окошком и размерами 180x140x14-мм:

На обратной стороне перечислены основные характеристики памяти на английском языке:

Если открыть верхнюю крышку, через прозрачное окно можно увидеть модули памяти, лежащие внутри плотного белого пористого материала:

А так же кратное описание технологии Nano TDT и мифического персонажа Hercules:

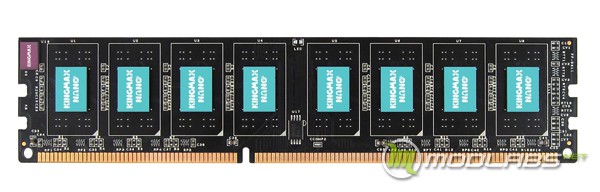

На каждый модуль установлено по восемь микросхем памяти с каждой стороны:

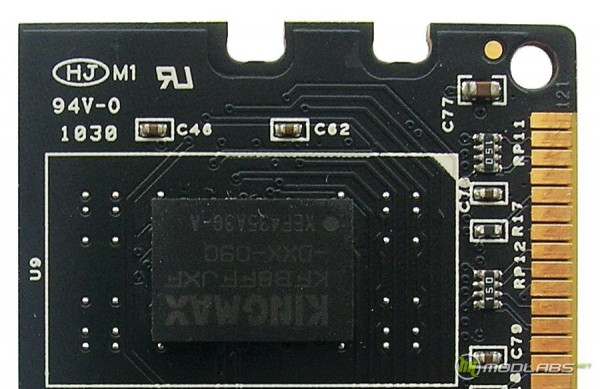

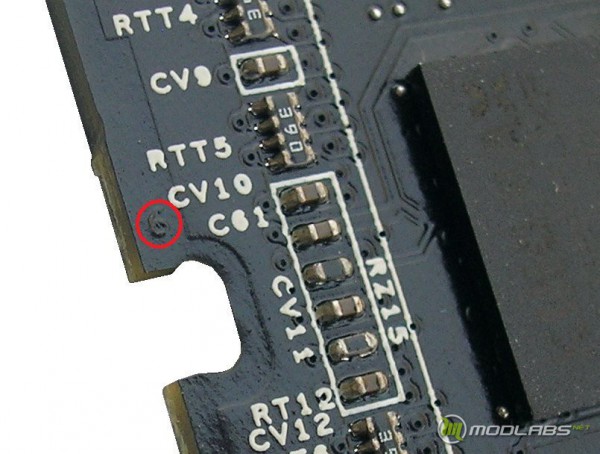

Из видимых отличий у обновленного комплекта Hercules - только черный цвет текстолита, вместо зелёного. Но сама PCB та же самая – HJ M1:

С такой же фирменной наклейкой Kingmax:

И шестью слоями PCB:

И микросхемой SPD:

Микросхемы памяти перемаркированы как Kingmax KFB8FFJXF-DXX-09C (отличие новой маркировки только в последней букве "C" вместо "Z"):

Их производитель – все тот же Powerchip Semiconductor Corporation (PSC), а значит и по разгонному потенциалу Kingmax Hercules Nano TDT не должен сильно отличатся от старого комплекта.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Для тестирования был использован открытый тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7-860 B1 (Lynnfield);

- Материнская плата: MSI Big Bang Trinergy, Intel P55, BIOS 1.4;

- Память: Kingmax Hercules Nano TDT FLKE86F-B8KJAA DDR3-2200;

- Видеокарта: Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, 1024 Mb, PCI-E;

- Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Gb;

- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W;

- Охлаждение процессора: Glacial Tech F101 PWM;

- Термоинтерфейс: Arctic Silver Ceramique.

Для разогрева и проверки стабильности работы памяти использовалась программа MemTest86+ v4.10 (не менее четырех проходов теста #5). Что бы контролер памяти в процессоре не препятствовал раскрытию потенциала памяти, напряжение CPU VTT на время тестов устанавливалось равным 1.40V. Тайминг B2B-CAS Delay устанавливался в положение Disabled, то есть был равен нулю (для всех частот). Тайминг Command Rate всегда устанавливался в 1T.

Часть второстепенных таймингов устанавливалась вручную на значения, которые были указаны в профиле XMP для 2200 МГц:

- tRFC =110;

- tWR = 13;

- tWTR = 7;

- tRRD = 6;

- tRTP = 7;

- tFAW = 20;

Их можно было подобрать вручную, но цель данного тестирования – выяснить потолок по частоте, а не оптимизировать производительность.

Данная память по умолчанию имеет "ровные" первичные тайминги (10-10-10). С ними она была протестирована только для того, чтобы узнать запас по разгону без изменения таймингов. Но оптимальным для микросхем производства PSC следует считать установку тайминга RAS# to CAS# Delay (tRCD) на 3 единицы выше, чем CAS Latency (tCL) и RAS# Precharge (tRP). Так же они требуют достаточно высокого Cycle Time (tRAS) – на уровне 24…27. То есть для них оптимальны сочетания типа 6-9-6-24, 7-10-7-27, 8-11-8-27, 9-12-9-27 и т.п.

Напряжение на памяти устанавливалось на уровне 1.55V, 1.65V, 1.80V и 1.85V. При тестировании с напряжениями 1.80V и 1.85V для обдува памяти устанавливался 120-мм вентилятор Cooler Master A12025-12CB-5BN-L1.

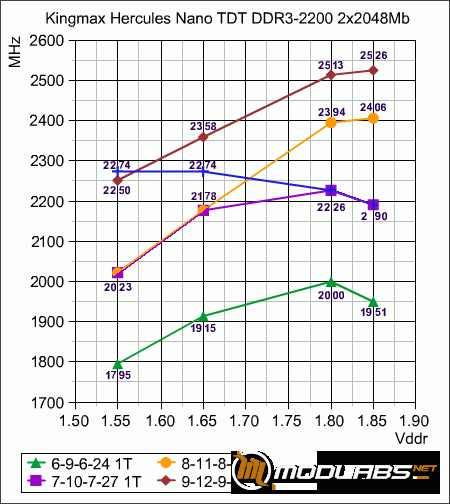

Результаты разгона

Результаты тестирования комплекта памяти Kingston Hercules Nano TDT DDR3-2200 2x2048Mb:

С низкими таймингами разгонный потенциал обновленного комплекта Hercules оказался чуть хуже, чем у предыдущего, но зато после повышения их до 9-12-9-27 память оказалась способна на стабильную работу с частотой, превышающей два с половиной гигагерца. Как и прежде, с таймингами по умолчанию, повышение напряжения приводило лишь к снижению разгона, но стоило лишь поднять tRCD на единицу, как ситуация менялась на противоположную. Неожиданностью стало совпадение частоты с таймингами 7-10-7-27 и 8-11-8-27 на низком напряжении. Тесты в этих режимах были проведены дважды, но результаты повторились.

Проверка памяти на максимальную частоту валидации в CPU-Z как обычно ограничилась разгоном процессора по частоте BCLK на воздушном охлаждении. У использованного для тестирования Core i7-860 он оказался на уровне всего лишь 215 МГц, что дало частоту памяти 2585 МГц:

Производительность

Для сравнения производительности было использовано два модуля памяти из трехканального комплекта G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS. Конечно, это память совсем другого уровня и для другой платформы, но в данном случае её можно использовать как эталон производительности среди DDR3. К тому же, после того как за последнее время многие производители отказались от использования в топовых комплектах микросхем Elpida Hyper в пользу PSC, у пользователей стал возникать вопрос – а что же из них лучше и насколько? Чтобы ответить на этот вопрос, были проведены замеры пропускной способности и латентности в программе AIDA64 Extreme v1.00.1111 (Cache & Memory Benchmark), используя одинаковые частоты, но максимально низкие для каждого комплекта тайминги.

Для комплекта Kingmax Hercules Nano TDT набор частот для сравнения был определен по результатам проверки разгона:

- 2000 МГц 6-9-6-24 1.80V;

- 2226 МГц 7-10-7-27 1.80V;

- 2406 МГц 8-11-8-27 1.85V;

- 2526 МГц 9-12-9-27 1.85V.

Для комплекта G.Skill F3-16000CL7T-6GBPS для работы на тех же частотах некоторые тайминги удалось снизить, но пришлось немного повысить напряжение питания:

- 2000 МГц 6-7-6-18 1.93V;

- 2226 МГц 7-8-7-20 1.93V;

- 2406 МГц 8-8-7-24 1.93V;

- 2526 МГц 8-9-8-24 1.93V.

На графиках результаты комплекта Kingmax Hercules Nano TDT выделены красной цветовой гаммой, а результаты G.Skill F3-16000CL7T-6GBPS – синей:

Разница в производительности между двумя комплектами укладывается в 5%. Это не так много, чтобы оказать заметное влияние на fps в играх, но достаточно, чтобы сказаться на результатах во многих 2D-бенчмарках. Проигрыш в таймингах и производительности частично компенсируется чуть более низким напряжением у PSC.

Температурный режим

Так как у модулей памяти отсутствует встроенный датчик температуры, для её измерения был использован термометр UNI-T UT325. Температура воздуха в помещении во время тестирования была равна +23°C. Замеры производились в трех режимах:

- Пассивный режим. Вентиляторы на процессорном кулере и видеокарте были отключены;

- Обычный режим без дополнительных вентиляторов для обдува памяти. Память охлаждалась только потоком воздуха, создаваемым вентилятором Power Logic PLA12025S12M на процессорном кулере GlacialTech F101;

- Режим с дополнительным обдувом памяти 120-мм вентилятором Cooler Master A12025-12CB-5BN-L1.

Для каждого режима показания температуры фиксировались без нагрузки (Idle) и после 10 минут работы программы MemTest86+ v4.10 (Load). Сначала память тестировалась как есть, то есть без радиаторов. Термопара с небольшим количеством термопасты прикладывалась к одной из микросхем памяти, расположенной с дальней от процессорного сокета стороны. Затем на один из модулей был установлен массивный медный радиатор OCZ Flex XLC (без подключения СВО), а термопара была установлена между радиатором и модулем, сбоку от одной из микросхем памяти. Перед установкой радиатора, с модуля памяти была временно удалена наклейка с серийным номером, чтобы не мешать отводу тепла.

Во всех режимах тестирования температурных покаателей память работала с максимально возможным разгоном (2526 МГц 9-12-9-27 1.85V).

Полученные результаты сведены в итоговую таблицу:

|

Режим |

Температура, °C |

|||

|

Без радиаторов |

OCZ Flex XLC |

|||

|

Idle |

Load |

Idle |

Load |

|

|

Пассивное охлаждение CPU |

45.6 |

58.3 |

37.5 |

42.5 |

|

Активное охлаждение CPU (1x120-мм) |

33.1 |

37.8 |

28.9 |

31.8 |

|

Дополнительный обдув памяти (2x120-мм) |

32.1 |

36.3 |

27.8 |

31.3 |

На первый взгляд может показаться, что технология Nano TDT неэффективна, потому что во всех режимах проигрывает традиционным радиаторам. Но тут нужно учесть, что это не было сравнение температур модуля памяти, произведенного с использованием данной технологии и без неё. Это тестирование лишь показывает, что может дать установка радиатора на модуль с Nano TDT. То есть, если от Nano TDT действительно есть какая-то польза, то она здесь присутствует во всех вариантах тестирования. Так же надо учесть, что OCZ Flex XLC одни из самых эффективных радиаторов для оперативной памяти (большой вес, площадь поверхности и использование меди вместо алюминия). В основном же радиаторы, устанавливаемые на большинство модулей памяти, больше выполняют декоративную функцию.

Из этого тестирования можно сделать несколько выводов:

- Память без радиаторов не очень хорошо подходит для тех, кто использует пассивное охлаждение (или СВО) на процессоре и при этом не использует дополнительные вентиляторы в корпусе для создания потоков воздуха. Даже если это память с технологией Nano TDT.

- При использовании кулера башенного типа, с вентилятором, продувающим воздух через радиатор в сторону слотов памяти, создаваемого им потока воздуха, вполне хватит для работы памяти без радиаторов, даже при разгоне с повышением напряжения.

- Применение дополнительного обдува на памяти практически ничего не даёт (выигрыш в температуре в пределах 1-2 градусов), если она и так уже обдувается за счёт вентилятора, установленного на процессорном кулере.

Заключение

В заключение перечислю преимущества и недостатки Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200:

[+] Высокая номинальная частота (2200 МГц) и низкое рабочее напряжение (1.60V);

[+] Очень хороший разгонный потенциал. Память сохраняла стабильность до частот чуть выше 2500 МГц с таймингами 9-12-9-27. Также она была способна работать с CAS Latency 6 на частоте 2000 МГц и CAS Latency 7 на частоте 2200 МГц. И всё это с относительно невысоким напряжением 1.80V;

[+] На момент написания обзора, цена данного комплекта мне была неизвестна (ни одного предложения на price.ru, pricegrabber.com и других подобных сайтах), но учитывая, что на предыдущий комплект Hercules с радиаторами она была невысокой (относительно другой памяти с номиналом 2200 МГц), на данный комплект она должна быть еще ниже;

[+] Пожизненная гарантия;

[-] Радиаторы заменены специальным покрытием, которого может оказаться недостаточно для работы памяти с разгоном в условиях полного отсутствия потоков воздуха. Но даже если помять будет обдуваться теплым воздухом, выдуваемым из радиатора процессорого кулера, этого уже будет достаточно;

[-] Номинальные тайминги по-прежнему не оптимизированы. tRFC (RAS# to CAS# Delay) можно было поднять, а остальные снизить.

Хорошие медные радиаторы по-прежнему охлаждают лучше, чем покрытие из кремния и графита. Несомненный плюс памяти с технологией Nano TDT разве что в том, что она обходится дешевле в производстве, упаковке и транспортировке, чем комплекты с радиаторами, что должно благоприятно сказаться на её стоимости.

Производительность этой памяти, основанной на микросхемах PSC, конечно не самая высокая, но её отставание от Elpida Hyper по пропускной способности и латентности укладывается в величину 5%, что не так уж и много.

Невысокая цена в сочетании с хорошим разгоном и неплохой производительностью делают эту память привлекательной, а вовсе не наличие нано технологий, для эффективной работы которых требуется организация потоков воздуха в корпусе компьютера.

На последок, обратим ваше внимание на то, что в отличии от протестированного нами набора памяти, в розницу поступят модули с иной расцветкой чипов:

Выражаем благодарность за помощь и оборудование следующим компаниям:

- IT-Labs – за комплект памяти Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200;

- MSI – за материнскую плату MSI Big Bang Trinergy;

- Gigabyte – за видеокарту Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock.

Обсуждение данного материала предлагается провести в специальной ветке нашего форума.

Отчет о экстремальном тесте MSI Р55-GD85

Дата: 12/04/2010 11:27:43

Подписаться на комментарии по RSS

Материнская плата MSI Р55-GD85 является эволюционным разитием своей предшествиниицы Р55-GD80, которая была нами подробно рассмотрена и изучена в одном из материалов. Целью проведенной нами бенчинг-сессии в этот раз стала проверка ее способностей разгона процессоров серии Clarkdale при использовании системы фазового перехода. Перед тестированием очень важно разобраться со всеми настройками и параметрами и подобрать их оптимальные значания. Поэтому, напомним сперва все ТТХ платы и затем перейдем к BIOS.

1. Основные характеристики платы.

1.1. Поддержка процессоров Intel Core i5/Core i7 socket 1156

1.2. Чипсет Intel P55:

- поддержка QPI до 6.4GT/сек.

- высокоскоростной USB (USB 2.0) контроллер, 480Мб/сек.

- 6 SATA II портов с пропускной способностью до 3Гб/сек.

- PCI Master v2.3, I/O APIC.

- ACPI 2.0 совместимость.

- Serial ATA RAID 0/1/5/10.

- встроенный AHCI контроллер.

1.3. Оперативная память

- Поддержка четырех небуферизированных модулей памяти DDR3 1066/1333/1600 OC/1800 OC/2000 OC/2133 OC.

- Максимальный объем поддерживаемой памяти: 16Гб.

- Поддерживаемые модули: 1Гб / 2Гб / 4Гб.

-Двухканальный режим.

1.4. Контроллеры SATA/IDE

1.4.1. Контроллер SATAII/SATA III встроенный в Intel P55/Marvel SE9128/JMicron 363:

- скорость передачи до 3Гб/сек;

- поддержка шести SATAII портов (P55 чипсет);

- поддержка двух портов SATAIII (Marvel SE9128, до 6Гб/сек, с возможностью SATA RAID 0/1);

- поддержка контроллером JMicron 363 одного SATA порта и eSATA / USB комбинированного порта (сзади);

- поддержка AHCI контроллера с AHCI / SATA RAID 0,1,5,10 – чипсет P55.

1.4.2. Встроенный в JMicron 363 IDE контроллер Ultra DMA 66/100/133:

- поддержка режимов PIO, Bus Master.

- поддержка двух устройств Ultra ATA.

1.5. Аудио – встроенный Realtek ALC889:

- 8 каналов;

- совместимость с Azalia 1.0;

- отвечает спецификациям Microsoft Vista Premium.

1.6. Сетевой контроллер Realtek 8111DL: два порта Gigabit Ethernet.

1.7. IEEE1394/Firewire на базе VIA VT6315:

- поддержка двух портов 1394;

- пропускная способность до 400Mbps.

1.8 Внутренние разъемы

- ATX 24-Pin power connector

- 8-pin ATX 12V power connector

- CPU / System x 4 FAN connectors

- CD-in connector

- Front panel audio connector

- Front panel connector

- 1 x chasis intrusion connector

- 3 x USB 2.0 connectors

- 7 x Serial ATAII connectors

- 2 x Serial ATAIII connectors

- 1 x ATA133 connector

- 1 x IEEE1394 connector support additional 1 port

- 1 x Reset Button

- 1 x Power Button

- 1 x Clear CMOS jumper

- 1 x SPDIF-out connector

- 1 x TPM module connector

- 1 x OC Genie Button

- 2 x Direct OC Buttons

- 1 x set voltage check point

1.9. Слоты расширения:

- 2 слота PCI-Express gen2 x16;

- 2 слота PCI-Express gen2 x1;

- 2 слота PCI, поддержка интерфейса PCI 3.3V/3V.

При установке двух графических карт они будут работать в режиме x8, x8.

1.10. ATX форм-фактор

Размеры платы: 30.5 x 24.4 см (длина x ширина).

2. BIOS

Плата использует BIOS AMI. Сразу после получения была прошита последняя на данный момент версия 1.1.

2.1. Standard CMOS Features

Позволяет изменить дату/время, а также просмотреть информацию об установленном процессоре.

2.2. Advanced BIOS Features

- BIOS Flash Protection - защита от записи микросхемы BIOS.

- Full Screen Logo Display - позволяет установить: показывать или нет заставку при старте.

- Quick Booting - ускоренная загрузка.

- Boot Up Num-Lock LED - позволяет установить: включать или не включать NumLock при старте.

- IOAPIC Function - функция расширенного контроллера прерываний APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Эту опцию нужно включить, если Вы используете современные операционные системы (Windows XP/Vista).

- MPS Table Version - выбор версии Multi Processor Specification (MPS). Можно выбрать: 1.1 и 1.4. Нужно выбрать опцию 1.4, если Вы используете современные операционные системы (Windows XP/Vista). Эта опция имеет значение только при использовании процессоров с поддержкой Hyper Threading.

- Primary Graphics Adapter - возможность выбора типа видеокарты для вывода изображения, в случае одновременной установки видеокарт в PCI-E и PCI слоты.

- PCI Latency Timer - латентность PCI.

- HPET - определяет: включать или нет высокоточный системный таймер HPET (High Precision Event Timer). Поддерживается операционными системами Windows Vista и Windows 7. Рекомендуем включить эту опцию.

- TCG/TPM Support - поддержка доверенных модулей Trusted Platform Module (TPM). Данных модулей у нас нет, поэтому опция является неактивной.

В подразделе Boot Sequence можно установить очередность устройств для загрузки операционной системы. Есть возможность выбора жестких дисков, CD/DVD устройств, Flash-накопителей.

2.3. Integrated Peripherals

В этом разделе есть возможность включить/отключить встроенные контроллеры USB, Firewire, Audio, LAN, IDE и SATA. Мы советуем оставить только нужные Вам контроллеры, отключив все остальные.

2.4. Power Management Setup

В этом разделе можно управлять функцией ACPI и выбрать режим ее работы: S1 или S3.

В подразделе Wake Up Event Setup можно определить события, при которых компьютер будет пробуждаться из спящего режима.

2.5. H/W Monitor

2.5.1. Позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов, подключенных к плате.

2.5.2. Возможности мониторинга температуры системной платы, скорости вращения вентиляторов и напряжений.

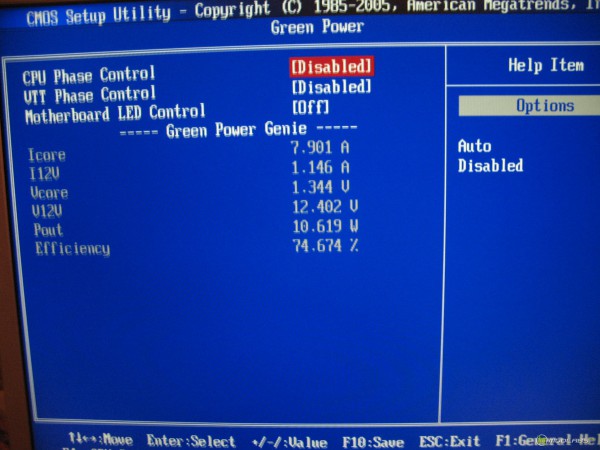

2.6. Green Power

Данный раздел предоставляет возможность управления количеством фаз на процессоре, VTT, памяти и чипсете.

2.7. Cell Menu

В этом разделе собраны все функции по разгону системы.

- Active Processor - количество включенных ядер процессора. Можно выбрать 1 или 2 для двухядерных; 1/2/4 для четырехядерных процессоров.

- Intel EIST - включение/выключение технологии Enhanced Intel SpeedStep. Если Вы планируете использовать Turbo Boost, то следует включить данную опцию.

- Intel Turbo Boost - появляется только если включена опция Intel EIST.

- C1E Support - управление функцией энергосбережения C1E. При разгоне мы рекомендует отключить данную опцию.

- Adjust CPU Base Frequency - установка частоты системной шины.

- OC Stepping - позволяет задать две частоты BCLK: частоты, на которой будет стартовать плата и частоты загрузки операционной системы.

- Adjust CPU Ratio - установка множителя процессора.

- OC Genie Button Operation - включить или отключить кнопку OC Genie на плате.

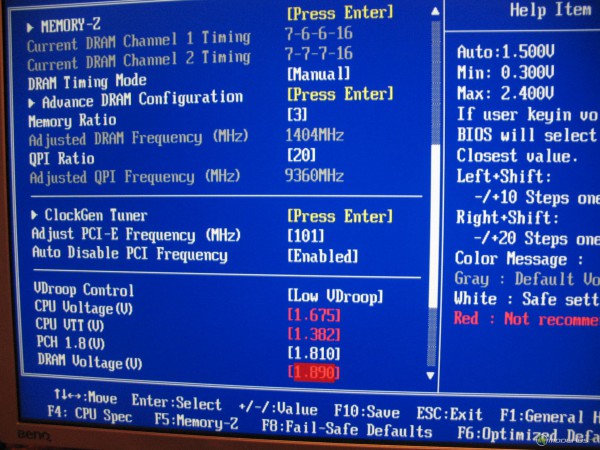

- Memory-Z - получения подробной информации об установленных модулях памяти.

- DRAM Timing Mode - определяет режим установки таймингов оперативной памяти: вручную (Manual) или автоматически (Auto).

- Memory Ratio - установка множителя частоты памяти. Возможные значения - 3, 4, 5. Чем выше множитель, тем более высокую частоту работы памяти Вы получите в итоге (отображается в пункте Adjusted DRAM Frequency).

Выбор множителя зависит от частоты системной шины (BCLK). К сожалению, при серьезном разгоне по шине (200МГц и выше) в нашем случае работал только множитель 3.

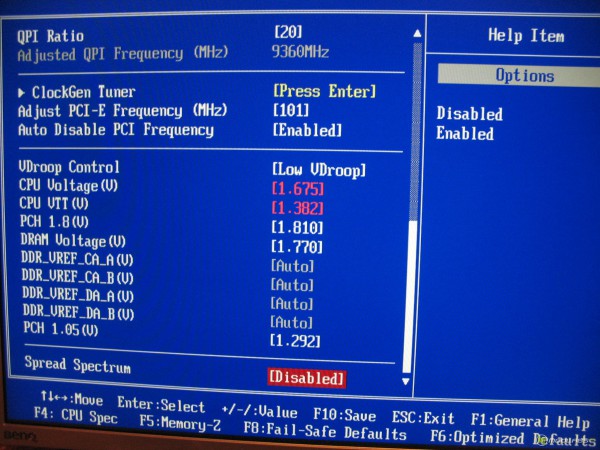

- QPI Ratio - управляет множителем шины QPI. Возможные значения:12,14,16,18,20,22,Auto. Частота шины QPI - один из самых важных факторов, определяющих производительность системы.

Выбор множителя QPI также зависит от частоты системной шины: в нашем случае при частоте шины более 200 максимально доступным множителем был 20.

- Clockgen Tuner - управляет двумя опциями: CPU Amplitude Control, PCI Express Amplitude Control. В некоторых случаях изменение этих параметров может помочь в разгоне. При тестировании использовались значения 800mV.

- Adjust PCI-E Frequency - частота шины PCI-E. При тестировании использовалась частота 101МГц. Повышение частоты до 103МГц и выше в нашем случае отрицательно сказывалось на стабильности системы.

- Auto Disable PCI Frequency - отключает неиспользуемые слоты PCI для уменьшения наводок.

- Spread Spectrum - при разгоне лучше установить в положение Disabled.

- VDroop Control - позволяет управлять опцией VDroop: Low VDroop / High VDroop.

При тестировании использовалось значение Low VDroop, чтобы уменьшить падение напряжения в нагрузке.

- CPU Voltage (V) - управление напряжением на процессоре. Минимальное значение: 0.9 В, максимальное: 2.1 В.

В работе платы существует одна неприятная особенность: при установке значения CPU Voltage = 1.70 В и выше срабатывает защита по напряжению OVP.

Это может являться ограничивающим фактором при разгоне с использованием экстремальных систем охлаждения (жидкий азот, сухой лед, фреон).

- CPU VTT - это напряжение следует увеличивать при разгоне процессора по шине. Например, для шины 216 оптимальным значением в нашем случае было 1.375 В.

Для шины 247 МГц - 1.385 В. Дальнейшее повышения напряжения только приводило к нестабильности.

- DRAM Voltage - напряжение на оперативной памяти. При тестировании использовался комплект памяти 2x2Gb OCZ Blade OCZ3B1600LV6GK на чипах Elpida MNH-E Hyper.

Параметры по умолчанию для этого комплекта: 1600 6-6-6@1.65В. Но на данной плате для получения этих значений пришлось повысить напряжение до 1.785В.

- PCH 1.05 - оптимальным значением в нашем случае было 1.274 В при разгоне по шине до 247 МГц.

Подраздел CPU Feature позволяет включить/отключить некоторые энергосберегающие функции, опцию Hyper Threading, технологию виртуализации, функцию Execute Disable Bit и OverSpeed Protection (защиту от разгона).

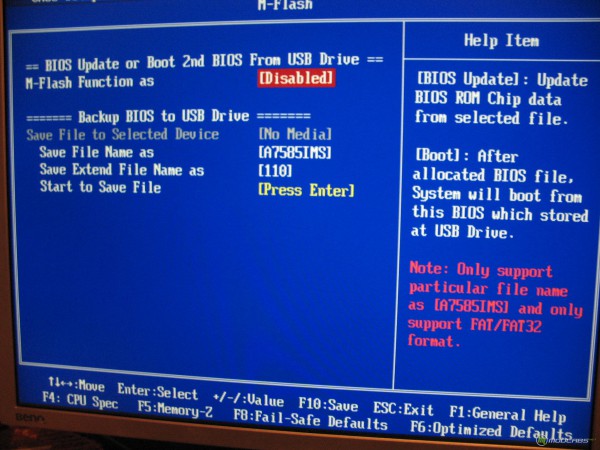

2.8. M-Flash.

Данный раздел позволяет прошить BIOS с устройства подключенного к USB, например накопителя flash. К сожалению, с накопителем Transcend JF V30 4Gb эта опция не работала. Поэтому прошивка выполнялась утилитой AFUDOS через DOS на загрузочном flash-накопителе.

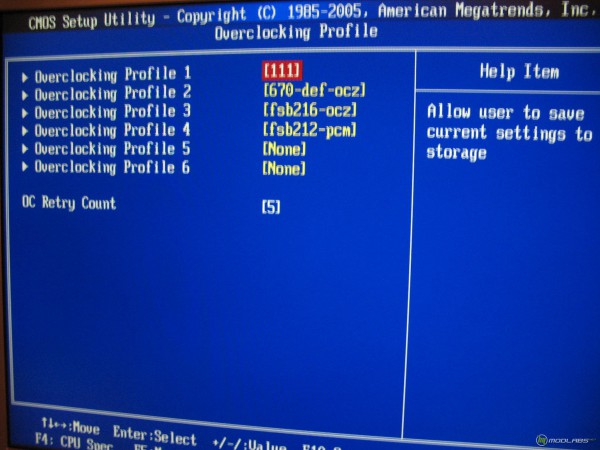

2.9. Overclocking Profile.

Позволяет сохранить текущие настройки BIOS в одном из профилей

3. Разгон.

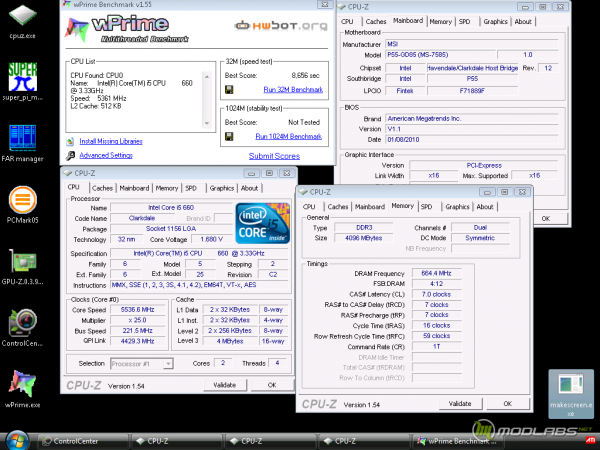

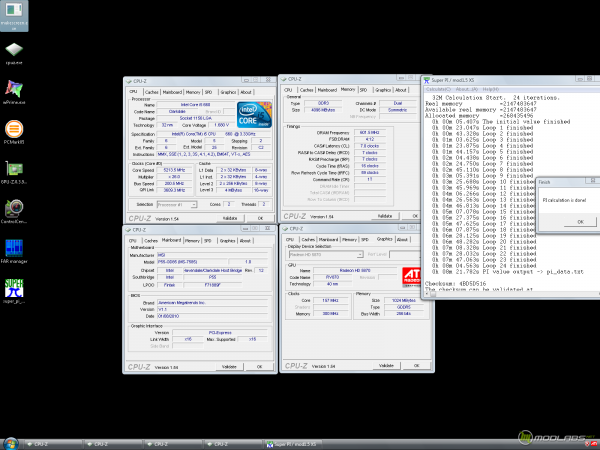

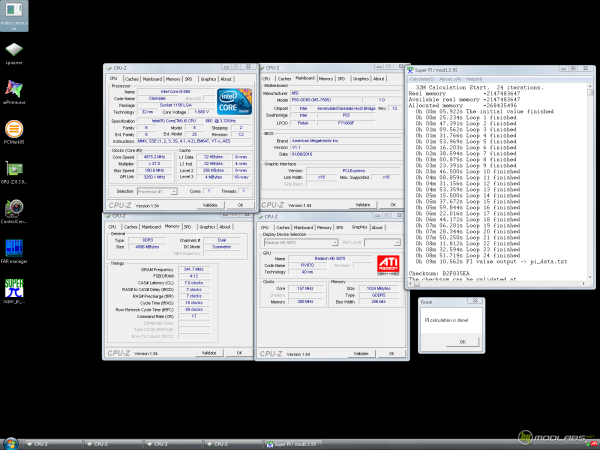

Конфигурация тестового стенда:

- процессор Core i5 660

- материнская плата MSI P55-GD85 bios 1.1

- видеокарта ATI Radeon 5870

- оперативная память 2x2Gb OCZ Blade OCZ3B1600LV6GK

- Жесткий диск: IDE Western Digital WD800BB

- Блок питания: Silverstone OP1000, 1000Вт.

- Операционная система: Windows Vista Ultimate 32bit, SP2.

В начале была выполнена проверка на максимальный разгон по шине при использовании штатного воздушного охлаждения. В результате была достигнута частота 216 МГц, при которой процессор сохранял полную стабильность.

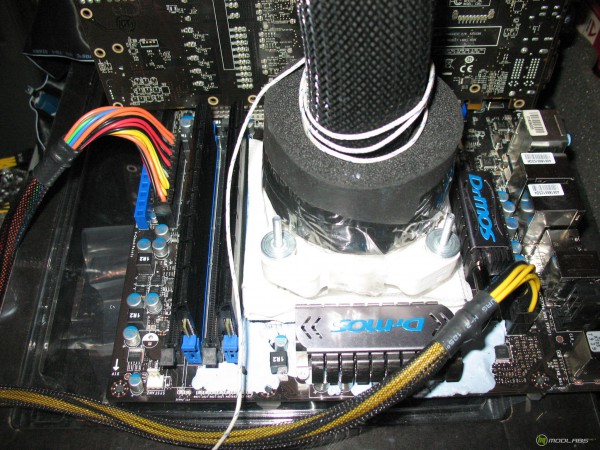

Далее мы перешли к экстремальному разгону. На плате был сделан анти cold bug mod, который улучшает стабильность системы при использовании низких температур. На процессор была установлена двухступенчатая система фреонового охлаждения (каскад), позволяющая давать температуру примерно до -76 C.

При этом была достигнута частота системной шины 247.4 МГц.

Разгон в обеих случаях выполнялся с помощью утилиты MSI Overclocking Center, которая поставляется на компакт диске с платой.

У этой утилиты было замечено две проблемы:

А. Она не всегда правильно определяет значения, установленные в BIOS.

Например, при установке в BIOS напряжения на память 1.785 В утилита иногда показывала 1.96 В. Поэтому нужно быть внимательным, когда Вы изменяете значения.

Б. При установке значений в этой утилите изменяются соответствующие значения в bios-е и наоборот. Таким образом, если по какой-то причине Вы установили некорректные параметры, то система может не стартовать и Вам придется делать сброс.

Также хотелось бы остановиться на восстановлении параметров при разгоне.

Если Вы установили некорректные параметры, то плата пытается несколько раз стартовать при данных настройках (от 1 до 5 раз в нашем случае). Если стартовать не удается, то система стартует на частоте шины 133МГц и текущем множителе, заданном в bios. При этом если Вы сохранили профили разгона, то система предложит выбрать один из них или нажать [F1] для входа в BIOS. Если Вы вошли в BIOS, то будут отображены те параметры, при которых Вы неудачно пытались запуститься – за исключением таймингов оперативной памяти, которые сбрасывались до 7-7-7-16 в нашем случае.

Нужно отметить, что никаких проблем с cold bug-ом или cold boot bug-ом при температуре -76С не было.

Также была выполнена проверка работы технологии Turbo Boost – с включенными 4-мя ядрами и одним ядром. В обеих случаях никаких проблем отмечено не было.

Некоторые полученые результаты:

4. Достоинства и недостатки.

+ использование качественного сокета Lotes

+ неплохой разгон по шине

- при высоком разгоне по шине не работает множитель 4 для памяти

- защита по напряжению на уровне 1.70 В

Хотелось бы отметить, что во время данной бенчинг-сесии с использованием MSI Р55-GD85 участникам Team MXS удалось побить мировой рекорд в PCMark 2005,

Администрация ModLabs.net выражает благодарность украинскому представительству компании MSI за предоставленую на тест материнскую плату.