ОБЗОР

[Полигон Modlabs] Обзор ASUS MAXIMUS VI GENE

Метки: ASUS | MAXIMUS VI GENE | Republic of Gamers | ROG | Обзор

Дата: 26/01/2014 20:55:00

Подписаться на комментарии по RSS

Линейка материнских плат «Republic of Gamers» компании ASUS ориентируется на оверклокеров и геймеров, которые хотят собрать игровую и безупречно производительную систему. Одна из представителей этой линейки, MAXIMUS VI GENE сегодня попала к нам на тестирование, на ее примере предлагаю изучить сходства и различия с платами ASUS из линейки «TUF», а так же провести некую грань сравнения с представителями обычных без серийных плат, с которыми мы знакомились ранее.

MAXIMUS VI GENE попала к нам в довольно красочной упаковке, ее дизайн выполненный в красно-черных тонах полностью соответствует линейки «ROG». На лицевой стороне упаковки мы можем увидеть только название платы, а вот на обратной, находится перечисление основных технических характеристик и упоминание о используемых технологиях, детально рассказать о которых ASUS решила на площади откидывающейся крышки. Смотрового окна для заочного ознакомления с платой нет, здесь олько фотографии и текст.

Открыв коробку, кроме самой материнской платы мы можем обнаружить комплект поставки, в который вошли следующие компоненты:

- Шесть кабелей SATA 6Gb/s;

- Заглушка для задней панели корпуса;

- Один SLI-мост;

- Плата mPCIe Combo II;

- Фирменные коннекторы Q-Connector;

- Наклейки для упорядочения кабелей SATA;

- Стикер на дверь с надписью «DO NOT DISTURB Champion in action»;

- Руководство пользователя и DVD-диск с ПО;

- Фирменная наклейка на системный блок.

Комплект, можно сказать, стандартный для плат такой ценовой категории. Пользователям с массивом данных из множества жестких дисков безусловно придутся по вкусу наклейки для их учета, но основной изюминкой комплектации безусловно стал модуль mPCIe Combo II. Он предназначенный для установки плат формата Mini PCI-E и накопителей с интерфейсом NGFF 2, решение довольно интересное и нужное, но мы считаем, что поддержка распространенного в наши дни формата mSATA оказалось бы более востребованным. Так же хочется отметить, что в наборе ПО имеются лицензионные программы Daemon Tools Pro Standart и Антивирус Касперского.

После установки на плату, mPCIe Combo II выглядит как один из элементов I/O панели, в один момент мы подумали, что модуль можно было сделать несъемным и впаять в плату. Но в момент фиксации к материнской плате стало понятно, почему он модульный и съемный, при невозможности его снятия установка плат расширения была бы очень не удобна, а быть может совсем не возможна :). При использовании mPCIe Combo II есть один нюанс, в момент его задействования отключается пятый SATA порт, линия PCI-E отдельная и не приводит к отключению чего- либо.

MAXIMUS VI GENE выполнена в форм-факторе micro-ATX и имеет размеры 244х244 мм. Дизайн платы как и у ее коробки полностью соответствует стилю «Republic of Gamers».

На I/O панели расположились следующие разъёмы:

- Шесть USB 3.0 и четыре USB 2.0;

- Один HDMI;

- Один LAN;

- Оптический выход S/PDIF;

- Кнопки ROG Connect и Clear CMOS;

- Шесть аудио разъёмов miniJack.

Навряд ли кто-то испытывает недостаток портов USB, учитывая количество, их должно хватить для подключения всех вариантов периферийных устройств и гаджетов.

За охлаждение нагревающихся частей платы отвечают два независимых радиатора, оба выполнены из алюминиевого сплава и покрыты черно-матовой краской. Радиатор системы питания в своем основании располагает: одной тепловой трубкой и небольшими бакплейтами, они не только создают опору, но и отводят тепло от силовых ключей, расположенных на обратной стороне печатной платы. Радиатор чипсета более простой, и не имеет множества растягивающих ребер, но при этом довольно массивный и без труда отводит тепло от чипсета.

В качестве термоинтерфейса используется термопрокладки и терможвачка. Крепление к плате осуществляется при помощи подпружиненных болтов, что позволяет регулировать силу и качество фиксации.

Плата, предназначена для установки процессоров поколения Haswell с разъемом LGA 1150, для обеспечения процессора питанием используется восьмифазная система, управляемая ШИМ-контроллером ASP1251. В каждой из фаз используются уникальные дроссели BlackWing, транзисторы NexFET и конденсаторы Black Metallic.

Как и ранее рассмотренные платы, MAXIMUS VI GENE позволяет установить в систему до 32 Гб оперативной памяти, режим работы которой остался не изменен, это по прежнему до 3000 МГц при разгоне, собственно это и есть максимальные значения для данной платформы. Похоже технология MemOK! хорошо зарекомендовала себя и продолжает встречаться на каждой плате от ASUS, кнопка для ее задействования находится в непосредственной близости со слотами памяти.

Так же стоит упомянуть о наличии индикатора POST-кодов, небольшом джемперном переключателе платы в «LN2_MODE», точках замера всех основных напряжений, а так же светодиодов с помощью которых можно выявить виновника из-за которого система отказывается стартовать в той или иной ситуации. Эти функции не встречались нам в рассмотренных ранее ASUS Sabertooth Z87 и Asus Z87-A, а из этого можно сделать вывод, что MAXIMUS VI GENE ориентируется не только на любителей игр, но и на профессиональных оверклоеров, использующих в своем арсенале экстремальные системы охлаждения.

Набор слотов расширения, прежде всего ограничен размерами платы, здесь присутствуют два полноценных PCI Express 3.0 способные разделить между собой 16 линий PCI-E процессора. Дополнительно присутствует один PCI Express 2.0 с четырьмя линиями PCI-E обеспечиваемых силами набора системной логики, этот разъем с одной стороны имеет «пропил», что позволит установить в него любую из имеющихся видеокарт, зачем? Спросите вы. Ответ довольно прост, для достижения максимального разгона процессора с него снимают всю возможную нагрузку, в том числе и обеспечение работоспособности линий PCI-E, как показывает опыт, овеклокеры действительно используют эту технологию и получают прирост частоты для прохождения CPU тестов.

Что касается обычных пользователей, плата позволить собрать систему с тандемом видеокарт CrossFireX или SLI, но при этом у вас более не будет свободных PCI-E разъёмов и в этот момент модуль mPCIe Combo II станет еще более актуальным!

Восемь разъемов SATA расположились в два яруса на правом углу платы, шесть из них обеспечивает набор системной логики Intel Z87, два дополнительных работают благодаря контроллеру ASMedia ASM1061.

За поддержку звука отвечает кодек Realtek ALC1150, в целом вся звуковая система относится к серии «ROG SupremeFX Audio». Сам кодек находится под защитной крышкой, которая припаяна к плате. Область платы в районе звуковой зоны имеет красную подсветку и использует технологию BD Audio Layer Content.

MAXIMUS VI GENE продолжает удивлять нас наличием оверклокерских технологий, на нижнем ребре платы обнаруживаются дополнительные кнопки управления, а именно кнопки включения и перезагрузки. Их наличие может понадобиться энтузиастам использующих открытый тестовый стенд. Плата поддерживает работу с модулем OC Panel, жаль, что он изначально не включен в комплектацию и при необходимости его нужно докупать отдельно.

После ознакомления с «железной» частью MAXIMUS VI GENE пришло время поговорить о другой стороне медали. BIOS платы используют оболочку UEFI, которая на этот раз выполнена в красных тонах, опять же еще один элемент говорящий об отношении к серии «ROG». Как и прежде, оболочка разделена на два режима: EZ Mode и Advanced Mode, только в этом случае по умолчанию используется уже Advanced Mode, по всей видимости плата ориентируется именно на подготовленных пользователей.

Комплектное ПО с утилитой AI-Suite III по прежнему позволяет отслеживать все основные показатели системы, в реальном времени изменять их, осуществляя разгон или быть может даже наоборот «даунклок». Настройка режима работы вентиляторов довольно схожа с SABERTOOTH Z87, отсутствует лишь большее количество температурных датчиков.

Тестирование MAXIMUS VI GENE производилось в составе следующего тестового стенда:

- Процессор: Intel Core i7 4770K;

- Графический ускоритель: Saphire VAPOR-X R9 270X;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3500413AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

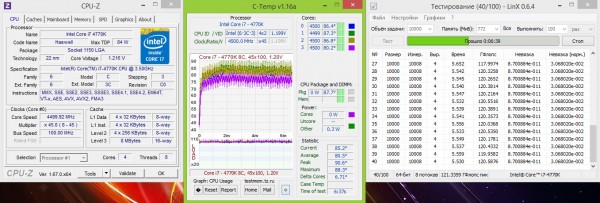

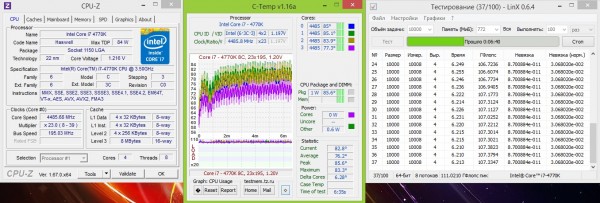

Плата без проблем смогла разогнать стендовый Core i7 4770K до тех же показателей что и SABERTOOTH Z87. Процессор, на момент тестирования еще не прошедший процедуру скальпирования, остановился на частоте в 4500Мгц и упёрся в свои температурные показатели.

При разгоне по частоте BCLK ситуация не осталась такой же, без каких- либо манипуляций, используя лишь встроенный профиль из BIOS процессор заработал на частоте в 190Мгц. А после небольшого ручного вмешательства плата заработала на частоте в 195Мгц, что на целых 15Мгц больше чем у SABERTOOTH Z87. Результат разгона по BCLK однозначно отличный, пожалуй, что в этом и есть самое явное различие между этими платами.

Подведение итогов по ASUS MAXIMUS VI GENE хочется начать с оглашения ее цены, на момент публикации статьи, по данным Яндекс.Маркета, в среднем она находилась в районе 7000рублей. За эти деньги вы получаете довольно интересную плату, позиционирование которой определить довольно сложно. С одной стороны, это материнская плата с размерами, позволяющими собрать систему в компактном корпусе и возможно, в этом случае Вам стоит поискать плату подешевле! Но с другой стороны это некий гоночный болид готовый принять на свой борт азотный стакан и продемонстрировать отличные разгонные характеристики и именно здесь, плата наоборот выглядит очень дешевым вариантом по сравнению со своими старшими братьями, цена которых порой больше в два раза.

На наш взгляд, правильным решением будет использование ASUS MAXIMUS VI GENE именно во втором варианте: как базу дляэкспериментов с разгоном, и в этом вам поможет качественная компонентная база, расширенный набор настроек и конечно же приятные мелочи в виде индикатора POST-кодов и кнопок запуска.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

Новинка ли? Обзор и тестирование SAPPHIRE R7 260X OC

Метки: 260X | OC | R7 | SAPPHIRE | Обзор | Тест

Дата: 08/01/2014 20:07:00

Подписаться на комментарии по RSS

Мы уже упоминали о AMD R7 260X во время официального анонса новой линейки видеокарт от AMD, именно она была первой представительницей из серии с поддержкой технологии TrueAudio и наличием модернизированного контроллера PowerTune.

Сегодня мы познакомимся с версией R7 260X OC производства Sapphire, давайте узнаем какие модификации и решения применил производитель при создании своей версии R7 260X. Так же мы проведем сравнение с конкурентами и проанализируем, как AMD R7 260X позиционируются на рынке уже в новом 2014году.

R7 260X с чипом Bonaire XTX имеет на своем борту 896 потоковых процессоров, 56 текстурных блоков и 16 блоков растеризации. Видеопамять имеет объём 2 Гбайта и 128-битную шину. Забегая вперед, можно сказать, что рассматриваемый образец имеет немного увеличенную частотную формулу, с 1100Мгц до 1150Мгц по графическому ядру и с 1625Мгц до 1650Мгц по видеопамяти. Разгон однозначно можно назвать символичным, а что еще удастся выжать из подопытного, покажет раздел тестирования, ну а сейчас давайте познакомимся с платой и ее комплектацией :).

SAPPHIRE R7 260X OC поставляется в коробке небольших размеров. Название карты и основные технические характеристики присутствуют в описании, а это означает, что с информативность все в порядке и при покупке можно немного ознакомиться с товаром.

За последнее время, в нашей лаборатории побывала не одна карта производства Sapphire и сейчас, мы с уверенностью можем сказать, что комплект поставки видеокарт серии R7 и R9 почти унифицирован и кроме инструкции, кабеля питания включает в себя бонус в виде кабеля HDMI, мостика CrossFire и переходника с DVI на VGA.

Карта имеет длину в 219 мм и занимает два слота расширения. В каталоге Sapphire мы нашли вариант HD 7790 и смотря на его фото, можно говорить о полной аналогичности используемой системы охлаждения, она выполнена в темном цвете и имеет пару «гоночных полос» на своем кожухе.

Для вывода изображения используется набор портов аналогичный карте R9 270, которая позиционируется чуть выше нежели R7 260X :

- 1 x HDMI версии 1.4a;

- 1 x Display Port 1.2;

- 1 x Dual-Link DVI-D;

- 1 x Dual-Link DVI-I.

Система охлаждения фиксируется на карте четырьмя подпружиненными болтами и представляет собой радиатор накрытый кожухом. Для отвода тепла используется один, прикреплённый к кожуху, вентилятор FD9015U12S с диаметром крыльчатки в 84 мм. Для контакта радиатора с чипами видеопамяти применены четыре термопрокладки.

Ребра радиатора алюминиевые, но в качестве теплосьемника выступает медное основание, имеющие обработку со следами небольшой фрезы, хотя это не столь критично учитывая, что поверхность ровная и плотно прилегает к графическому чипу. Для более быстрого и равномерного распределения тепла по ребрам радиатора используются две тепловые трубки, они не имеют никелированного покрытия.

Печатная плата, как и система охлаждения, имеет длину в 219 мм что на 47 мм больше референсной версии. Однако увеличенный размер PCB не сделал компоновку элементов более редкой, все осталось на своих местах, но в правой стороне платы присутствует ни чем не занятое место, скорее всего это было сделано для придания карте некой монолитности и полного соответствия системы охлаждения и печатной платы.

Графический чип Bonaire XTX, установленный на нашем образце видеокарты был выпущен на 34 недели 2013 года. Ядро имеет защитную рамку довольно яркого салатового цвета :).

В отличии от референсной версии с трехфазной системой питания графического ядра, на SAPPHIRE R7 260X OC распаяна четвертая, дополнительная фаза. Фазы управляются ШИМ-контроллером ON Semiconductor NCP81022, он расположен на обратной стороне PCB.

Для мосфетов системы питания имеется радиатор, пусть он не очень массивный, но его наличие однозначно является плюсом и улучшает температурный режим силовых элементов.

Двух гигабайтный объём видеопамяти набран четырьмя микросхемами SK Hynix H5GQ4H24MFR-R2C, каждая из них находится на лицевой стороне платы. Ни какого специального охлаждения для этих чипов не предусмотрено. Питание для памяти подается благодаря однофазной системе.

Обратная сторона печатной платы, кроме как наличием ШИМ-контроллера и драйверов системы питания на своем борту, ни чем более похвастаться не может. Разъем для подключения двух карт в тандем CrossFire находится на своем законном месте, тоже можно сказать и об одном 6-pin разъёме для подключения дополнительного питания.

Для изучения производительности и разгонного потенциала рассмотренной видеокарты использовался тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7 4770K @ 4400 МГц (HT включена, Turbo - выключена);

- Материнская плата: ASUS Sabertooth Z87;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3250410AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

В стандартном режиме, за время прохождения всего цикла тестов, температура графического ядра SAPPHIRE R7 260X поднялась до 66°C. При этом кулер работал на 36% от максимальных оборотов, в этот момент издаваемый шум находился на границе слышимости и сливался с другими кулерами системы и жестким диском.

Очевидно, что система охлаждения имеет большой запас прочности благодаря возможности увеличения оборотов вентилятора, но при оборотах в 100% звук превышал комфортный режим и карта становилась отчётливо слышна во всей комнате.

C помощью утилиты MSI Afterburner нам удалась разогнать SAPPHIRE R7 260X до следующих частот: 1250Мгц и 1800Мгц по графическому ядру и памяти соответственно. Для стабильного прохождения тестовых пакетов в режиме разгона обороты вентилятора были повышены до 60%. Управление напряжением было не доступно даже в утилите от производителя SAPPHIRE TriXX, которая немного подкупила нас своей простотой и удобством при настройке частоты карты и режима работы кулера.

Для тестирования прямым конкурентом AMD R7 260X была выбрана GeForce GTX 650 Ti Boost, именно она находится в аналогичном ценовом сегменте, также для полноты картины были добавлены AMDR9 270X, AMD R9 270 и GeForce GTX 660 Ti.

Во всех играх рабочее разрешение было установлено в 1920x1080, все детали, доступные в опциях игры или в настройках бенчмарка были выставлены на максимум (В том числе и тесселляция). Полноэкранное сглаживание также устанавливалось в максимально доступный режим. Конечно, данные настройки в большинстве приложений не позволили получить игровой FPS, но такой режим тестирования был выбран для правильного сопоставления результатов со старшими картами, которые, как оказалось, позволяют получать гораздо более комфортный игровой режим.

Подводя итоги противостояния между AMD R7 260X и GeForce GTX 650 Ti Boost можно сказать, что представительница NVIDIA оказывается чуть быстрее, конечно все зависит от выбранного приложения, иногда R7 260X вплотную приближается к конкуренту и даже ровняется с ним. Казалось бы, вопрос выбора решит цена, но и здесь нас ждет полный паритет, в московской рознице каждого из конкурентов можно приобрести приблизительно за 5000рублей и различия в цене будут лишь из-за выбранного магазина или производителя карты.

Анализируя цены AMD R7 260X, нельзя не упомянуть о AMD R9 270. Именно «двести семидесятая» дает значительный скачек производительности при не значительном росте цене, в сегодняшней подборке AMD R9 270 является пожалуй самым интересным предложением по соотношению цены и производительности ;).

Вариант R7 260X OC от SAPPHIRE оставил положительное впечатление, немного расширенный комплект поставки, улучшенная система охлаждения, дополнительная фаза питания. Все эти нюансы по отдельности кажутся не значительными, но при их суммировании создают большой плюс и подкупают при сравнении с эталонным решением.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

Достойный вариант. Обзор и тестирование Inno3D iChill GeForce GTX 760

Метки: GeForce | GTX 760 | HerculeZ 3000 | iChill | Inno3D | Обзор

Дата: 20/12/2013 00:45:00

Подписаться на комментарии по RSS

Во время анонса видеокарты GeForce GTX 760 мы знакомили вас с ее эталонным образцом, с тех пор сменилось ни одно время года, на рынке появилась большая масса карт с полностью измененным дизайном печатной платы и системы охлаждения. Сегодня, мы рассмотрим одну из них, GeForce GTX 760 iChill HerculeZ 3000 от компании Inno3D, давайте узнаем, на что способна ее система охлаждения, и насколько другой дизайн печатной платы увеличивает разгоный потенциал карты.

GTX 760 iChill HerculeZ 3000 поставляется в коробке средних размеров, однако она немного вытянута в длину. В плане оформления просматривается большая схожесть с другими решениями от компании Inno3D, которые уже были рассмотрены на нашем сайте.

Кроме самой видеокарты в комплекте поставки мы можем обнаружить инструкции по установке, переходник DVI to VGA, наклейку с логотипом компании и шестигранный ключ для системы охлаждения. Можно назвать приятным бонусом наличие коврика для мыши и лицензионного ключа к тестовому пакету 3DMark. Так же имеется один переходник питания, который изволил не фотографироваться и остался за кадром :)

При первом взгляде на GTX 760 iChill, благодаря ее размерам, кажется, что перед вами видеокарта из высшего ценового диапазона, даже недавно рассмотренная GeForce GTX 780 Ti была более сдержена в размерах. Благодаря все той же системе охлаждения, карта занимает три слота расширения и имеет длину в 290мм.

На обратной стороне, почти всю площадь печатной платы накрывает алюминиевый кожух, мы ознакомимся с его функциями при разборе платы.

Для вывода изображения используются довольно стандартный набор портов: два DVI, по одному DisplayPort и HDMI.

Во время демонтажа системы охлаждения, мы удивились, когда обнаружили, что столь массивный радиатор крепится к плате при помощи всего четырех подпружиненных болтов и более не имеет дополнительной фиксации. Стоит так же отметить, что на стыке платы и радиатора имеется «защитная пломба», при ее повреждении пользователь сразу лишается гарантии.

Для снятия вентиляторов с радиатора необходимо открутить восемь болтов, для этого нам понадобится восьмигранный ключ, имеющийся в комплекте. Так же, дополнительно, все три вентилятора крепко фиксируются на радиаторе с помощью пластиковых «ушек».

Получается, что радиатор охлаждают три раздельных вентилятора, боковые имеют размер 80мм и маркировку Colorful CF-12815S, центральный Colorful CF-12915S немного больше и имеет размер 92мм.

Радиатор выполнен из двух секций рассеивающих ребер и массивного основания, роль соединяющего элемента выполняют пять тепловых трубок, все части изготовлены из меди и имеют никелированное покрытие. Подошва основания ровная, но имеет следы небольшой фрезы.

Микросхемы памяти и элементы системы питания охлаждаются благодаря радиатору обычного пластинного типа. На него наклеены три прорезиненных стойки, они служат дополнительной опорой для основного радиатора, благодаря им секции не будут прогибаться при небольшом внешнем воздействии.

Две пластины, находящиеся на разных сторонах платы, создают некий «бутерброд», который фиксирует печатную плату и предотвращает ее изгиб. Жаль, но пластина на обратной стороне платы никак не участвует в охлаждении, а ведь при использовании теплопроводящих прокладок, она могла бы отводить тепло от горячих зон печатной платы.

После снятия всех слоев брони, можно взглянуть на печатную плату, как оказалось, она идентична дизайну PCB от GeForce GTX 680, довольно интересное решение. Дополнительное питание подается через два 6-PIN разъёма, конекторы для объединения карт в сли тандем находятся на своем законом месте, в левом верхнем углу платы.

Графический чип GK104 выпушен на 10 недели 2013 года и имеет полную маркировку GK104-225-A2.

Система питания графического ядра пятифазная и управляется шим-контроллером RT8802A, он находится на обратной стороне печатной платы. Интересно заметить, что даже в GeForce GTX 680 были распаяны всего четыре фазы, а здесь все пять.

Общий объём видеопамяти набран восьмью чипами H5GQ2H24AFR производства компании SK Hynix, точно такая же память использовалась и в эталонном образце GTX 760. За питание видеопамяти отвечает двух фазная система.

Как ранее отмечалось, на обратной стороне платы находится один из ШИМ-контролееров, кроме него основополонающих микросхем не наблюдается.

Для изучения разгонного потенциала рассмотренной видеокарты использовался тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7 4770K @ 4400 МГц (HT включена, Turbo - выключена);

- Материнская плата: ASUS Sabertooth Z87;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3250410AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

Inno3D iChill GeForce GTX 760 имеет заводской разгон, частота графического ядра увеличена с номинальных 980Мгц до 1059Мгц, видеопамяти с 1500Мгц до 1553Мгц, конечно разгон памяти носит довольно символический характер, но это связано прежде всего с использованием идентичных референсному образцу чипов. Все остальные параметры остались в рамках обычной GeForce GTX 760, дополнительных CUDA ядер к сожалению не добавилось :)

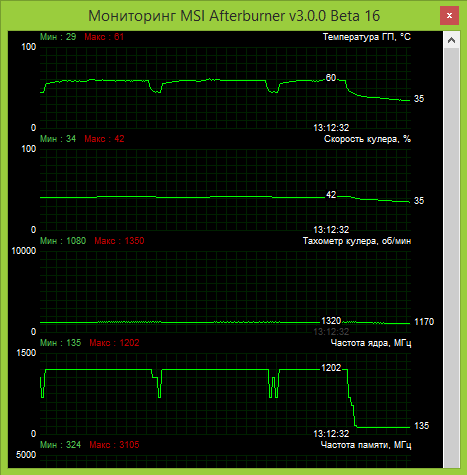

Пришло время поговорить о эффективности системы охлаждения, в режиме штатного разгона за период прохождения тестовых пакетов была зафиксирована максимальная температура в 60°C, при этом система охлаждения работала всего на 42 процентах от полной мощности, результат действительно впечатляющий. Карта лишь немного начала слышится, при установке на открытом тестовом стенде, в корпусе с хорошей вентиляцией она должна остаться почти бесшумной.

После получения столь хороших температурных показателей давайте проверим на что способна карта на поле разгона, с помощью утилиты MSI Afterburner нам удалось добиться стабильной работы на частотах 1189Мгц и 1723Мгц по графическому ядру и видеопамяти соотвевенно, что в свою очередь позволило наблюдать прироста производительности в срднем на 10% от показателей заводского разгона, а если взять за точку отсчета референстные частоты, прирост от разгона увелчится уже до 15%.

Подводя итоги, можно сказать, что Inno3D iChill GeForce GTX 760 является представителем небольшой категории действительно качественных видеокарт. Благодаря эффективной системе охлаждения карта остается тихой даже при полной нагрузке, по мимо этого система охлаждения в купе с используемой печатной платой на дизайне от «старшей» GTX 680 позволяет добиваться хороших разгонных показателей, а комплект поставки, включающий в себя приятные бонусы ставит дополнительный плюс при сравнении с версиями GTX 760 от других производителей.

Учитывая все вышеперечисленные качества Inno3D iChill GeForce GTX 760 удостаивается награды ModLabs.net «Выбор Редактора».

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

[Полигон Modlabs] Обзор материнской платы ASUS Sabertooth Z87

Метки: ASUS | haswell | intel | Sabertooth Z87 | socket 1150 | Обзор | тестирование

Дата: 09/12/2013 00:05:00

Подписаться на комментарии по RSS

Совсем недавно, мы знакомились с младшей материнской платой на чипсете Z87 от компании ASUS, напомним, что это была Asus Z87-A, сегодня мы познакомимся с более старшей платой из серии TUF. Платы этой серии имеют расширенную пятилетнюю гарантию, а при их создании особое внимание уделяется защите, охлаждению и контролю температуры каждого из элементов системы.

Если в обзоре платы Z87-A мы вспомнили о ее цене в конце статьи, то в случае с SABERTOOTH Z87 нужно упомянуть о цене сразу. В российской рознице, на момент публикации статьи, по данным Яндекс.Маркета, за плату просят в среднем 8000 рублей, это на целых 60% дороже младшей модели. Этот обзор, как и предыдущий, будет ориентироваться на обычного пользователя, который хочет собрать систему на актуальном процессоре. Давайте посмотрим, какие улучшения, по сравнению с Z87-A, получает конечный пользователь, решивший доплатить половину стоимости от младшей модели. Оправдано ли это?

ASUS SABERTOOTH Z87 поставляется в коробке, которая немного превышает стандартные размеры, при этом ручка для переноски отсутствует. Оформление коробки мы действительно можно назвать строгим, ни каких ярких элементов или пестрых слоганов не наблюдается. В общем, так и выглядят самодостаточные продукты.

На обратной стороне упаковки находится детальное описание технологий имеющихся в багаже платы, но о них мы поговорим позже. К сожалению, в описании отсутвует Русский язык, но так-как все достаточно хорошо проиллюстрировано, суть будет понятна любому пользователю. Крупная надпись ASUS SABERTOOTH Z87 точно не позволит перепутать платы при покупке, поэтому с информативностью все в порядке.

Комплект поставки изначально упакован во множество маленьких пакетов, мы не удержались и решили распоковать все, для более детального знакомства. В итоге мы обнаружили следующие компоненты:

- Четыре кабеля SATA 6Gb/s;

- Один SLI-мост;

- Два 35-мм кулера с винтами для крепления;

- Три выносных термодатчика;

- Заглушка для задней панели корпуса с отдельным пылевым фильтром;

- Фирменные коннекторы Q-Connector;

- Огромный набор заглушек Dust Defender;

- Руководство пользователя и гарантийный талон;

- Фирменная Наклейка TUF.

Комплектацию можно смело назвать богатой и продуманой. Основным сюрпризом стало наличие трех дополнительных термодатчиков, и это учитывая наличие множества встроенных в плату датчиков, их мы перечислим чуть ниже. Так же невозможно не отметить множество заглушек Dust Defender, именно они придают комплекту массовость.

Дизайн SABERTOOTH Z87 не отличается от ее коробки, все по прежнему строго и выдержано. Размеры платы советуют полноразмерному форм-фактору ATX. Основная площадь платы накрыта системой охлаждения Thermal Armor, за этим названием кроется обычный пластиковый кожух и два комплектных вентилятора и так-как охлаждению и защите платы уделено особое внимание, давайте детально ознакомимся с используемыми решениями.

Сразу стоит отметить, что радиаторы охлаждающие систему питания процессора целиком и полностью находятся под защитным кожухом, благодаря которому образуются расходяшиеся в разные стороны «турбины». В направляющих турбинах имеется две заслонки Flow Valve, в их первом положении воздушный поток направляется по всей длинне радиатора, а во втором, у воздуха появляется возможность проходить в отверстия, направленые на процессорный разъем.

Для создания воздушного потока внутри направляющих используется один комплектный вентилятор, который изначально не установлен на свое место. При установке, вентилятор буквально загружается под кожух и загоняет свежий воздух со стороны панели разъемов, именно для него, в комплекте имеется пылевой фильтр.

Второй комплектный вентилятор устанавливается на уровне первого слота расширения, и не предназначен для охлаждения какой -либо микросхемы или чипа, он просто загоняет свежий воздух под кожух для охлаждения всей компанентной базы платы.

С обратной стороны платы так же установлен элемент защитной брони, компания ASUS назвала его TUF Fortifier. В теории он должен предотвращать изгиб материнской платы и одновременно охлаждать систему питания процессора.

Освободить плату от брони можно путем раскрутки десятка болтов, после демонтажа можно изучить элементы защиты с другой, изначально невидимой стороны. Нижняя часть зашиты, TUF Fortifier, выполнена из алюминия и через термопрокладку действительно контактирует с ключами системы питания процессора тем самым охлаждая их.

На наш взгляд, учитывая массивность этого слоя защиты, с помощью дополнительных термопрокладок, было вполне возможно реализовать контакт и других частей печатной платы с радиатором, например зон установки транзисторов, которые большую часть выделяемого тепла передают именно в печатную плату.

Так же под сомнение можно поставить полезность защиты от изгиба платы, конечно если вы как и мы используете открытый тестовый стенд, без постоянного крепежа платы, кожух действительно будет поддерживать плату, но если установка производится в обычный корпус с протяжкой всех болтов крепления, то плата и без защиты будет иметь довольно сильную поддержку.

Верхний слой защиты, к сожалению выполнен из пластика и не используется для охлаждения каких-либо отдельных элементов. Возможно, в последующих версиях плат кожух сможет участовать в непосредственом рассеивании тепла от нагревающихся элементов.

Технология Dust Defender призвана защитить порты и разъемы платы от попадания пыли благодаря использованию специальных заглушек, теперь более не придется «продувать» разьемы перед их использованием.

После демонтажа системы защиты, мы можем ознакомиться с внешним видом самой платы. Конечно, без кожуха, она уже не выглядит столь грозно и по внешнему виду может слится с другими аналогичными решениями. SABERTOOTH Z87 выполнена в форм-факторе ATX, увеличения габаритов в ширину – не наблюдается.

За непосредственное охлаждение системы питания процессора и набора системной логики отвечают два раздельных радиатора, каждый из них состоит из алюминия и покрыт матово-черной краской. В основании радиатора для силовой части установлена одна тепловая трубка, позволяющая равномерно распределять тепло по всему радиатору. В целом, вид радиаторов наводит на мысль, что их разрабатывали именно для охлаждения, а не как это часто бывает, для украшения материнской платы

Плата предназначена для процессоров четвертого поколения Intel Core с разъемом LGA1155. Установленый процессор запитывается от восьмифазной системы, основанной на ШИМ-контроллере с маркировкой DIGI+ ASP1251. По сравнению с Z87-A количество фаз питания увеличилось в двое.

На плату можно возгрузить до 32 Гб оперативной памяти, для этого имеется четыре слота DDR3. Слоты попарно выкрашены в два цвета, в инструкции пользователя отмечатеся, что для лучшей совместимости и разгона рекомендуется устанавливать память во второй и четвертый слоты, это те, что посветлее. Рядом со слотами находится кнопка MemOK!, позволяющая задействовать технологию по улучшению совместимости с различными вариантами оперативной памяти.

В отличии от младшей модели, SABERTOOTH Z87 не имеет на своем борту разьемов PCI, место одно из них занял PCI-E 2.0 X1, а второй и вовсе был удален без какой либо замены, возможно, это правильное решение так как почти все современные видеократы имеют двухслотовую систему охлажедния и расспаявать разьем, который заведомо не будет использован явно не стоит.

На задней панели оказались следующие порты:

- Четыре USB 3.0 и четыре USB 2.0;

- Кнопка «USB BIOS Flashback»;

- Два eSATA 6 Гбит/с;

- Оптический выход S/PDIF;

- Для вывода изображения имеется по одному: HDMI и DisplayPort;

- Один LAN;

- Шесть аудио разъёмов miniJack.

Как видим, производитель отказался от порта PS/2, а так же не установил видеовыходы D-SUB и DVI-D, учитывая класс платы это вполне логично, вряд ли кто то будет использовать SABERTOOTH Z87 в купе со встроенной графикой.

Все восемь портов SATA 6 Гбит/с расположились в два яруса, шесть из них берут свое начало от чипсета Intel Z87, оставшиеся два реализуются благодаря контроллеру ASMedia ASM1061. В качестве звукового кодека используется Realtek ALC1150, сетевой контролер уже не от Realtek, а от Intel и имеет маркировку I217-V.

На нижнем ребре платы, кроме стандартных разьемов, имеется кнопка DirectKey для автоматического входа в BIOS, а так же три разьема для подключения комплектных термопар.

Как и в случае с Z87-A, UEFI BIOS может работать в двух режимах, первый «EZ Mode», являющийся упрощенной оболочкой для полуавтоматической настройки основных параметров системы и второй, расширенный режим «Advanced Mode», ориентированный на более опытных пользователей. Все пункты меню полностью унифицированы и не отличаются от Z87-A, лишь оформление изменилось подстать дизайну платы.

SABERTOOTH Z87 комплектуется програмным обеспечением ASUS AI Suite, она включает в себя отедельные модули, интереснейшим из них является Thermal Radar второй версии. Благодаря этой программе можно отслеживать температуры почти всех компонетнов платы с помощью девяти штатных и трех выносных термодатчиков. Так же, можно осущесвшять управление кулерами, для их подключенияна на плате имеется восемь разьемов.

Thermal Status выводит общую оценку каждой из температурных зон, например на тестовом стенде, во время нагрузки показатель процессорной области понижался до значения «Обычный» из-за высокой температуры центрального процессора.

На кладке «Fan Control» для каждого из кулеров можно установить уже заготовленный профиль или же настроить его работу опираясь на показания любого из термодатчиков.

В последнем разделе «DIGI+ VRM Control» можно настаивать режимы работы систем питания процессора и оперативной памяти.

Тестирование SABERTOOTH Z87 производилось в составе следующего тестового стенда:

- Процессор: Intel Core i7 4770K;

- Графический ускоритель: Saphire VAPOR-X R9 270X;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3500413AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

В ручном режиме разгона стендовый 4770к, смог работать на частоте 4500Мгц, при этом его температура находилась на предельных значениях. Напомним, что на ASUS Z87-A процессор показывал полностью аналогичные результаты разгона. Дальнейший разгон ограничен именно возможностями процессора, ему просто необходимо проходить процедуру скальпирования и замены термоинтерфейса.

При разгоне процессора путем повышения частоты BCLK мы остановились на довольно «ровном» показателе в 180Мгц, что на 3Мгц больше чем на Z87-A. Конечно же, для достижения такой частоты использовался CPU Strap в 167МГц.

Для тестирования температурного режима платы на процессор была установлена система водяного охлаждения, основывающаяся на ватерблоке D-TEK FuZion. Процессор 4770K был разогнан до 4400Мгц при напряжении 1.22В, какой-либо обдув платы отсутствовал. Нагрузка осуществлялась с помощью программы LinX v.0.6.4. Тестирование производилось в трех режимах:

- С установленным кожухом и двумя штатными вентиляторами;

- Полностью пассивный вариант с установленным кожухом;

- Полностью пассивный вариант без кожуха.

Как видим, во всех режимах плата выдержала стресс тест, температура самых горячих компонентов осталась в пределах нормы. Интересно, что в полностью пассивном варианте, установленный кожух почти не повлиял на температурные показатели. Возможно, в корпусе с хорошо организованной вентиляцией разница была бы более большой.

Подведение итогов хочется начать со сравнения SABERTOOTH Z87 с более дешевой Z87-A, нельзя обойти тот факт, что разгонный потенциал не скальпированного процессора 4770K оказался одинаковым на обоих платах. Получается, что при разгоне процессоров Intel Haswell, на итоговый результат разгона бОльшую роль оказывает успешность экземпляра самого процессора.

А если материнская плата не является слабым звеном при разгоне, то при ее выборе стоит ориентироваться на факторы цены и качества, а здесь, ASUS SABERTOOTH Z87 является действительно крепким орешком! Увеличенный срок гарантии, применение защитных решений в виде кожуха и антипылевых заглушек, продуманный комплект поставки, обширные функции термоконтроля и достойная элементарная база делают плату хорошим выбором для пользователя, который при создании своей системы подбирает качественные и надежные элементы.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

[Полигон Modlabs] Обзор Transcend StoreJet 25H3P

Метки: StoreJet 25H3P | Transcend | TS15TSJ25H3P | TS1TSJ25H3P | TS2TSJ25H3P | TS500GSJ25H3P | Обзор

Дата: 04/12/2013 00:00:00

Подписаться на комментарии по RSS

Мы продолжаем серию материалов посвященных рассмотрению гаджетов от компании Transcend, с помощь которых сохраняется и передается, важнейщая для нас информация. Мы уже познакомились с SD Wi-Fi и Transcend StoreJet Cloud, а сегодня к нам на тестирование попало более стандартное устройств, в нем нет Wi-Fi интерфейса, но при этом, он довольно сильно выделяется из ряда ему аналогичных устройств. Внешний жесткий диск Transcend StoreJet 25H3P имеет ударопрочный корпус, благодаря которому устройство соответвует стандарту MIL-STD-810F, а это 26 падений с высоты 1,22 м. Давайте познакомимся с устройством более детально.

Transcend StoreJet 25H3P поставляется в коробке с уже знакомым нам, по предедущим обзорам, дизайну. Недостаткам информации коробка не страдает и имеет довольно полное описание устройства. На лицевой стороне, имеется смотровое окно и возможно из-за его присутствия упаковка стала не столь прочна, но для сегодняшнего участника это не должно быть проблемой :-).

В комплект поставки вошел сам диск, кабель Micro USB 3.0 типа B, инструкция по быстрому подключению и маленькая пачка рекламных листовок.

Корпус StoreJet 25H3P выполнен в двух цветах: основной фиолетовый и стандартный черный, в целом к дизайну нет претензий, конечно, любителям строгой классики устройство может и не приглянуться. Размеры диска составляют 131.8×80.8×19мм, из за применяемых слоев защиты они немного увеличены относительно аналогичных устройств, но при этом StoreJet 25H3P очень удобно держать в руке. В правом верхнем углу находится кнопка «One Touch Backup», позволяющая производить быстрое сохранение данных, конечно, для этого придется установить специальный софт от Transcend, он изначально записан на диске и так же имеется на сайте производителя.

Обратная сторона имеет углубления в виде небольших крестовин, что в теории должно улучшить сцепление с поверхностью на которой находится диск, но на практике, немного выпирающая пластиковая часть продолжает скользить по поверхности, но если сравнивать параметр «скольжения» с обычными пластиковыми корпусами, StoreJet 25H3P все же лучше держится за поверхность и неловким движением руки уронить диск со стола уже не получится.

Разъем подключения Micro USB 3.0 находится на верхнем торце диска и не имеет заглушек, что в экстремальных условиях может привести к попаданию во внутрь воды.

Первый, силиконовый, слой защиты снимается довольно легко и после его демонтажа мы можем увидеть пластиковый бокс, который является каркасом для всего устройства. Бокс фиксируется тремя болтами и, как оказалась, довольно крепкими защелками.

Открыв бокс мы добираемся до третьего, финального слоя защиты. Он представлен резиновым бампером, который полностью окружает жесткий диск по периметру. Хочется отменить, что бампер и бокс очень хорошо подогнаны друг к другу и в них жесткий диск лежит как влитой.

В исполнении корпуса мы не нашли больших огрехов или недостатков, но одно слабое место, все же обнаружилось. Гайка фиксирующего болта закреплена в тонком слое пластика и, как показывает практика, со временем пластик может раскрошится и фиксация может ухудшится. Возможно, в StoreJet 25H3P применяется более качественный пластик и такого не произойдет.

Между жестким диском и платой-переходником с SATA на USB имеется алюминиевая планка, выполняющая роль проводника для заземления.

Переходной мост основан на контроллере ASMedia ASM1053, он в отличии от многих контроллеров позволяет контролировать состояние жесткого диска с помощью технологии SMART.

В модели StoreJet25M3, попавшей к нам на тестирование, установлен жесткий диск ST1000LM024, объёмом 1Гбт со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин и объёмом буфера в 8Мб. Так же имеются модели с объёмом в 500Гб и 750Гб. Интересно заметить, что при тестировании StoreJet25M3 на других ресурсах авторы могли увидеть жесткий диск совершенно другого производителя, возможно, это связанно с различными ревизиями выпуска или территориальными распределениями.

Для изучения скоростных характеристик использовался тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7 4770K @ 4400 МГц (HT включена, Turbo - выключена);

- Графический ускоритель: SAPPHIRE DUAL-X R9 270;

- Материнская плата: ASUS Sabertooth Z87;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3250410AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

В качестве програмного обеспечения для тестирования использовалась программа HD Tune Pro v5.50. Результаты тестирования средней скорости чтения и записи по интерфейсу USB 3.0 вы можете увидеть на скриншотах.

В целом, показатели чтения и записи превышают среднестатестические для этого класса устройтсв. При тестирование жесткого диска, подключеново напрямую к разьему SATA 6 Гбит/с скоростыне показатели не изменились, поэтому к контролеру ASMedia ASM1053 мы не можем предьявить ни каких претензий.

Полностью проверять заявленые характеристики ударопрочности мы не стали, так-как считаем, что зашитная броня StoreJet 25H3P предназначена прежде всего для предотвращения единичных случаев, в которых могут пострадать важные для вас данные. Но тем не менее, мы пару раз уронили диск со стола :) по звуку в момент удара об пол, можно сказать, что бОльшая часть удара была удачно погашена первым слоем зашиты и после этих эксперементов диск продолжал стабильно работать, его состояние по показателям SMART не ухудшилось.

Учитывая высокую ударопрочность и очень хорошие скоростные характеристики, Transcend StoreJet 25H3P достоин получить награду «Выбор редактора».

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.png)