ОБЗОР

Младшая девятка. Обзор и тестирование SAPPHIRE DUAL-X R9 270

Метки: amd | DUAL-X | R9 | R9 270 | radeon | saphire | обзор | тестирование

Дата: 30/11/2013 23:27:00

Подписаться на комментарии по RSS

Младшая девятка. Обзор и тестирование SAPPHIRE DUAL-X R9 270

После анонса линейки новых видеокарт R7 и R9 от компании AMD прошло почти два месяца, за это время на рынке появлялось множество вариаций R9 270X и R9 280X от различных производителей, в свет вышел флагман серии R9 290X и сейчас, после выхода видеокарт, каждая из которых является представителем определенного ценового диапазона, выходят другие решения и они, можно сказать, заполняют переходные пустоты между каждой ценовой категорией, одной из таких карт оказалась AMD R9 270. Она занимает довольно интересную нишу между AMD R7 260X и R9 270X и на данный момент, является младшим представителем серии R9.

AMD R9 270 позиционируется как быстрейшая карта с тепловым пакетом до 150W, при этом, со слов AMD, позволяет играть современные игры в высоком разрешении.

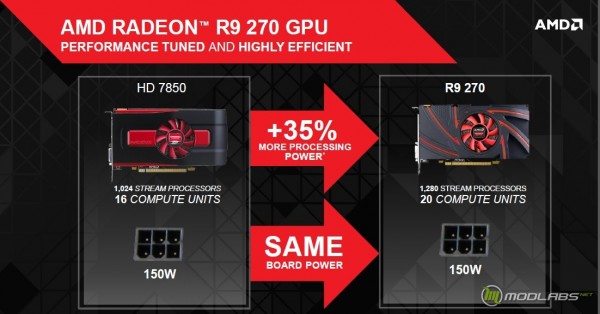

Если сопоставлять R9 270 с представителями видеокарт уходящей серией HD7000, то новинка приходит на смену HD 7850 и в отличии от перехода с HD 7870 на R9 270X, при котором основные характеристики карты остались вовсе неизменными и получился так называемый ребрендинг с небольшим повышением тактовых частот, R9 270 приносит с собой увеличение количества потоковых процессоров на 35%.

Первой из представителей AMD R9 270, которая попала к нам на тестирование, оказалась не референсная SAPPHIRE DUAL-X R9 270. Ее обзор мы будет производить методом сравнения с ранее рассмотренной SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X.

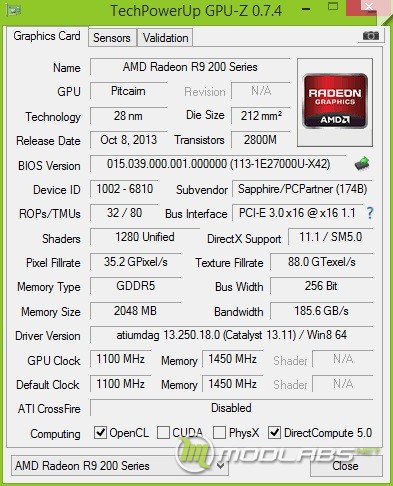

Основные технические характеристики AMD R9 270 мы можем изучить благодаря скриншоту программы GPU-Z. В AMD R9 270 используется графическое ядро Petcaim, изготовленное по нормам 28нм техпроцесса, в него вошли 32 блока растеризации, 80 текстурных блоков и 1280 шейдерных блоков. Как видим, в R9 270, по сравнению с R9 270X все вычислительные блоки остались на месте, что позволяет надеется на аналогичный уровень производительности. Графическое ядро работает на частоте 945Мгц, и здесь Sapphire приложили свою руку и произвели небольшой оверклокинг, например, частота референсных карт составляет 925Мгц. Видеопамять работает на эффективной частоте в 5600 МГц и имеет 256ти битную шину.

SAPPHIRE DUAL-X R9 270 поставляется в коробке, с дизайном и размерами аналогичной оной у VAPOR-X R9 270X. Однако, немного изменилось цветовое оформление, с синего на пурпурный. Информативность упаковки не утерялась, мы по прежнему можем увидеть все основные характеристики и технологии используемые при создании карты.

Комплект поставки, как и коробка, так же аналогичны Xвой версии, но вместо двух переходников питания, имеется только один, а для R9 270 более и не нужно. Как говорится, если все хорошо, зачем что- то менять :). Для напоминания, перечислим всю комплектацию:

- Инструкция по установке и рекламная листовка;

- Диск с комплектом драйверов;

- Один CrossFire мостик;

- Один переходник питания с Molex на PCI-Express;

- Переходник с DVI на VGA;

- Фирменная наклейка Saphire;

- Кабель HDMI длинной 1.8 метра.

При первом взгляде на карту сразу замечаем, что ее размеры уменьшились в длину, а замеры лишь подтвердили данный факт, итоговая длинна составила 226мм это на 36мм короче платы R9 270X. При таком размере карта может довольно удачно вписаться в компактную систему на базе материнской платы формата Mini-ITX. В толщину, благодаря системе охлаждения карта по-прежнему занимает два слота расширения, можно сказать, что данной размер является уже устоявшимся стандартом для большинства видеокарт почти всех ценовых диапазонов. Если говорить о дизайне, SAPPHIRE DUAL-X R9 270 не имеет на своем борту каких-либо пестрых изображений или узоров и выполнена в строгом дизайне темных тонов.

Набор разъемов для вывода изображения так же не изменен, это все те же:

- 1 x HDMI с поддержкой 3D;

- 1 x Display Port 1.2;

- 1 x Dual-Link DVI-D;

- 1 x Dual-Link DVI-I.

Система охлаждения крепится к плате с помощью четырех подпружиненных болтов и более не имеет дополнительного крепежа, но учитывая габариты карты и вес самого радиатора, это вполне приемлемо.

После демонтажа, мы можем изучить систему охлаждения более детально, в ее основании находится алюминиевый радиатор, тепло по которому разносят две тепловые трубки, за непосредственный контакт с графическим ядром отвечает медное основание и всю эту конструкцию скрепляет довольно качественная пайка. Сверху, радиатор накрывается кожухом, к которому крепятся два вентилятора FD7010H12S диаметром 72мм. Устройство кожуха таково, что после прохождения через радиатор, большая часть нагретого воздуха остается в корпусе, хотя если вспомнить, что тепловой пакет DUAL-X R9 270 составляет 150W, этот факт становится не столь критичным.

Радиатор также охлаждает чипы оперативной памяти, контактирующие с ним благодаря термопрокладкам, чего нельзя сказать об элементах системы питания, они вынуждены охлаждаться только потоком воздуха от вентиляторов. За время прохождения всего пакета тестовых приложений, графическое ядро смогло разогреться до 62°C, при этом вентилятор работал в автоматическом режиме и раскрутился до 41% от максимальных оборотов. При таких оборотах система охлаждения начала выделяться на шумовом фоне пары кулеров от Noctua.

Так-как печатная плата уменьшилась в размере, компоновка элементов стала более плотной и пустых мест на плате попросту нет. Дополнительное питание подается через один 6pin разъем, вместо двух у R9 270X. А вот разъем для соединения двух видеокарт в связку CrossFire остался на прежнем месте, в левом верхнем углу.

Графическое ядро Pitcairn XT расположено под, уже привычным для нас, углом в 45градусов.

Система питания графического ядра немного уменьшилась в численности, теперь она четырех фазная, это на одну фазу меньше чем у R9 270X, за ее управление отвечает ШИМ-контроллер NCP4206. В каждой из фаз используются DrMOS микросхемы NCP5369. Весь объём памяти набран чипами производства Elpida, их маркировка EDW2032BBBG, на карте Sapphire VAPOR-X R9 270X использовалась аналогичная память.

Как и у R9 270X, на обратной стороне платы R9 270 нет каких-либо основополагающих микросхем и на ней находится множество резисторов и конденсаторов.

Для изучения разгонного потенциала рассмотренной видеокарты использовался тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7 4770K @ 4400 МГц (HT включена, Turbo - выключена);

- Графический ускоритель: SAPPHIRE DUAL-X R9 270;

- Материнская плата: ASUS Sabertooth Z87;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3250410AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

После того, как мы узнали, что в R9 270 используется полностью аналогичное R9 270X графическое ядро и видеопамять, появились большие надежды на хороший разгонный потенциал. Но в итоге, без каких-либо модификаций со штатной системой охлаждения, SAPPHIRE DUAL-X R9 270 смогла взять частоты в 1060Мгц по ядру и 1500Мгц по памяти, мы можем предположить, что это явные последствия работ по снижению теплового пакета.

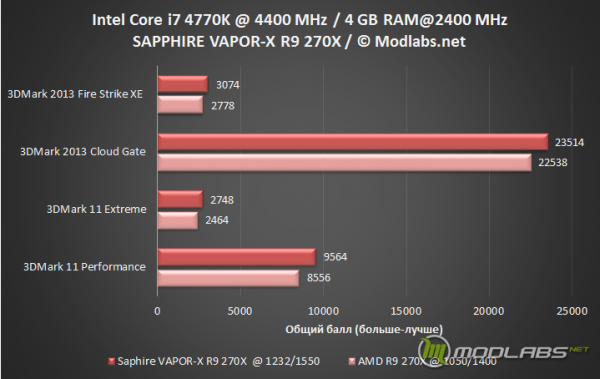

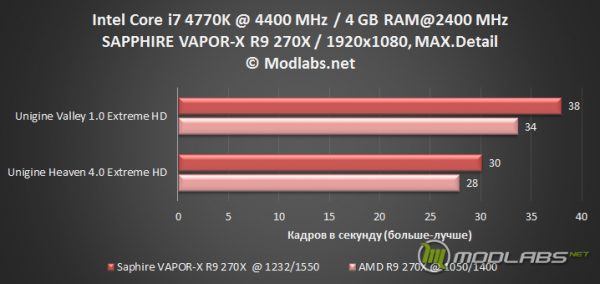

Продолжая общих ход обзора, мы будем сравнивать производительность SAPPHIRE DUAL-X R9 270 со старшим братом Sapphire VAPOR-X R9 270X.

Как видим, разница в производительности целиком и полностью зависит от частотного потенциала карт. С помощью разгона, младшая, без Xвая версия, смогла дотянутся до старшей но не более того.

На момент написания статьи, нам не удалось найти в продаже версий R9 270 и сейчас довольно сложно предугадать насколько большую цену, относительно рекомендованной, для этой карты установит отечественный рынок. Если брать в расчет только рекомендованные цены, то для AMD Radeon R9 270 прямым конкурентом является GeForce GTX 660 и опираясь на результаты нашего предыдущего тестирования, можно сказать, что Radeon R9 270 в этой конкуренции побеждает.

В заключении, отойдя от глобальных сражений AMD и NVIDIA, подведем итог по рассмотренному сегодня экземпляру R9 270 от компании SAPPHIRE, благодаря системе охлаждения DUAL-X карта находится в комфортном шумовом диапазоне и при этом может похвастаться запасом разгонного потенциала, а продуманный комплект поставки является хорошим бонусом.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

[Полигон Modlabs] Обзор материнской платы Asus Z87-A

Метки: ASUS | ASUS Z87-A | haswell | intel | socket 1150 | z87 | Z87-A | Обзор | тестирование

Дата: 21/11/2013 00:10:00

Подписаться на комментарии по RSS

Героиня сегодняшнего обзора достойно носит звание «младшей» материнской платы в линейке от компании Asus, выпущенных на основе набора системной логики Z87. Asus Z87-A предназначена специально для процессоров четвёртого поколения Intel Core. Обычно, младшие платы немного ограничены в функционале, так же они не имеют на своем борту большого багажа различных интерфейсов и фирменных «примочек» от производителя. В рамках обзора, мы изучим возможности платы и попытаемся определить, будет ли ее достаточно для обычного пользователя, который хочет собрать домашний компьютер на актуальной платформе, при этом, не гонясь за топовыми решениями.

Asus Z87-A поставляется в коробке обычных размеров, а если учесть количество «прокаченных» материнских плат, имеющихся на рынке, то коробку можно смело назвать компактной. На ее лицевой стороне, мы сразу можем увидеть название платы и тип поддерживаемых процессоров, а с обратной стороны основные характеристики и все технологии, используемые при ее создании. В общем, коробка вполне информативна и позволяет защитить плату во время транспортировки, а более от нее и не требуется.

На пути к изучении платы, как всегда, после коробки, встает комплект поставки :). Для Asus Z87-A в него вошли: инструкция по эксплуатации на английском языке, DVD-диск с драйверами и утилитами, два SATA кабеля, один SLI мостик, набор фирменных коннекторов Q-Connector от ASUS и стандартная заглушка на заднюю панель корпуса. Итого, мы можем назвать комплект поставки довольно хилым, хотя другого мы и не ожидали, ведь материнская плата является «младшей». Справедливости ради, хочу заметить, что многие пользователи вообще ни обращают внимание на комплект поставки и достают из коробки только материнскую плату с заглушкой, а все остальное продолжает пылиться на верхней полке шкафа. Поэтому, упрощённый комплект поставки, для экономных пользователей можно назвать плюсом.

Вот мы и добрались до героини обзора, встречаем ASUS Z87-A. Плата выполнена, на первый взгляд, в формате полноценных плат ATX, но при замерах, оказывается, что в ширину плата немного уменьшилась и имеет размеры 305х223.5мм. Визуально, в сравнения с материнскими платами серий ROG и TUF, ASUS Z87-A выглядит действительно бюджетно: компактные радиаторы системы охлаждения и стандартный дизайн в золотисто-черных тонах. Интересно, если перенестись приблизительно на шесть лет назад, аналогичные по дизайну платы, например P5B Deluxe, считались совсем не дешевыми и были эталоном совершенства. Тем не менее, время идет и становиться довольно интересно, что будет с рынком компьютерных комплектующих еще через пять лет :).

На панели разъёмов у ASUS Z87-A расположился следующий набор:

- Один PS/2 порт, к которому можно подключить клавиатуру или мышь;

- Для вывода изображения имеется по одному: Mini DisplayPort, HDMI, DVI-D и D-SUB;

- Один LAN;

- Один оптический S/PDIF;

- Четыре USB 3.0 и два USB 2.0;

- Шесть аудио разъёмов miniJack.

Набор портов можно назвать стандартным. Отметим, что все еще присутствует PS/2, например, на «топовых» материнских платах он уже почти не встречаться. К плюсам можно отнести наличие полного набора видеовыходов, это вполне оправдано для пользователей, которые планируют использовать лишь процессорные мощности системы, и не собираются приобретать видеокарту отдельно.

Для охлаждения нагревающихся частей ASUS Z87-A используется всего три небольших радиатора, два из них отвечают за охлаждение системы питания процессора, третий, охлаждает чипсет Intel Z87. Радиаторы состоят из алюминиевого сплава и покрыты золотистой краской, тепловые трубки в конструкции отсутствуют, а в качестве термоинтерфейса используется термопрокладки и «терможвачка». Несмотря на то, что крепеж к плате осуществляться с помощью подпружиненных гвоздей, а не болтов, прижим радиаторов вполне достаточный и равномерный.

Как уже упоминалось, ASUS Z87-A создана для процессоров четвертого поколения Intel Core, которые используют процессорный разъем LGA1150. Для обеспечения питанием процессора используется четырех фазная система питания, основанная на ШИМ-контроллере с маркировкой DIGI+ ASP1251.

При использовании ASUS Z87-A в систему можно установить до 32Гбт оперативной памяти, которая будет способна работать на частотах вплоть до 2800Мгц (режим разгона), для этого есть четыре разъёма DDR3, как и на многих материнских платах от ASUS, они имеют защелки только с одной стороны. Система питания оперативной памяти однофазная и основана на контролере Richtek RT8120. В углу, рядом с разъёмами для оперативной памяти, находится кнопка MemOK! позволяющая задействовать одноименную технологию.

На плате распаяны семь слотов расширения, два из них PCI-E 2.0 X1, так же присутствуют два разъёма PCI, их поддержка реализована благодаря контроллеру ASMedia ASM1083. Первые два, из полноразмерных слотов PCI-E, реализуются по средствам центрального процессора и могут разделить 16 линий с помощью четырех микросхем ASMedia ASM1480. Третий, нижний, слот PCI-E может задействовать всего две линии, он реализован на основе системной логике Intel Z87.

Набор и компоновка слотов расширения не вызывает вопросов. Первым расположен PCI-E 2.0 X1, а это позволит устанавливать крупногабаритные системы охлаждения, которым не будет мешать близко находящаяся видеокарта. Полноразмерные PCI-E расположены друг от друга, на расстоянии двух слотов, это позволит установить связку из двух видеокарт с мощными системами охлаждения.

Благодаря чипсету Intel Z87 плата обеспечивается шестью портами SATA 6 Гбит/с, и всеми портами USB 2.0 и USB 3.0. В качестве звукового кодека используется бюджетный Realtek ALC892, интересно, что на плате установлен сетевой контролер этого же производителя, Realtek 8111GR, он так же относиться к классу бюджетных, как видим, при создании ASUS Z87-A меры экономии предпринимались довольно часто.

Все шесть SATA портов находятся в правом нижнем углу платы, большинство из них расположены в один ярус, что довольно удобно при частых подключениях и отключениях SATA шлейфов.

В самом низу платы расположилось много интересного, во первых, это два переключателя позволяющих задействовать технологии энергосбережения и автоматического разгона, это EPU и TPU соответственно. Во вторых, это кнопка DirectKey, при нажатии которой, после запуска, система автоматически зайдет в BIOS, лично у меня, за время тестирования платы кнопка Del утеряла свою актуальность.

В ASUS Z87-A установлен UEFI BIOS с поддержкой графической оболочки и управлением мышкой. Вся работа с настройками BIOS может осуществляться в двух режимах, первый имеет название «EZ Mode» и предназначен для пользователей не имеющих детального представления о всех параметрах BIOS. В EZ Mode можно установить основные параметры системы.

Второй, расширенный режим, носит название «Advanced Mode», и в нем мы можем настроить все доступные параметры системы, как таковой, этот режим представляет собой довольно стандартную и хорошо структурированную версию BIOS. Хочется отметить, не стандартную для всех, решений вкладку «My Favorites», на которую можно добавить индивидуальный набор параметров из любого раздела BIOS, эта функция действительно очень удобна и позволяет ускорить процесс изменения основных параметров.

Имеется поддержка русского языка, но при его использовании на всех вкладках шрифт становится не очень удобным к восприятию.

Почти все параметры, используемые при разгоне, находятся на вкладке «AI Tweaker». Количество параметров ни как не ограничено по сравнению со старшими платами, разбега по изменению напряжения с лихвой хватит не только для воздушного охлаждения

На вкладке «Monitor» можно отслеживать температуры основных узлов системы, дополнительные температурные датчики на ASUS Z87-A не устанавливались. Так же здесь можно установить профиль регулирующий обороты вентиляторов, кстати, всего на плате имеется шесть разъемов для их подключения. Все разъёмы имеют возможность управления оборотами по ШИМ.

Перед тестированием материнской платы, версия BIOS была обновлена до 1602 при помощью встроенной функции Asus EZ Flash. Все манипуляции с ASUS Z87-A производились на тестовом стенде со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7 4770K;

- Графический ускоритель: Saphire VAPOR-X R9 270X;

- Материнская плата: ASUS Z87-A;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3500413AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

Поскольку тестирование платы в номинальном режиме не представляет интереса, предлагаю сразу изучить способности функции автоматического разгона «TPU». Как отмечалось ранее, функция имеет два режима: в первом, TPU1 разгон происходит с помощью повышения множителя процессора до 41-43x, при этом частота CPU Cache составляет 3906Мгц, оперативная память начинает работать по установкам XMP профиля, конечно если такой присутствует. Наши коллеги обозреватели, в чьих руках платы ASUS Z87-A оказывались раньше чем у нас, жаловались на сильно завышенное напряжение при использовании режима TPU1, при использовании последней версии BIOS максимальное напряжение составило 1.225В, что вполне допустимо для процессора Intel Core i7 4770K при использовании хорошего охлаждения. Это очень хорошо, когда с новыми версиями происходит исправление имеющихся ошибок, а не добавление новых :).

Во втором режиме TPU2, разгон происходит с помощью повышения частоты системной шины до 125Мгц и напряжении на процессор до 1.25в.

В ручном режиме стендовый 4770к без проблем смог работать на частоте в 4400мг. Эту частоту можно назвать стандартной для обычных не скальпированных процессоров, при небольшом увеличении напряжения, процессор так же стабильно работал на 4600Мгц.

При разгоне процессора путем повышения частоты BCLK нам удалось добиться стабильности в районе 177Мгц, при этом использовался CPU Strap 167МГц. На более низких CPU Strap, в процентном соотношении, прирост частоты был аналогичным. Можно сказать, что при использовании ASUS Z87-A функции разгона будут полезны не только владельцам процессоров с K индексом!

Все манипуляции с разгоном производились на открытом тестовом стенде, при использовании воздушного кулера Cooler Master Hyper 212 Plus, в таком режиме радиаторы системы питания прогрелись до 56°C, что является достаточно хорошим результатом, при установке системы в корпусе с вентиляцией, температура должна снизиться.

Подведение итогов по тестированию ASUS Z87-A хочется начать с оглашения цены, которая на момент публикации материала составила ни больше не меньше 5000р по данным Яндекс.Маркета. В сравнение с решениями от GIGABYTE, ASRock и MSI цена вполне адекватная и порой разница зависит от политики ценообразования того или иного магазина. Конечно, если бы ASUS Z87-A за ту же цену, имела дополнительный функционал «сестры» ASUS Z87-PRO, ей бы просто не было равных в этой ценовой категории, однако, здесь стоит отметить очень хорошее ранжирование в линейке плат ASUS, есть не только дорогое и дешевое решение, но так же и множество переходных вариантов. Мы предполагаем, что благодаря такому подходу каждый пользователь сможет найти нужную ему плату.

Сегодня, ASUS Z87-A справилась с поставленной для нее задачей! На ее основе, без лишних затрат, действительно можно создать производительную систему с актуальным процессором, при этом, плата сможет обеспечить хорошие возможности для разгона, который скорее всего, «упрется» в возможности самого процессора или оперативной памяти.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

[Полигон Modlabs] Обзор Sapphire VAPOR-X R9 270X

Метки: amd | R9 270X | R9 270x | radeon | saphire | VAPOR-X | обзор | тестирование

Дата: 14/11/2013 00:25:00

Подписаться на комментарии по RSS

Мы уже знакомились с видеокартой R9 270X, но после официально анонса на рынок вышло множество решений от различных производителей, в большинстве случаев, эти карты имеют уникальный комплект поставки, более мощную систему охлаждения, а так же полностью пересмотренный дизайн печатной платы, который, увы, встречается довольно редко. Напомним, «Полигон Modlabs» был введен на нашем сайте именно для тестирования столь похожих видеокарт. После обзора и теста референсной карты, мы тестируем все последующие методом сравнения с эталонным вариантом.

Saphire VAPOR-X R9 270X попала к нам в довольно большой упаковке с изображением, на мой взгляд, весьма агрессивно настроенного робота :) Описание карты, размещённое на коробке, очень информативно, мы сразу можем узнать какая карта находится внутри, у некоторых производителей это сделать довольно сложно, так же на обороте, перечислены все технологии, которые использовались при создании VAPOR-X R9 270X.

Вскрыв коробку, мы можем увидеть комплект поставки, в него вошли:

- Инструкция по установке и рекламная листовка;

- Диск с комплектом драйверов;

- Один CrossFire мостик;

- Пара переходников питания с Molex на PCI-Express;

- Переходник с DVI на VGA;

- Фирменная наклейка Saphire;

- Кабель HDMI длинной 1.8 метра.

Комплектация очень хорошо продумана и имеет все необходимое для задействования всех возможностей карты, для полного набора не хватает лишь какой-нибудь бонусной игры. Интересно, что для транспортировки производитель защитил кожух системы охлаждения пластмассовой накладкой, обычно это делается одноразовой пленкой.

Габариты карты почти не отличаются от референсной, лишь дизайнерская накладка и более длинная печатная плата, немного увеличивают размер, конечно если пользователю это критично, он может снять накладку, открутив два болта. В высоту карта по прежнему занимает два слота расширения, несмотря на то, что используется не турбинная система охлаждения.

Для вывода изображения используется набор разъемов аналогичный эталонный карте:

- 1 x HDMI с поддержкой 3D;

- 1 x DisplayPort 1.2;

- 1 x Dual-Link DVI-D;

- 1 x Dual-Link DVI-I.

Система охлаждения крепится к плате с помощь четырех подпружиненных болтов, дополнительно, надежную фиксацию по углам обеспечивают еще четыре болта.

Кожух системы охлаждения алюминиевый, его демонтаж можно осуществить, открутив четыре болта. За отвод тепла от радиатора отвечают два вентилятора диаметром 90мм, они крепятся к радиатору с помощь специальной пластины.

Компания Saphire назвала систему охлаждения VAPOR-X, в ее основе лежит испарительная камера, позволяющая равномерно распределять тепло от графического ядра по всей площади радиатора. Сам радиатор довольно компактный и имеет высоту порядка 20мм, так же стоит отметить, что он разделен на две части. По каждой из частей радиатора, тепло дополнительно распространяется с помощью четырех тепловых трубок, которые сведены с ребрами с помощью пайки. Чипы оперативной памяти и элементы системы питания контактируют с радиатором благодаря термопрокладкам.

По габаритам, печатная плата немного удлинена относительно референсной, поэтому имеет более рассредоточенную компоновку элементов в правой части. В правом верхнем углу, появился переключатель между первой и второй микросхемой BIOS, для обоих зашиты одинаковые тактовые частоты. Так же плата имеет уникальный дизайн системы питания.

В качестве ШИМ-контроллера используется NCP4206 под его управлением находятся пять фаз питания, каждая из которых основана на микросхеме DrMOS NCP81081, и здесь начинается самое интересное, по информации из даташитов, каждая микросхема имеет максимально возможную силу выходного напряжения на 5а меньше нежели микросхемы эталонной карты и получается, что система питания Saphire VAPOR-X R9 270X на 25А слабее эталонной карты, но этот вывод основан только на теории.

Графическое ядро, это пожалуй единственная часть видеокарты, которая остается неизменной у различных производителей, хотя во времена карт GeForce 6 серии и он мог измениться. В Saphire VAPOR-X R9 270X установлен Pitcairn XT, который выпущен на 30 неделе 2013 года, это всего на неделю позже эталонного образца, ранее побывавшего у нас на тестировании.

На плате установлены чипы памяти производства компании Elpida, они имеют маркировку EDW2032BBBG, заявленная эффективная частота составляет 6.0Gbps. Напомним, что в референсном решении использовались чипы производства SK hynix.

Обратная сторона платы не нагружена основополагающими микросхемами и несет на себе элементы обвязки основных систем.

Карта имеет увеличенные частоты относительно эталона, по ядру с 1050 до 1100 и по памяти с 1400 до 1450 остальные показатели остались неизменными. Мы можем назвать данный разгон маркетинговым, так как даже референсной плате легко покорялись эти частоты.

В штатном режиме, за время прохождения всего пакета игровых тестов, графическое ядро смогло прогреться до 64°C, при этом система охлаждения работала на 37% мощности и оставалась практически бесшумной.

Для изучения разгонного потенциала рассмотренной видеокарты использовался тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7 4770K @ 4400 МГц (HT включена, Turbo - выключена);

- Графический ускоритель: Saphire VAPOR-X R9 270X;

- Материнская плата: ASUS Sabertooth Z87;

- Оперативная память: Transcend aXeRam DDR3-2400;

- Жёсткий диск: Transcend Half-Slim SSD TS64GHSD740 (для системы), Seagate ST3250410AS для данных;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Microsoft Windows 8.1 Professional + последние обновления.

После длительного изучения разгонного потенциала карты, была достигнута максимально стабильная частота в 1232Мгц для графического ядра и 1550Мгц для видеопамяти. Для этого мы зафиксировали обороты кулера на 45%, именно на этом значении система охлаждения продолжала не выделяться из общего шумового фона системы. При таких установках максимальная температура поднялась всего лишь на 3 градуса и составила 67°C

В итоге, видеокарту Saphire VAPOR-X R9 270X из-за применения хорошей системы охлаждения и продуманного комплекта поставки мы можем назвать отличной альтернативной референсной карты. А если учесть, что от разгона прирост производительности в среднем составил 9%, пользователь может всегда выжать из карты еще чуть-чуть и система охлаждения справиться с этим без особого шума. В Московской рознице, на момент публикации статьи карту можно приобрести приблизительно за 7800 рублей, при этом за вариации R9 270X от других производителей просят аналогичную сумму, поэтому, выбор как всегда, остаётся за конечным пользователем.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

Такие разные SSD. Обзор Transcend StoreJet Cloud и Transcend Half-Slim SATA SSD

Метки: Cloud | Half-Slim SSD | MO-297 | SSD | StoreJet Cloud | Transcend | TS128GSJC10K | TS32GSJC10K | TS64GHSD740 | TS64GSJC10K | Обзор | тестирование

Дата: 01/11/2013 08:13:55

Подписаться на комментарии по RSS

Обзор Transcend StoreJet Cloud и Transcend Half-Slim SATA SSD.

Мы уже протестировали одно устройство компании Transcend, которые довольно сильно выбивается из общей массы стандартных гаджетов, благодаря расширенному функционалу, напомню, это была Transcend SD Wi-Fi. Но как оказалось, на этом наше знакомство с интересными гаджетами от компании Transcend не заканчивается.

Сегодня, мы рассмотрим два не стандартных накопителя SSD, каждый из них используется в немного различных областях. Например, первый, StoreJet Cloud является переносным накопителем, который имеет собственный Wi-FI модуль и аккумуляторную батарею, надеюсь, вам уже интересно как производитель заставил сочетаться эти технологии в одном устройстве. Второй, более стандартный SSD, хотя, стандартным его назвать сложно, он вписался в формат Half-Slim (MO-297) применяемый в индустриальных решениях. Давайте посмотрим, какие особенности есть у этих устройств и взглянем на них глазами рядового пользователя.

Начнем с Transcend StoreJet Cloud, он поставляется в корочке небольшого размера. На ее лицевой стороне имеется смотровое окно для ознакомления с гаджетом, а на обратной перечислены основные возможности и технические характеристики гаджета.

Комплект поставки довольно прост, кроме инструкций по эксплуатации и рекламных листовок, в него попал USB-MicroUSB кабель и защитный чехол. Листая руководство пользователя, было обнаружено, что в комплект поставки так же должен входить адаптер для заряда устройства. Вероятнее всего, зарядка была утеряна нашими коллегами, так как на фотографиях в интернет магазинах она все же присутствует.

Устройство выполнено в черном цвете, лицевая сторона глянцевая и довольно хорошо собирает отпечатки пальцев, а обратная матовая. Габариты не превышают 99x54x16.5мм, а масса составляет 90грамм, визуально накопитель выглядит немного «плотнее» обычного телефона.

Разъем MicroUSB и кнопка включения Wi-FI модуля разместились на противоположных сторонах. Чуть заметная кнопка сброса позволяет вернуть внутренние настройки к заводским значениям, при этом данные останутся в сохранности.

В верхнем углу имеются два светодиода, которые являются индикаторами уровня заряда батарерии и работы Wi-Fi. Индикаторы могут отображать различные статусы устройства: зарядка, низкий заряд батареи, запуск и режим работы Wi-FI модуля.

Вскрыть гаджет оказалось довольно сложно, боковины держатся с помощью довольно больших защелок и в тоже время крепятся очень плотно к корпусу. Первой нужно вскрывать обратную, а не глянцевую сторону, так как передняя дополнительно крепится с помощью двух болтов.

Для автаномного питания устройства используется литионовый аккомулятор PR-634072 с рабочим напряжением 3.7В и емкостью 2000мАч. Заявлено время работы составляет 6часов, на практике, данные подтвердились с разбросом плюс-минус час, все зависит от интенсивности обращений к устройству.

Демонтировав переднюю панель, мы можем увидеть начинку гаджета, а именно Wi-FI адаптер RTL8188CE подключённым по интерфейсу Mini-PCIe, контроллер AU6998N и набор логики RTL8196C так часто используемый в Wi-FI роутерах.

Антена Wi-FI модуля крепится к крышке, на наш взгляд именно она является слабым звеном в обеспечении большой зоны действия устройства. С такой антенной видимость сети StoreJet Cloud ограничивается приделами одной комнаты, при этом, если расстояние значительно увеличится, скорость начнет падать, но об этом в разделе тестирования.

Следующий участник сегодняшнего обзора Transcend Half-Slim SSD, не имеет больших и красочных коробок и поставляется в обычном антистатическом пакете.

Сам диск имеет размеры 54.0x39.05x4.0мм и полностью соответствую формату MO-297, по заявлению производителя накопители данного форм-фактора будут применяться в системах хранения SAN, промышленных комплексах и других компьютерных системах, но сегодня, мы будет испытывать Transcend Half-Slim SSD в качестве накопителя для обычного ПК. Образец, попавший к нам на тестирование, имеет маркировку TS64GHSD740.

Удалив информационную наклейку, мы можем увидеть, что накопитель основан на контроллере JMF667H компании Jmicron, который имеет четырехканальный доступ к микросхемам памяти. Общий объём памяти в 64Гбт набран четырьмя микросхемами SDTNQGBMB-016GP, они находятся на противоположных сторонах платы, с каждой стороны по две штуки.

При подключении к стандартным разъёмам питания и SATA, Half-Slim SSD смотрится довольно комично, при этом он почти не имеет веса и можно сказать, что диск подключается к проводам, а не провода к диску.

Тестирование функционала. Скоростные характеристики. Вывод.

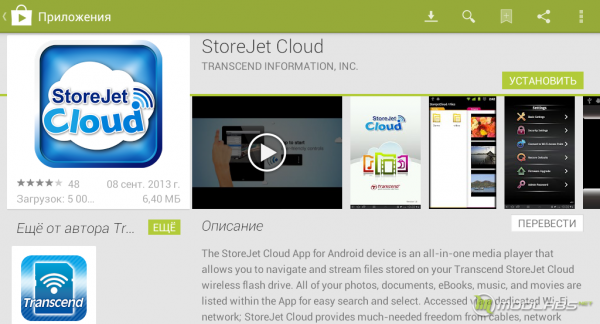

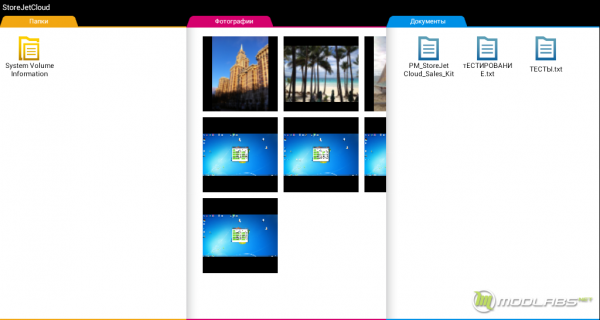

Устройства на базе на базе операционных систем Android и iOS могут работать с Transcend StoreJet Cloud благодаря специальному приложению StoreJet Cloud, которое можно скачать из Google Play или App Store. В нашем случае изучение приложения будет происходить на платформе Android.

После того, как планшет подключился к сети StoreJet Cloud, можно запускать программу и подключаться. Начальный экран разделяет файлы по тину, на мультимедийные и документы. Хотим заметить, что отображаются файлы находящиеся в корневом разделе, панки и их содержимое находятся в отдельном окне.

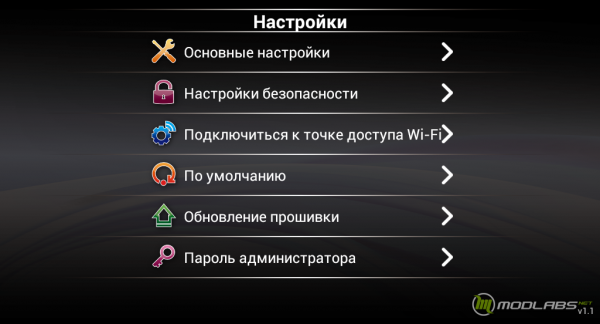

В программе имеется небольшое меню настроек, лично я, первым делом включил шифрование Wi-FI сети, поскольку изначально она общедоступна.

При просмотре фотографий, их загрузка происходит не полностью, получается некий превью кадр. Файлы можно листать, не выходя в корневую папку, чего не было в приложении Wi-Fi SD, зато в Wi-Fi SD фотографии загружались полностью.

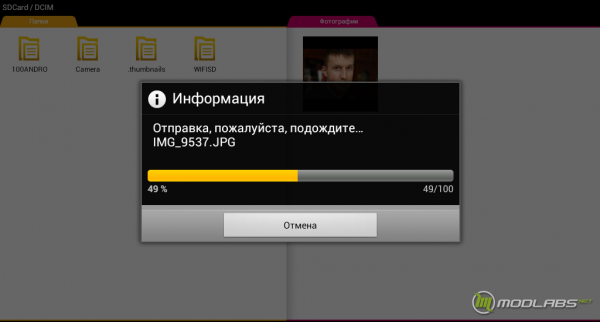

Перейдя в раздел памяти планшета, можно выборочно передавать файлы на StoreJet Cloud, выбор и отправка нескольких папок или файлов не поддерживается, все файлы по умолчанию отправляются в коренной раздел StoreJet Cloud .

В приложении есть раздел камеры, но на китайском планшете ICOO D70Pro II, при попытке перейти в этот пункт приложение вылетало с ошибкой.

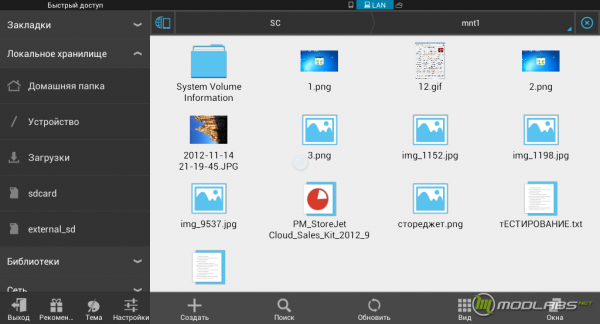

Изучив приложение, я решил использовать StoreJet Cloud как обычный сетевой диск, и для всех манипуляций с файлами продолжил использовать полюбившиеся мне приложение «ES Проводник». Диск доступен по адресу «192.168.10.254».

С обычного компьютера можно подключиться к устройству с помощью WEB интерфейса, в браузере необходимо ввести уже знакомый нам адрес «192.168.10.254». Здесь, все устроено еще более «интересно», файлы отображаются списком, их удаление осуществляется нажатием специальной кнопки, а для загрузки файлов на устройство имеется специальный раздел. Сам процесс загрузки отображается бегающим по кругу индикатором, ни каких данных об окончании операции попросту нет.

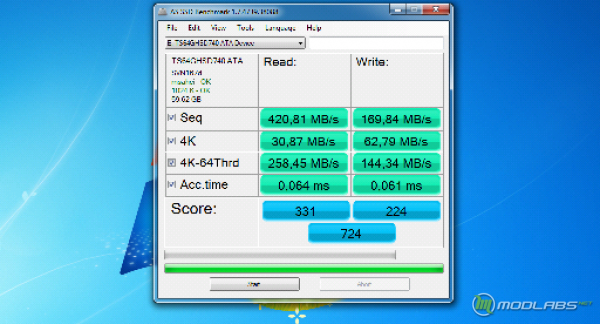

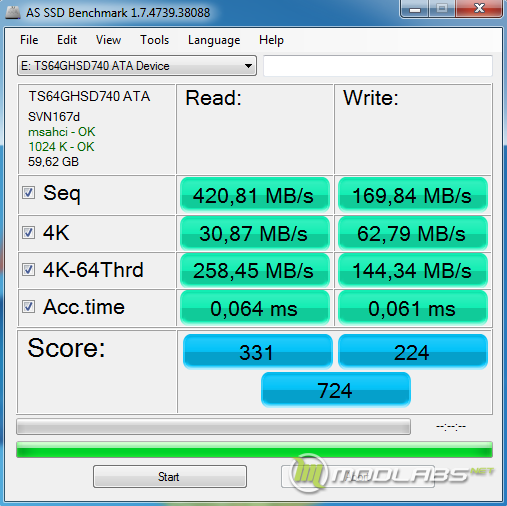

Для тестирования скоростных характеристик использовалась два тестовых пакета CrystalDiskMark 3.0.2 x64 и AS SSD Benchmark 1.7.4. Тестовый стенд был основан на материнской плате ASUS SABERTOOTH Z87.

При подключении с помощью USB-кабеля скоростные характеристики Transcend StoreJet Cloud находятся на высоком уровне, конечно если производить сравнение в разряде переносных накопителей, детальный тест можно увидеть на скриншоте программы CrystalDiskMark 3.0.2 x64. При подключении по Wi-Fi, скорость передачи уменьшается, причем значительно. На расстояние одного метра, от устройства до ноутбука, файл копировался с StoreJet Cloud со скоростью 3-4MB/s, а при еще большем удаление, скорость продолжала падать.

Если первый участник тестирования почти не имеет конкурентов, то у Transcend Half-Slim SSD их очень много, можно сказать все SSD, конечно, если не учитывать индустриальные системы. И здесь Half-Slim SSD показал себя очень достойно, скорость в 458.8 Мбайт/с при последовательном чтении покоряется не всем настольным SSD, то же самое можно сказать про скорость последовательной записи в 180 Мбайт/с!

Подводя итоги, о Transcend StoreJet Cloud можно сказать, что устройство довольно специфичное и скорее всего, рассчитано на определенный круг пользователей. Согласитесь, не каждый пользователь будет смотреть фильм с Wi-Fi диска, ведь в это время будет в ускоренном режиме расходоваться драгоценный заряд батареи. Однако, если вам необходимо переносить с собой довольно массивный архив состоящий из мелких файлов и памяти телефона или планшета уже не хватает, то StoreJet Cloud замечательно справится с данной задачей.

Transcend Half-Slim SSD в нашем тестировании зарекомендовал себя с лучшей стороны, ведь его скоростные характеристики находятся на уровне гораздо выше среднего, и при этом размеры диска минимальны. Но обычного пользователя, который желает приобрести обычный SSD формата 2.5, для установки в свой домашний ПК, размеры устройства могут наоборот оттолкнуть. Ведь плата диска не имеет ни какой защиты, и установить его внутри корпуса будет достаточно проблематично. Но для энтузиастов, точно знающих для чего им нужен диск таких размеров, Transcend Half-Slim SSD будет хорошим выбором.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

Невидимая мощь. Знакомство с AMD Radeon R9 290X

Метки: AMD | R9 | R9 270X | R9 290 | R9 290X | r9 290x vs gtx 780 | RADEON | Volcanic Islands | видеокарта | обзор | Перезнтация

Дата: 24/10/2013 08:00:55

Подписаться на комментарии по RSS

С момента анонса видеокарт нового поколения R7 и R9 от AMD прошло уже более двух недель, но официальной информации о флагманском решений так и не было. Конечно, различные слайды с обрывками данных появлялись в сети, мы даже могли увидеть результаты тестирования карт, но о достоверность этих данных ни кто подтвердить не мог.

Сегодня мы познакомим вас с долгожданным флагманом AMD R9 290X. Для начала, предлагаю ознакомиться с небольшим количеством презентационных слайдов.

AMD R9 290X позиционируется как топовое решение, которое позволит в полной мере насладиться разрешениями высокой четкости в новейших поколениях игры. Хотим отметить, что AMD действительно делает ставку на скорое развитие рынков мониторов высокой четкости.

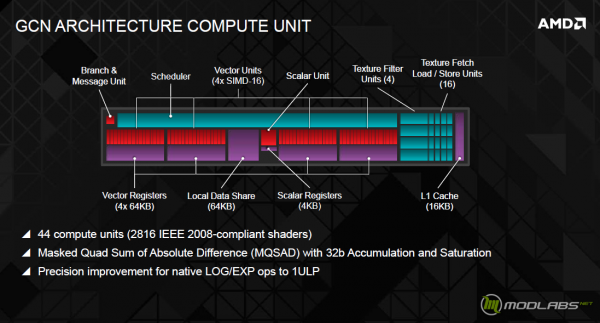

В основе чипа AMD Radeon R9 290X лежит доработанная архитектура Graphics Core Next, однако базовый блок GCN не претерпел больших изменений со времен HD7970. Добавилась поддержка технологии AMD TrueAudio.

Как видим, по сравнению с AMD Radeon HD 7970, AMD R9 290X значительно нарастила количество вычислительных блоков, а в следствии увеличилась и мощность. Если сравнивать коэффициент пиковой производительности в GFLOPS разделенную на площадь ядра, производительность выросла на 5%, что является хорошим показателем, особенно если учесть поддержку новых технологий, которые реализуются посредствам дополнительных блоков.

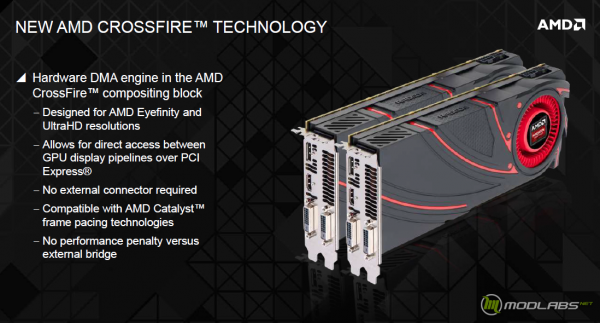

Технология AMD CrossFire претерпела значительные изменения и лишилась привычных CrossFire мостиков. Теперь обмен данными между видеокартами будет осуществляться по PCI-express шине.

Благодаря новому контролеру системы мониторинга, пользователю стали доступны новые настройки производительности видеокарты, теперь можно балансировать между параметрами производительности, шума, потребляемой электроэнергии и температуры. Например, мы можем выставить максимальную рабочую температуру в 87°C и карта будет снижать частоты, увеличивать обороты кулера, но не перешагнет за установленную границу. На наш взгляд, технология очень интересна, но вот будет ли она востребована у пользователей, это вопрос спорный, мы не думаем что кто то преднамеренно будет снижать производительность карты, разве что любители полной тишины.

Обзор карты мы начнем с перечисления технических характеристик, и в этом нам поможет скриншот программы GPU-Z. В AMD Radeon R9 290X используется новейшее графическое ядро Hawaii основанное на 28нм техпроцессе, в него вошли 6200 млрд. транзисторов, напомним, что у предшественника, HD 7970 было на 1887 транзисторов меньше, 64 блока растеризации, 176 текстурных блоков и 2816 шейдерных блоков. Видеопамять работает на эффективной частоте в 5000 МГц и имеет 512 битную шину.

С внешним дизайном системы охлаждения мы уже знакомы по обзору AMD Radeon R9 270X. На первый взгляд карту можно назвать просто увеличенным старшим братом, но мы же знаем, что это не совсем так и это сравнение больше подойдет для некоторых моделей процессорных кулеров.

Для вывода изображения используется следующий набор разъёмов: два DVI-D, один DisplayPort и один HDMI. Заметим, что AMD отказалась от порта DVI-I, что может создать проблемы у довольно большого круга пользователей. Напомним, что теперь для технологии AMD EYEFINITY можно использовать любой разъем.

Система охлаждения крепится к плате с помощью, известной всем пользователям видеокарт AMD, прижимной пластины и еще четырнадцати дополнительных болтов.

Система охлаждения имеет турбинную конструкцию, радиатор основан на испарительной камере и припаянных к ней ребрам из алюминия. Дополнительный радиатор, контактирует с памятью и системой питания через термоплокладки, при этом прижим довольно хороший и равномерный.

Печатная плата не претерпела масштабных изменений со времен HD 7970, но тем не менее идентичной не осталась, есть и первым, что бросается в глаза, это отсутствие CrossFire разъёмов, которые использовались на продолжение очень длительного времени. Переключатель между различными версиями BIOS сохранился.

Графический чип Hawaii имеет действительно большую площадь а 438мм2. Он немного вытянут в длину, имеет маркировку T9B609 215-0852000, помечен как ES экземпляр и выпущен на 31 недели нынешнего года. Количество элементов обвязки вокруг ядра значительно увеличилось, теперь при попытке снятия защитной рамки, риск повредить ядро возрастает еще больше.

Для того, что бы набрать столь внушительный объём памяти в 4Гб понадобилось шестнадцать микросхемами H5GQ2H24AFR-ROC производства компании SK hynix, все они расположены на одной стороне, и мне кажется, что при таком количестве микросхем памяти здесь должен быть еще один графический чип :).

С обратной стороны печатной платы, кроме элементов системы питания, не находится каких-либо значимых чипов или микросхем, в основном здесь сосредоточена обвязка всех компонентов видеокарты. Питание графического процессора обеспечивают 5 фаз, управляемых микросхемой IR3567B. Система питания памяти однофазная. Через два разъёма 8-pin и 6-pin на плату подается дополнительное питание от БП.

В заключение обзора мы приведём ряд фотографий в паре с AMD Radeon HD 7970, как видим, визуальные различия карт минимальны, на мой взгляд, дизайн приблизился к модерну и отдалился от строгой классики.

К большому сожалению, в силу сложившийся обстоятельств, нам не удалось произвести тестирование AMD Radeon R9 290X. Но мы исправим эту ситуацию в ближайшее время, будет произведено полное тестирование и сравнение с конкурентами в номинальном режиме и разгоне.

Но уже сейчас, без результатов, смотря только на технические характеристики AMD Radeon R9 290X, можно сказать, что в новой серии видеокарт компания AMD сделала шаг вперед. А насколько конкурентно способным окажется R9 290X на просторах нашей Родины, будет зависеть от его рыночной стоимости и конечно же производительности, о которой мы узнаем совсем скоро.

Обсудить материал можно на Форуме или в наших группах ВКонтакте и Facebook.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)