ОБЗОР

[Полигон Modlabs] Не велик, но грозен. Обзор графического ускорителя ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini.

Метки: ASUS | DirectCU | DirectCU Mini | GeForce GTX 670 | Mini | игры | Обзор | разгон | тесты

Дата: 28/06/2013 18:09:02

Подписаться на комментарии по RSS

Уже давно мечтаю о том, чтобы собрать в компактном и симпатичном корпусе мощную систему, да так, чтобы при этом уши не вяли от её системы охлаждения. Сейчас это вполне возможно сделать, при этом результата вполне реально достичь без поиска каких-либо экзотических железок. Думаю, уже никого не удивить Mini-ITX платами, которые поддерживают, например, процессоры LGA 1155 и несут на борту полноценный слот PCI-Express 3.0 x16, высокочастотной памяти с невысокими радиаторами тоже хватает, да и процессоры нынче не очень горячи, особенно если не разгонять в потолок. Казалось бы, что ещё нужно для сборки малошумного игрового компакта? Правильно, мощной и при этом небольшой по размерам видеокарты. Сегодня я расскажу вам о графическом ускорителе ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini, который, судя по заявлению производителя, во всём хорош -– и компактный, и тихий, и работает быстро. Посмотрим, проверим.

Обычно, взяв коробку в руки, я без энтузиазма смотрю на эмблемы наград, описание технологий и рекламные обещания. Всё потому, что насмотрелся уже достаточно и, ничего нового, как правило, не встречаю. В случае с GeForce GTX 670 DirectCU Mini всё оказалось немного иначе. Понимая, что передо мной такая малютка (особенно в сравнении с флагманскими GeForce GTX TITAN или GeForce GTX 690), хотелось посмотреть, что же такого добавили и от чего избавились при производстве этого ускорителя, чтобы уложиться в формат совместимости с Mini-ITX. Интересно, но усечением никто заниматься не стал. Судя по описанию, всё на месте, наоборот, ASUS рапортует о существенном улучшении характеристик системы охлаждения в сравнении с эталонным дизайном NVIDIA, как по части размеров, так по части эффективности и уровня шума.

Открываю коробку. Внутри всё как в аптеке – на своих местах, аккуратно упаковано и разложено по отдельным отсекам, вырезанным в толще мягкого пористого полимера.

Миниатюрной карте – мини комплектацию. В коробке, помимо самого графического ускорителя ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini, находится переходник питания с пары шестиконтактных PCI-E коннекторов на один восьмиконтактный, инструкция по быстрой установке и настройке, а также диск с драйверами и фирменной оверклокерской утилитой GPU Tweak. Не много, но вполне достаточно.

Сама малютка выглядит достаточно эффектно. Дизайн системы охлаждения ставил GeForce GTX 670 DirectCU Mini на один уровень с полноразмерными платами GeForce GTX 670. Все разъёмы и контактные площадки закрыты специальными пластиковыми заглушками. От их отсутствия ещё никто не умирал, однако внимание производителя к своему продукту весьма приятно.

Панеь выводов ничем не отличается от той, что есть у больших братьев по оружию. Пара DVI (DVI-I и DVI-D), HDMI и Display Port – всё на месте.

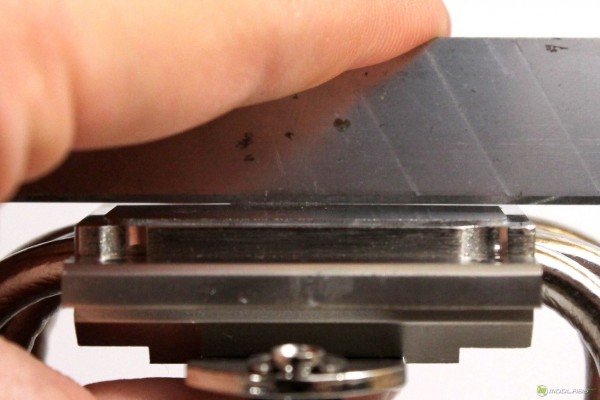

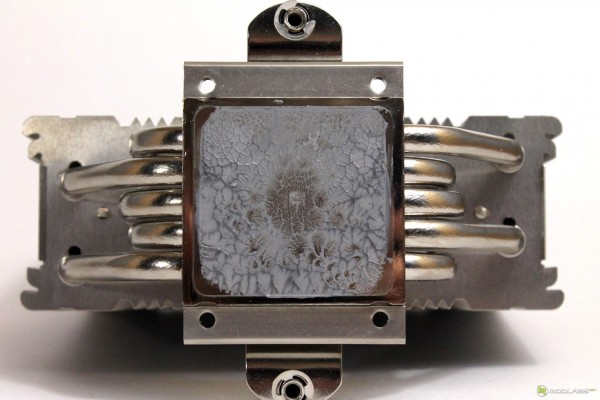

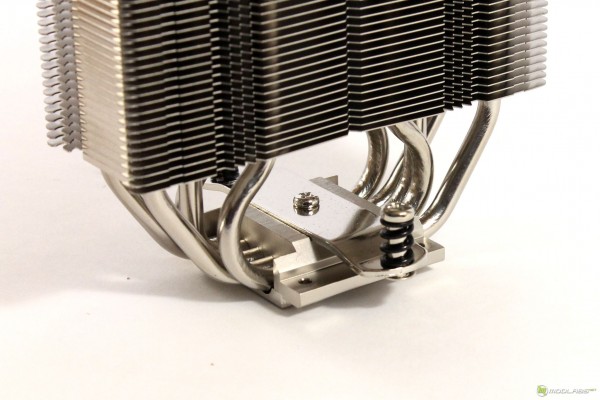

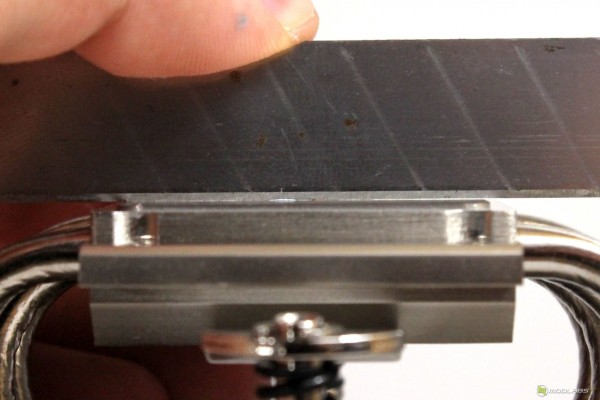

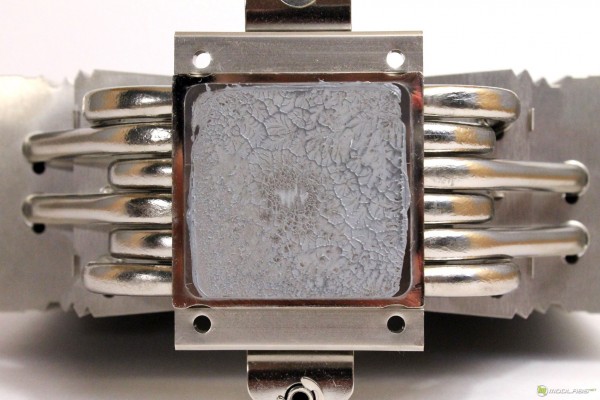

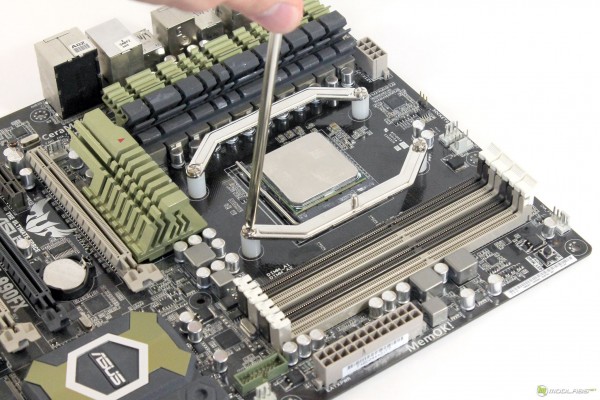

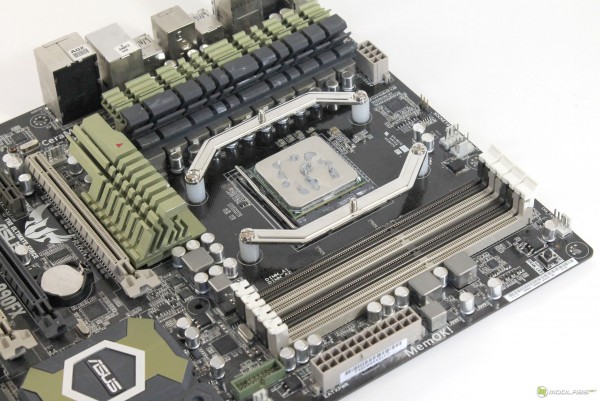

Снимаем систему охлаждения. Для этого нужна обычная крестовая отвёртка с тонким жалом. Система охлаждения состоит из трёх частей – кожуха, радиатора и вентилятора. Кулер ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini не выступает за пределы PCB. Вентилятор системы охлаждения рассеивает тепло преимущественно внутри корпуса, хотя часть его выходит через вентиляционные отверстия панели выводов. Элементы системы питания, чипы памяти и сам GPU контактируют с подошвой одного большого радиатора преимущественно через специальные термопрокладки. Лишь GPU отдаёт тепло медному основанию испарительной камеры посредством тонкого слоя термопасты, по консистенции напоминающую мастику. Когда паста остывает, снимать её достаточно сложно. Обратите внимание на конструкцию лопастей вентилятора. Такая конструкция позволяет вентилятору снимать тепло с радиатора намного эффективней. Посмотрите как справляется с очищением от риса обычный вентилятор и 90 мм вентилятор Cooltech fan (так ASUS называет свою технологию)

Теперь о питании. При производстве ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini используются компоненты SAP (Super Alloy Power), система питания выполнена по схеме 4+1, как и у эталонных плат производства NVIDIA, её элементы c.п. располагаются ближе к панели выводов. На обратной стороне PCB припаяна медная пластина, создающая экран от электромагнитных помех, таким образом производитель пытается улучшить распределение тепла по поверхности печатной платы, собственные измерения ASUS говорят о 15% превосходстве над эталоном.

Чипы памяти располагаются по обе стороны PCB, маркировка модулей – H5GQ2H24AFR-ROC. Стандартная для этих модулей эффективная частота составляет 6 ГГц.

Теперь, наконец, проверим на что способен наш образец ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini. Частотная формула, используемая для ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini несколько отличается от рекомендованной NVIDIA, разумеется в большую сторону. Правда, справедливости ради, отмечу, что разница в 13 МГц по базовой частоте ядра гарантировано не будет заметна на глаз, зато на коробке писать о разгоне уже можно и это не будет враньём :)

Сначала мы померяем температуру платы в состоянии покоя, а также под максимальной игровой нагрузкой.

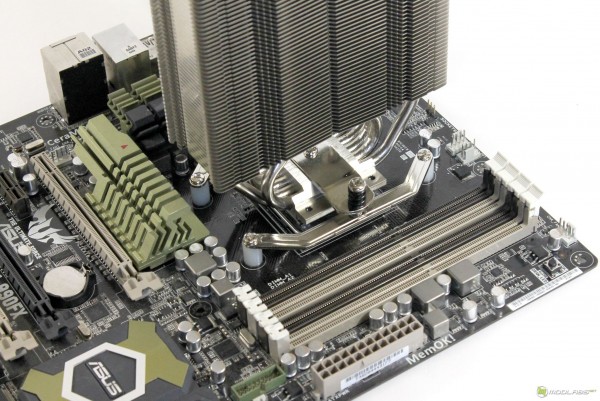

Тестирование производительности проводилось на следующей конфигурации:

| Процессор | Intel Core i7 3770K @ 4500 МГц (HT включена, Turbo - выключена) |

| Графический ускоритель | ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini (2 Гбайт) |

| Материнская плата | ASUS Sabertooth Z77 |

| Оперативная память | Crucial BalistiX Tracert 1600 МГц (8-8-8-24-2Т) |

| Жёсткий диск | Transcend SSD 720 128 Гбайт (для системы), 2 Тбайт Seagate ST2000VX000 |

| Операционная система |

Microsoft Windows 8 Professional + последние обновления |

*Модель установленной видеокарты отличается от указанной на скриншоте |

|

Для тестирования температуры мы более не используем стресс-тесты. Отныне в качестве максимальной фиксируется та температура, которая стала пределом нагрева GPU после прохождения полного цикла тестов. В нашем случае максимум составил 77 градусов по шкале Цельсия! На мой взгляд, это отличный результат, особенно учитывая тот факт, что систему охлаждения было попросту не слышно!

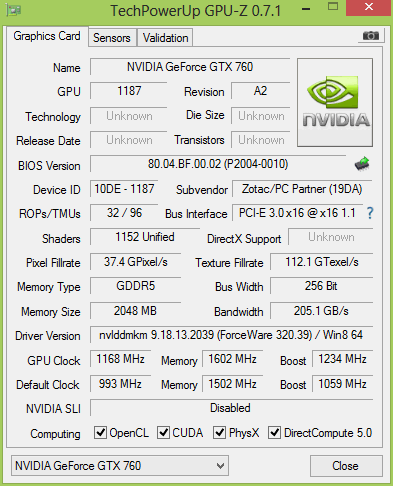

Разогнать малютку удалось до частот 1078/6400 МГц. С такой частотной формулой наш экземпляр работал обсолютно стабильно во всех синтетических тестах.

Что же касается производительности, то малютка показала себя как и ожидалось - на уровне стандартных плат GeForce GTX 670, а это значит, что при в разрешении 1920x1080 эта плата показывает комфортную производительность почти во всех современных играх, причём даже на максимальной детализации.

Вывод.

Проанализировав полученные результаты, я пришёл к выводу, что ускоритель ASUS GeForce GTX 670 вполне достоен награды "Выбор редактора":

Ускоритель GeForce GTX 670 даже без разгона позволяет комфортно играть в современные игры на максимальных или близких к таковым настройках в Full HD разрешении. В случае с DCU Mini инженеры ASUS с успехом решили задачу по модернизации PCB и системы охлаждения, в результате добившись отличной эффективности и тишины. Именно поэтому плата оставила у меня лишь положительные эмоции.

Ускоритель GeForce GTX 670 даже без разгона позволяет комфортно играть в современные игры на максимальных или близких к таковым настройках в Full HD разрешении. В случае с DCU Mini инженеры ASUS с успехом решили задачу по модернизации PCB и системы охлаждения, в результате добившись отличной эффективности и тишины. Именно поэтому плата оставила у меня лишь положительные эмоции.

Что же касается цены ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini, которая выше стоимости многих обычных 670-к, то мне кажется, что если ваша цель - сборка суперкомпактного и мощного ПК, цена платы оправдывает себя.

Прибавление в семействе. Обзор GeForce GTX 760 на примере платы ZOTAC.

Метки: 760 | GeForce | GeForce GTX | GeForce GTX 760 | GTX | ZOTAC | видеокарта | обзор | разгон | тест | тестирование в играх

Дата: 26/06/2013 19:10:38

Подписаться на комментарии по RSS

Не зря говорят, что история идёт по спирали. Взять вот индустрию высоких технологий. Давным-давно была сформулирована идея персонального компьютера. Cразу несколько производителей из разных стран мира пытались предложить людям свои варианты настольных ПК. Началась гонка идей, каждый хотел предложить свой стандарт, который, по его мнению, является самым удобным и “правильным”. В этом технологическом котле утонуло целое множество маленьких и даже не очень маленьких компаний… Результат известен. До определённого момента, да и по сей день на рынке настольных компьютеров доминирует так называемая платформа WINTEL, которая пока тонуть не собирается, хотя по мнению многих аналитиков трон уже шатается. Но я сейчас не об этом. Я о том, что с появлением достаточно производительных мобильных устройств, облачных технологий и прочих технологических новинок, начался очередной виток в борьбе за выживание “видов”. Эпоха специализированных устройств для массового потребителя постепенно уходит, люди хотят универсального, мощного, автономного, компактного. А его пока нету, точнее есть, но даже если железо позволяет, не позволяет софт или, наоборот, софт популярный и весьма качественный, а вот железо, для которого этот софт написан, ещё не готово быть компактным и работать автономно приличное время. Если вы думаете, что я говорю только про борьбу мобильных ОС в паре с ARM против доминирующей Windows + Intel/AMD, то ошибаетесь. Вся эта заваруха коснулась и производителей графических ускорителей – AMD и NVIDIA. Как я уже говорил, сейчас все ищут свой путь, пытаются закрепиться в новых рыночных нишах, идёт сближение разных типов устройств. Игровые приставки нынче стали существенно ближе к настольным компьютерам, поскольку компания AMD удачно вскочила в поезд под названием “XBOX One + Playstation 4” и теперь обе приставки работают на базе решений красных, их сердцем стал x86 процессор AMD Jaguar, а графический ускоритель построен на базе архитектуры GCN. NVIDIA же вскочить не успела ни в тот, ни в другой вагон и теперь вынуждена идти обходным путём, предлагая дополнительные возможности для тех, кто так или иначе играет на ПК, а может быть просто думает с чего бы начать свой путь в мир игр.

На данный момент, да и в обозримом будущем, как мне кажется, преимущество в играх, безусловно, будет за настольными компьютерами. Именно здесь новые графические технологии впервые воплощаются в железе, существует возможность гибкой замены оборудования и вообще, куда не посмотри, сплошь плюсы, разве только с собой особо не потаскаешь. Не будем трогать вопросы портативности, поговорим о том, какие проблемы существуют у игроков на ПК. Плата за универсальность и гибкость платформы – проблемы с совместимостью, причём как аппаратные, так и программные. На протяжении достаточно долгого времени эти проблемы были особенно распространены, нынче ситуация немного иная, производителей ключевых компонентов не так много и поэтому в железе проблем не так много, как раньше.

А вот с софтом не так просто. Взять, например, графические драйверы. В обновлении “дров” видеокарты нуждаются постоянно, ведь каждая игра требует своего, особого подхода. В этом ПК проигрывают приставкам. Игра, выпущенная для конкретной консоли работает как ей и положено, поскольку всё протестировано и отлажено. К программному несовершенству PC также можно отнести и отсутствие единого подхода к установке “играбельных” настроек для каждой игры. Каждый производитель называет свои установки так, как пожелает, да ещё и количество этих самых настроек от игры к игре “Плавает”. На приставке же всё иначе. Включил – всё работает. Надо сказать, что AMD и NVIDIA постоянно работают над оптимизации своих драйверов, выпуская обновки регулярно и одаривая нас с вами всякими улучшениями. Есть игровые профили, есть оптимизации, есть исправления проблем совместимости. У каждого, конечно, это получается по-своему, однако общее стремление к позитиву очевидно. Даже уведомления о выходе новых драйверов и то появились. Вот только до сих пор нет консольного удобства, которое ой как требуется не сильно продвинутым пользователям, коих большинство. В рамках своего подхода по продвижении игр на ПК, компания NVIDIA предложила пользователям программный продукт под названием GeForce Experience, о котором я писал не так давно. Цель ясна: максимально упростить жизнь рядовым игрокам, которые по мнению NVIDIA, должны воткнуть GeForce, скачать драйвер в комплекте с которым он получит GeForce Experience, а тот, в свою очередь будет постоянно следить за свежестью драйверов и оптимальным состоянием игровых настроек. Короче говоря, поставил и забыл, если только по своей воле не заморачиваешься. Ну право, отличная идея неправда ли? Да, идея хороша. В списке поддерживаемых игр есть все актуальные новинки, с выходом новых игр они, безусловно, будут тестироваться и появляться среди GFE игр.

Удивительно, но у меня, в очередной раз, после того, как GFE обнаружила все установленные мною игры, в Far Cry 3 так и не заработала система определения настроек. И это при том, что сам Far Cry 3, как и все остальные игры, лицензионный и никак не модифицированный.

В общем, работайте, ребята, работайте. Мне кажется, дело пошло бы быстрее, если бы AMD проводила подобную работу. Будет ли? Об этом надо спросить у людей осведомлённых, а теперь поговорим о GeForce GTX 760, о том самом ускорителе, ради которого и написан этот материал.

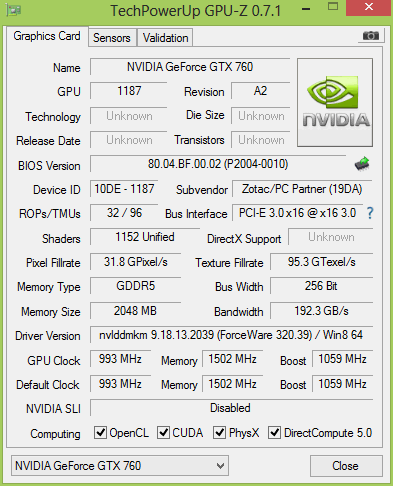

Сердцем GeForce GTX 760 стал графический процессор GK104, то самое ядро, что лежит в основе GeForce GTX 770. В данном случае в составе GPU активны 6 модулей SMX, благодаря чему новинка обладает 1152 ядрами CUDA. Количество блоков растеризации и текстурных модулей равно 32 и 96 соответственно. Ширина шины памяти составляет 256 бит, а её частота составляет 6008 МГц, благодаря чему пропускная способность памяти достигает значения в 192,3 Гбайт/с. Первая волна плат от партнёров NVIDIA будет оснащаться 2 Гбайт видеопамяти, такого объёма вполне должно хватить для комфортной игры в Full HD разрешении. Также, по заявлению NVIDIA, будут выпускаться и 4 Гбайт модификации GeForce GTX 760. Базовая частота GPU у эталонных образцов будет составлять 980 МГц, а в Boost режиме – 1033 МГц. Отмечу, что попавший к нам на тестирование образец GeForce GTX 760 произведён ZOTAC на базе эталонного дизайна NVIDIA, его тактовая частота несколько выше эталонной и составляет 993 МГц / 1059 МГц для базовой и boost частоты соответственно. Вот как идентифицирует новый ускоритель программа

GPU-Z 0.7.1:

С точки зрения технологической, ускоритель GeForce GTX 760 не демонстрирует нам ничего нового. Здесь, как и положено семёркам, полная поддержка GPU Boost 2.0, PhysX, TXAA, Adaptive V-Sync и т.д. Подробнее изучить суть работы этих технологий можно здесь. До выхода графических чипов нового поколения NVIDIA, что вполне логично, будет играть с конфигурацией вычислительных блоков своих GPU, чтобы получить решение, нацеленное на ту или иную нишу, благо и GK110 и GK104 вполне пригодны для подобного рода манипуляций. Рекомендуемая стоимость новинки для отечественного рынка составляет 8999 рублей. В качестве основного конкурента из лагеря AMD, NVIDIA выбрала ускорители Radeon HD 7950 и Radeon HD 7950 with Boost, стоимость которых колеблется у отметки в 10 000 рублей, судя по данным Яндекс маркета. Интересно, что внутри семейства ускорителей GeForce также есть решения, которые в какой-то мере противостоят новому GeForce GTX 760, например – GeForce GTX 670, который хоть и имеет несколько большее количество вычислительных блоков, всё же уступает новинке в рабочей частоте ядра, по крайней мере это справедливо для эталонных решений. Интересно будет взглянуть на соотношение сил между этими продуктами. Ну а пока предлагаю ознакомиться с продкутом ZOTAC GeForce GTX 760.

Относительно новый дизайн упаковки ZOTAC мне нравится. Ничего лишнего, кричащего и пёстрого, а главное, нет убогих псевдо-героев, от которых уже все устали. В общем-то, вся нужная информация на месте. Из особенностей ZOTAC GeForce GTX 760 можно отметить слегка завышенные относительно номинала тактовые частоты, кроме того, на плату действует расширенная гарантия, а на фирменном CD находится утилита для разгона FireStorm. При покупке этого ускорителя лично меня бы заинтересовала лишь расширенная гарантия, по той простой причине, что тактовые частоты я привык повышать самостоятельно, вручную, а привычные мне утилиты для разгона именуются совсем иначе :)

Комплект GTX 760 от ZOTAC можно считать типичным для всех представителей линейки GeForce GTX 7xx от этого производителя. Всё, что нужно на месте и даже приятный бонус в виде фирменной наклеечки на корпус – тоже имеется.

Сразу отмечу, что дизайн печатной платы, равно как и система охлаждения ZOTAC GeForce GTX 760 полностью соответствуют эталону NVIDIA. Вообще говоря, здорово, когда производитель готовит свою, уникальную в чём-то “видюху”, однако все попадающие в мои руки эталонные карты NVIDIA, будь то TITAN, GTX 780 или GTX 770, выполнены весьма качественно, да и внешний вид нельзя назвать скучным и унылым, так что эталон – не приговор, а скорее один из многих достойных вариантов. В случае с GeForce GTX TITAN, кстати, я не нашёл достойной альтернативы среди “воздушных” решений, референс настолько хорош, что другие варианты оцениваются скептически и единственное, на что можно обратить внимание – наличие установленного на заводе водоблока. Впрочем, то Титан, уверен, масса всяких разных GTX 760 скоро появится на прилавках магазинов, в том числе и от ZOTAC.

О панели выводов особо нечего сказать, кроме того, что она максимально универсальна. Пара DVI (D и I), HDMI и Display Port – всё, что надо, на месте.

Снимаю систему охлаждения. Если не разбирать кожух до совсем уж мелких частей, то можно сказать, что кулер GeForce GTX 760 состоит из трёх частей – радиатора, контактирующего с элементами системы питания через специальную термопроклаку, медно-алюминиевого радиатора и пластикового кожуха с турбиной. Очевидно, что стоимость GeForce GTX 760 не позволяет этому ускорителю комплектоваться кулером как у четырёх старших представителей GeForce GTX, однако и так система охлаждения выглядит неплохо. Единственное, что лично меня немного смущает, так это существенное превышение размеров системы охлаждения над размерами PCB.

Ровно такая же ситуация наблюдалась в случае GeForce GTX 670, что неудивительно, если взять эталонные PCB этих видеокарт, они похожи как братья близнецы. Опять-таки, вот вам простор для творчества – установите компактную систему охлаждения и этот, весьма мощный ускоритель (это очевидно даже без тестов) вполне может стать частью компактной игровой системы. Ждём собственных разработок от партнёров NVIDIA. Система питания расположена ближе к панели выводов, для GPU выделено 4 фазы, для памяти и PLL – две и одна фаза соответственно. Программное управление питанияем возможно.

Маркировка памяти - H5GQ2H24MFR-R0C, номинальная эффективная тактовая частота этих чипов составляет 6000 МГц.

В общем-то, на этом описание технических особенностей GeForce GTX 760 от ZOTAC можно заканчивать и плавно переходить к результатам тестирования.

Обращаю ваше внимание, что в отличие от предыдущих обзоров, этот – первый обзор, в котором был использован новый тестовый стенд Modlabs. К сожалению, не все видеокарты удалось протестировать на новой машине, однако для того, чтобы сделать выводы об успехе нового GeForce GTX 760, протестированных мной плат вполне достаточно. Итак, вот какие платы участвуют в тестировании:

- AMD Radeon HD 7950 (850/5000);

- ZOTAC GeForce GTX 760 (980/6008);

- NVIDIA Reference GeForce GTX 670 (915/6008);

Штатная система охлаждения GeForce GTX 760 весьма неплохо справилась со своей задачей, лучше, чем стандартная СО Radeon HD 7950. Такое чувство, будто NVIDIA специально “подгоняла” характеристики штатного кулера, чтобы вписаться в температурный лимит, при соблюдении комфортного уровня шума. В общем, эталонный кулер от NVIDIA не самый тихий, однако достаточно неплох. У партнёров компании есть отличный шанс попробовать себя в модификации штатной системы охлаждения.

Разгон усорителя GeForce GTX 760 не вызвал никаких трудностей. Так получилось, что предельную стабильную частоту я нашёл почти сразу. Если считать от референсных значений, то наш ускоритель прибавил почти 190 МГц в базовой частоте ядра и 400 эффективных МГц в частоте памяти. Для GK104 это, как мне кажется, весьма заурядный результат.

Выводы.

Если говорить о производительности GeForce GTX 760 в сравнении с Radeon HD 7950, последний, хоть и показывает близкие результаты производительности, но всё же оказывается слабее своего зелёного соперника почти во всех играх, при этом стоимость Radeon HD 7950 почти никогда не опускается ниже 10 000 рублей. Отсюда можно сделать вывод, что если перед вами на прилавке Radeon HD 7950 и GeForce GTX 760, лучше взять ускоритель NVIDIA, разумеется, если он дешевле или хотя бы равен по цене Radeon HD 7950. Вот только встретить две неразогнанные карты у вас вряд ли получится, как правило в магазинах встречаются уже разогнанные на заводе Radeon HD 7950, да ещё и с оригинальными системами охлаждения, а потому, сделать объективный выбор можно только при лобовом сравнении конкретной платы HD 7950 и конкретной платы GTX 760. К сожалению, в рамках одного обзора мы не можем объять необъятное, придётся ждать.

Говоря о противостоянии GeForce GTX 760 с GeForce GTX 670, скажу, что последний чувствует себя достаточно уверенно, часто оказываясь быстрее даже после разгона новой 760-ки. Удивляться тут нечему, конфигурация вычислительных блоков даёт о себе знать. Тем не менее, учитывая разницу в стоимости между GTX 760 и GTX 670, я бы не стал переплачивать за GTX 670 4-5 тысяч рублей, прирост производительности того не стоит.

Итого. Очередные манипуляции с характеристиками GPU GK104 позволили NVIDIA вновь провести поверхностное обновление линейки своих видеокарт. Новинка не обладает технологическими преимуществами перед представителями шестисотой серии GeForce, она лишь умело маскирует очередную конфигурацию графического процессора. Это не плохо и не хорошо, это факт. А вот что хорошо, так это повышение производительности при уменьшении цены. GeForce GTX 760 почти так же быстр, как и GTX 670, однако стоит не в пример дешевле.

Коллекция весна-лето. Обзор и тестирование Noctua NH-U12S и Noctua NH-U14S

Метки: Noctua NH-U12S | Noctua NH-U14S | обзор | разгон | температура | тестирование

Дата: 31/05/2013 16:49:21

Подписаться на комментарии по RSS

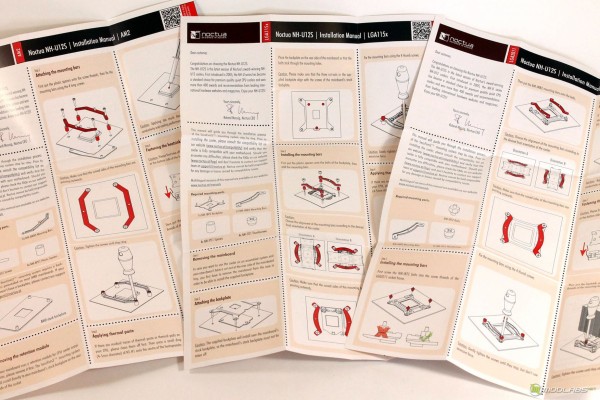

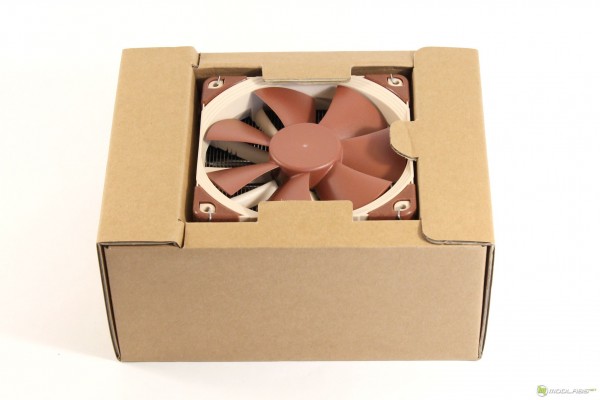

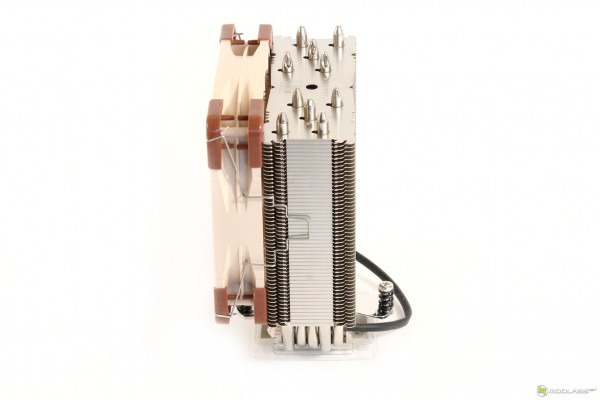

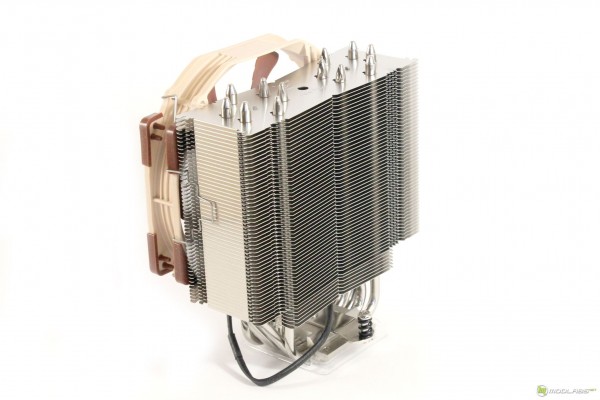

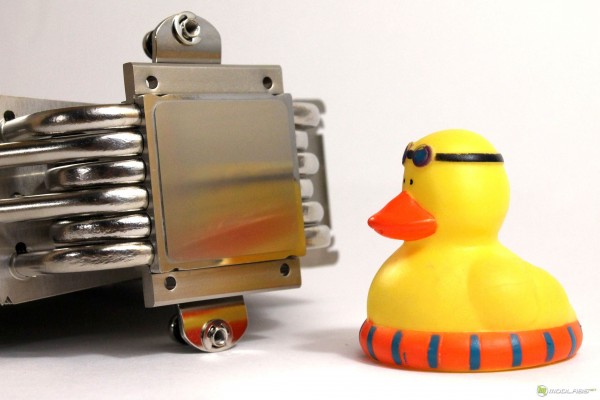

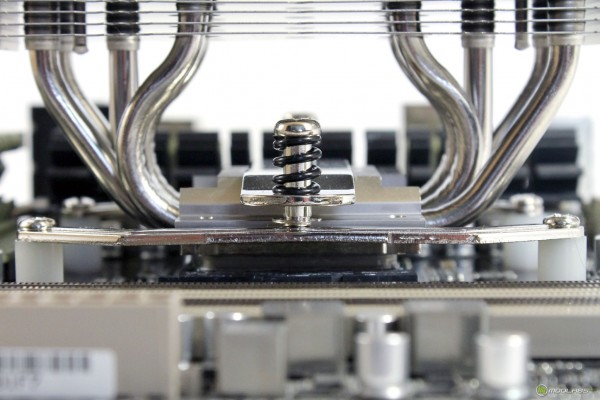

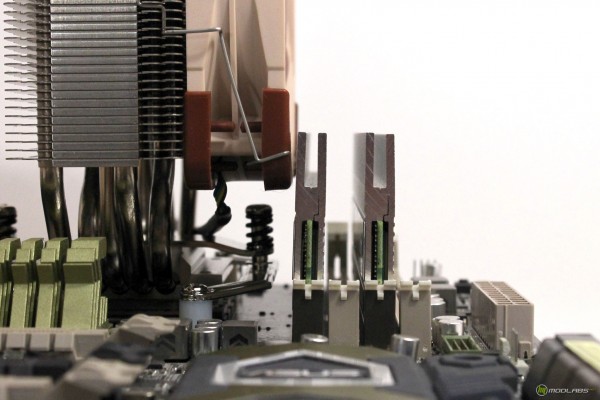

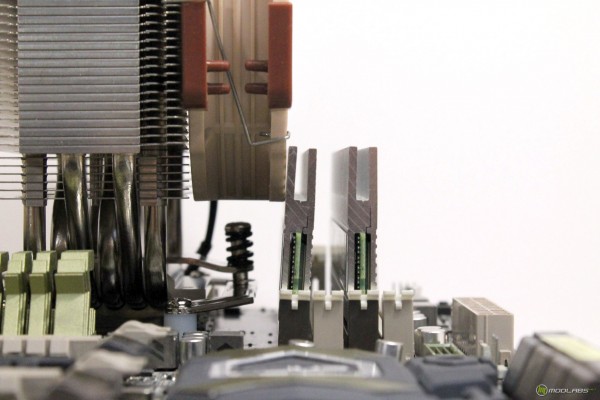

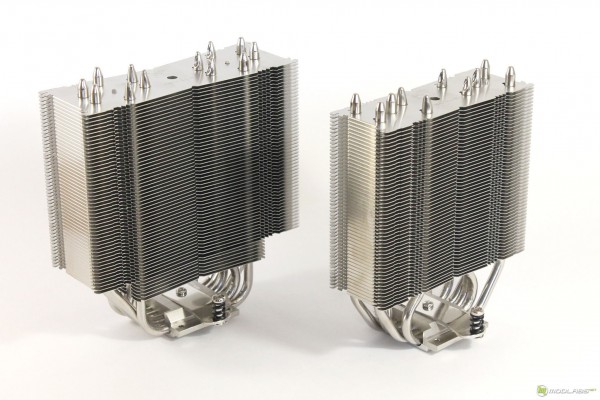

Приблизительно месяц назад состоялся анонс двух кулеров от Австрийской компании Noctua, NH-U12S и NH-U14S. Обе новинки относятся к U - серии, в которой используются классические однобашенные радиаторы, благодаря которым обеспечивается максимальная совместимость с установленными модулями оперативной памяти. Сегодня мы детально рассмотрим каждую из новинок и сравним их производительность между собой.

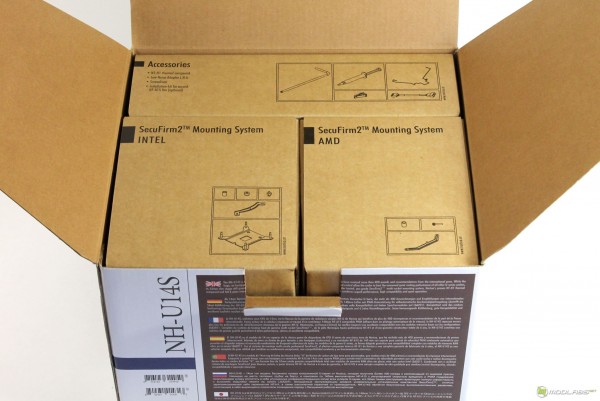

Начнем с того, который поменьше - Noctua NH-U12S. Кулер упакован в строго оформленную коробку, достаточно приличных размеров. Как и положено, производитель рассказывает обо всех особенностях своего продукта. Повышенное внимание уделяется наградам, присвоенным продуктам U-серии их, кстати, уже более 400 и, возможно, сегодня станет еще больше.

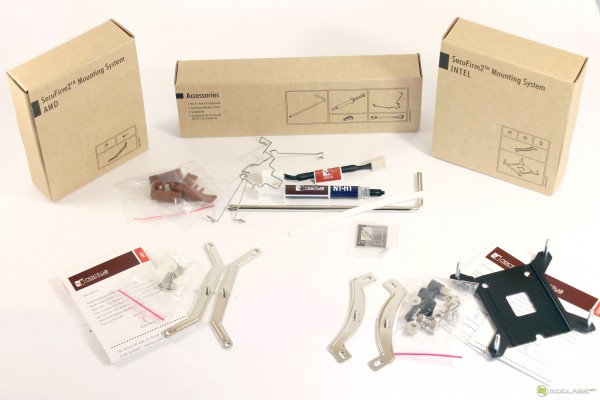

- Скобы для установки второго вентилятора;

- Виброизоляционные уголки для второго вентилятора ;

- Пара силиконовых полосок;

- Тюбик с термоинтерфейсом NT-H1;

- Железная наклейка на корпус со знаком Noctua;

- Low-Noise Adaptor (L.N.A.), он же переходник для понижения оборотов вентилятора;

- Облегченная крестовая отвертка.

- Intel: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA2011

- AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2

A75M-ITX Parts on the back prevent installation of the necessary Backplate.

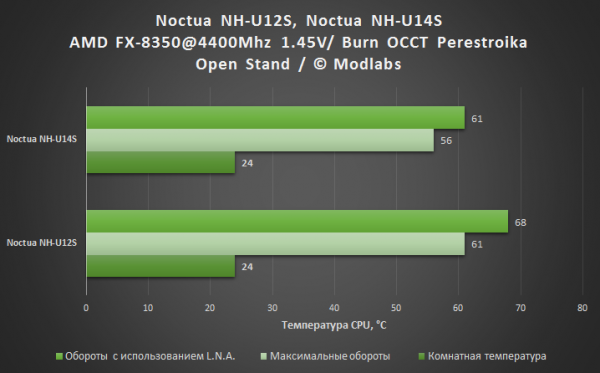

- Материнская плата: ASUS SABERTOOTH 990FX (AMD 990X, AM3+);

- Процессор: AMD FX-8350;

- Охлаждение CPU: Noctua NH-U12S и Noctua NH-U14S;

- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

- Видеокарта: AMD Radeon HD 7970;

- Оперативная память: Transcend aXeRam 2x2 Гбайт TX2400KLU-4GK (DDR3-2400);

- Накопитель: Seagate ST3250410AS 250 Гбайт;

- Блок питания: Seasonic X-1250 GOLD (SS-1250XM);

- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Ultimate SP1;

- • Noctua NH-U12S - 2500р

- • Noctua NH-U14S - 2900р

Полигон Modlabs. Экспресс обзор GeForce GTX 650 Ti BOOST от ASUS.

Метки: ASUS | DirectCU II | GeForce GTX 650 Ti BOOST | обзор | разгон | тест

Дата: 18/04/2013 03:33:33

Подписаться на комментарии по RSS

Не успел я рассказать о возможностях эталонного образца GeForce GTX 650 Ti BOOST, как тут же мне предложили для оценки аналогичную плату, улучшенную инженерами тайваньской компании ASUS. Ускоритель называется GeForce GTX 650 Ti BOOST DirectCU II OC. Название хоть и длинное, зато красноречиво указывающее на особенности ускорителя.

Вот он, GeForce GTX 650 Ti BOOST от ASUS! Классический для продуктов этой фирмы дизайн упаковки делает видеокарту узнаваемой среди прочих решений. Для того, чтобы отметить все преимущества GeForce GTX 650 Ti BOOST DirectCU II OC, производитель использовал всё доступное пространство как на лицевой, так и на обратной стороне коробки. В первую очередь речь идёт о заводском разгоне и высокоэффективной системе охлаждения DirectCU II, ну а в остальном, плата обладает всеми возможностями эталонной версии GeForce GTX 650 Ti BOOST.

Комплектацию ASUS GeForce GTX 650 Ti BOOST DirectCU II OC вполне можно назвать стандартной. Инструкция по эксплуатации, диск с ПО и драйверами, переходник питания и переходник с “цифры на аналог”. Вот, собственно и всё. Всё, что нужно.

Набор портов вывода изображения должен удовлетворить всех – пара DVI, HDMI и DP. Учитывая наличие переходника с DVI на VGA, любой монитора или телевизор будет работать с ASUS GeForce GTX 650 Ti BOOST без проблем.

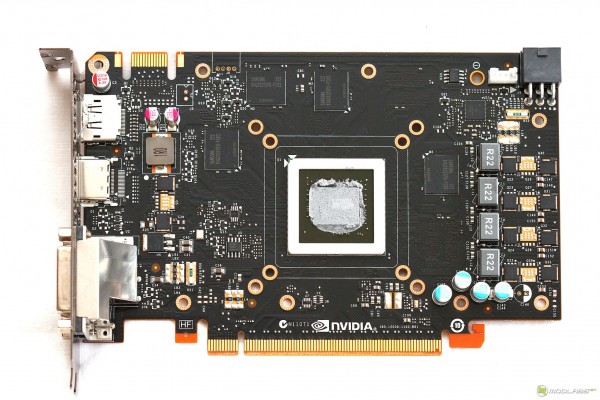

На ASUS GeForce GTX 650 Ti BOOST производитель установил систему охлаждения собственной разработки. Кулер DirectCU II занимает два слота на задней панели корпуса. В составе DirectCU II для повышения эффективности охлаждения используется пара вентиляторов и пара тепловых трубок, контактирующих с кристаллом GPU напрямую.

Система охлаждения ускорителя GeForce GTX 650 Ti BOOST DirectCU II OC состоит, по сути, из двух частей – кожуха с парой вентиляторов и радиатора, собирающего тепло от GPU. К особенностям стоит отнести крепление кожуха СО к плате: вопреки ожиданиям, кожух не прикручен, он крепится на пластиковые защёлки. Сделано это достаточно надёжно, хотя и не идеально – чувствуется небольшой люфт от прикосновений. Сначала я снял кожух с вентиляторами, а затем, открутив 4 винтика, полностью демонтировав радиатор. Сам радиатор состоит преимущественно из алюминия и лишь малая часть этой конструкции изготовлена из меди, если точнее, то только две тепловые трубки, которые собирают тепло от GPU и распределяют его по поверхности радиатора. Память и элементы системы питания охлаждаются потоками воздуха стандартного кулера видеокарты.

На плате установлено 2 Гбайт видеопамяти, маркировка памяти Hynix H5GQ2H24AFR. Память рассчитана на работу с эффективной тактовой частотой 6 ГГц.

Дизайн печатной платы ASUS GeForce GTX 650 Ti BOOST DirectCU II OC отличается от эталонного дизайна NVIDIA. В частности, ускоритель ASUS оснащается иным контроллером напряжений - Richtek RT8867A, что, впрочем, не делает его лучше. Такое же бюджетное решение без поддержки I2C. Для сравнения я привёл фотографии ускорителя ASUS и его эталонного “собрата”.

На этом с внешним осмотром всё. Теперь перейдём к испытанию системы охлаждения и попробуем разогнать новинку.

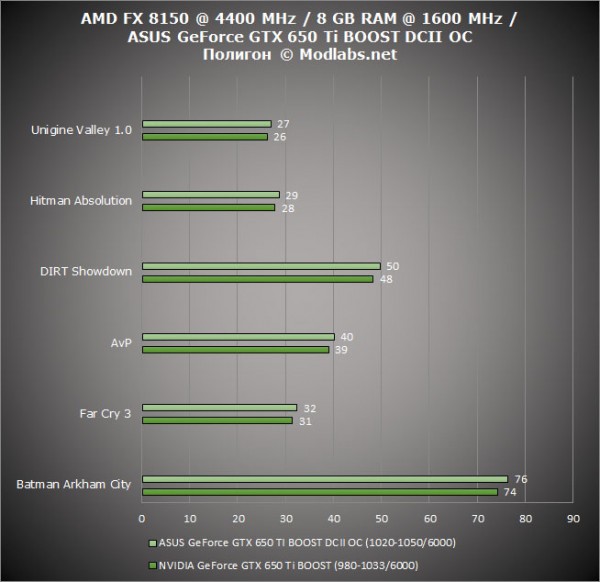

Конфигурация тестового стенда у нас прежняя.

|

Конфигурация тестового стенда MODLABS |

|

|

Системная плата |

MSI 990FXA-GD80 – спасибо, MSI! |

|

Центральный процессор |

AMD FX-8150 @ 4400 МГц – спасибо, AMD! |

|

Оперативная память |

8 Гбайт AMD Entertainment Memory @ 1600 МГц – спасибо, AMD! |

|

Видеокарта |

Sapphire Radeon HD 7790 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST |

|

Жёсткие диски |

1 Тбайт Seagate ES.2 |

|

Операционная система |

MS Windows 8 Professional x64 + upd |

|

Блок питания |

Seasonic SS-1250XM (80+ Gold)

|

| Версия драйверов видеокарты |

Для видеокарт NVIDIA 314.22 WHQL Для видеокарт AMD – Catalyst 13.1 |

А вот набор игр отличается от базового обзора GeForce GTX 660 Ti. В этот раз в тестировании приняли участие следующие тестовые пакеты:

Синтетика и полусинтетика:

- 3DMark 11 в режиме Performance

- 3DMark в режиме Cloud Gate

- Unigine Valley 1.0 в режиме Ultra HD

Стандартные настройки тестовых пакетов не изменялись.

Игры:

- Batman Arkham City

- FarCry3

- Alien versus Predator

- Dirt Showdown

- Hitman Absolution

Все настройки качества в играх были установлены на максимум. Анизотропная фильтрация – 16x, полноэкранное сглаживание – 4xMSAA.

Что же касается разгона, то в нашем случае. глобальные выводы делать рановато, слишком мало результатов разгона GTX 650 Ti BOOST было достигнуто в нашей лаборатории. Тем не менее, в состязании на максимально стабильную частоту, карта ASUS не вышла победителем, немного не дотянув до эталона от NVIDIA. Максимум, который мне удалось выжать – 1100 по базовой частоте ядра и 6400 эффективных МГц для видеопамяти.

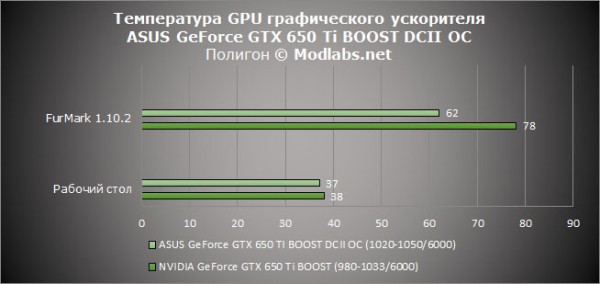

По итогам тестирования видно, что символический заводской разгон даёт продукту ASUS столь же символический прирост производительности в играх тестах. Это вполне ожидаемо. Вся прелесть продукта ASUS заключается системе охлаждения DirectCU II. Именно благодаря эффективности этого кулера мы получили отличный результат, под нагрузкой температура GPU не поднялась даже до 65 градусов. Уровень шума системы охлаждения DirectCU II лишь незначительно выделялся на фоне прочих компонентов во время игр, в состоянии покоя карта вела себя аки мышь – бесшумно.

Плюсы:

- Качественная система охлаждения

- Приятный внешний вид

Условные минусы:

- Разгонный потенциал чуть ниже ожидаемого уровня

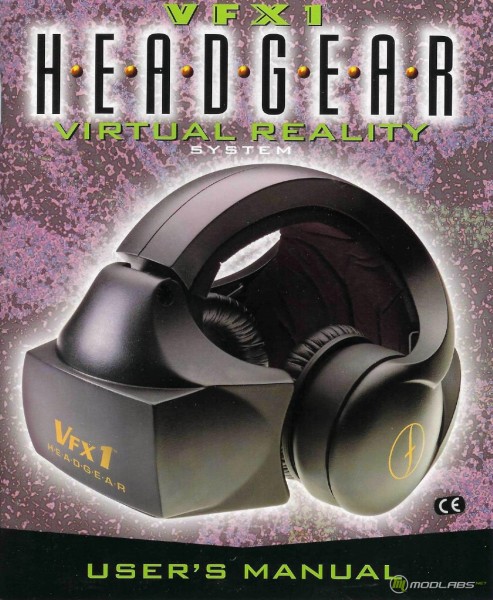

Погружение в виртуальное прошлое. Подробный обзор VR шлема Forte VFX1.

Метки: headgear | VFX1. Forte | VR | виртуальная реальность | настройка | обзор | тестирование | фото | шлем виртуальной реальности

Дата: 16/04/2013 03:33:33

Подписаться на комментарии по RSS

Введение. Комплектация и технические характеристики.

Несколько месяцев назад, я, совершенно случайно обнаружил «на молотке» шлем виртуальной реальности VFX1,

и конечно сразу захотелось его приобрести. Вещь, не побоюсь этого слова, легендарная. Разработала его американская фирма Forte Technologies в теперь уже далеком 1994 году.

Да, да, в прошлом веке. Это первый в мире массовый непрофессиональный шлем виртуальной реальности. На момент выхода он стоил 1495$, к 1997-98 годам цены снизились, и шлем можно было уже приобрести по цене, не превышающей 1000 долларов. Не маленькие на то время деньги. Однако нужно ли говорить, что профессиональные шлемы стоили значительно дороже и были совершенно недоступны для рядового юзера?

Задолго до выпуска VFX1 была развернута крупномасштабная рекламная компания, привлечены разработчики игр, так что ещё до выхода шлема ему была обеспечена поддержка самых современных на тот момент игр. Forte Technologies участвовала в разработке тогда нового звукового стандарта Ultrasound. Впоследствии, кстати, звуковые карты Gravis Ultrasound стали не менее легендарными. А в мануалах на шлем появилась надпись, что он совместим с этими звуковыми картами.

Появление шлема в продаже произвело настоящий фурор в области компьютерных игр. Подумать только, виртуальная реальность доступна рядовым пользователям!

Оригинальный дизайн, высококачественные наушники, активные LCD матрицы с разрешением 789x230 пикселей, возможность подключения по шине ACCESS.BUS до 125 внешних устройств. Forte Technologies собиралась выпустить для шлема кучу дополнительных устройств – виртуальные перчатки, манипуляторы и даже виртуальные жилеты.

В то время это была фантастика, мечта. О приобретении я не мог даже думать. А теперь стоимость VFX1 невелика и мне стало очень интересно посмотреть на виртуальную реальность образца 1994 года рождения.

Захотелось – купил. А получив, столкнулся с целым букетом трудностей, начиная с поиска совместимых видеокарт и заканчивая установкой драйверов. Информации по VFX1 не так много, пришлось долго искать, читать, изучать, сопоставлять. А когда, наконец, все заработало, появилась идея обобщить всю информацию в одной статье. Кому-то может показаться, что я слишком подробно описываю общеизвестные вещи. Но поверьте, что многим это очень пригодиться.

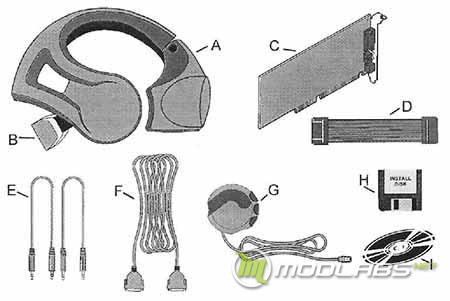

Комплектация.

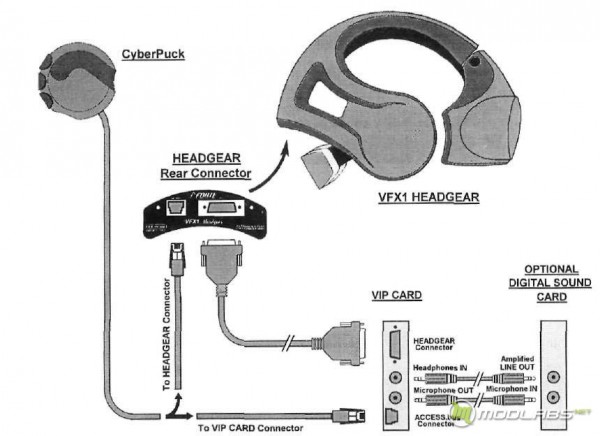

Вот картинка из инструкции к шлему, на которой нарисован комплект поставки.

Шлем ко мне попал же, к сожалению, без коробки, но комплектация осталась практически полной. Не хватает коробки, дискет с драйверами, руководства пользователя и пары аудио-шнурков. Вот что пришло ко мне:

A - Шлем;

C - ISA VIP-карта;

G - Джойстик Cyberpack с разъемом для подключения к шлему;

G - Джойстик Cyberpack с разъемом для подключения в VIP-карту, на картинке его нет;

F - Соединительный кабель шлем - VIP-карта;

D - Соединительный шлейф VIP-карта – видеокарта;

B -Съемный ремень шлема настройки для меньших размеров головы;

I – Диск Bonus software;

I - Диск с игрой Comanche 3;

Рекламная листовка, на рисунке нет.

Технические характеристики шлема VFX1.

Дисплеи

- 3D Stereoscopic Smart Visor. Разрешение до 789x230 x 2;

- Двойные 0.7 дюйма цветные жидко-кристаллические матрицы (181,470 Pixels);

- Размер изображения: 10.6 мм по вертикали 14.3 мм по горизонтали;

- Изображение аналогично 35 футовому экрану с расстояния в 35 футов.

Оптика

- Область обзора (Field of View: FOV)

35.2 градуса по вертикали;

53.0 градуса по горизонтали;

56.1 градуса по диагонали.

Система Виртуальной Ориентации (Virtual Orientation System: VOS) Head Tracker

- Угловой диапозон: +/- 70 градусов по вертикали и 360 градусов по горизонтали;

- Угловое разрешение: 0.077 градуса по вертикали и 0.251 градуса по горизонтали;

- Три уровня свободы: Yaw (azimuth), Pitch (elevation), Roll (tilt).

VFX1 Interface Protocol (VIP) Card

- Совмещается с любой стандартной VGA картой, имеющий VESA коннектор (26-ти контактная гребенка);

- Использует ACESS.BUS интерфейсный стандарт. Позволяет подключение до 125 устройств. Пропускная способность: 100 Кбит/сек;

- VIP карта, 16-битный PC ISA слот.

Аудио

- Профессиональные стерео наушники от AKG;

- Встроенный в шлем микрофон;

- Совместим с любой PC аудио картой;

- Для 3D звука необходимо наличие 3D звуковой платы (рекомендуется Gravis UltraSound).

Энерго-потребление

- 5 В, 2.0 Вт;

- 0.4 а (вместе с подключенным контроллером CyberPack).

Необходимые условия окружающей среды:

Температура

- Рабочая: от 5 до 35 градусов;

- Хранение: от -20 до 60 градусов.

Влажность

- Рабочая: от 10 до 90% (5-35 градусов);

- Хранение: от 10 до 90% (0-40градусов), от 10 до 60% (40-60 градусов).

Системные требования

- IBM PC или совместимый 386, 486, Pentium+;

- MSDOS 5.0 или более поздние версии;

- 3.5 1.44 Мбайт FDD; 500 Кбайт на HDD;

- Стандартный VGA адаптер (ISA, VLB, PCI) с VESA коннектором;

- Стерео звуковая карта; CD-ROM.

А теперь давайте рассмотрим каждый предмет из комплекта по отдельности. Максимально подробно. Начну с главного.

Шлем.

Корпус шлема выполнен из черного пластика. По бокам на наушниках лого фирмы производителя Forte Technologies, спереди и сзади нанесено название шлема - VFX1. Несмотря на то, что прошло целых 18 лет с момента выпуска, шлем VFX1 по-прежнему выглядит впечатляюще. Футуристичный дизайн не потерял своей привлекательности.

Передняя часть шлема выполнена в виде откидывающегося забрала. Если возникает потребность вернуться в реальный мир, просто откидываете козырёк и готово, не нужно снимать шлем.

Оба окуляра можно двигать влево-вправо для регулировки межцентрового расстояния глаз. Регулировка по диоптриям, на случай если пользователь носит очки, предусмотрена для каждого глаза по отдельности. Диапазон регулировок очень большой. На окуляры предусмотрены резиновые накладки, для более плотного прилегания.

Продолговатое отверстие чуть выше левого окуляра сделано под микрофон. Он установлен на левом устройстве, более подробная фотография будет ниже.

Под окулярами расположены два высококонтрастных LCD дисплея. По заявлению производителя - 789х230 пикселей, хотя тут он немного слукавил. Пиксель это элемент матрицы, формирующий изображение, который состоит из триады - трех субпикселей красного, зелёного и синего цветов, расположенных рядом в определённой последовательности. Известно, что любой цвет можно получить смешением трех основных цветов. В зависимости от интенсивности свечения каждого субпикселя и получается нужный цвет пикселя. А из них и строится изображение.

Но в данном случае производитель посчитал не пиксели, а субпиксели, причём все - красные, зеленые и синие. Вот так и получились эти внушительные 789х230. На самом деле реальное разрешение составляет 263х230. Получается немного меньше стандартных 320х240, что по сегодняшним меркам просто смешно, однако не будем забывать, что это 1995 год, в то время это разрешение было весьма неплохим.

Забрало соединяется с остальной частью шлема массивной дугообразной перемычкой. Очень удобно при переноске шлема использовать ее в качестве ручки.

В затылочной части расположены разъемы подключения шлема.

Слева DHS-26F гнездо 26 pin. Служит для соединения шлема с управляющей платой. Второй разъем немного нестандартный - это порт шины ACCESS.BUS. Был разработан Philips в начале 1990-х годов прошлого века и позволял подключать до 125 низкоскоростных устройств. Клавиатуры, мышки, принтеры... Разработана эта шина как замена для COM-порта. У COM/LPT имелся недостаток – к одному порту можно подключить только одно устройство. А тут 125. Шина ACCESS.BUS напоминает USB, но появилась гораздо раньше, USB разработали только в 1995 году. Компания Forte в своём шлеме использовала шину ACCESS.BUS для подключения своего джойстика - CyberPack.

В шлеме установлены качественные наушники производства AKG. Динамки наушников расположены на подпружиненных панелях, к которым крепятся съемные амбушюры, чтобы снять их нужно повернуть амбушюру против часовой стрелки.

Под амбушюрой находится матерчатая прокладка, на которой когда-то был слой акустически прозрачного поролона. Поролон от времени разложился. Запачкав пластик панели наушников. Пришлось все счищать, протирать спиртом. Искусственное покрытие самих амбушюр время также не пощадило. Покрытие частично было порвано, а частично отклеилось. Можно было бы попытаться подобрать новодел, но тогда теряется аутентичность шлема. Чтобы всё сохранить как было, я просто подклеил все дефекты. Использовался клей БФ, медицинский. Он на спирте и поролон не разъедает. Прокладки на динамики сделал временные из тонкого черного поролона, который шел в коробке вместе с какой-то материнской платой.

Так же в шлеме имеется ремень с подушечкой. Используется для более прочной посадки шлема у людей с небольшой головой, судя по всему, расчёт был на детей. Взрослому человеку он не нужен. Шлем отлично держится за счет хорошего прилегания наушников. Для того, что бы пользователю было комфортно, предусмотрена съемная мягкая прокладка, которая крепится к корпусу шлема на липучках.

У меня прокладка распалась на две части. Когда-то между ними был черный поролон, но от времени он превратился в крошащуюся немного липкую массу. Пришлось его удалить. Это болезнь всех уцелевших экземпляров шлема. Владельцы выкручиваются по-разному. Кто-то шьет новую, а я купил в строительном магазине теплоизоляцию на канализационные трубы диаметром 100 мм и вырезал из нее.

Прокладка встала нормально.

Цвет отдалённо похож на оригинал, пока пойдет, а в будущем, конечно, хочется отреставрировать старую прокладку. Проблема в том, чтобы подобрать пористый материал нужной толщины, к сожалению, пока ничего подходящего не попадалось. Возможно, кому-то покажется, что шлем великоват и тяжел. Но на самом деле он отлично сбалансирован и прекрасно сидит на голове. Ощущения тяжести нет.

Внутреннее устройство.

В сети есть несколько обзоров шлема. Однако они не рассказывают о внутреннем устройстве VFX1. Мне, как большинству нормальных людей, крайне интересно, что ж там такого внутри имеется. Начну с оптической части. Снимаю резиновые накладки. И пористую панель. Под ней видны два устройства вывода изображения.

Рамка-держатель, на которой они двигаются, служит для настройки межцентрового расстояния. Каркас держится на четырех винтах.

Теперь видно, где находиться микрофон. На фото он выделен красным.

Откручиваю винты, рамка отделяется от корпуса шлема.

Теперь можно выдвинуть каждый монитор отдельно.

Что бы его разобрать придется открутить еще два винта и снять пластмассовую крышку.

Теперь он разбирается на две части – оптическую и электронную.

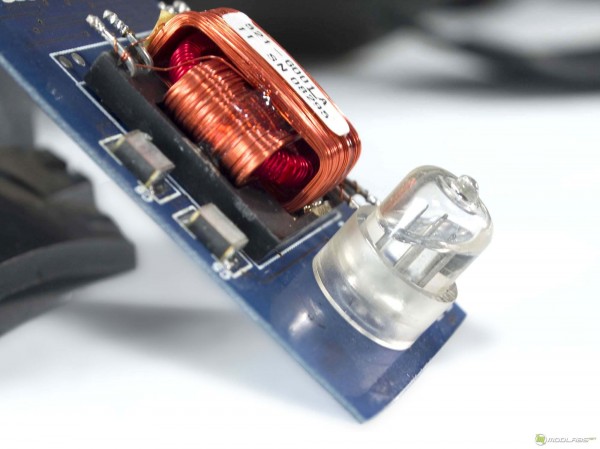

Слева осталась оптика с закрепленной на ней LCD матрицей. Шлейф от нее идет к плате. На ней выделяется модуль подсветки. Про схемотехнику рассказывать не буду, большинству это не нужно. А специалисту электронщику и так всё понятно. На фотографиях видны номиналы деталей. Принципиальную схему и все даташиты можно посмотреть тут. В статье по ссылке все очень подробно рассказано и даже приведен способ модернизации шлема. А именно как самостоятельно изготовить LinkBox. Ближе к концу жизненного цикла шлема, Forte Technologies выпустило такое устройство - LinkBox, оно позволяло выводить изображение на шлем не через ISA VIP-карту, а по VGA, благодаря чему можно было подключать VFX1 на выход любой видеокарты.

На первый взгляд отличная вещь, но LinkBox было выпущено очень немного. Помимо достоинства, есть у него и серьезный недостаток – не поддерживается трекинг шлема. С LinkBox шлем работал как обычный монитор. Самоделка по ссылке выше поддерживает трекинг. Но, к сожалению, чтобы повторить этот девайс, нужны специальные знания и опыт.

Разборку окуляров в некоторых случаях производить просто необходимо. В щели попадает мусор – пылинки, крошки развалившегося поролона и т.д.. В окуляры эти соринки очень хорошо видно и они прилично раздражают. После такой разборки нужно продуть все резиновой грушей и мусора на изображении больше не будет. Собираю мониторы назад.

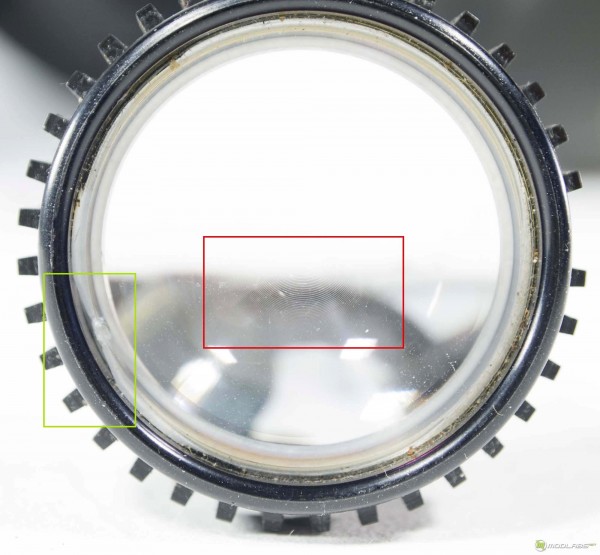

Теперь рассмотрим оптику. После того, как большое количество VFX1 разошлись по миру, почти все владельцы шлемов жаловались на низкое качество пластиковых линз. Потом Forte даже выпустило в продажу улучшенный набор стеклянных линз. Вот так выглядит модуль мониторов сверху.

Подвижная часть окуляров фиксируется в прорези резьбовым штифтом. Таких штифтов по два на каждом окуляре. Открутить его можно шестигранным ключом. У меня нашелся набор шестигранников с самым маленьким ключом размером 1,5 мм, который оказался немного больше, а потому не подошел. Пришлось, как это принято в России, доработать надфилем.

Имея такой ключ намного проще очистить оптику от пыли. Линзы оказались довольно грязными. Я побоялся использовать жидкости для чистки линз, кто знает, как она прореагирует с пластмассой возрастом 18 лет и просто продул все резиновой грушей. Линзы просветленные. Отчетливо виден радужно-фиолетовый отблеск. Захотелось рассмотреть все получше.

Во время осмотра обнаружил две интересные особенности. Первая обведена зеленым. Странный ровный участок. Что это? Паз для извлечения линзы в случае замены? Или брак? Ответа на этот вопрос я так и не нашел.

Вторая особенность будет хорошо видна, если посмотреть фотографию в полном размере - концентрические круги на поверхности линзы. Это очень напоминает линзу Френеля. Вот ее эскиз.

Такие линзы применяются в проекторах. Опять возникает вопрос – что это такое? Брак или специальное конструкторское решение? Печально, что ничего не понимаю в оптике. Я попытался сфотографировать круги более чётко. Это оказалось непросто. Вот лучшее, что получилось.

Круги видны, но что они собой представляют - непонятно. Уступы линзы Френеля, или след от резца при изготовлении матрицы для отливки линз? На этот вопрос у меня пока нет ответа.

На форуме обсуждался вопрос по замене линз. Там предлагалось заказать линзы в магазине «оптика». Если в окулярах применена линза Френеля, то возможность такого апгрейда под вопросом. Не ясно, можно ли в обычной оптике сделать подобный окуляр. Давайте попробуем разобраться. Достаточно открыть страницу Википедии, что бы понять, что это сложная оптическая система. Цель апгрейда получить более качественное изображение, а значит, новые окуляры должны быть значительно лучше прежних. В качественных окулярах используются составные линзы, принимаются меры по борьбе с бликами, на линзы наносятся многослойные покрытия. Не думаю, что самодельный окуляр из обычных линз окажется лучше штатного. Пока искал в сети любую информацию по замене линз, наткнулся на этот материал. Человек пишет, что можно использовать готовые окуляры Meade Series 4000 26mm Super Plossl lenses. Вот сайт производителя. Это окуляры для телескопа. Стоят от 30-35 долларов за штуку. Выкручиваются резьбовые штифты, вынимаются старые окуляры и вставляются новые, после чего регулируются по зрению и затягиваются штифтами. Да, перед этим подпиливаются по длине. Пишет американец, а замашки как у русского. Все, что так не лезет, доработать напильником. В итоге, после прочтения этой заметки, я пришёл к выводу, что простая смена линз в штатном окуляре - плохая идея. Нужно менять окуляры целиком.

Ладно, переходим к дальнейшей разборке шлема. Теперь надо отвернуть саморезы вокруг разъемов и шурупы на внутренней поверхности.

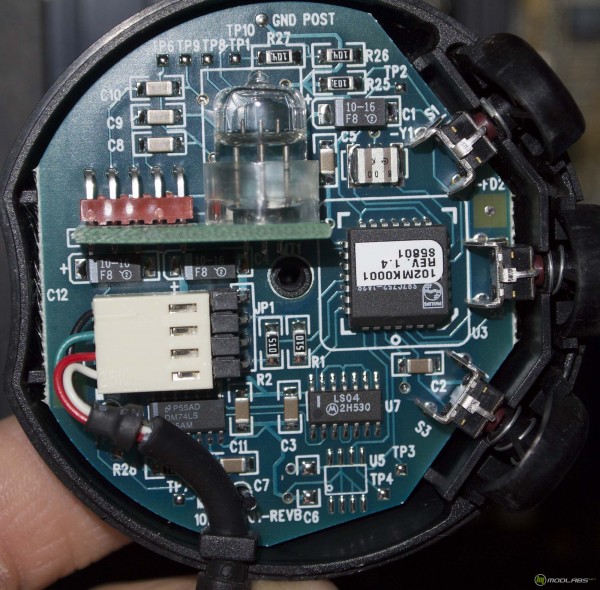

Два шурупа оказались спрятанными под липучки. Вот фотография платы управления шлемом.

А вот плата датчиков.

Теперь хорошо видны гироскопический датчик и датчик, реагирующий на магнитное поле земли. Интересно устройство гироскопического датчика. Колба с контактами, заполненная жидкостью.

Установка.

Для того, что бы было понятно, что для чего нужно приведу схему подключения устройств из манула к шлему.

На схеме видно два варианта подключения манипулятора CyberPack. Удобнее подключать его в шлем. Тогда можно играть даже стоя. Длина кабеля, соединяющего шлем с компьютером, около 3-х метров, шнур мягкий, не мешает. Звук идет по тому же кабелю. Выход звуковой карты подключается коротким шнуром с двумя разъемами mini-jack на вход VIP-карты. Вторым таким же кабелем подключается микрофонный вход карты.

Манипулятор CyberPack.

Иногда его называют мышкой. У меня в комплекте оказалось два таких устройства.

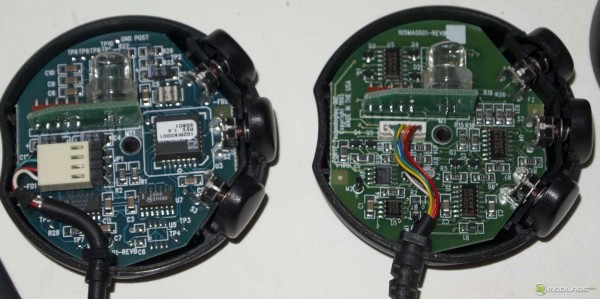

Правую “мышку” можно подключать в VIP-карту без шлема, левую - в шлем и в VIP-карту. Что бы разобрать CyberPack, нужно отклеить наклейку с логотипом «F». Под ней находится шуруп, дальше все просто. Вот фотография CyberPack с разъемом ACCESS.BUS.

CyberPack не умеет отслеживать повороты. Только отклонения от вертикали. Хорошо виден гироскопический датчик. Датчика магнитного поля нет. Стало интересно, есть ли различия в устройстве CyberPack с 26 контактным разъемом. Вот они рядышком.

Слева с ACCESS.BUS. Различия есть. Но датчика магнитного поля тоже нет.

Во время игры это устройство нужно держать в руке. Наклон вперед и вы движетесь вперед. Назад – задний ход. Наклон влево – движение влево, вправо – вправо. С непривычки неудобно. Рука со временем устает. Назначение кнопок пишется при запуске игры. Обычно верхняя – атака, выстрел. Похоже на курок пистолета.

VIP-карта.

Рассмотрим главную карту, к которой подключается шлем.

В левой верхней части видна гребенка разъема Feature Connector - внутренний коннектор, применяемый в некоторых старых видеокартах, рассчитанных на шину VESA Local Bus . К нему с помощью шлейфа подключается видеокарта.

Перед установкой карты в компьютер на ней перемычками нужно выставить адрес

Так же нужно быть внимательным и правильно подключить шлейф VESA, что бы контакт №1 на шлейфе совпадал с контактом №1 на Feature Connector.

Совместимость с видеокартами. Выбор конфигурации для VFX1.

Подключить к VIP-карте можно любую видеокарту, у которой на борту есть Feature Connector. Но вот будет ли она работать - большой вопрос. Почему могут возникнуть проблемы, можно прочесть тут.

Приведу цитату:

«Изначально на VGA Feature Connector (FC) позволял передавать только 8-битный сигнал внутри компьютера по выделенной шине на другие платы .

В начале 90-х ассоциация стандартов VESA расширяет его протокол до VESA Advanced Feature Connector (AFC), добавляя 16 и 24-х битный цвет.

Далее, в 1998 году VESA принимает новый стандарт Video Interface Port (VIP), порт "для соединения с платами MPEG2 и HD TV". Он аппаратно не совместим с FC, использует совершенно другие сигналы.

Видеокарта может быть совместима с FC и VIP одновременно, но для этого на ней должны находиться оба этих разъема отдельно.

Список видеокарт, у которых "старый" тип Feature Connector'а и которые работают со шлемом VFX1, вылился в отдельный пост.»

Мне продавец шлема в комплект добавил видеокарту ATI RAGE PRO TURBO (All-in-Wonder) 8 MB AGP.

Это на данный момент одна из самых быстрых видеокарт для шлема. Точных данных по совместимости нет. Есть список составленный easy_john. Все что там есть, он проверил собственноручно. Других подобных исследований в сети не встречал

Я пробовал подключать шлем к 3dfx Voodoo Rush. Он отлично работал. Пробовал на совместную работу с видеокартами:

- 3dfx Voodoo 5 5500 AGP, PCI, перешитый в РС Mac;

- 3dfx Voodoo 3 AGP, PCI;

- ASUS 3dfx Voodoo Banshee;

- ASUS TNT2;

- Intel 740;

К сожалению ни одна карта из списка не заработала со шлемом. Дальше идет, как говорил Штирлиц, информация к размышлению. В статье есть неподтвержденная информация о том, что шлем работает с 3dfx Voodoo Banshee. У меня не заработал. Возможно, работают видеокарты только определенного производителя. Есть информация, о возможной совместимости с ATI RAGE FURY. Проблема в том, что не все RAGE FURY выпускались с Feature Connector. Автор не нашел такого экземпляра и проверить предположение не смог. Тут промелькнула интересная идея попробовать подключить шлем с видоускорителем PowerVR. Это устройство использует видеобуфер видеокарты и работает через слот PCI. Есть вероятность, что такая связка заработает. Нужно было бы все это проверить, но, к сожалению, таких видеокарт в моей коллекции нет. Но не будем забывать, что шлем поддерживает режим не выше 640х480, 256 цветов. Более высокие разрешения выводятся с сильными искажениями или не выводятся вообще. Так что нужна ли для совместной работы более мощная видеокарта - вопрос, на который пользователь ответит сам. Шлем в настоящее время представляет ценность как музейный экспонат и как очень интересное дополнение к монитору для любителей ретро-игр. Устройство, которое, сможет вдохнуть новую реальность в старые игры. Если такому любителю захочется чего-то более мощного, более высоких разрешений, то всегда можно поставить в этот компьютер парочку Voodoo 2 SLI. В некоторые старые игры можно играть в шлеме, а более современные запускать на мониторе. В общем, вариантов можно придумать достаточно.

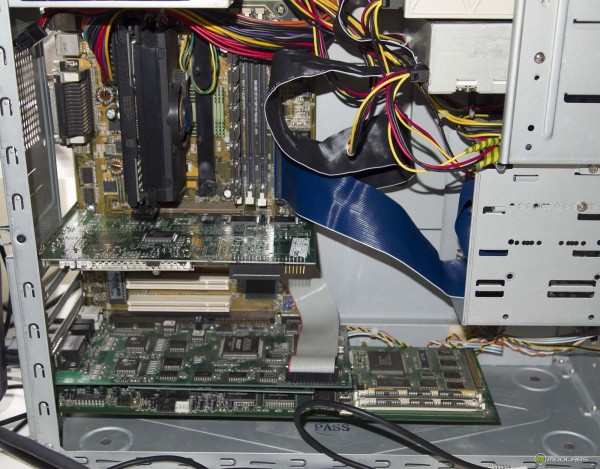

Конфигурация компьютера для VFX1.

Перед выбором железа, на котором будет работать VFX1, напомню, что VIP-карта имеет интерфейс ISA. Естественно требуется материнская плата с таким разъемом. Старым играм также требуется ISA звуковая карта (в идеале), а это значит, нужно не менее двух ISA слотов.

Существуют более-менее современные версии материнских плат с ISA. Например, SOLTEK SL-XP865G-3IG. Есть очень хороший список материнских плат с поддержкой ISA. Но все это довольно редкие вещи.

Я для ретро-компьютера выбрал материнскую плату ASUS P2B. Прекрасная материнка! Поддержка 3 ISA. Можно установить слотовые процессоры Pentium II, Pentium III. А через переходник “Powerleap 1.4GHz Tualatin For Pentium III Slot 1 PL-IP3T CPU” можно поставить даже 1.4 ГГц Pentium III Tualatin.

Я остановился на старшем Pentium II частотой 450 МГц. Хочется, что бы железо примерно соответствовало по времени.

Итак, конфигурация:

Материнская плата - ASUS P2B rev.1.02;

- Процессор – Pentium II 450 МГц;

- Оперативная память - 512 Мбайт Samsung PC100-322-622R;

- Видеокарта - ATI RAGE PRO TURBO (All-in-Wonder) 8 Мбайт AGP;

- Звуковая карта 1 - Sound Blaster AWE32 CT3990 + клон Yamaha DB50XG от NEC;

- Звуковая карта 2 - Ultrasound Plug & Play (PnP);

- Привод - DVD-RW Sony NEC;

- Блок питания - WinStar WS-ATX-450 Вт;

- Флоппи дисковод;

- Мобил рэк – DataBridge;

- Винчестер - Barracuda 7200.7 40Гбайт.

Все это собрал в стареньком корпусе. В дальнейшем хочется подобрать и корпус соответственно времени. Думаю, корпус Chieftec Dragon был бы идеальным выбором.

Пока у меня получилось так. Звуковая плата Gravis Ultrasound Plug & Play пока не установлена. Нужно сначала настроить шлем, потом добавлять звуковые карты и, наверно, графический ускоритель Voodoo graphics, для досовских игр с поддержкой Glide. Конечно, играть в эти игры я буду на мониторе. Хочется добавить компьютеру универсальности. Но это потом. А сначала установка программного обеспечения.

Установка программного обеспечения.

Самый верный вариант работы с VFX1 – сборка минимального по комплектации компьютера с последующей установкой ОС и драйверов. Никаких звуковых карт или иных плат расширения не нужно, сначала проверяется работоспособность шлема и, только потом, ставятся звуковые карты, для которых проводится распределение ресурсов в системе. Я сделал немного не так, оставил Sound Blaster AWE32 CT3990 + Yamaha DB50XG. Решил,что проблем быть не должно, намного важнее начать с чистой установки системы.

Шлем изначально был рассчитан на работу совместно с операционной системой MS-DOS. Проблем с установкой и работой под DOS не возникло. Все предельно просто. Чистая установка MS DOS 6.22 с трех дискет. Установка драйверов CD-ROM и мыши. Подробно об установке драйвера VFX1 и его калибровку я расскажу позже, когда буду описывать процедуру установки драйверов в среде Windows 98 SE, сейчас же остановлюсь только на ключевых моментах установки под DOS.

Драйверы шлема без проблем ставятся с дискеты, с жёсткого диска или с CD-ROM. Нужно только чтобы драйвер VFX1 загружался после драйвера мыши. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Проверить очередность можно при загрузке DOS в autoexec.bat. В каком порядке написано, так и необходимо делать. При необходимости изменения, открываем AUTOEXEC.BAT:

С:\EDIT AUTOEXEC.BAT

Смотрим, в какой последовательности прописаны команды и, если что-то не так, исправляем. Далее, что бы проверить работу шлема, проще всего с Bonus-диска идущего в комплекте установить игры и демонстрации. Чтобы установленные с диски игры заработали, их нужно модифицировать согласно прилагаемой в read.me инструкции.

Пример запуска игры DOOM.

В папке драйвера vfx1 ищем vrdoom.bat

C:\vfx1>vrdoom.bat

Копирую его в папку с игрой

C:\VFX1>COPY VRDOOM.BAT C:\DOOM

А потом из папки с игрой дум запускаю

C:\ CD DOOM нажать ENTER

C:\DOOM> VRDOOM.BAT нажать ENTER

Если не работает, нужно просто перезагрузить компьютер.

Теперь о том, как прошла установка в Windows. Существуют драйверы для VFX1 под Windows 95, 98. Последняя версия 2.16, также надо скачать vfx9513. Это панель управления шлемом в Windows. Я долго не мог заставить шлем работать под Windows 98. Причина – неправильная установка драйвера. Мне в этом помог человек с ником _Dominus_

Прислал подробный список действий. Я их привожу и дополняю сказанное картинками.

1. Устанавливается Windows и все драйверы устройств. Выставляются настройки рабочего стола 640х480@256. (На большее шлем не способен, поэтому надо установить такие параметры до подключения шлема, иначе в окулярах ничего не будет видно).

2. Подключается шлем (предварительно выключив компьютер). В BIOS меняется параметр VGA Palette Snoop в состояние Enabled. Это не обязательно, но если будут проблемы с цветовой палитрой, включение этой опции спасёт ситуацию.

Цитата:

«PCI/VGA Palette Snoop (корректировка палитры VGA видеокарты на PCI) - параметр следует разрешать только в том случае, если на экране некорректно отображаются цвета. Как правило, этот эффект может возникать при использовании таких нестандартных устройств, как MPEG карты, 3D ускорители и т.п. Может принимать значения: Enabled – разрешено, Disabled – запрещено»

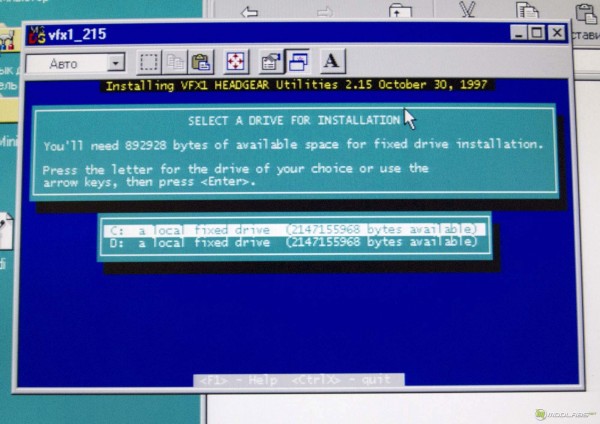

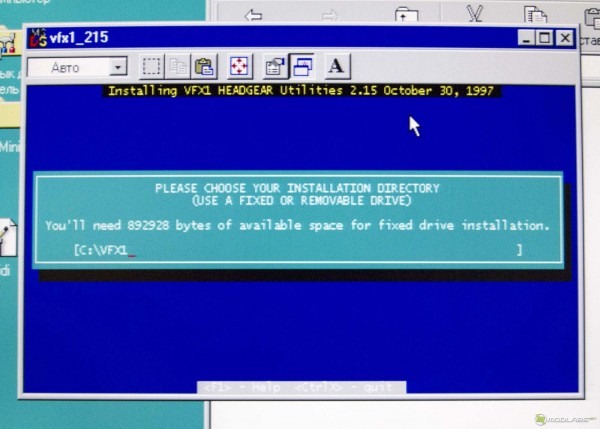

3. Загрузить машину в режим MS-DOS. Установить драйвер для DOS. Можно установить его и под Windows. Главное - установить. Это обязательно. Без них «виндовые» просто не будут работать. Запуск, появляется окно.

Жмем любую кнопку. Выбираем установить.

Выбираем диск С:

Выбираем папку

Жмем «Y»

Появляется окно, где надо выбрать Port и IRQ. Порт выбираем тот, что заранее установили на VIP-карте перемычками. IRQ по желанию. Не забываем о IRQ звуковых карт.

После выбора запускается проверка конфликтов:

Если все нормально, продолжаем:

Далее - предложение обновить autoexec.bat. Соглашаемся.

Теперь установщик хочет установить драйвер Windows 95

После этого возможны два сценария. Либо автоматом запускается программа конфигурирования, либо не происходит ничего. Если программа запустилась, то переходим к калибровке, но прежде, надо выбрать свой регион (Россия в списке имеется). Затем выход. У меня программа сама не включилась, я откалибровал шлем позже. Перезагружаем компьютер. Должен отработать autoexec.bat. Во время загрузки в шлеме появляется изображение DOS сообщений. После загрузки Windows, устанавливаем «виндовые» драйверы.

Пуск -> Панель управление -> Установка оборудования. Выбирается ручная установка. Из списка устройств переход в «Другие устройства».

Выбирается пункт «Установить с диска», указывается путь к нужным драйверам - C:\VFX1\win95.

После того, как устройство установлено - перезагрузка. В окулярах шлема должна появиться копия рабочего стола Windows. Далее, в «Панель управления», теперь в «Игровые устройства». Нужно добавить два устройства - VFX1 Headgear Tracker и CyberPack.

После этого утилиту vfx9513 – скопировать в папку C:\VFX1, распаковать VFX1CFG.EXE и запустить. Появляется такое вот окно с настройками.

Присутствует включение объемного изображения. Можно еще раз откалибровать шлем или же сделать это впервые, если ранее программа не запустилась. Жмем Calibration, появляется такое окно:

Доступны следующие варианты:

1. Смена адреса и порта

2. Настройка оптики шлема - статичная картинка, глядя на которую, настраиваются окуляры под собственное зрение. Лучше регулировать отдельно для каждого глаза. Один зажмуриваем, смотрим. Если требуется, сдвигаем окуляр к центру или вбок. При таком подходе будет минимум искажений. Потом крутим окуляр до максимально резкого изображения. Аналогичные действия выполняются для второго глаза. Дело это не быстрое, нужно всё сделать аккуратно, поскольку от этих настроек зависит качество восприятия игр и утомляемость глаз. У меня такая настройка занимала до получаса.

3. Тест VFX1. Жмем, открывается окно с изображением шлема.

Нужно его одеть. Посмотреть прямо перед собой и нажать клавишу «пробел» на клавиатуре. Это зафиксирует начальную точку, от которой потом шлем будет фиксировать отклонения в разные стороны. На фото положение шлема на экране и вживую одинаково.

Попробуем наклонить шлем VFX1:

Шлем на экране тоже наклоняется. Естественно это надо проверять, надев шлем. Фотографии это просто демонстрация работы отслеживания положения шлема.

Так же работает и поворот. И наклоны вперед-назад. Есть ограничения +/- 70 градусов по вертикали. По горизонтали 360 градусов. После настройки – выход с сохранением параметров.

Шлем отслеживает положение довольно точно. Многие пользователи отмечают, что трекер работает лучше, чем в более современных очках iWear VR920.

4. Тест CyberPack. Открывается картинка с манипулятором. Если наклонять его, виртуальный CyberPack повторяет движения. Сначала влево:

Теперь вправо. Трудно в одной руке держать фотоаппарат, а в другой манипулятор, да ещё и фотографировать при этом.

Так же есть ограничения по наклону.

На бок положить нельзя, иначе изображение в игре будет крутиться как на карусели - в одну сторону.

5. Калибровка. При нажатии откроется окно калибровки. Можно выбрать настройки вручную или по местоположению. Второй вариант проще. Далее – стандартное окно с предложением нажать любую клавишу, затем выбрать свою страну, Россия опять-таки - есть, после чего выбирается город.

6. Информация об установленном программном обеспечении.

7. Выход с сохранением настроек.

Всё, теперь настройка шлема закончена. Для проверки шлема в играх, проще всего установить их с бонусного диска. Тут есть неудобство, поскольку диск открывается исключительно в DOS. Я выкрутился, загрузившись с загрузочной дискеты Windows 98 с драйвером CD-ROM. Установил нужные игры.

После установки, загрузка Windows 98. Из папки C:\VFX1 надо взять “батник”, соответствующий игре и поместить его в папку с этой игрой, именно через этот .bat файл и происходит запуск игры с поддержкой VFX1. Здесь всё то же самое, что и в описании для DOS.

Впечатления от виртуальной реальности. Игры. Заключение.

Как только одеваешь шлем, сразу становиться понятно, что это ну никак не монитор. Наушники плотно облегают уши и изолируют от посторонних звуков. Изображение очень своеобразное – висящий в воздухе в полной темноте большой экран, на котором происходит действие игры. Всё сделано для полного погружения в виртуальный мир. Помню, в то время были популярны 15 дюймовые мониторы, так вот, по ощущениям, монитор и такой вот виртуальный экран сродни автомобильному телевизору экрану кинотеатра. Впечатление шлем производит просто убойное! Справедливости ради, скажу, что разрешение у шлема по современным меркам непривычно мало. Очень хорошо видны не только пиксели, но и суб-пиксели. Сначала, кажется, что смотришь на экран сквозь сетку с круглыми отверстиями, однако это ощущение быстро проходит.

Установленные в VFX1 LCD матрицы действительно выдают контрастное изображение. Цвета яркие. А когда я запустил Quake и немного прошел к выбору порталов с уровнем сложности, где покрутил головой…. Сразу пробежали мурашки. Я действительно попал ТУДА! В ТОТ Quake! Не в яркий, светлый GL Quake на небольшом плоском экране, а в огромный, мрачный, угрюмый, жуткий, самый первый Quake! Можно оглядеться по сторонам, посмотреть вверх, вниз. Под ноги и в зенит не получиться – ограничения мешают, однако всё равно очень впечатляет. Обзор мышкой уже совсем не то. Тут ты именно смотришь сам, а не руками поворачиваешь изображение. Что же касается качества звука, то оно на уровне, наушники в шлеме действительно достаточно качественные. Неблагодарное дело описывать изображение. Другое дело показать фотографию. Снять фотоаппаратом то, что видишь в шлеме невозможно. Я попытался. Получилось или значительно бледнее, или темнее. Приведу несколько фотографий снятых мной в окуляр шлема. Общее впечатление от разрешения экрана они дают. Но в реальности цвета намного ярче. Присутствуют подушкообразные искажения не только на фото, вживую они тоже есть. Регулировками эта проблема не устраняется, кроме того, как я не пытался настраивать окуляры, изображение еще и немного мылит по краям экрана.

Вот так выглядит Heretic. Я специально оставляю немного черного фона, что бы передать хотя бы частично ощущение от просмотра изображения.

Снимать очень нелегко малейшая подвижка и край экрана получается нерезкий. Как это получилось на фото. Левая сторона.

Еще кадр.

На самом деле у экрана противоположные стороны равны. А теперь Quake 2. Видна часть окуляра.

Сама игра.

Doom

А вот управление в игре оставило двоякое впечатление. Во время игры манипулятор держишь на весу в руке, наподобие пистолета. С одной стороны это даже интересно. Кнопка, которая под указательным пальцем, как спуск у оружия. Нажал – выстрелил, понравилось. Повороты можно делать двумя способами, поворотом головы в шлеме и наклоном манипулятора. Тут нужна привычка. Первое время, как появлялись враги, я поворачивался к ним лицом, шлем отслеживал поворот, и картинка крутилась в нужную сторону, но инстинктивно при этом шевелиться рука с CyberPack, а он так же вносит свой вклад в повороты. Сразу начинаешь “утыкаться” в стены, разворачиваться в другую сторону или в нужную, но дальше чем это требуется. Для чёткого управления нужен навык. Целиться в шлеме VFX1 намного сложнее, чем мышкой. Опять два варианта: либо поворотом головы, либо наклонами манипулятора. Непривычно. Играть можно только на самом легком уровне. Иначе постоянно будешь лежать на полу. Двигаться вперед можно наклонив манипулятор вперед или нажав среднюю кнопку. Движение назад - наклон манипулятора на себя. Первое время путаешься. В Doom я сразу же влез в воду и долго не мог оттуда выбраться. Кстати в Doom нельзя смотреть вверх-вниз. Только по сторонам. Оригинальная игра не поддерживает такие возможности. Долго держать CyberPack сложно, несмотря на его небольшой вес, с непривычки очень быстро утомляешься.

Нужно сказать, что производитель не рекомендует играть в шлеме более 15 минут. Кто-то считает, что это связано с качеством линз, однако я думаю, что даже у здорового человека просто не выдерживает вестибулярный аппарат. Как раз минут через 15 начинаются легкие признаки «морской болезни». Хотя может быть это просто индивидуальная особенность моего организма.

После тестов с DOS играми, я попытался запустить «виндовые». Такой хит всех времен и народов как Half Life. Не получилось. Так выглядят настройки игры.

А на этой фотографии конечно можно узнать Гордона, но играть в такое нельзя.

Попробовал запустить еще несколько, не вышло. Что и говорить, шлем создан для DOS игр, таким и останется. Устанавливать игры, равно как и производить другие действия лучше все же на мониторе, поскольку Рабочий стол Windows выглядит примерно так:

Надписи хоть и различимы, но читать их трудно. А ещё в шлеме присутствует такая “фича” как стереоизображение. Нужно сказать, что тут настоящее стерео. Для каждого глаза свой монитор, а не затворные очки, которые по очереди закрываю вам один глаз на один монитор. Выглядит очень интересно. Фотография этого естественно передать не сможет. Во время игры в стерео режиме возникает ощущение объема и глубины картинки. Все было бы еще лучше, если бы матрицы имели большее разрешение, но, чем богаты, тем и рады.

Вот примерный список игр, где работает стереоскопическое изображение: Magic Carpet, Magic Carpet Plus, Magic Carpet 2, Quake, Hexen II, Descent v1.4a, Descent II, Madspace, Z.A.R., Comanche 3, System Shock Enhanced CD, Malice, VR Slingshot, X-men: Ravages of Apocalypse. Здесь список из 100 игр, где можно использовать вращение головой и поддерживается CyberPack. В комплекте программного обеспечения есть драйвер VRMOUSE, который обеспечивает поддержку VFX1 в программах, не имеющих встроенных драйверов для шлема. В играх запущенных с поддержкой VFX1 мышка отрубается, управление перехватывает шлем и манипулятор. Впрочем, можно загрузить игру без поддержки шлема и играть с мышкой. Но тогда трека шлема не будет.

В Сети есть F.A.Q. по шлему, однако ничего особенно интересного в нём нет. Приведу несколько взятых оттуда важных, на мой взгляд, советов.

1. Не рекомендуем использовать VFX1 с 64-битными VRAM графическими акселераторами - могут возникнуть проблемы со стереоскопическим изображением.

2. Если в играх не работает трек шлема, а диагностика проходит нормально, то может помочь перезагрузка компьютера. Если не помогло, то нужно проверить, нет ли конфликтов между устройствами. В играх всегда выбирать режим управления Keyboard + Mouse. А если и это не помогло, то еще раз проверить калибровку шлема.

В конце статьи принято делать выводы. И выявлять положительные и отрицательные свойства обозреваемого аппарата. Нехорошо нарушать традиции. Примем к сведению, что герою сегодняшнего повествования минуло 18 годиков. Несмотря на столь почтенный возраст, шлем совершенно не устарел. И не мог он устареть, если создан под определенные игры, которые любят и ценят до сих пор. Скажу одно – VFX1 мне понравился. Он действительно позволяет погрузиться в иную реальность, взглянуть совершенно по-новому на всем известные игры, в которые играно и переиграно бессчётное количество раз. Это вещь цельная, самодостаточная, улучшить её очень сложно. Все сбалансировано и рассчитано. Нет, конечно, можно выкинуть все нутро, как описано тут, и запихнуть туда более современную начинку. Но нужно ли это? Такими экспериментами напрочь убивается аутентичность. Получиться не очень новое, да еще в старой упаковке. Кошмар! Если и модернизировать старичка, то мягко. Сменить окуляры на более качественные. Почистить, подштопать, подклеить. И все, достаточно. Нельзя требовать от вещи того, на что она не рассчитана. Тем более, что таких шлемов с каждым годом становиться все меньше и меньше, место им в музее, либо на столе коллекционера и любителя ретро-игр.

Обсудить материал можно в нашем форуме, а также в официальных группах Facebook и ВКонтакте.

Ссылки на полезные сайты по теме:

http://dukertcm.com/knowledge-base/downloads-rtcm/general-controllers/ - драйверы, патчи и прочий софт. http://www.tankraider.com/VR/VFX1/VFX1.htm - драйверы и софт для шлема http://mellottsvrpage.com/vfxfaq.txt - FAQ на английском http://www.vfx1headgear.123.fr/index.php – драйверы, патчи, FAQ. Язык - французский. http://www.mindflux.com.au/products/iis/vfx1.html - большое количество материала, список поддерживаемых игр, к сожалению очень много битых ссылок. http://www.vrtifacts.com/hmds/retrospective-photo-review-of-forte-vfx1-virtual-reality-system/ - обзор шлема на английском. http://www.g-e-n-e-r-a-l.de/14230/62913.html - обзор на английском, список игр, ссылка на скачивание софта. http://www.tts.lt/faq/andy/Vr/vr_helm.htm - статья на русском «Кому нужна виртуальная реальность». http://easyjohn.livejournal.com/127668.html - Отличная статья easy_john «Комп P2 + Шлем VFX1» http://hardware-museum.livejournal.com/108517.html - Список совместимых видеокарт. Автор easy_john. http://www.mellottsvrpage.com/VFX1TheoryOfOps.htm - линкбокс своими руками. http://mellottsvrpage.com/VFX2.htm - модернизация шлема.