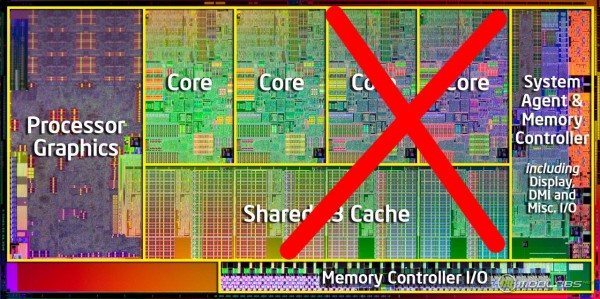

В начале этого года Intel выпустила второе поколение архитектуры Core. Это было закономерным решением, после уменьшения норм техпроцесса предыдущей линейки процессоров. Чтобы еще больше отделить новое от старого, инженеры компании решили поменять все, в том числе и платформу (теперь это LGA 1155). Но и этого им показалось мало: все частоты решили привязать к одной – BCLK, сделав так, что повышение частоты этой шины на 3-8% приводит к невозможности загрузки. Иными словами, исходя из ТТХ, разгон по шине отменяется.

Вернемся к лирике. Для продвижения Sandy Bridge сайт компании Intel буквально нашпиговали фразами типа "интеллектуальная производительность", "интеллектуальный процессор". Например, на странице, посвященной новым процессорам, слово интеллектуальный и его вариации встречаются 9 раз. Лучше бы написали про новый L0 cache. Из-за обилия самохвальства возникают предположения о том, что может быть все слишком преувеличено и это пыль, пущенная в глаза покупателям? А может процессоры Sandy Bridge действительно настолько хороши?

Как дела обстоят на практике и на какую производительность Sandy Bridge расчитывать узнаем из этой заметки.

Начнем с того, что процессоры Sandy Bridge все также разделены на 3 группы, в соответствии с ценой и производительностью:

- Core i7-2x00 – основная ударная сила, добивающаяся отстающую AMD – 4 ядра, 8 потоков, 8Мб L3 cache

- Core i5-2x00 – заполнитель так называемого среднего класса. Чтобы разграничить их со старшими решениями, Intel решила оставить их без поддержки Hyper-Threading, снизив тем самым количество обрабатываемых потоков до 4, т.е. по количеству физических ядер процессора. Исключение: Core i5-2390T – 2 физических и 4 логических ядра

- Core i3-2xx0 – пример хорошей масштабируемости архитектуры Sandy Bridge – половина Core i5 (скажем нет перерасходу кремниевых пластин :)), с добавлением Hyper-Threading’a. Эти процессоры лишены технологии Turbo Boost, поэтому их разгон становится весьма неблагодарным занятием

Помимо очевидного разделения по производительности на Core i7, Core i5 и Core i3, к названиям процессоров были добавлены суффиксы:

- S – энергоэффективные процессоры. Частота снижена относительно безындексной базовой модели.

- T – еще более энергоэффективные процессоры. Частота снижена относительно модели с суффиксом S

- К – процессоры со свободным множителем

- Отсутствие индекса – обычный представитель Sandy Bridge

После небольшого экскурса в наименования процессоров внимательный читатель поймет, что Core i3-2100 - самый младший член большой семьи, обладающий двумя ядрами, в совершенстве владеющий искусством Hyper-Threading’а, но напрочь не умеющий повышать свою частоту при необходимости. Эдакий неинтеллектуальный интеллектуал.

Процессор, очевидно, имеет 1155 контактных площадок. Также в его активе измененное расположение ключей, исключающее возможность самым любопытным пользователям вставить процессор в разъем LGA 1156.

Как и любой другой представитель младшей линейки i3-2100 произведен по нормам 32нм, имеет интегрированный видеоконтроллер HD Graphics 2000, 3Мб кэш памяти третьего уровня, а его частота составляет 3,1ГГц (множитель разблокирован лишь в сторону понижения). TDP составляет 65Вт.

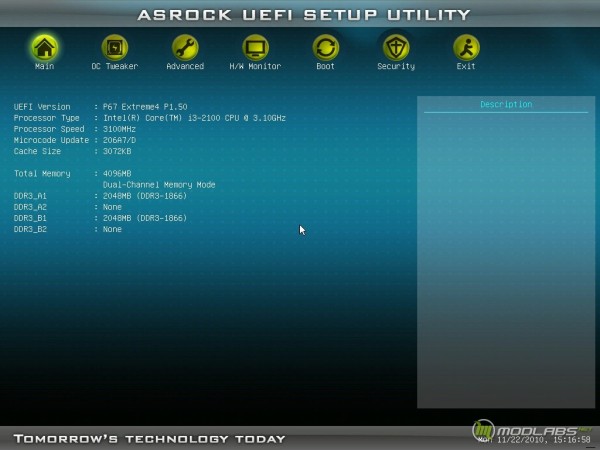

В этот раз тестовый стенд представлен следующими комплектующими:

- Материнская плата Asrock P67 Extreme4

- ОЗУ Kingmax DDR3 FLGE85F-B8MF7 (2 модуля из 3)

- Блок питания Antec True Power Quattro TPQ-1000

- Видеокарта Sapphire Radeon 4850 1Gb GDDR3

- Жесткий диск Samsung 501LJ

- Охлаждался ЦП посредством СВО, водоблок Thermaltake CPU W1

Приступим к разгону. Для увеличения частоты процессора нам не остается ничего иного, как повышать BCLK. Intel, конечно же, рекомендует не трогать частоту шины, но у нас нет другого выбора: отсутствие Turbo Boost не оставляет в запасе этого процессора несколько ступеней множителя для повышения, 31 его предел.

UEFI версии 1.2, зашитый в материнскую плату на заводе, не имел представления о том, что BCLK нужно менять с точностью до сотых или хотя бы десятых долей мегагерц. Естественно, тут же была прошита последняя доступная версия 1.5. Помимо увеличения точности установки частоты шины, появилась поддержка столь необходимого для успешного разгона процессоров К-серии (со свободным множителем) напряжения CPU PLL voltage. Пригодится в будущем.

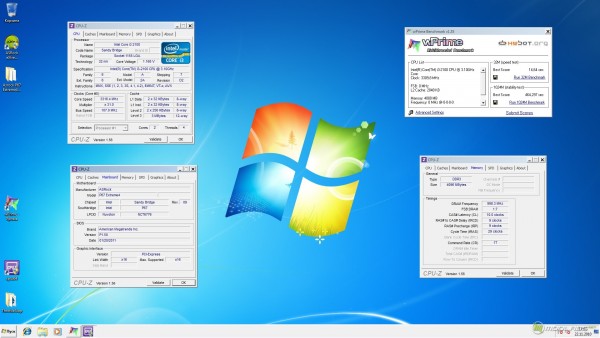

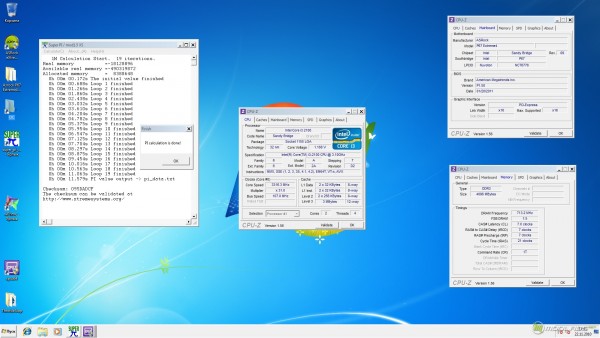

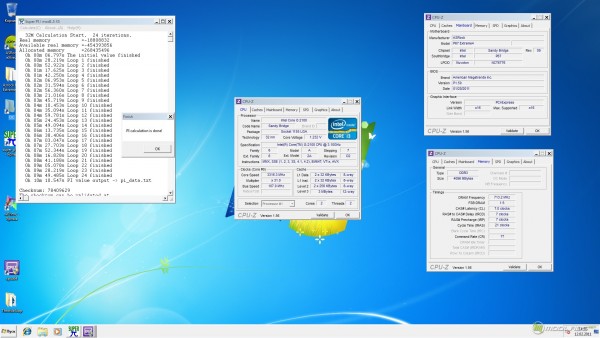

Разгон Core i3 до неприличия прост: просто поднимаем частоту опорной шины и смотрим, загрузится ли компьютер. Никаких проблем со стабильностью в данном случае быть не может, т.к. для двуядерного процессора Sandy Bridge частота в районе 3ГГц не представляется проблемой. В итоге, через 10 минут было установлено, что при частоте BCLK 107,1МГц процессор не может загрузить ОС, а при 107 выполняет wprime 32m без намека на нестабильность. В результате, имеем частоту 3316Мгц. Разгон удался на славу, ничего не скажешь. 7% прироста тактовой частоты процессора в 2011 году на 32нм процессоре вообще сложно назвать разгоном. Также следует упомянуть, что отключение Hyper-Threading'а и одного из ядер на результат не повлияли

Гораздо хуже ситуация обстоит с памятью. При частоте шины 100МГц пользователь волен выбирать следующие частоты для памяти: 800, 1066, 1333, 1866 и 2133МГц. Проблема заключается в том, что на процессоре со свободным множителем можно выбрать удобную для себя частоту шины, чтобы получить требуемую частоту памяти, а частоту процессора задать установкой нужного множителя. Здесь же все не так: частота 1866МГц на 9-9-9-27 дается данной памяти на напряжении 1,65В, что превышает рекомендуемые Intel значения на 0,1В. При повышении частоты шины до 107МГц память начинает тактоваться на 1996МГц, что требует повышения напряжения до 1,71В при таймингах 10-9-9-29. Чтобы вернуться к «девяткам» дозу нужно увеличивать до 1,77В, что просто неприлично для встроенного контроллера памяти.

В общем, долго ли, коротко ли, подходящие частота памяти и тайминги для WPrime были найдены. И 32M, и 1024M были пройдены на описанных выше 1996МГц эффективной частоты при 10-9-9-29 и 1,71В.

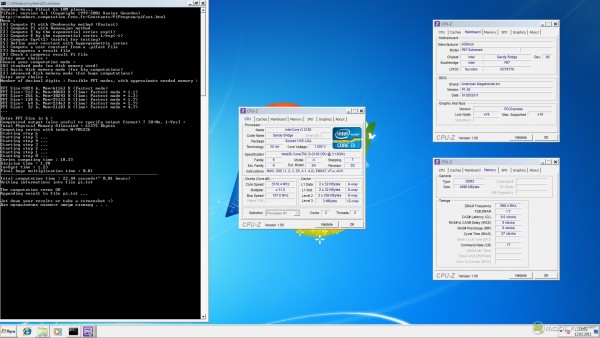

PiFast прошел на той же частоте, но с таймингами 9-9-9-27. Напряжение то же.

Интересно проходил, а точнее не проходил, тест SuperPi. На 1996МГц происходило мгновенное зависание системы. Расслабление таймингов вплоть до 11-11-11-33 ни к чему не привело, решено было откатиться к соотношению шина:память=1:6 (Частота памяти 1600*1,07=1713МГц). При любых таймингах сразу же вылезало «Not exact in round». Пришлось ставить 1:5 – как я и говорил, более точно подобрать частоту не выйдет, множителем процессора нельзя манипулировать. В итоге, на 1426МГц и таймингах 7-7-7-21 при тех же 1,71В короткий и длинный Пи были пройдены.

Затем, в связи с мизерностью разгона, было решено проверить процессор в работе с заниженным напряжением (по умолчанию оно составляло 1,168 В). Для этого Load line calibration был оставлен в самом неагрессивном положении, как и у большинства пользователей. Далее будет указываться выставленное в UEFI напряжение, псевдореальное (точнее, отображаемое CPU-z) было очень близко к нему. Под нагрузкой, естественно, понижалось. Вышло так

- 0,9 В – признаков жизни нет

- 0,95 В – проходит POST, вываливается при появлении "Запуск Windows"

- 0,965 В – BSOD на экране приветствия

- 0,975 В – все отлично

По данным CPUz в последнем случае напряжение составило 0,976 В в простое и 0,968 В в нагрузке. Пара минут прайма ситуацию не изменили, 10 минут теста стабильности в 7-zip тоже.

Таким образом, этот процессор имеет запас по снижению напряжения при неизменной частоте, что должно понравиться владельцам HTPC.

Помимо работы на пониженном напряжении многим будет интересно, что включение и отключение Hyper Threading никак не влияет на производительность однопоточных приложений. Например, SuperPi показывает 2 абсолютно одинаковых результата.

В качестве вывода:

Новая архитектура Sandy Bridge действительно интересна. Это очень быстрые и эффективные 32нм процессоры, разбросанные по всем возможным ценовым категориям, кроме ультрадешевых ЦП. Конкретно по Core i3-2100 можно сказать, что покупать его рекомендуется лишь тем, кто никогда не станет разгонять процессор (таких людей очень много, передаю им привет!). Еще лучше процессор пойдет в качестве сердца HTPC/торрентокачалки. Вполне возможно его приобретение в качестве временного решения для плавного перехода на платформу LGA 1155 (особенно если Ваш любимый магазин предоставляет услугу Upgrade или Trade-in) даже для любителей поиграть. В этой заметке 3D тестов нет, но поверьте, процессоры прокачивают видеокарты на ура.

Вкратце, для тех, кому слишком много букаф: берите, если разгон не планируется вообще, но очень хочется LGA1155.

P.S. И не обращайте внимание на этот раскрученный деффект чипсетов P67. Шума много, а причина встретится 5-7% людей, которые используют более двух жестких дисков. Просто подключайте HDD к SATA3 разъемам и будет Вам счастье (в крайнем случае через пару лет, как только материнская плата надоест, сдать ее по гарантии :))