Тест

Новая жизнь легенды. Обзор 3dfx Voodoo 5 6000 AGP. Глава 1.

Метки: 3dfx | Voodoo 5 6000 | обзорб STB | тест

Дата: 20/08/2012 17:37:07

Подписаться на комментарии по RSS

Глава 1. Часть первая. О коллекционировании, компании 3dfx и идее концепт ПК Napalm FX.

История компьютерной графики, как и история в целом, штука занимательная и крайне интересная. Анализируя те или иные события с высоты времени, можно разобраться во многих тонкостях событий, ранее недоступных или попросту незамеченных. Так, с высоты времени вполне очевидно, что конец некогда непотопляемой и очень авторитетной компании 3dfx interactive inc. пришёл после целого ряда провалов как стратегических, так и чисто технических. Но, несмотря на это, даже спустя более чем 10 лет, после известного всем финала у этой замечательной компании остались свои приверженцы и хранители идеологии. Почему это возможно? Что заставляет людей держать в памяти и сохранять в коллекциях продукты безнадёжно устаревшие, а потому ненужные современным любителям 3D? На эти и многие другие вопросы я постараюсь ответить в этой статье, ну а кульминацией материала станет знакомство с графическим ускорителем 3dfx Voodoo 5 6000 AGP, который так и не появился на прилавках магазинов.

Пара слов о психологии коллекционеров.

Пожалуй, беседа о коллекционировании заслуживает отдельного материала, однако тема этой статьи не будет раскрыта в полной мере, если не сказать несколько слов о том, что движет людьми, собирающими ретро-компьютеры и комплектующие. На мой взгляд, основных причин тому две, всё остальное является всего лишь их вариациями с примесью жажды познания. Первая, самая очевидная причина, кроется в желании человека перенестись в прошлое, которое зачастую кажется более светлым и спокойным временем в жизни. Порою хочется уйти от текущих проблем и погрузиться в те времена, когда и солнце светило ярче и трава была зеленее. Ну а лучшие ностальгические чувства пробуждаются лишь во время занятий любимым хобби, которое и заставляет заняться собирательством старины. Ещё одной причиной, по которой человек становится коллекционером, является желание поиграть в те «игрушки», которые были ранее недоступны. Это, пожалуй, мой диагноз. Во времена расцвета аппаратно ускоряемой 3D графики на ПК я не мог себе позволить купить что-либо без помощи родителей, которые, в свою очередь, считали, что лучшее для меня занятие - это учёба в школе и прогулки на свежем воздухе. Собственно, я вырос, начал сам зарабатывать деньги и, что вполне закономерно, начал самостоятельно удовлетворять свои ностальгические потребности. Уже после того, как я нашёл несколько интересных железок, тема коллекционирования захватила меня с головой, а вместе с тем началось трудное восхождение по лестнице компьютерной грамотности, когда приходилось и до сих пор приходится узнавать те тонкости, которые ранее были не интересны или не нужны. Как говориться, всему своё время. И если читая эти строки вы узнаёте себя или хотя бы вам стала интересна тема и есть желание продолжить чтение, сядьте поудобнее :) Всё, о чём пойдёт здесь речь, вам должно прийтись по вкусу.

Идея концептуального ПК.

На мой взгляд, всякая компьютерная коллекция должна жить и работать. Если железка не трудится на благо владельца и не демонстрирует ему свои способности, это мёртвая железка. Лично у меня пропадает всякое желание что-либо собирать, если приобретённые видеокарты, материнские платы, да Бог ещё знает что, пылится на полках в шкафу. Именно поэтому я предпочитаю конструировать так называемые концептуальные компьютеры, при изготовлении которых я закладываю определённую идею. Иными словами, машина создаётся под определённые задачи, а значит, все компоненты подбираются очень тщательно и появление в составе такого ПК “левых” компонентов попросту исключено. Кроме того, в своём строительстве я очень часто прибегаю к понятию эпохи. Это значит, что в составе системы лежат самые быстрые и самые технологичные компоненты из определённого промежутка времени. Ну, и наконец, я всегда стараюсь сделать так, чтобы внутренности очередного концептуального ПК были доступны для взора, поскольку всякая коллекция должна радовать глаз. Чуть позже я на практике покажу воплощение всех этих принципов, а пока едем дальше.

Почему именно 3dfx?

Для начала немного истории. Компания 3dfx interactive inc. по праву считается пионером в трёхмерной графике для настольных ПК. Именно 3dfx смогла совершить невероятный по тем временам (1995 год) прорыв в визуальном качестве и производительности трёхмерных игровых приложений.

Их собственный API Glide был одним из самых быстрых и беспроблемных решений на тот момент, да и ещё в течение нескольких лет. Вплоть до 1998 года, а некоторые люди и того дольше называли все 3D ускорители 3dfx’ами! И это несмотря на то, что у 3dfx было много конкурентов, некоторые из которых, например NVIDIA, предлагали достаточно качественные и весьма производительные решения, такие как Riva TNT, ATI Rage, Matrox Millennium и т.д. Для многих логотип 3dfx означал качество и скорость в 3D, а также максимальную совместимость с играми. Как вы сами понимаете, наличие определённых технологий в железе далеко не всегда гарантирует рыночный успех. Так вот, у 3dfx были не только железные технологии. Их API Glide имел широчайшую поддержку среди игроделов, в частности, всеми любимые игры серии Unreal поддерживали Glide фактически до ухода 3dfx с рынка.

Компания 3dfx обанкротилась. Коротко о причинах.

По правде говоря, я бы не хотел в этом материале много говорить о банкротстве 3dfx. Это случилось и фактов не изменить. В конце концов, цель материала не в проведении траурных мероприятий, а наоборот, моя цель - вдохнуть новую жизнь в старые акселераторы и побаловать себя ретро играми, поэтому буду краток.

Инженеры 3dfx всегда мыслили на несколько шагов вперёд. Иногда складывалось впечатление, что есть индустрия и есть 3dfx. Эта компания пробила своё русло и как река разливалась в нём полной водой, однако, параллельно текли и другие ручейки, речушки, которые в конечном итоге тоже разливались и пробивали себе дорогу к рыночному океану. Так вот, основная ошибка руководства компании в том, что основываясь на своём начальном успехе, 3dfx потеряла чувство реальности и не успела вовремя среагировать на угрозу со стороны конкурентов. Так, например, из-за ненужности, по мнению инженеров 3dfx, графические ускорители серии Voodoo 3 не получили поддержки 32 битного цвета в 3D, не были наделены поддержкой больших текстур и технологий вроде Environment Bump Mapping. На картах 3dfx было по прежнему 16 Мбайт видеопамяти и отсутствовала поддержка 1.5V интерфейса AGP 4x. В то время как в 3dfx говорили о “достаточности” технологических возможностей Voodoo 3, конкуренты приучали пользователей к большим цифрам и, в конце концов, чаша весов склонилась не в пользу 3dfx. И ведь многих не волновало, что Riva TNT 2 безбожно тормозила при активации 32 битного представления цвета в современных играх. Никто не задумывался, что 32 Мбайт видеопамяти на TNT2 M64 это как мёртвому припарка. Главное, что цифры большие и главное, что “фишка есть!”. В итоге, с формальной точки зрения конкуренты сначала выпускали более передовые решения, а потом и вовсе смогли догнать и даже перегнать 3dfx Voodoo по производительности. Дыхание 3dfx сбилось, внутри компании произошли изменения, связанные с поглощением других игроков рынка и в итоге выпуск долгожданного Napalm (Voodoo 4/5) произошёл позже запланированного срока, когда на рынке уже присутствовали резвые и технологичные решения конкурентов – GeForce, Radeon. Обессиленная поглощениями компания 3dfx не смогла "накормить массы хлебом" и была "с потрохами" куплена другим лидером в области настольно 3D – компанией NVIDIA. Казалось бы, какое триумфальное начало и какой оглушительный провал в конце!? Провал ли? Быть может, не хватило чуть-чуть времени? Об этом поговорим позже, когда перед нами будут цифры, а пока снова едем дальше.

Napalm – сила в количестве.

Изначально графические процессоры VSA-100 (Voodoo Scalable Architecture – кодовое имя Napalm) должны были появиться на рынке в тот самый момент, когда у основного конкурента 3dfx, компании NVIDIA, флагманским процессором была Riva TNT2 Ultra. Однако, как я уже упоминал выше, выход чипа Napalm задержали и в результате этому продукту пришлось конкурировать уже с платами на базе NVIDIA GeForce, которые имели в составе GPU блок аппаратного T&L, который поддерживался многими из игровых хитов тех лет. Тем не менее, некоторые модификации ускорителей GeForce уступали старшим платам на базе Napalm, и не только в плане производительности, но и с точки зрения качества реализации некоторых технологий. Я намерено не говорю о том, какие карты NVIDIA проигрывают решениям 3dfx и наоборот, какие продукты на базе VSA-100 оказываются позади ускорителей GeForce. Всё это будет описано в разделе, посвящённом практическим исследованиям возможностей Voodoo 5, а пока хочется рассказать об архитектуре Napalm.

Архитектура Napalm. Новый SLI:

При разработке Napalm, компания 3dfx ориентировалась в первую очередь на масштабируемость архитектуры и на улучшение качества картинки. В случае с VSA-100 возможна одновременная работа от 2 до 32 графических процессоров (разумеется, чип VSA-100 способен работать и в одиночку, но это существенно упрощает качественные возможности при визуализации). Работа GPU Napalm возможна в трёх режимах – “чистый” SLI режим, режим с активированной технологией T-Buffer и режим с одновременным использованием технологии SLI + T-Buffer. Последний из описанных режимов возможно реализовать не всегда, поскольку для его работы необходимо наличие 4-х и более GPU VSA-100. Теперь подробнее о SLI и T-Buffer.

Сразу скажу, что одновременное использование нескольких GPU производства 3dfx появилась ещё во времена Voodoo graphics, вот только продукты, в которых реализована эта технология, нашли применение в первую очередь на профессиональном рынке. Компания Quantum 3D выпускала разные модификации плат Obsidian на базе нескольких комплектов чипов Voodoo graphics, Voodoo 2, VSA-100. Эти продукты – тема отдельных статей, здесь мы её трогать не станем. Так что далее, говоря о реализации технологии SLI, речь идёт о её адаптированной, “домашней” версии.

При описании сути работы технологии SLI на VSA-100 принято вспоминать старый добрый Voodoo 2, который в момент появления был одним из самых технологичных графических ускорителей (если не самым технологичным), а также официально первым домашним решением с поддержкой SLI. Итак, суть технологии Scan-Line-Interleave (SLI) у Voodoo 2 сводилась к следующему: между парой Voodoo 2 каждый кадр делился на чётные и нечётные строки, после визуализации которых и формировалось конечное изображение, выводимое на монитор. При этом обе платы Voodoo 2 использовали общий кадровый буфер (Frame Buffer). Из недостатков первой версии “домашнего” SLI отметим:

• Максимальное рабочее разрешение 1024x768;

• Отсутствие поддержки SLI для 4 и более карт Voodoo 2;

• Необходимость использовать 2 слота PCI;

• Повышенные требования к охлаждению и мощности блока питания;

Технология SLI в случае с VSA лишена большинства этих недостатков. Во-первых, максимальное рабочее разрешение в 3D теперь составляет 1600x1200 пикселей. Во-вторых, на видеокарте может быть установлено более двух GPU (Voodoo 5 6000 – 4 чипа VSA-100). В-третьих, поскольку в домашних компьютерах того времени для графической подсистемы использовалась преимущественно шина AGP (а такой слот на плате был всего один), все GPU Napalm располагаются на одной PCB, а значит требования к свободным слотам материнской платы были в разы снижены. Как известно, в серийных и предсерийных продуктах Voodoo 5 максимальное число VSA-100 на одной плате равняется 4-м.

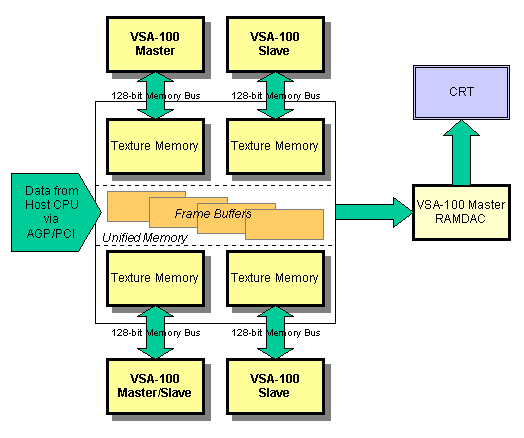

Подход к рендерингу изображения в режиме SLI претерпел целый ряд серьёзных изменений. В случае с несколькими процессорами VSA-100 существует понятие Master и Slave чипов. Главный чип (Master GPU) занимается синхронизацией и распределением очереди вывода данных, полученных от Slave чипов. В свою очередь Slave GPU распределяет данные, полученные от центрального процессора. Есть также понятие Master-Slave чип, который подчиняется Master чипу и управляет второй парой GPU в конфигурации из 4 VSA-100 с активированной технологией T-Buffer. Ниже представлена принципиальная схема работы GPU без использования T-Buffer и с ней:

Схема работы 4xGPU VSA-100 (Voodoo 5 6000).

Схема работы 4xGPU VSA-100 (Voodoo 5 6000).

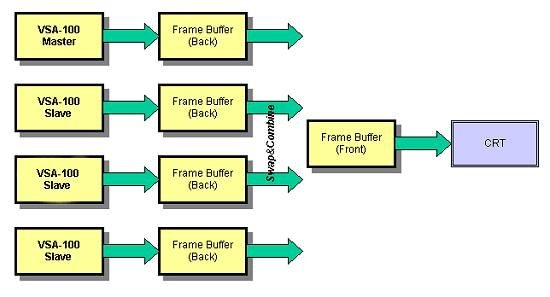

Каждый GPU VSA-100, работающий в SLI, просчитывает полосу или определённую последовательность из строк каждого кадра. Максимальное количество строк в одной последовательности составляет от 1 до 128. Важно отметить, что количество строк в полосе или последовательности может динамически меняться. Итак, чипы VSA-100 просчитывают строки, которые формируют полосы. В свою очередь из набора таких полос и собирается конечный кадр, выводимый на экран.

Динамическое изменение количества строк в полосах необходимо для того, чтобы оптимизировать нагрузку на каждый GPU. Дело в том, что в зависимости от параметров 3D сцены в одну полосу могут попадать как один, так и несколько полигонов, и в таких ситуациях требуется эффективно использовать ресурсы чипов VSA, а также текстурного кэша. В отличие от Voodoo 2, которые работали с общим кадровым буфером, каждый графический процессор VSA-100, работающий в SLI, имеет собственный кадровый буфер, он же Back Frame Buffer. В этом буфере осуществляется просчёт строк (или их последовательностей), и только после этого полученные от всех чипов данные поступают в общий кадровый буфер (Front Frame Buffer), внутри которого и формируется итоговый кадр, выводимый на экран монитора.

Помимо собственного кадрового буфера, каждый графический чип Napalm обладает и собственной локальной видеопамятью, максимальный поддерживаемый объём которой может достигать 64 Мбайт. Часть этой памяти расходуется под кадровый буфер с двойной или тройной буферизацией, остальное уходит на хранение текстур и данных Z-буфера. На момент закрытия 3dfx не было серийных моделей видеокарт на базе VSA-100, которые бы поддерживали 64 Мбайт на 1 чип. Правда были отдельные инженерные образцы и даже самодельные решения с таким объёмом памяти. Например, в моей коллекции имеется видеокарта Voodoo 4 4500 PCI с 64 Мбайт видеопамяти.

Отмечу ещё кое-что. Если уж разговор зашёл о локальной видеопамяти, то не грех будет вспомнить о том, что во времена Voodoo 5 графическим ускорителям объёма памяти на борту зачастую не хватало для хранения большого количества текстур. Кроме того, пропускная способность шины AGP, а также других шин ПК не была настолько велика, чтобы быстро загружать в память ускорителя большие объёмы информации. Именно поэтому активно разрабатывались и применялись различные технологии компрессии текстур, такие как DXTC, S3TC или FXT1. Использование этих технологий в работе многочиповых плат на базе GPU Napalm, а также сам подход 3dfx к организации работы подсистемы памяти, описанный выше, позволяет существенно поднять эффективность её работы, что в конечном итоге почти безболезненно позволяет использовать SDRAM вместо дорогой по тем временам DDR.

Что даёт T-Buffer.

Технология T-Buffer создавалась, прежде всего, для существенного улучшения качества картинки. В момент анонса чипов Napalm компания 3dfx заявила о том, что стремится принести в мир компьютерных игр кинематографические спецэффекты. Кстати, чуть позже, уже после поглощения 3dfx, компания NVIDIA также использовала понятие “кинематографичности” для продвижения своих продуктов серии GeForce. Так вот, суть технологии T-Buffer заключается в управлении несколькими кадровыми буферами, благодаря чему программисты могут достаточно быстро внедрять новые спецэффекты в свои проекты. Основным, среди всех, является эффект FSAA (Full Scene Spatial Anti-Aliasing) – полноэкранное сглаживание. Для внедрения этого спецэффекта от программистов не требуется никаких усилий. Аппаратный метод FSAA от 3dfx работает во всех играх, которые запускаются на Voodoo 5. Также были разработаны эффекты Motion Blur, Depth of Field, Soft Shadows и Soft Reflections, поддержка которых осуществляется через расширения для OpenGL или Direct3D.

При активации технологии T-Buffer каждый GPU полностью обрабатывает один кадр последовательности в локальном кадровом буфере, затем T-Buffer объединяет содержимое нескольких локальных кадровых буферов, после чего результат выводится на экран.

Более подробно о FSAA:

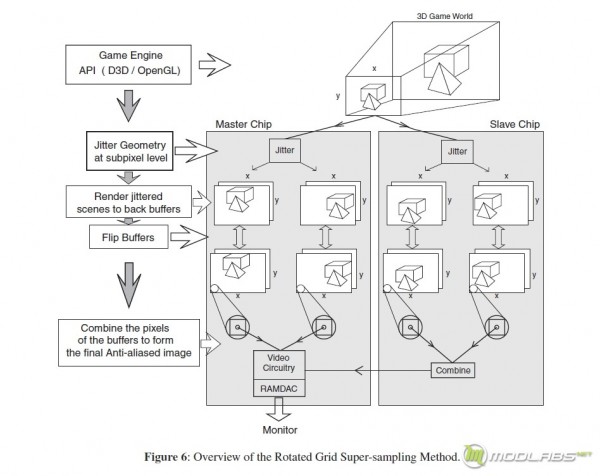

Реализованный в чипах VSA-100 метод полноэкранного сглаживания получил название RGSS AA (Rotated-Grid Super-Sampling Anti-Aliasing). Сглаживание по методу RGSS реализуется при помощи T-Buffer. В кадровом буфере Master GPU есть область, достаточная для хранения изображения необходимого разрешения. Именно в этом буфере и будет происходить смешивание нескольких изображений, которые затем становятся конечным кадром, выводимым на экран. Voodoo 5 6000 поддерживает несколько степеней полноэкранного сглаживания: 2x, 4x и 8x.

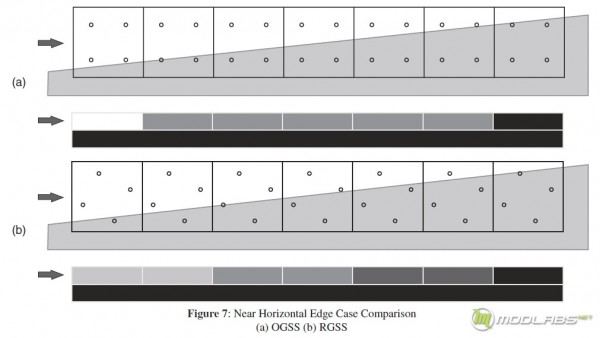

При двукратном сглаживании каждый пиксел изображения разделяется на два субпиксела. Чипы VSA-100 получают команду провести просчёт сцены с небольшим смещением, основываясь на данных о субпикселах, и записать результат в свой локальный кадровый буфер. После этого все данные передаются главному (Master) GPU, который, в свою очередь, смешивает полученные изображения в одну сглаженную картинку. Когда используется RGSS AA с количеством семплов, равным 4-м, пиксел делится уже на четыре субпиксела, и происходит просчёт 4-х смещенных друг относительно друга изображений. По аналогии происходит и с восьмикратным сглаживанием по методу RGSS AA, который доступен на Voodoo 5 6000. В результате мы получаем полноэкранное сглаживание, которое заметно лучше, чем обычный метод SSAA, реализованный в GeForce 256 / GeForce 2 GTS / Pro / Ti / Ultra, как с точки зрения качества картинки, так и, в некоторых случаях, с точки зрения производительности.

С качественной точки зрения RGSS работает заметно лучше в тех случаях, когда объекты виртуальной сцены располагаются либо почти горизонтально, либо почти вертикально. Более подробно о преимуществах RGSS AA вы можете узнать из этого документа.

Характеристики VSA-100.

Общие данные:

- 128 разрядный 2D/3D/Video ускоритель

- 14 млн. транзисторов, техпроцесс 0.25 мкм, шестислойная технология

- Частота GPU - 166 МГц / 183 МГц (планировалось)

- 2 конвейера рендеринга с 1 текстурным блоком на каждом

- Скорость заполнения 333 млн. пикселей в секунду (166 млн. пикселей в режиме мультитекстурирования)

- Встроенный RAMDAC 350 МГц

- Поддержка визуализации при 32-битной глубине цвета

- 24-бит Z & W буферы

- 8-битный стенсель буфер

- Поддержка 32-битных текстур размером вплоть до 2040x2048 пикселей

- 128-разрядный интерфейс памяти

- VSA-100 поддерживает до 64 Мбайт видеопамяти типа SDRAM/SGRAM

- PCI 2.2 и AGP x2/4x с SBA (DME не поддерживается)

- Максимальное разрешение 2048x1536@85Hz

3D возможности:

- Поддерживается весь набор функций, как у серии Voodoo3 +

- Мультитекстурирование за один проход и один такт

- Рельефное текстурирование за один проход и один такт

- Трилинейная фильтрация за один проход и один такт

- Попиксельный mip-mapping и режим альфа смешивания

- Поддержка 8-битных palette-текстур (гарантирует высокую совместимость с играми и не снижает общей производительности)

- Поддержка табличного и попиксельного тумана

- Поддержка Triangle Strips and Fans (Если в сцене есть смежные треугольники, VSA-100 передаёт данные сразу о последовательности треугольников, а не полные данные обо всех трёх вершинах каждого из них. Для каждого из них определяется только одна вершина. Благодаря такому подходу снижаются требования к ПС памяти)

- Динамичное наложение текстур окружающей среды

- Поддерживаются все режимы смешивания текстурных цветов, описанные в DX6, DX7 и OpenGL 1.2

- Поддерживаются технологии компрессии текстур DXTC и FXT1

К сожалению, в чипах VSA-100 не реализована аппаратная поддержка T&L. Этот режим был бы весьма кстати в играх, выходящих в середине-конце 2000 года и в начале 2001, а так приходится перекладывать функции T&L на центральный процессор, у которого и так дел полно. Впрочем, с высоты времени можно сказать, что для коллекционного компьютера все эти недочёты не выглядят критично. В наше время можно без труда собрать машину мечты, которая будет тянуть любые старые игры при максимальных настройках качества.

Napalm FX – коллекционный ПК для старых игр.

Как я и говорил выше, подход к коллекционированию в целом у каждого свой. Что уж говорить о выборе конфигурации для старых игр. Тут вариантов может быть столько, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Если честно, я сам много раз пытался подойти к вопросу сборки такого компьютера с разных сторон, пытался даже собрать один единственный идеальный компьютер для всех интересующих меня игр прошлого, поддерживающий, кроме всего прочего, максимальный набор интересных мне ОС. Однако, как ни крути, идеал собрать не получалось, и тогда я пошёл иным путём. В первую очередь на временной шкале я выделил разные эпохи интересных мне компьютерных игр. Затем я постарался определить флагманские конфигурации систем, которые бы смогли без труда “тянуть” нужные мне игры, и лишь потом приступил к сборке. В этом материале я не стану рассказывать обо всех системах, которые уже собраны и настроены. Сейчас речь пойдёт только об одном компьютере, который получил кодовое имя Napalm FX. Итак, Napalm FX – это конфигурация, которая целиком и полностью строится вокруг флагманского ускорителя компании 3dfx времён 2000 года – Voodoo 5 6000.

Мой ускоритель 3dfx Voodoo 5 6000 оснащён памятью объёмом 128 Мбайт, время выборки составляет 6 нс.

Эта видеокарта пришла ко мне из Украины, где я приобрёл её у ALT-F13.

Подбираем компоненты для Napalm FX:

Изначально строить Napalm FX я собирался на основе 3dfx Voodoo 5 5500 PCI MAC, которая также есть у меня в коллекции:

Однако выпавший шанс в приобретении Voodoo 5 6000 я упускать не стал и вся денежная “заначка” ушла на покупку флагмана 3dfx, который я мечтал приобрести ни много ни мало 12 лет, с тех самых пор, как узнал о его существовании.

При грамотном подходе этот ускоритель способен без труда обеспечить комфортный уровень производительности во всех 3D ускоряемых играх с 1995 по 2001 годы. Более того, DOS игры, выпущенные в период 1993-1995 гг., так же не должны были испытывать проблем в работе. Логично, что там, где есть место DOS играм, нужна поддержка шины ISA. Отсюда вывод – необходимо искать самую быструю платформу с поддержкой 3.3V AGP и шины ISA. Здесь выбор сузился до следующих вариантов:

• Intel Pentium III Coppermine 1.0 ГГц / Dual Intel Pentium III Coppermine 1.0 ГГц + ASUS P3B-F/ASUS P2B-DS или любой надёжный аналог.

• AMD Athlon 1400 МГц + ABIT KT133A / BIOSTAR M7MIA

Разумеется, система на базе процессоров Intel кажется мне более интересной с точки зрения совместимости и отсутствия проблем в работе, однако, грамотно настроенная конфигурация на базе AMD не сильно проигрывает в этом плане, зато существенно превосходит систему с Coppermine в плане производительности. Тут у моего читателя вполне могут возникнуть вопросы:

• Почему именно ABIT KT133A?

• Почему в подборке нет решений на базе Tualatin?

• Почему пара Pentium III Coppermine не устанавливается на материнскую плату с чипом 440GX?

Постараюсь ответить развёрнуто и по порядку:

1. Дело в том, что системные платы с одновременной поддержкой мощных CPU AMD и наличием ISA слотов в подавляющем большинстве случаев строятся на базе VIA KT133A – последнего чипсета для процессоров Socket A + SDRAM. Так что, выбирая из таких плат, я остановился на продукте ABIT потому, что это решение является одним из самых качественных продуктов на базе KT133A. Кроме того, эта плата ещё до меня прошла проверку на совместимость с Voodoo 5 6000, выпущенной на 37 неделе 2000 года. Ни для кого не секрет, что видеокарта Voodoo 5 6000 очень капризна в вопросах выбора чипсета и производителя материнской платы. Да, есть решения лучше - BIOSTAR M7MIA, однако мне её найти не удалось, да и заработает ли она с Voodoo 5 6000 – большой вопрос.

2. Дело в том, что мне не удалось найти материнскую плату с Socket 370 + AGP + ISA. C большим удовольствием я бы использовал ASUS P3B-F + переходник на Tualatin + Prntium III Tualatin-S 1400, однако в такой конфигурации есть один изъян.

Дело в том, что чипсет Intel 440 BX поддерживает только два делителя частоты AGP – 1/1 и 2/3, а это значит, что установка Tualatin-S 1400 заставит AGP работать на частоте 89 МГц, что в свою очередь может вывести мост HiNT на Voodoo 5 6000 из строя. Не хочу рисковать.

3. Я протестировал Voodoo 5 6000 на Supermicro P6DGU. Система стартует, но во время прохождения POST сигнала на монитор нет. Если бы эта плата заработала с Voodoo 5 6000, возможно, я и остановился бы на ней и паре Coppermine 1000 МГц. Кстати! Voodoo 5 5500 AGP так же не запустилась на этой плате, равно как и Voodoo 3 2000 AGP, в то время как PCI карты 3dfx работали на ура.

На общие вопросы относительно моего подхода к подбору конфигураций я ответил. Теперь попробую более подробно теоретически оценить все плюсы и минусы выбранных решений. Сначала – пару слов о системе на базе процессора AMD Athlon. Если остановиться на связке Athlon + ABIT KT133A, получается максимальная производительность и неплохая совместимость для старых игр. Итак, с системной платой я определился, по крайней мере до тех пор, пока не найдётся нечто лучшее. Что же касается процессора, то на данный момент я остановился на Athlon 1400 МГц, хотя плата поддерживает и более быстрые модели. При выборе CPU я, в первую очередь, придерживался мысли о сохранении временной разницы между теоретическим выходом на рынок Voodoo 5 6000 и выходом процессора. В этом отношении Athlon 1400 вполне подошёл, более того, этот процессор способен решить любую игровую задачу 2000-2001 годов включительно, не говоря уже о более ранних играх. Огорчает, конечно, отсутствие поддержки SSE, но тут ничего не поделаешь: этот набор инструкций появится только после замены процессора. Поэтому рассматриваю возможность установки в эту плату Athlon XP 1900+. Однако у этого варианта есть и минусы. Например, в том случае, если хочется больше свободы для экспериментов со звуком в DOS приложениях, поскольку ABIT KT133A обладает поддержкой лишь одного слота ISA. Кроме того, поскольку Voodoo 5 6000 прекрасно работает с полноэкранным сглаживанием и поддерживает SSAA 8x, большая производительность CPU для игры в таких режимах становится менее актуальной. Стоит подумать о системе с процессором Intel.

С системами Intel выбор системной платы, как и процессора, ограничивается не так явно, как в случае с AMD. Помимо нескольких вариантов выбора среди материнских плат, есть что выбирать и из процессоров. Например, если полноценный Pentium III Tualatin отбросить по вышеозначенным причинам, то, например, связка ASUS P3B-F + Celeron Tualatin 1400 МГц. выглядит вполне работоспособной. Здесь любой владелец Voodoo 5 6000 будет решать за себя, но лично я в пару с Voodoo 5 6000 не хочу ставить формально урезанный процессор для недорогих ПК. Знаю, знаю, что разница не велика, и с точки зрения практики выбор вполне разумен, но, позвольте, на дворе 2012 год и я собираю имиджевую систему с пафосной начинкой, так что никаких Celeron и Duron :) Так вот. Для активных предварительных тестов я приобрёл ASUS P2B-D последней ревизии, начал тестировать эту конфигурацию с Voodoo 5 6000, однако, эта плата не отличается высокой стабильностью работы в моей конфигурации, так что, учитывая отсутствие поддержки нескольких CPU я даже не стал вникать в суть проблемы и безуспешно поигравшись с настройками платы в течение нескольких часов просто снял её и аккуратно убрал в шкаф. Вариант с P3B-F тоже отпал. Моя плата была с одним ISA слотом, а быстро найти такую же с двумя ISA мне не удалось. В результате и от этого варианта я отказался. Благо оверклокерские функции этой легендарной материнки мне не пригодились. Таким образом, я постепенно пришёл к варианту от самой Intel - Intel SE440BX-2. Эта плата должна работать достаточно быстро, а с совместимостью и стабильностью проблем быть не должно, да и наличие двух слотов ISA не могло не радовать. В качестве процессора выступил Pentium III Coppermine 1000 MHz с коробочным кулером.

Наличие слота ISA для меня было обязательным условием, поскольку в моём арсенале есть целая охапка DOS игр, в которые я бы хотел периодически играть с качественным звуковым оформлением. По правде говоря, одного слота ISA на плате ABIT TK133A мне хватает с натягом, но тем не менее, решить задачу качественного воспроизведения звука в старых играх можно. Опять-таки существует несколько вариантов.

1. Gravis Ultrasound PnP Pro + Roland SC-55ST

2. Creative AWE 64 GOLD + Roland SC-55ST

3. Creative AWE 32 CT3900 + Yamaha DB50XG + Roland SC-55ST

4. Creative AWE 32 CT3900 + Yamaha DB50XG

5. Creative AWE 64 GOLD + Roland RAP-10

6. Creative AWE 32 CT3900 + Yamaha DB50XG + Roland RAP-10

7. Creative AWE 32 CT3900 + Yamaha DB50XG + Gravis Ultrasound PnP Pro + Roland SC-55ST

Казалось бы, выбор сделать очень сложно, поскольку каждый из вышеозначенных вариантов по-своему хорош, однако, поскольку я неоднократно слушал разные варианты звучания MIDI, определился я достаточно быстро. Для этой системы DOS игры – необходимая задача. Кроме них также требуется обеспечить комфортные условия для существования Windows игр, а это накладывает целый ряд ограничений. Итак, необходимо, чтобы Napalm FX был оснащён качественной PCI звуковой платой, к которой планируется подключение джойстика HammerHead FX. Тут возникает первая проблема. Предположим, конфигурация звуковой системы для DOS будет такой: AWE 64 GOLD + Roland SC-55ST. Для Windows игр я выбрал Diamond Monster Sound MX-300, но беда в том, что его порт джойстика конфликтует с оным на AWE 64 GOLD. Выходит, я не могу одновременно использовать Roland SC-55ST и HammerHead FX, подключенных к ISA и PCI звуковым картам одновременно. Отключение MIDI порта на одной из плат создаёт неудобства, поэтому из этой ситуации я придумал иной выход.

В качестве основы для DOS игр я взял AWE 32 CT3900, перемычкой выключил на ней MIDI порт, поставил дочернюю плату Yamaha DB50XG и установил всё это хозяйство в пару к Diamond Monster Sound MX-300. По умолчанию драйверы Aureal устанавливают эмуляцию Sound Blaster Pro и тут опять вылезает гора проблем с адресами и прерываниями. К счастью, эмуляцию можно легко запретить к установке, немного модифицировав драйверы Aureal:

В файле AU30MMED.INF ищем секцию [AspenOverides.Addreg], находим там строку:

;HKR,Config,DisableSBFM,1,1

И меняем её на:

HKR,Config,DisableSBFM,1,1

Аналогичным образом можно выключить MPU-401 порт и MIDI (Joystick) порт. После этих манипуляций я настроил прерывания и адреса для AWE 32 CT3900, в результате чего получил полностью функциональную звуковую часть в DOS и Windows. Никаких конфликтов и сбоев в звуке не наблюдается. Что же касается качества MIDI в DOS, то оно находится на хорошем уровне, поскольку есть полная поддержка Sound Blaster Pro / 16 / AWE-32, а также General MIDI. В Windows же с играми тоже проблем нет – прекрасно работает A3D от Aureal, а джойстик без проблем определяется и отлично функционирует. Потом, благодаря наличию второго ISA слота, я хочу поставить в систему ещё и Gravis Ultrasound PnP Pro вместе с Roland SC-55ST, но это будет чуть позже, пока нужно всё протестировать и настроить в, скажем так, базовой конфигурации.

Дисковая подсистема для установки ОС строится на базе контроллера Adaptec AHA-2940UW, к которому подключён жёсткий диск Seagate Cheetah ST336752LW. Также в системе используются IDE устройства, подключённые к интегрированному в материнскую плату UDMA IDE контроллеру - DVD привод Pioneer DVR-118L и жёсткий диск Seagate 7200.7 80 Гбайт, который хранит драйверы, дистрибутивы лицензионных ОС, купленных на eBay, а также старые игры в ISO образах.

В качестве сетевого адаптера используется решение IBM на базе чипа Intel – простенькая 100 Мбит сетевая карта, которая автоматом определяется как Windows 98, так и в более новых ОС.

На этом с описанием начинки Napalm FX, пожалуй, закончим. Пора переходить к сборке и доводке ПК до рабочего состояния. Здесь я позволю себе лирические отступления: можно сказать, что в составе обзора Napalm FX находится мини-обзор корпуса, в котором весь этот компьютер собран.

Глава 1. Часть вторая. Крепость для Napalm FX.

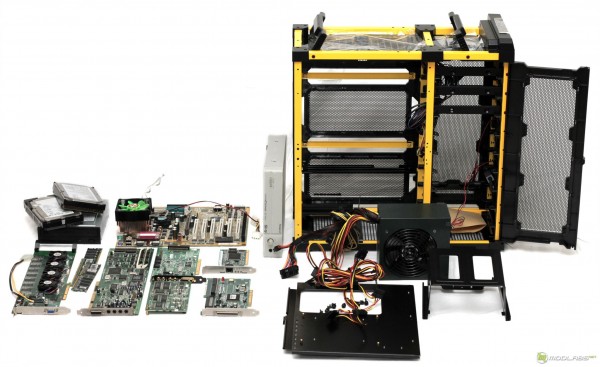

Отмечу, что фотосессия сделана для системы с процессором AMD Athlon + ABIT KT133A, хотя, на самом деле финальные тесты на стабильность проводились как для системы AMD, так и Intel.

Выбор корпуса для коллекционного компьютера – задача достаточно сложная. Корпус – самая тяжёлая и самая объёмная часть, его сложно доставлять из-за рубежа, легко поцарапать или помять. В общем, проблем с корпусами много. И потом, как поступить: собрать ли компьютер в старом тазике “той эпохи”, купить красивый и современный “ящик”, или сделать дом для своего ПК своими руками? Конечно, самым правильным, но и самым трудоёмким делом является самостоятельное изготовление корпуса, однако, далеко не всегда владелец такого ПК захочет и, самое главное, сможет всё сделать самостоятельно. Лично я остановился на золотой середине – приобрёл, а точнее, получил в дар от компании Antec современный корпус LanBoy Air Yellow. При выборе корпуса я руководствовался несколькими целями:

• Хорошая вместительность

• Возможность быстрой установки устройств

• Качественное охлаждение

• Хорошие возможности для обзора содержимого

Если с первыми тремя пунктами всё ясно, то последний, на мой взгляд, требует комментариев. Коллекционный компьютер должен жить и содержимое его должно постоянно быть на виду, иначе редкость и особый шарм железа превращается в старость и бесполезность. Я уже много раз ловил себя на мысли, что как только я убираю старинный компьютер под стол, мой интерес к нему постепенно угасает. Сейчас же хочется иметь возможность заглянуть внутрь, ещё раз посмотреть на то, что так долго собирал, и вновь просыпается интерес. Впрочем, всё индивидуально.

Выбирая современный корпус, удовлетворяющий всем требованиям, я обратил внимание на LanBoy Air в первую очередь потому, что как гласила реклама на сайте производителя, LanBoy Air может быть разобран до состояния “скелета”.

Коробка LanBoy Air не пестрит излишествами, всё внимание покупателя сосредоточено на корпусе и его особенностях. Производитель выделяет гибкие возможности по сборке и расположению компонентов, качественное охлаждение и модульную структуру.

Корпус аккуратно упакован в мягкие тиски пенопласта и завёрнут в плёнку.

Внешне LanBoy Air выглядит как конструктор, что не далеко от реальности. В продаже есть два цветовых решения – синий и жёлтый. Я выбрал жёлтый, поскольку на логотипе 3dfx надпись бело-оранжевая, хотелось хотя бы примерного совпадения.

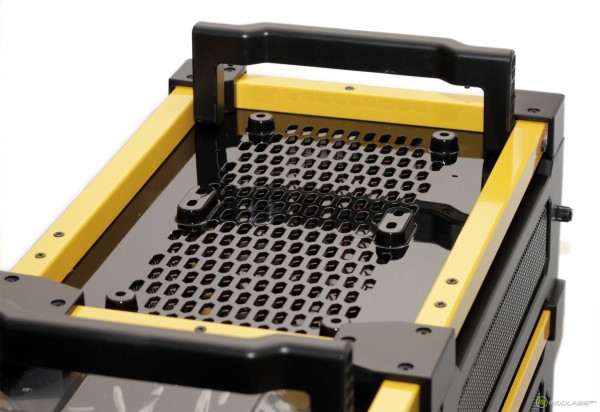

Само по себе имя LanBoy подразумевает перемещение системного блока с мероприятия на мероприятие, поэтому инженеры Antec предусмотрели наличие ручек для переноски.

Для того, чтобы разобрать LanBoy Air, достаточно взять в руки крестовую отвёртку. Передняя панель и боковые стенки корпуса легко демонтируются. Как я и говорил выше, LanBoy Air можно разобрать до остова, лишив боковых стенок и передней панели.

На передней панели всё максимально доступно и просто:

- Кнопка питания;

- Кнопка перезагрузки;

- Индикатор питания и индикатор активности жёсткого диска;

- Три разъёма USB (один из которых USB 3.0);

- Коннекторы для подключения наушников и микрофона;

Верхняя крышка корпуса хорошо приспособлена для размещения радиатора СВО. В отличие от многих других корпусов, которые были в моём распоряжении и в которых есть аналогичные приспособления, корпус LanBoy Air, по моему мнению, имеет лучшую реализацию этого крепления. Даже если радиатор не закреплён, “крышка” выглядит достаточно эффектно благодаря используемому материалу – чёрному глянцевому пластику.

Процесс сборки проходит легко и непринуждённо. Для начала я удалил всё, что мне мешало.

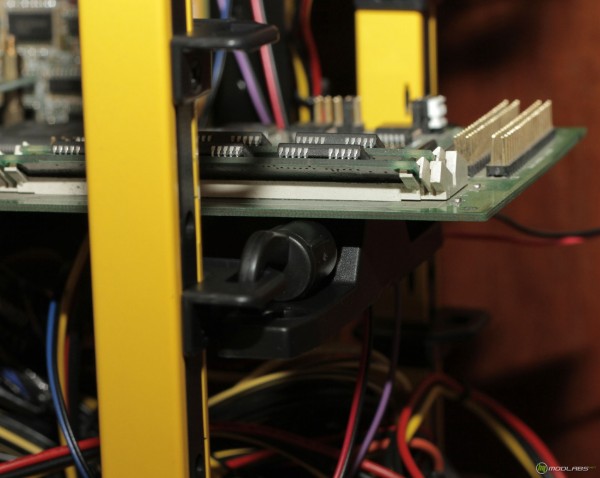

В первую очередь, я закрепил материнскую плату на поддоне, затем поддон был размещён внутри LanBoy Air.

Блок питания можно установить как вверху, так и внизу корпуса, так что у владельца LanBoy Air всегда есть выбор. В моём случае я предпочёл разместить БП внизу. Благо длина проводов моего блока питания достаточна для аккуратной протяжки.

На обратной стороне поддона для МП закреплены три стяжки, которыми можно хорошенько прижать провода, протянутые от БП.

Блок питания устанавливается в специальный контейнер, который затем на салазках въезжает в корпус.

В качестве БП я использовал Antec EA-650 Green. Его более чем достаточно для питания моей системы, даже с большим запасом.

Панель выводов устанавливается отдельно. На ней, помимо стандартных отсеков, размещаются отверстия для шлангов СВО. Отвод тепла осуществляется силами 120-мм вентилятора.

На передней панели также установлены 120 мм вентиляторы, скорость вращения крыльчатки которых управляется специальным рычажком. Достаточно удобно.

Схема охлаждения у LanBoy Air – классическая: на передней панели вентиляторы забирают холодный воздух, прокачивают его через отсек с жёсткими дисками, а потом, уже нагретым, воздух выбрасывается за пределы LanBoy Air силами 120 мм вентилятора, установленного на панели выводов. У LanBoy есть ещё один путь для холодных потоков воздуха – через боковую стенку, на которой располагается пара 120 мм вентиляторов. При выборе корпуса я отметил этот факт. Для Voodoo 5 6000 дополнительное охлаждение будет весьма кстати, учитывая, что на PCB Voodoo 5 6000 располагается много горячих элементов.

После установки материнской платы и блока питания остаётся установить жёсткий диск и DVD привод. Благодаря особенностям LanBoy Air, 5.25 и 3.5 дюймовые устройства можно установить как параллельно плоскости материнской платы, так и перпендикулярно ей.

Для изменения положения 5,25 дюймовых устройств достаточно перекрутить металлические уголки, а в случае с 3,5 дюймовыми устройствами нужно иначе установить растяжки.

Жёсткие диски крепятся посредством эластичных растяжек, на которые нанизаны пластиковые скобы, к которым, в свою очередь, прикручиваются устройства. Я установил DVD привод и HDD перпендикулярно плоскости ABIT KT133A.

Наконец, всё собрано. Осталось лишь несколько штрихов. Учитывая огромную длину 3dfx Voodoo 5 6000 и Creative AWE-32 CT3900, эти платы, будучи установленными в корпус без дополнительной фиксации, начинают изгибаться.

Поэтому пластиковые крепления и растяжки пришлись кстати. Ну вот, наконец, Napalm FX собран. Пришла пора переходить к практическим испытаниям. В следующей главе мы увидим, смог бы ускоритель Voodoo 5 6000 взять корону, если бы всё-таки вышел в 2000-м году на рынок.... Ждите продолжения. Далее вы узнаете о том, какая конфигурация для Voodoo 5 6000 осталась в финале и, разумеется, увидите результаты производительности кучи видеокарт в различных разрешениях и с различными параметрами сглаживания.

Этот материал предлагаю обсуждать в Клубе Voodoo Masters.

Блиц-тест GeForce GTX460 vs GeForce GTX465

Метки: GeForce GTX460 | GeForce GTX465 | тест

Дата: 07/12/2010 23:01:50

Подписаться на комментарии по RSS

Вcтупление

В последнее время в связи с выходом карт на новом чипе GF104 меня часто спрашивают – что лучше взять? GTX465, которая является усеченной GTX470 или что-то из новых карт 460-ой серии? В меру своих возможностей постараюсь ответить на этот вопрос.

Нами было решено протестировать все три самые распространенные у нас на рынке видеокарты данной серии GeForce:

GTX460 – 768 Mb GDDR5 192 bit – средняя цена 6500 р (1733 грн.).

GTX460 – 1024 Mb GDDR5 256 bit – средняя цена 7500 р. (2000 грн.).

GTX465 – 1024 Mb GDDR5 256 bit – средняя цена 8500 р. (2266 грн.).

Упаковка

Комплектация

Порой при схожей стоимости видеокарт одного модельного ряда этот критерий является решающим для многих покупателей.

В данном случае в коробках, кроме самой видеокарты, их ожидает:

Palit – CD с драйверами, книжечка-руководство, переходник 2 Molex – 6 pin (так называемый базовый комплект),

Gigabyte – базовый комплект + переходник DVI-VGA + переходник miniHDMI-HDMI,

ASUS – базовый комплект + переходник DVI-VGA + переходник DVI-HDMI.

Системы охлаждения

Среди представленых видеокарт производители решили использовать следующие системы охлаждения:

Palit – обычный алюминиевый радиатор + вентилятор,

Gigabyte – роскошный кулер с двумя теплотрубками и двумя вентиляторами,

ASUS – штатная турбина от GTX470 с кожухом и теплотрубками внутри.

Внешний вид

Конфигурация стенда

В качестве тестового стенда мы использовали следующую конфигурацию, собранную в открытом корпусе:

Материнская плата – ASUS P6TD Deluxe;

CPU – i7-930 (2.8@4.0 ГГц), HT – ON, TurboBoost – OFF, охлаждение – СВО (самодельная);

RAM – Corsair Dominator DDR-III DIMM 3Gb KIT 3*1Gb PC3-12800;

HDD – 2 шт. SSD 40 Gb SATA-II 300 Intel X25-V Value в RAID0;

PSU – Chiftec 850 W.

Используемое ПО:

- Windows 7 Ultimate 32 bit,

- Nvidia ForceWare 258.96,

- MSI Afterburner 1.6.1.

- CPU-Z 1.55.

- GPU-Z 0.4.5.

Используемые тесты:

- Для DX9 – 3DMark06_v120_patch_1901 (default),

- Для DX10 - 3DMark_Vantage_v102_patch_1901 (preset – Performance),

- Для DX11 - HWBOT-Unigine-Heaven-Benchmark-1.0.2 (preset – Extreme).

Номинальные характеристики и разгон

Palit GeForce GTX460 – 768 Mb GDDR5 с частотой 900 (3600 МГц), 192 bit, 336 универсальных процессоров (CUDA-ядер), частота ядра 675 МГц, частота шейдерного домена – 1350 МГц, 24 ROPs (блоков растеризации).

Максимальный стабильный разгон с повышением напряжения на ядро с 1000 до 1087 мВ составил: по ядру – 890 МГц, по шейдерам – 1780, по памяти – 1000 (4000) МГц.

Gigabyte GeForce GTX460 OC – 1024 Mb GDDR5 с частотой 900 (3600 МГц), 256 bit, 336 универсальных процессоров (CUDA-ядер), частота ядра увеличена в ОС-версии до 715 МГц, частота шейдерного домена – 1430 МГц, 32 ROPs (блоков растеризации).

Максимальный стабильный разгон с повышением напряжения на ядро с 1000 до 1087 мВ составил: по ядру – 880 МГц, по шейдерам – 1760, по памяти – 1000 (4000) МГц.

ASUS GeForce GTX465 - 1024 Mb GDDR5 с частотой 800 (3200 МГц), 256 bit, 352 универсальных процессоров (CUDA-ядер), частота ядра 608 МГц, частота шейдерного домена – 1215 МГц, 32 ROPs (блоков растеризации).

Максимальный стабильный разгон с повышением напряжения на ядро с 1000 до 1087 мВ составил: по ядру – 750 МГц, по шейдерам – 1500, по памяти – 900 (3600) МГц.

Результаты тестирования в номинале и с разгоном

Все результаты видны в нижеследующей таблице:

|

Тип видеокарты |

3DMark06, overal score |

3DMark06, SM 2.0 score |

3DMark06, SM 3.0 score |

3Dmark Vantage, PhysX ON |

3Dmark Vantage, PhysX OFF |

Unigine Heaven Benchmark |

Занятое место на HWbot |

|

GTX460 768Mb (675/900) |

22 090 |

9 093 |

9 537 |

14 376 |

13 345 |

688,082 |

|

|

GTX460 768Mb (890/1000) |

24 239 |

9 704 |

11 253 |

18 203 |

16 494 |

841,057 |

2 |

|

GTX460 1 Gb (715/900) |

23 186 |

9 480 |

10 315 |

16 328 |

14 931 |

769,146 |

|

|

GTX460 1 Gb (880/1000) |

24 626 |

9 759 |

11 599 |

19 803 |

17 635 |

921,022 |

1 |

|

GTX465 1 Gb (608/800) |

23 510 |

9 734 |

10 357 |

14 698 |

13 536 |

707,445 |

|

|

GTX465 1 Gb (750/900) |

24 629 |

9 831 |

11 496 |

17 826 |

16 071 |

853,107 |

2 |

Второе место поделили две карты, но GTX460-768 Mb дешевле на 2000 рублей!

Заключение

Palit GTX460 768 Mb - карта произвела неоднозначное впечатление.

Достоинства:

- холодный чип (максимальная температура в 3D – до 75С, в 2D – около 40С);

- очень хороший потенциал разгона;

- малые габариты для любого корпуса;

- отличная цена.

Недостатки:

– маловат объем видеопамяти (для мониторов диагональю свыше 20 дюймов в требовательных современных играх может и не хватить),

-очень шумная система охлаждения с циркуляцией горячего воздуха внутри системника.

Вывод – рекомендуется для глухого или экономного геймера/овера.

Gigabyte GTX460 OC 1 Gb – все только хорошее.

Достоинства:

- холодный чип (максимальная температура в 3D – до 75С, в 2D – около 35С);

-хороший потенциал разгона, очень эффективное тихое охлаждение;

-достаточный объем видеопамяти;

-заводской разгон чипа с 675 до 715 МГц в ОС-версии,

-вполне разумная цена.

Недостатки:

– циркуляция горячего воздуха внутри системника.

Вывод – покупать однозначно, только позаботиться хорошей вентиляцией корпуса.

ASUS GTX465 1 Gb – очень горячая карта …

Достоинства:

– вывод горячего воздуха за пределы системника;

-1 Gb видеопамяти GDDR5.

Недостатки:

– горячий чип (максимальная температура в 3D – до 95С, в 2D – около 65С),

- плохой разгон,

- довольно шумный кулер и большие габариты,

- несопоставимая с производительностью практически запредельная цена.

Вывод – присмотреть что-либо другое за эти деньги или ждать снижении цены хотя бы до 5500-6000 рублей.

ИТОГ - лидер тестирования определен – это Gigabyte GTX460 OC 1 Gb, также думаю, что две таких видеокарты в SLI на многое способны. При возможности в будущем обязательно протестируем.

Благодарности:

В заключении материала хотелось бы поблагодарить за помощь и участие:

- компании «Кламас» и непосредственно Николаю Некрасову за предоставленные карты от Gigabyte и ASUS,

- Александру aka Майлс за карту от Palit.

- команде Team MXS @ Modlabs.net за компоненты СВО для охлаждения процессора.

Марат Валиахметов aka Marat – Ufa, участник международной команды по бенчмаркингу Team MXS Modlabs.net.

Обзор двухканального комплекта памяти Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200

Метки: Kingmax | Nano | обзор | память | тест

Дата: 18/11/2010 14:18:42

Подписаться на комментарии по RSS

Предисловие

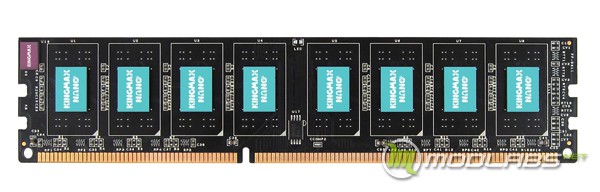

Несколько месяцев назад мной был протестирован комплект памяти Hercules производства компании Kingmax, о чем Вы могли прочитать в статье "Обзор двухканального комплекта памяти Kingmax Hercules DDR3-2200". Осенью этого года Kingmax представила обновленную модель Hercules, произведенную с использованием технологии NANO Thermal Dissipation Tech (TDT). Во многом эти комплекты похожи: они работают на частоте 2200 МГц, рассчитаны на использование с материнскими платами на чипсете Intel P55 для платформы Socket 1156, используют одинаковую печатную плату и микросхемы памяти. Поэтому сначала я советую ознакомиться с обзором старой модели, если вы этого еще не сделали.

Основное отличие новой модели Hercules Nano TDT в отсутствии металлических радиаторов. Их функцию выполняет специальное покрытие из кремния и графита (adopt nano-size silicon and diamond like carbon compound) на микросхемах памяти. По заявлению производителя, использование такого покрытия улучшает передачу тепла в воздух на 10%, что дает выигрыш в три градуса по сравнению с традиционными металлическими радиаторами и шесть градусов по сравнению с модулями памяти без радиаторов. Но для эффективного отвода тепла необходимо чтобы в корпусе были правильно организованы потоки воздуха. Так ли это на самом деле мы еще проверим, а пока можете посмотреть видео, рассказывающее про технологию Nano TDT.

Характеристики Kingmax FLKE86F-B8KJAA DDR3-2200

Основные характеристики старого и обновленного комплектов Kingmax Hercules перечислены в таблице:

|

|

Kingmax Hercules Nano TDT |

Kingmax Hercules |

|

Маркировка (part number) |

FLKE86F-B8KJAA |

FLKE85F-B8KJA |

|

Объём |

2x2048 Mb |

|

|

Тип памяти |

240-pin DDR3 Unbuffered DIMM |

|

|

Поддержка ECC |

Нет |

|

|

Рейтинг |

DDR3-2200 / PC3-17600 |

|

|

Частота |

2200 МГц |

|

|

Тайминги |

10-10-10-30 |

|

|

Напряжение |

1.50V - 1.80V |

1.50V - 1.70V |

|

Профиль XMP |

Есть |

|

|

Цена |

n/a* |

$220 |

* Нет ни одного предложения данной памяти на price.ru на момент написания статьи

Отличие только в диапазоне рабочих напряжений – у нового комплекта он увеличен до 1.80V.

В SPD модулей прописана следующая информация:

Память поддерживает профили XMP, в котором помимо номинального режима работы указаны еще четыре сочетания частот и таймингов:

- 2200 МГц 10-10-10-30 1.60V;

- 2000 МГц 9-9-9-27 1.60V;

- 1776 МГц 8-8-8-24 1.60V;

- 1554 МГц 7-7-7-21 1.60V;

- 1332 МГц 6-6-6-18 1.60V;

В XPM профиле у новой памяти также только одно отличие и оно тоже связанно с напряжением, которое было понижено с 1.65V до 1.60V.

Дамп SPD, полученный при помощи программы SPDTool v0.6.3, можно скачать из файлового архива.

Упаковка и внешний вид

Вместо большой черной коробки память теперь поставляется в синей картонной коробке с прозрачным окошком и размерами 180x140x14-мм:

На обратной стороне перечислены основные характеристики памяти на английском языке:

Если открыть верхнюю крышку, через прозрачное окно можно увидеть модули памяти, лежащие внутри плотного белого пористого материала:

А так же кратное описание технологии Nano TDT и мифического персонажа Hercules:

На каждый модуль установлено по восемь микросхем памяти с каждой стороны:

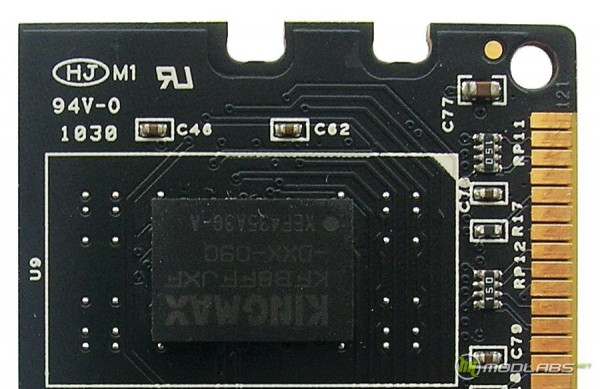

Из видимых отличий у обновленного комплекта Hercules - только черный цвет текстолита, вместо зелёного. Но сама PCB та же самая – HJ M1:

С такой же фирменной наклейкой Kingmax:

И шестью слоями PCB:

И микросхемой SPD:

Микросхемы памяти перемаркированы как Kingmax KFB8FFJXF-DXX-09C (отличие новой маркировки только в последней букве "C" вместо "Z"):

Их производитель – все тот же Powerchip Semiconductor Corporation (PSC), а значит и по разгонному потенциалу Kingmax Hercules Nano TDT не должен сильно отличатся от старого комплекта.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Для тестирования был использован открытый тестовый стенд со следующей конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i7-860 B1 (Lynnfield);

- Материнская плата: MSI Big Bang Trinergy, Intel P55, BIOS 1.4;

- Память: Kingmax Hercules Nano TDT FLKE86F-B8KJAA DDR3-2200;

- Видеокарта: Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, 1024 Mb, PCI-E;

- Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Gb;

- Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W;

- Охлаждение процессора: Glacial Tech F101 PWM;

- Термоинтерфейс: Arctic Silver Ceramique.

Для разогрева и проверки стабильности работы памяти использовалась программа MemTest86+ v4.10 (не менее четырех проходов теста #5). Что бы контролер памяти в процессоре не препятствовал раскрытию потенциала памяти, напряжение CPU VTT на время тестов устанавливалось равным 1.40V. Тайминг B2B-CAS Delay устанавливался в положение Disabled, то есть был равен нулю (для всех частот). Тайминг Command Rate всегда устанавливался в 1T.

Часть второстепенных таймингов устанавливалась вручную на значения, которые были указаны в профиле XMP для 2200 МГц:

- tRFC =110;

- tWR = 13;

- tWTR = 7;

- tRRD = 6;

- tRTP = 7;

- tFAW = 20;

Их можно было подобрать вручную, но цель данного тестирования – выяснить потолок по частоте, а не оптимизировать производительность.

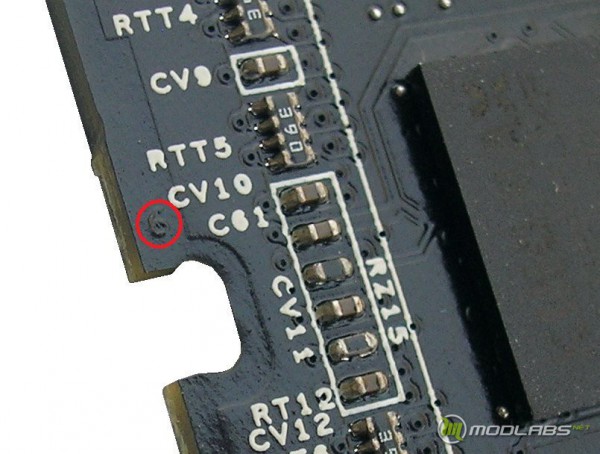

Данная память по умолчанию имеет "ровные" первичные тайминги (10-10-10). С ними она была протестирована только для того, чтобы узнать запас по разгону без изменения таймингов. Но оптимальным для микросхем производства PSC следует считать установку тайминга RAS# to CAS# Delay (tRCD) на 3 единицы выше, чем CAS Latency (tCL) и RAS# Precharge (tRP). Так же они требуют достаточно высокого Cycle Time (tRAS) – на уровне 24…27. То есть для них оптимальны сочетания типа 6-9-6-24, 7-10-7-27, 8-11-8-27, 9-12-9-27 и т.п.

Напряжение на памяти устанавливалось на уровне 1.55V, 1.65V, 1.80V и 1.85V. При тестировании с напряжениями 1.80V и 1.85V для обдува памяти устанавливался 120-мм вентилятор Cooler Master A12025-12CB-5BN-L1.

Результаты разгона

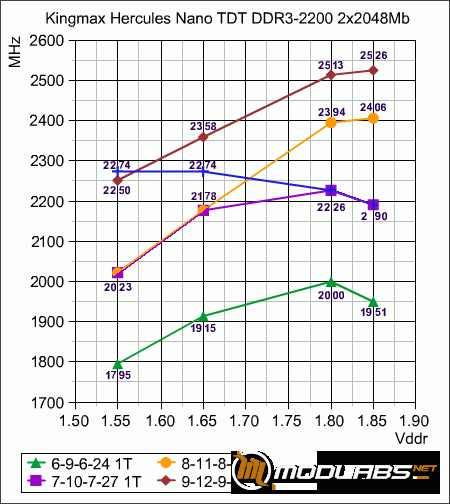

Результаты тестирования комплекта памяти Kingston Hercules Nano TDT DDR3-2200 2x2048Mb:

С низкими таймингами разгонный потенциал обновленного комплекта Hercules оказался чуть хуже, чем у предыдущего, но зато после повышения их до 9-12-9-27 память оказалась способна на стабильную работу с частотой, превышающей два с половиной гигагерца. Как и прежде, с таймингами по умолчанию, повышение напряжения приводило лишь к снижению разгона, но стоило лишь поднять tRCD на единицу, как ситуация менялась на противоположную. Неожиданностью стало совпадение частоты с таймингами 7-10-7-27 и 8-11-8-27 на низком напряжении. Тесты в этих режимах были проведены дважды, но результаты повторились.

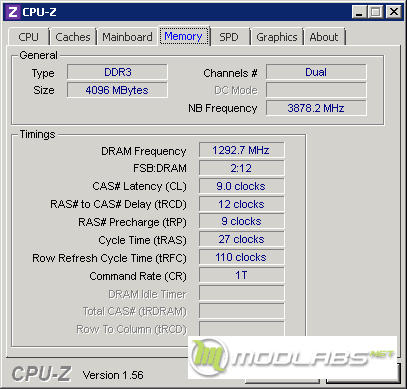

Проверка памяти на максимальную частоту валидации в CPU-Z как обычно ограничилась разгоном процессора по частоте BCLK на воздушном охлаждении. У использованного для тестирования Core i7-860 он оказался на уровне всего лишь 215 МГц, что дало частоту памяти 2585 МГц:

Производительность

Для сравнения производительности было использовано два модуля памяти из трехканального комплекта G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS. Конечно, это память совсем другого уровня и для другой платформы, но в данном случае её можно использовать как эталон производительности среди DDR3. К тому же, после того как за последнее время многие производители отказались от использования в топовых комплектах микросхем Elpida Hyper в пользу PSC, у пользователей стал возникать вопрос – а что же из них лучше и насколько? Чтобы ответить на этот вопрос, были проведены замеры пропускной способности и латентности в программе AIDA64 Extreme v1.00.1111 (Cache & Memory Benchmark), используя одинаковые частоты, но максимально низкие для каждого комплекта тайминги.

Для комплекта Kingmax Hercules Nano TDT набор частот для сравнения был определен по результатам проверки разгона:

- 2000 МГц 6-9-6-24 1.80V;

- 2226 МГц 7-10-7-27 1.80V;

- 2406 МГц 8-11-8-27 1.85V;

- 2526 МГц 9-12-9-27 1.85V.

Для комплекта G.Skill F3-16000CL7T-6GBPS для работы на тех же частотах некоторые тайминги удалось снизить, но пришлось немного повысить напряжение питания:

- 2000 МГц 6-7-6-18 1.93V;

- 2226 МГц 7-8-7-20 1.93V;

- 2406 МГц 8-8-7-24 1.93V;

- 2526 МГц 8-9-8-24 1.93V.

На графиках результаты комплекта Kingmax Hercules Nano TDT выделены красной цветовой гаммой, а результаты G.Skill F3-16000CL7T-6GBPS – синей:

Разница в производительности между двумя комплектами укладывается в 5%. Это не так много, чтобы оказать заметное влияние на fps в играх, но достаточно, чтобы сказаться на результатах во многих 2D-бенчмарках. Проигрыш в таймингах и производительности частично компенсируется чуть более низким напряжением у PSC.

Температурный режим

Так как у модулей памяти отсутствует встроенный датчик температуры, для её измерения был использован термометр UNI-T UT325. Температура воздуха в помещении во время тестирования была равна +23°C. Замеры производились в трех режимах:

- Пассивный режим. Вентиляторы на процессорном кулере и видеокарте были отключены;

- Обычный режим без дополнительных вентиляторов для обдува памяти. Память охлаждалась только потоком воздуха, создаваемым вентилятором Power Logic PLA12025S12M на процессорном кулере GlacialTech F101;

- Режим с дополнительным обдувом памяти 120-мм вентилятором Cooler Master A12025-12CB-5BN-L1.

Для каждого режима показания температуры фиксировались без нагрузки (Idle) и после 10 минут работы программы MemTest86+ v4.10 (Load). Сначала память тестировалась как есть, то есть без радиаторов. Термопара с небольшим количеством термопасты прикладывалась к одной из микросхем памяти, расположенной с дальней от процессорного сокета стороны. Затем на один из модулей был установлен массивный медный радиатор OCZ Flex XLC (без подключения СВО), а термопара была установлена между радиатором и модулем, сбоку от одной из микросхем памяти. Перед установкой радиатора, с модуля памяти была временно удалена наклейка с серийным номером, чтобы не мешать отводу тепла.

Во всех режимах тестирования температурных покаателей память работала с максимально возможным разгоном (2526 МГц 9-12-9-27 1.85V).

Полученные результаты сведены в итоговую таблицу:

|

Режим |

Температура, °C |

|||

|

Без радиаторов |

OCZ Flex XLC |

|||

|

Idle |

Load |

Idle |

Load |

|

|

Пассивное охлаждение CPU |

45.6 |

58.3 |

37.5 |

42.5 |

|

Активное охлаждение CPU (1x120-мм) |

33.1 |

37.8 |

28.9 |

31.8 |

|

Дополнительный обдув памяти (2x120-мм) |

32.1 |

36.3 |

27.8 |

31.3 |

На первый взгляд может показаться, что технология Nano TDT неэффективна, потому что во всех режимах проигрывает традиционным радиаторам. Но тут нужно учесть, что это не было сравнение температур модуля памяти, произведенного с использованием данной технологии и без неё. Это тестирование лишь показывает, что может дать установка радиатора на модуль с Nano TDT. То есть, если от Nano TDT действительно есть какая-то польза, то она здесь присутствует во всех вариантах тестирования. Так же надо учесть, что OCZ Flex XLC одни из самых эффективных радиаторов для оперативной памяти (большой вес, площадь поверхности и использование меди вместо алюминия). В основном же радиаторы, устанавливаемые на большинство модулей памяти, больше выполняют декоративную функцию.

Из этого тестирования можно сделать несколько выводов:

- Память без радиаторов не очень хорошо подходит для тех, кто использует пассивное охлаждение (или СВО) на процессоре и при этом не использует дополнительные вентиляторы в корпусе для создания потоков воздуха. Даже если это память с технологией Nano TDT.

- При использовании кулера башенного типа, с вентилятором, продувающим воздух через радиатор в сторону слотов памяти, создаваемого им потока воздуха, вполне хватит для работы памяти без радиаторов, даже при разгоне с повышением напряжения.

- Применение дополнительного обдува на памяти практически ничего не даёт (выигрыш в температуре в пределах 1-2 градусов), если она и так уже обдувается за счёт вентилятора, установленного на процессорном кулере.

Заключение

В заключение перечислю преимущества и недостатки Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200:

[+] Высокая номинальная частота (2200 МГц) и низкое рабочее напряжение (1.60V);

[+] Очень хороший разгонный потенциал. Память сохраняла стабильность до частот чуть выше 2500 МГц с таймингами 9-12-9-27. Также она была способна работать с CAS Latency 6 на частоте 2000 МГц и CAS Latency 7 на частоте 2200 МГц. И всё это с относительно невысоким напряжением 1.80V;

[+] На момент написания обзора, цена данного комплекта мне была неизвестна (ни одного предложения на price.ru, pricegrabber.com и других подобных сайтах), но учитывая, что на предыдущий комплект Hercules с радиаторами она была невысокой (относительно другой памяти с номиналом 2200 МГц), на данный комплект она должна быть еще ниже;

[+] Пожизненная гарантия;

[-] Радиаторы заменены специальным покрытием, которого может оказаться недостаточно для работы памяти с разгоном в условиях полного отсутствия потоков воздуха. Но даже если помять будет обдуваться теплым воздухом, выдуваемым из радиатора процессорого кулера, этого уже будет достаточно;

[-] Номинальные тайминги по-прежнему не оптимизированы. tRFC (RAS# to CAS# Delay) можно было поднять, а остальные снизить.

Хорошие медные радиаторы по-прежнему охлаждают лучше, чем покрытие из кремния и графита. Несомненный плюс памяти с технологией Nano TDT разве что в том, что она обходится дешевле в производстве, упаковке и транспортировке, чем комплекты с радиаторами, что должно благоприятно сказаться на её стоимости.

Производительность этой памяти, основанной на микросхемах PSC, конечно не самая высокая, но её отставание от Elpida Hyper по пропускной способности и латентности укладывается в величину 5%, что не так уж и много.

Невысокая цена в сочетании с хорошим разгоном и неплохой производительностью делают эту память привлекательной, а вовсе не наличие нано технологий, для эффективной работы которых требуется организация потоков воздуха в корпусе компьютера.

На последок, обратим ваше внимание на то, что в отличии от протестированного нами набора памяти, в розницу поступят модули с иной расцветкой чипов:

Выражаем благодарность за помощь и оборудование следующим компаниям:

- IT-Labs – за комплект памяти Kingmax Hercules Nano TDT DDR3-2200;

- MSI – за материнскую плату MSI Big Bang Trinergy;

- Gigabyte – за видеокарту Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock.

Обсуждение данного материала предлагается провести в специальной ветке нашего форума.

Схватка 25 процессоров до 150$ от AMD и Intel

Метки: AMD | Athlon | Core | Intel | Phenom | процессоры | тест

Дата: 06/04/2010 16:31:17

Подписаться на комментарии по RSS

Для ресурса en.inpai.com.cn уже стало традицией делать глобальные тестирования нескольких десятков процессоров. В этот раз в битве участвуют 25 моделей от Intel и AMD ценой до 150 у.е: по сути, затронут самый большой – массовый сегмент рынка.

Чтобы перечислить характеристики всех CPU, понадобится не одна таблица, поэтому просто взглянем на их список:

Athlon II X2 215

Athlon II X2 245

Athlon II X2 250

Athlon II X3 425

Athlon II X3 435

Athlon II X3 440

Athlon II X4 620

Athlon II X4 630

Athlon II X4 635

Phenom II X2 550

Phenom II X3 710

Phenom II X3 720

Phenom II X4 925

Phenom II X4 945Celeron E3200

Pentium E5300

Pentium E6300

Pentium E6500

Pentium E6600

Pentium G6950

Core 2 E7400

Core 2 E7500

Core 2 E8300

Core 2 Q8300

Core i3 530

Как видите, перед Вами практические все семейство процессоров заданного ценового диапазона от обоих производителей, и чтобы не тянуть, давайте сразу перейдем к результатам тестирования:

Из результатов тестирования видно, что в кодировании видео, 3D-рендеринге и подобных приложениях чем большее количество ядер у процессора, тем лучше результаты. Конечно, это благодаря уже довольно продолжительной "заточке" этого программного обеспечения для поддержки многопоточности.

Что касается игровых тестов, то в дополнение к ядрам частота работы и количество кэша играет также очень большую роль, но в целом преимущество многоядерных (или многопоточных) процессоров более заметно.

Если выделить самое современное решение от Intel под названием Core i3 530, то поддержка Hyper-Threading в нем далеко не для галочки: активация этой технологии позволяет ему в большинстве случаев с легкостью обойти другие двухъядерники и почти приблизиться к четырехъядерному Core 2 Q8300.

Вкратце выводы могут быть таковы: многоядерные процессоры будут очень хорошим выбором, в частности отличающиеся демократичной ценой продукты AMD. Если же Вы - заядлый поклонник Intel, то можете рассматривать процессор Core i3 530 как наиболее подходящий для вас или же Q8300 как обновление старой платформы. А если же смотреть на более дешевые модели, то любой двухъядерный процессор чаще всего в полной пере сможет удовлетворить потребности ваших ежедневных приложений.